高中數(shù)學(xué)課程標(biāo)準(zhǔn)教材章節(jié)結(jié)構(gòu)剖析梁圣祺,數(shù)學(xué)與電子信息大學(xué)要:本文根據(jù)課程標(biāo)準(zhǔn)的核心理念和建構(gòu)主義理論指導(dǎo),結(jié)合高中生的認(rèn)知能力與心理特征,就2011年化學(xué)課程標(biāo)準(zhǔn)下滬粵版和滬科版本中學(xué)數(shù)學(xué)教材的章節(jié)結(jié)構(gòu)進(jìn)行比較和剖析,研究教材怎么安排學(xué)科知識,落實(shí)課標(biāo)要求,使教材有利于教學(xué)目標(biāo)的達(dá)成;有利于中學(xué)生的自主學(xué)習(xí)與探究學(xué)習(xí);有利于中學(xué)生的終生學(xué)習(xí)與發(fā)展。關(guān)鍵詞:中學(xué)數(shù)學(xué)課程標(biāo)準(zhǔn)教材章節(jié)結(jié)構(gòu)剖析,rds,,s,,ts,;';ents.數(shù)學(xué)科學(xué)作為自然科學(xué)的重要分支,除了對物質(zhì)文明的進(jìn)步和人類對自然界認(rèn)識的推進(jìn)起了重要的促進(jìn)作用,并且對人類的思維發(fā)展也形成了不可或缺的影響。

在義務(wù)教育階段初中物理網(wǎng)上課程,數(shù)學(xué)課程除了應(yīng)當(dāng)重視科學(xué)知識的傳授和技能的訓(xùn)練,重視將數(shù)學(xué)科學(xué)的新成就及其對人類文明的影響等列入課程,并且還應(yīng)注重對中學(xué)生終生學(xué)習(xí)心愿、科學(xué)探究能力、創(chuàng)新意識以及科學(xué)精神的培養(yǎng)。因而數(shù)學(xué)課程的建立應(yīng)重視讓中學(xué)生經(jīng)歷從自然到化學(xué)、從生活到化學(xué)的認(rèn)識過程,經(jīng)歷基本的科學(xué)探究實(shí)踐,重視數(shù)學(xué)學(xué)科與其他學(xué)科的融合,使中學(xué)生得到全面發(fā)展。[1]當(dāng)教材與中學(xué)生的能力、興趣與須要相適應(yīng)的時侯,中學(xué)生便能從教材中找尋各自的學(xué)習(xí)目的,自行探求思索,除了學(xué)得快,記得牢,并且可以更好地在生活中進(jìn)行運(yùn)用,推動中學(xué)生獨(dú)立思維能力與創(chuàng)造力的發(fā)展。課程標(biāo)準(zhǔn)主張在義務(wù)教育階段應(yīng)讓中學(xué)生通過觀察、操作、體驗等方法,經(jīng)歷科學(xué)探究過程,逐漸學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)規(guī)律,建立數(shù)學(xué)概念,學(xué)習(xí)科學(xué)方式,逐漸樹立科學(xué)的世界觀,指出通過中學(xué)生自己的探究獲得知識,不要求嚴(yán)格依照知識在學(xué)科中的邏輯關(guān)系進(jìn)行教學(xué)。教材章節(jié)結(jié)構(gòu)指的是,教材內(nèi)部各章節(jié)要素,成份之間合乎規(guī)律的組織方式。其中個要素包括教材的學(xué)科知識與技能,過程與技巧,情感心態(tài)與價值觀,各成份要素包括教材的培養(yǎng)目標(biāo),教學(xué)內(nèi)容及各自不同的呈現(xiàn)形式。因而,從教材的章節(jié)結(jié)構(gòu)進(jìn)行剖析可以比較全面的了解教材的編撰情況。

教材編撰中數(shù)學(xué)內(nèi)容出現(xiàn)的次序與方法、每項內(nèi)容所用的篇幅以及教材中科學(xué)內(nèi)容的呈現(xiàn)形式等,都彰顯著一定的教育思想,本文將從以下幾個方面比較教材的內(nèi)容編排和結(jié)構(gòu)體系:兩版本教材各章節(jié)編排與建立特色比較1.1兩種版本教材的各章內(nèi)容編排教材的章節(jié)目錄,是最能直觀的彰顯出教材的內(nèi)容的詮釋方法。表1給出滬粵版與滬科版的章節(jié)目錄的比較。八年級序言致朋友們第一章走入化學(xué)世界打開化學(xué)世界的房門第二章聲音與環(huán)境運(yùn)動的世界第三章光和耳朵聲的世界第四章我們周圍的物質(zhì)多彩的光第五章從粒子到宇宙[2]熟悉而陌生的力第六章物質(zhì)形態(tài)及其變化力與運(yùn)動第七章簡單電路密度與壓強(qiáng)第八章力和機(jī)械浮力第九章運(yùn)動和力[3]機(jī)械與人第十章小粒子與大宇宙[6]九年級第十章神奇的浮力第十一章壓強(qiáng)與升力從水之旅談起第十二章機(jī)械功與機(jī)械能內(nèi)能與熱機(jī)第十三章內(nèi)能與熱機(jī)了解電路第十四章電磁鐵與手動控制[4]探究電路第十五章電動機(jī)與發(fā)電機(jī)從測算家庭水費(fèi)說起第十六章電能與電功率從手冊針到磁浮火車第十七章家庭電路與安全電路電從那里來第十八章電磁波與信息時代走入信息時代第十九章能源與能量守恒定理[5]材料世界第二十章能量和能源[7]1.2兩版本教材章節(jié)安排的表征特征從書本設(shè)置上看,滬粵版的八年級和九年級都分了上下兩冊,滬科版只分年級并沒有進(jìn)行上下分冊。

將《前言》算在內(nèi),滬粵版與滬科版都是共二十章,但滬粵版有《前言》內(nèi)容,詳盡介紹奇妙的化學(xué)世界,并指導(dǎo)使用者怎樣正確使用本書,包括科學(xué)探究與活動,技巧指導(dǎo),信息瀏覽,STS,信息鏈接,自我評價與作業(yè),課外活動等七個模塊的內(nèi)容與作用,而滬科版則沒有。突出能量和能源的地位,兩版本教材都將能量與能源單獨(dú)列舉一章,討論能源與社會可持續(xù)發(fā)展的問題,將數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)與社會、科技發(fā)展結(jié)合上去,彰顯人文思想,注重STS知識滲透。教材章節(jié)安排仍有些須要調(diào)整的地方,兩版教材中,粒子與宇宙部份都涉及宇宙和微觀運(yùn)動,卻與熱現(xiàn)象的內(nèi)容分開,容易使知識相悖,最好調(diào)到九年級作為熱現(xiàn)象一部份。1.3教材安排各階段的主要知識點(diǎn)知識點(diǎn)的安排也是教材結(jié)構(gòu)的重要組成部份,知識點(diǎn)在教材中出現(xiàn)的先后次序,嚴(yán)重影響中學(xué)生對化學(xué)知識體系完善的過程。表2給出了滬粵版與滬科版教材知識點(diǎn)的比較。滬粵版與滬科版教材知識點(diǎn)比較八年級九年級聲現(xiàn)象光現(xiàn)象質(zhì)量與密度粒子與宇宙(上)物態(tài)變化歐姆定理力力與機(jī)械力與運(yùn)動(下)浮力壓強(qiáng)功和機(jī)械能熱和能電和磁(上)電動機(jī)和發(fā)電機(jī)電功率家庭電路信息能源(下)機(jī)械運(yùn)動聲現(xiàn)象光現(xiàn)象力力與運(yùn)動(上)密度壓強(qiáng)浮力機(jī)械功和機(jī)械能(下)物態(tài)變化熱和能了解電路歐姆定理電功率電與磁信息材料能源(全)1.4從中學(xué)生的心理特征和認(rèn)知能力來看初中中學(xué)生對日常生活中的自然現(xiàn)象有初步的了解,對未知緣由的自然現(xiàn)象具有強(qiáng)烈的好奇心和求知欲,所以教材第一冊內(nèi)容的安排對于迸發(fā)和推動中學(xué)生學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)的興趣尤為重要。

聲現(xiàn)象和光現(xiàn)象是人類最初接觸到,且有最基本體會的的化學(xué)現(xiàn)象,表2中,滬粵版和滬科版教材都將聲現(xiàn)象和光現(xiàn)象置于八年級。而對于教材的開篇內(nèi)容則有很大的不同。滬粵版教材的第一章安排了許多生活中常見的化學(xué)現(xiàn)象,使中學(xué)生倍感數(shù)學(xué)知識就在自己身邊,數(shù)學(xué)知識就是生活中的一部份,清除了初學(xué)者對化學(xué)的生疏感、畏懼感;以及數(shù)學(xué)科普知識,提高了中學(xué)生對學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)的興趣,之后再通過一系列簡單而古怪的小實(shí)驗,如:隔掌吸釘,杯子紋絲不動等進(jìn)一步迸發(fā)中學(xué)生的興趣。滬科版教材的前言中通過各類趣味實(shí)驗、圖片等特別形象、趣味的形式調(diào)動起中學(xué)生對化學(xué)的興趣,并且緊接著的第一章內(nèi)容機(jī)械運(yùn)動卻是無趣的檢測、速度估算等邏輯性、規(guī)范性非常強(qiáng)的內(nèi)容,涉及到的單位換算、負(fù)指數(shù)等相關(guān)知識,更是很快地使中學(xué)生的學(xué)習(xí)愛好失去殆盡,不利于推動中學(xué)生對學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)的學(xué)習(xí)興趣。筆者學(xué)習(xí)時使用的是滬粵版的教材,后來接觸到滬科版教材,深感將聲與光的內(nèi)容安排到運(yùn)動之前,在迸發(fā)中學(xué)生興趣方面有挺好的作用。1.5從中學(xué)生建構(gòu)知識體系的過程來看兩版本教材在整體上既不局限于化學(xué)學(xué)科知識的邏輯線索,又不過分關(guān)注學(xué)科自身的邏輯體系,內(nèi)容編排主要從聲,光,力,電,熱五個從生活學(xué)生容易覺察到的化學(xué)現(xiàn)象入手,由易到難,逐漸展開化學(xué)知識,并把一些具象難懂的知識安排在九年級。

重點(diǎn)難點(diǎn)知識的分布也比較合理:例如熱學(xué)中密度,壓強(qiáng),浮力,功和能以及機(jī)械效率,熱學(xué)中歐姆定理和電功率的學(xué)習(xí),由于涉及到數(shù)學(xué)概念的理解和數(shù)學(xué)公式的估算;既要求中學(xué)生有一定的具象思維能力,又要求中學(xué)生借助公式和規(guī)律剖析問題,對中學(xué)生來說都是中學(xué)學(xué)習(xí)的重點(diǎn)和難點(diǎn)。1.6編排特色中學(xué)生通過自主探究提出問題、解決問題,完成知識的自主建立,是課程變革的趨勢,也是美國早已普遍推廣的教育教學(xué)模式。在自主探究過程中要求中學(xué)生發(fā)覺完成整體任務(wù)所需完成的子任務(wù),以及完成各級任務(wù)所需的各級知識技能,嘗試進(jìn)行問題的解決。為了適宜中學(xué)生對于知識的建構(gòu)與延續(xù),可以將信息、能源、材料等知識作為教材內(nèi)容的主線,貫串于一直,例如聲既能傳遞信息,又能傳遞能量,光也包含信息和能量;材料的特點(diǎn)包括密度、硬度、彈性、導(dǎo)熱性與導(dǎo)電性,最好分別在不同章節(jié)內(nèi)容中安排滲透,則可以防止像滬科版教材在最后連續(xù)四章內(nèi)容,分別安排《電從那里來》,《走進(jìn)信息時代》,《材料世界》和《能量和能源》,實(shí)際教學(xué)中因為應(yīng)試的壓力和時間的限制,大部份班主任都采取一帶而過的教學(xué)方法,不利于中學(xué)生的情感教育與價值觀的滲透。[9]不同版本教材知識體系建立特色比較建構(gòu)主義覺得學(xué)習(xí)是以自己的經(jīng)驗為背景,對外部信息進(jìn)行主動的選擇、加工和處理,建構(gòu)自己的理解的過程。

教材編撰應(yīng)當(dāng)關(guān)注中學(xué)生的興趣和經(jīng)驗,并把它們作為呈現(xiàn)教學(xué)內(nèi)容、實(shí)施教學(xué)過程的起點(diǎn)和中學(xué)生自我建構(gòu)的支點(diǎn),選擇與中學(xué)生生活緊貼的情境、問題和中學(xué)生關(guān)心的一些科技問題,作為教學(xué)的開始,產(chǎn)生階梯狀的問題系列,從迸發(fā)中學(xué)生興趣和便捷探究活動出發(fā)安排教學(xué)內(nèi)容的次序。下邊從聲,光,力,電,熱五個方面來具體剖析兩版本教材知識體系建立:2.1聲因為小學(xué)生的水平有限,兩個版本的教材對于聲學(xué)部份只是做了最扼要的介紹,其中包括聲音的形成與傳播,音調(diào)、音調(diào)、音色等相關(guān)知識。其次,噪音的害處和聽不見的聲音,超聲和次聲的內(nèi)容安排彰顯兩版教材的從生活邁向數(shù)學(xué),從數(shù)學(xué)邁向社會的課標(biāo)精神。2.2光光現(xiàn)象是中學(xué)生最熟悉的自然現(xiàn)象之一,與聲現(xiàn)象相像,兩版本教材在編撰中都大體一致。注意到從生活實(shí)際出發(fā),通過大量精致圖片和相片來引入知識,迸發(fā)中學(xué)生的探究興趣,之后探究光源、光的傳播規(guī)律、光的色散和物體呈現(xiàn)各類多彩顏色的奧秘,從而引出光學(xué)器件在生活中的應(yīng)用。2.3力熱學(xué)知識,是小學(xué)數(shù)學(xué)的重要組成部份,兩版本教材在這一部份都有各自的特色。滬粵版教材以力—簡單機(jī)械—力和運(yùn)動(八下)—壓強(qiáng)—浮力與升力—功和能(九上)的次序組織教學(xué)的。

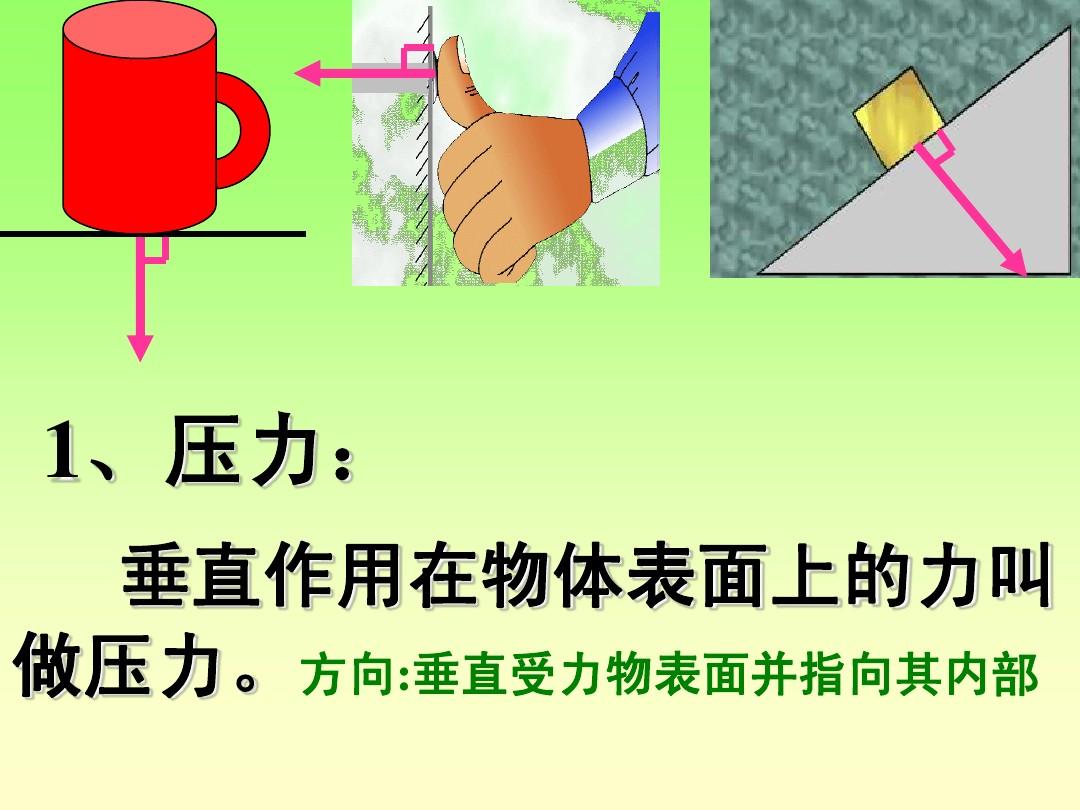

滬科版教材以運(yùn)動—力—力和運(yùn)動—密度與壓強(qiáng)—簡單機(jī)械(八年級)—功和能—壓強(qiáng)(九年級)的次序來組織教學(xué)的。以壓強(qiáng)為例,滬粵版教材將壓強(qiáng)安排在浮力以后,并設(shè)計了連續(xù)的5個活動,活動1:哪些是壓強(qiáng)活動2壓強(qiáng)是如何形成的活動3:研究物體的浮沉條件活動4:探究影響壓強(qiáng)大小的具體誘因活動5:壓強(qiáng)到底有多大,這五個活動環(huán)環(huán)相扣,逐漸深入,讓中學(xué)生充分了解到壓強(qiáng)是液體對浸在其中的物體的一種托力,從而曉得壓強(qiáng)是因為液體對物體向下和向上的壓力差形成的,之后由浮沉條件聯(lián)想到影響壓強(qiáng)大小的誘因,最終得出壓強(qiáng)的具體檢測方式滬科版教材將壓強(qiáng)與密度安排在一起,學(xué)習(xí)浮力知識前,這樣即使沒有從理論上說明壓強(qiáng)形成的具體緣由,但對中學(xué)生仍然可以通過日常生活經(jīng)驗和已有的熱學(xué)知識建立壓強(qiáng)的知識體系,滬科版教材設(shè)計了三個探究實(shí)驗,從探究1:哪些是壓強(qiáng)探究2:壓強(qiáng)的大小與什么誘因有關(guān)探究3:探究壓強(qiáng)的大小,這樣首先將壓強(qiáng)與手的托力相對照,讓中學(xué)生了解到壓強(qiáng)是彈力中的一種,實(shí)質(zhì)上是液體給物體向下的托力,引導(dǎo)中學(xué)生學(xué)會檢測壓強(qiáng)的方式初中物理網(wǎng)上課程,為接出來的探究做好知識打算。