1概述

防雷設(shè)計是發(fā)電廠電氣設(shè)計的重要內(nèi)容之一,安全可靠的雷電防護(hù)系統(tǒng)是發(fā)電廠安全穩(wěn)定運行的重要保證。為了避免雷電直接雷擊發(fā)電廠配電裝置,導(dǎo)致電氣設(shè)備絕緣受損,目前發(fā)電廠配電裝置區(qū)域常采用避雷針來保護(hù)電氣設(shè)備及人員安全。通過不同的試驗方式和統(tǒng)計方式,在大量避雷針防雷模擬試驗的基礎(chǔ)上并結(jié)合雷擊車禍的統(tǒng)計剖析,產(chǎn)生了多種避雷針防雷保護(hù)范圍的估算方式。

對于采用何種方式估算避雷針保護(hù)范圍,我國的國標(biāo)和IEC標(biāo)準(zhǔn)有較大差距。規(guī)定了建筑物防雷采用的方式是滾球法、網(wǎng)格法和保護(hù)角法。中國國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》()從-94(2000)版本開始采用滾球法估算避雷針保護(hù)范圍,目前版本-2010仍要求采用滾球法。但電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《交流電氣裝置的過電流保護(hù)與絕緣配合》(DL/T620-1997)及《交流電氣裝置的過電流保護(hù)與絕緣配合設(shè)計規(guī)范》(GB/-2014)則仍然采用折線法。滾球法和折線法在避雷針保護(hù)范圍的估算結(jié)果上存在較大差別,有時甚至?xí)绊懪潆娧b置總平面布置形式、避雷針的高度與數(shù)目等。

折線法與滾球法特征如下:折線法把避雷針保護(hù)范圍視為一個以針尖為頂點的折線形錐體。其缺點是不能解釋發(fā)生側(cè)擊的問題,通常只適用于高度在120m以下的建筑物的保護(hù)范圍,不能確切估算高度在120m以上的建筑物的保護(hù)范圍,估算結(jié)果與雷電流大小無關(guān)避雷針的原理,這一點與實際情況不同;滾球法中滾球直徑是決定避雷針保護(hù)范圍的關(guān)鍵誘因。此法可判定側(cè)擊是否得到保護(hù),可估算避雷針與網(wǎng)格組合時的保護(hù)范圍,任意高度的建筑物都能估算,且保護(hù)范圍與雷電流大小有關(guān)。滾球法估算結(jié)果偏于安全,因而不少防雷專家覺得其估算結(jié)果更可靠。滾球法最先被日本采用,后來為其他歐美等國家采用,并被IEC確定為估算方式之一。

2折線法和滾球法的原理

2.1折線法

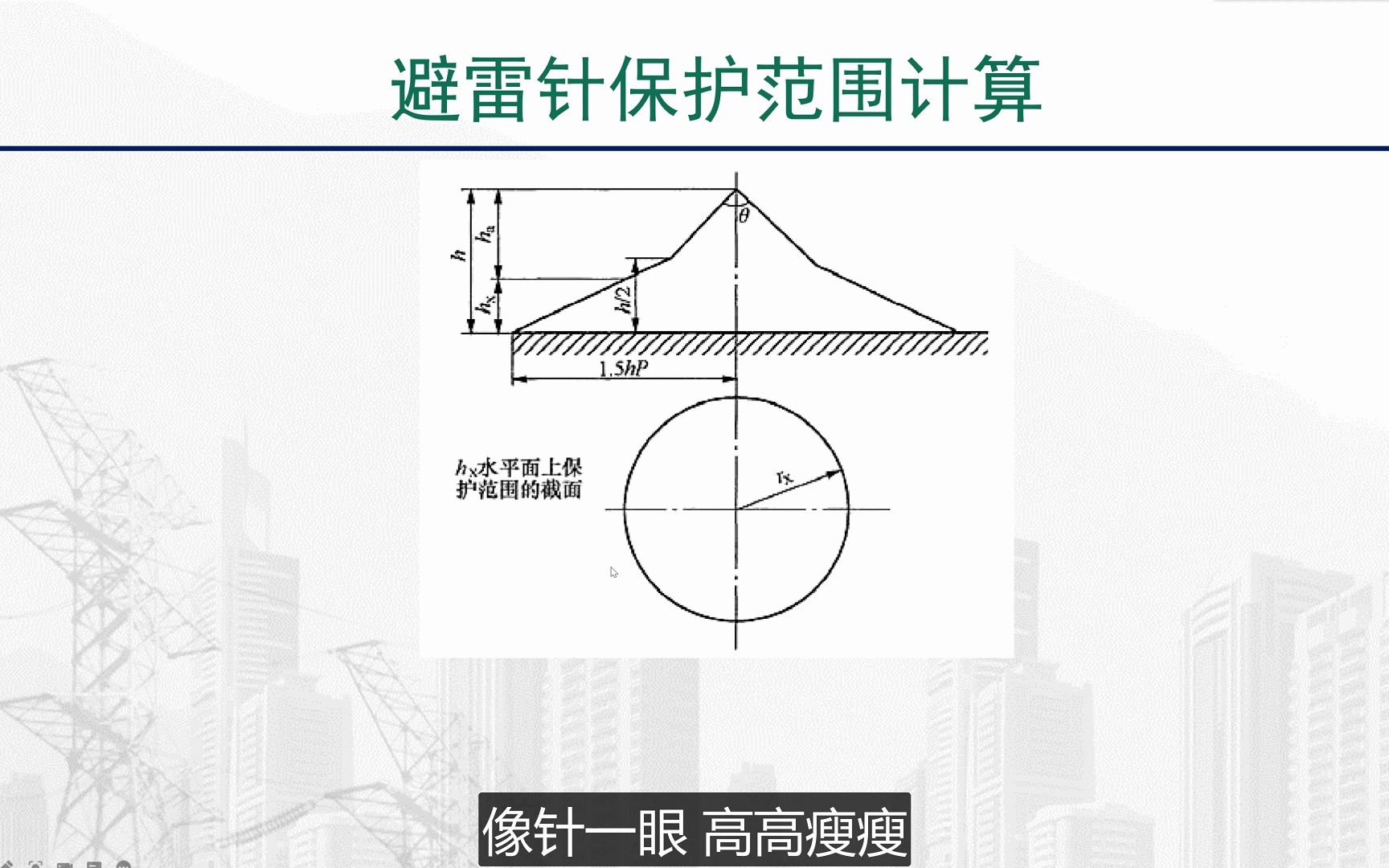

單根避雷針的保護(hù)范圍估算公式為:當(dāng)時,當(dāng)時,式中為避雷針在水平面上的保護(hù)直徑,m;為被保護(hù)物的高度,m;為避雷針的有效高度,m;P為高度影響系數(shù),h≤30m,P=1;時取其等于120m。兩根等高避雷針的保護(hù)范圍,可先按照單支避雷針的估算方式確定兩針兩側(cè)的保護(hù)范圍,之后按照兩針距離和兩針下部邊沿最高點的高度確定兩針間的保護(hù)范圍,多支避雷針的保護(hù)范圍可依照兩支避雷針的范圍分別估算得出(圖1)。

由上述估算公式可見,在某一高度避雷針的保護(hù)范圍只與避雷針的高度、相對位置有關(guān),即避雷針越高其保護(hù)范圍越大。但實際統(tǒng)計發(fā)覺這一推論與實際情況并不完全相符,尤其是當(dāng)發(fā)電廠配電裝置各類電氣設(shè)備的雷電沖擊絕緣耐受水平變化范圍較大時,一些絕緣水平較低的電氣設(shè)備有可能因遭遇雷電繞擊而造成車禍發(fā)生。

a單支避雷針的保護(hù)范圍;b高度為h的兩等高避雷針的保護(hù)范圍(h≤30m時θ=45°)

2.2滾球法

滾球法是基于立體幾何和平面幾何的原理,采用圖解法并推導(dǎo)入估算公式以得出避雷針的保護(hù)范圍。滾球直徑對避雷針的保護(hù)范圍有重要影響,IEC標(biāo)準(zhǔn)和國標(biāo)按照建筑物分類規(guī)定了不同等級建筑物的滾球直徑:中國建筑標(biāo)準(zhǔn)I級30米、II級45米、III級60米;IEC標(biāo)準(zhǔn)I級20米、II級30米、III級45米、IV級60米。

單根避雷針的保護(hù)范圍估算公式為:當(dāng)時,,當(dāng)時令,代入上面兩式中即得到對應(yīng)的保護(hù)范圍。式中為避雷針在高度的xx’平面上的保護(hù)直徑(m),為滾球直徑(m),為被保護(hù)物的高度(m),為避雷針在地面上的保護(hù)直徑(m)。兩根等高避雷針的保護(hù)范圍:在的情況下,當(dāng)兩支接閃桿距離時應(yīng)各按單支避雷針?biāo)?guī)定的方式確定,當(dāng)時兩側(cè)的保護(hù)范圍按單支避雷針的方式確定,兩針間的保護(hù)范圍依照兩針間的距離D以及避雷針高度確定。

同理,多支避雷針的保護(hù)范圍也可依據(jù)兩支避雷針的范圍分別估算得出。按照滾球法確定的單支避雷針和兩支等高避雷針的保護(hù)范圍示意圖如圖2、圖3。

滾球法特征:雷擊范圍和雷電流大小有關(guān)。雷擊范圍近似用直徑為S的圓球表示,S越大則雷擊影響范圍也越大。S又與雷電流大小有關(guān),雷電流越大則S也越大;避雷針、避雷線的保護(hù)范圍與需保護(hù)設(shè)備所能承受的最大雷擊電壓大小有關(guān)。滾球法能依據(jù)不同設(shè)備相應(yīng)的雷電沖擊絕緣耐受水平確定設(shè)備能承受的最大雷擊電壓,因而設(shè)計相應(yīng)安全級別的直擊雷防護(hù)系統(tǒng),致使電壓小于最大雷擊電壓值的直擊雷都可通過避雷針或避雷線得到保護(hù),而大于最大雷擊電壓值的雷電流繞擊可通過相應(yīng)的避雷器得到保護(hù)。

按照滾球法原理,設(shè)備所能承受的雷電流沖擊絕緣水平越大滾球直徑也就越大、相應(yīng)當(dāng)區(qū)域的避雷針布置寬度就較大,設(shè)備所能承受的雷電流沖擊絕緣水平越小滾球直徑就越小、相應(yīng)區(qū)域的避雷針布置寬度就較小。按照折線法避雷針的高度可取代其密度,即當(dāng)受場地條件限制避雷針布置寬度較大時可降低避雷針的高度來滿足保護(hù)范圍的要求,但對于滾球法避雷針的高度不能拿來取代密度。滾球法對避雷針的布置要求比折線法愈加嚴(yán)格,因而在變電廠的防雷設(shè)計中采用滾球法進(jìn)行保護(hù)范圍估算,為得到與折線法相當(dāng)?shù)谋Wo(hù)范圍需采用更多的避雷針,因而將可能降低變電廠在防雷方面的投資。

3避雷針保護(hù)范圍比較

3.1單根避雷針保護(hù)范圍比較

發(fā)電廠建筑通常根據(jù)三類建筑考慮,滾球直徑取為60m。采用不同估算方式時避雷針保護(hù)范圍的差別見表1和表2。由以上估算公式以及剖析可見,當(dāng)避雷針較高時避雷針的原理,采用折線法估算相同條件下避雷針的保護(hù)范圍更大,滾球法得到的結(jié)果偏小,結(jié)果更保守,偏于安全。在避雷針高度較低時二者差別較小且滾球法的保護(hù)范圍有可能更大,隨著避雷針高度的降低兩種方式得到的結(jié)果差別也隨著降低,當(dāng)避雷針高度為30m時差距可達(dá)60%以上。因而,倘若在設(shè)計中采用不同的方式,避雷針的數(shù)目與位置會有很大不同。

以西安光伏項目的升壓站區(qū)域為例,本工程采用架構(gòu)避雷針,裝設(shè)在110kV配電裝置架構(gòu)上,避雷針高度為30m,高壓側(cè)進(jìn)出線等的被保護(hù)高度為10.5m,主變等被保護(hù)高度為5m。依據(jù)IEC標(biāo)準(zhǔn)和國外標(biāo)準(zhǔn),按III類建筑考慮,滾球直徑為60m。由圖4可見,采用折線法,單根避雷針的保護(hù)范圍完全才能覆蓋高壓側(cè)進(jìn)出線、主變等,因而僅需一根避雷針滿足要求。并且采用滾球法時,單根避雷針的保護(hù)范圍不能完全覆蓋高壓側(cè)進(jìn)出線,單根避雷針不能滿足要求,須要調(diào)整避雷針數(shù)目或位置等,否則假如雷擊高壓側(cè)進(jìn)出線會給電氣設(shè)備引起較大害處。

3.2多支等高避雷保護(hù)范圍的比較

以國外某工程的110kV配電裝置區(qū)域為例,該配電區(qū)域采用4根架構(gòu)避雷針,右側(cè)兩根避雷針高度均為30.1m,兩側(cè)兩根避雷針高度為20.3m,配電裝置保護(hù)高度為11m。由圖5可見,折線法保護(hù)范圍較大,滾球法保護(hù)范圍偏小。采用折線法估算時四根避雷針能完全保護(hù)110kV配電裝置區(qū)域,并且采用滾球法時有部分區(qū)域不在保護(hù)范圍內(nèi)。

4問題剖析及推論

折線法和滾球法在保護(hù)方法及估算方法上存在著較大差別,甚至影響了電氣設(shè)備和避雷針的布置形式。目前國外變電廠及發(fā)電廠配電裝置等均采用折線法估算,通常可通過架構(gòu)避雷針和獨立避雷針相配合實現(xiàn)對全站的雷電保護(hù),且布置便捷,方案成熟。如采用滾雷法,同樣條件下無法做到全站保護(hù),為滿足全站保護(hù)的要求會降低有關(guān)投資。滾球法是根據(jù)幾何原理剖析得出的,沒有考慮多針間的電磁屏蔽作用,其多針估算方式過分保守。雷電及防雷理論國際上爭辯很大,目前仍未產(chǎn)生統(tǒng)一權(quán)威的認(rèn)識。防雷估算方式無論是折線法還是滾球法均是構(gòu)建在實驗和實踐基礎(chǔ)上的。各國對避雷針保護(hù)的要求不盡相同。避雷針的保護(hù)范圍是個概率問題,中國國標(biāo)規(guī)定了避雷針保護(hù)范圍內(nèi)可遭到雷擊機率為0.1%,即保護(hù)范圍可靠率達(dá)99.9%。IEC標(biāo)準(zhǔn)IEEE-1991規(guī)定避雷針擊距(或球直徑)為30m時保護(hù)范圍內(nèi)遭到雷擊機率大概為0.1%,擊距(或球直徑)采用45m時雷擊機率大概為0.5%。

目前電力系統(tǒng)的電氣設(shè)備直擊雷防護(hù)都是按照現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)采用折線法設(shè)計的,而根據(jù)折線法進(jìn)行的電力設(shè)備直擊雷防護(hù)設(shè)計至今已經(jīng)歷了半個多世紀(jì)的安全運行經(jīng)驗的考驗,沒有出現(xiàn)重大問題。對于國外工程發(fā)電廠高壓配電裝置的防雷設(shè)計,可采用折線法確定避雷針的高度、數(shù)量、布置位置等以滿足雷電防護(hù)要求。在涉外工程中因為采用IEC規(guī)范較普遍,可依照滾球法進(jìn)行有關(guān)防雷設(shè)計以滿足IEC規(guī)范的要求。