1665年俄羅斯正在鬧瘟疫,為了降低感染,劍橋學院暫時休假了。牛頓回到了自己的故鄉。他似乎也去田里干活,但更多的精力還是用于科學研究。他在上學院的時侯,就特別喜歡做化學實驗,接觸到許多的光學儀器。當時的光學儀器存在許多的缺陷,這種問題卻被牛頓牢牢記在了心中。那種時代的光學儀器十分原始,無非是一些平面鏡,凹、凸透鏡及三棱鏡等器件,因此牛頓在家里就能否便捷地舉辦自己的工作。

雪后,天空中美麗的彩虹就是漂浮于

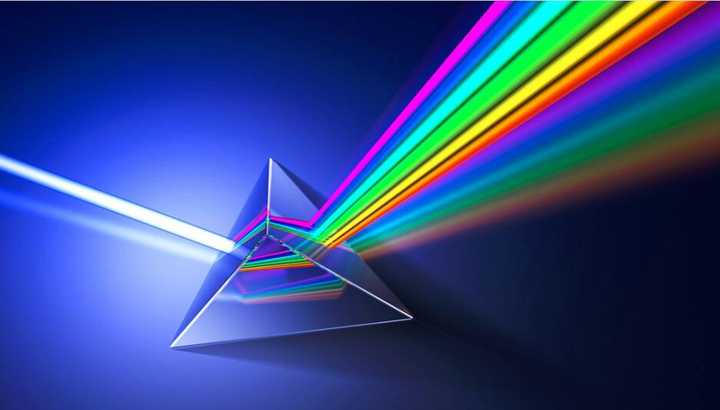

空中的小水滴將太陽光分散了的結果三天,牛頓掏出一塊玻璃三棱鏡打算做實驗,一束陽光射了進來。悉心的牛頓發覺地面上呈現出紅、黃、青、紫等各類顏色的光,但是排成了艷麗絲帶。牛頓先前曾多次使用過三棱鏡,都沒有發覺這個現象。

牛頓開始對這一現象進行認真的研究。他用支架把三棱鏡安放好,接著掏出兩張硬紙板。在一張紙板上刻出一條縫置于棱鏡后面,將另一張置于棱鏡前面作光屏。當一束陽光穿過窄縫射到棱鏡上時,在步入棱鏡的一面發生一次折射,從棱鏡的另一面射出時又發生一次折射。經過兩次折射后,光線的方向變了,在前面的屏上產生一條由紅、橙、黃、綠、藍、青、紫七種顏色排開的彩色光帶。莫非紅色的陽光是由這七種顏色的光組成的嗎?牛頓開始查找資料,很快便發覺了對這一現象的解釋:藍色的光通過三棱鏡后之所以弄成依次排列的各式光,并不是白光有復雜成份牛頓三棱鏡光折射實驗,而是白光與棱鏡互相作用的結果。

牛頓開始考慮這個問題的真實性。假如白光通過棱鏡后弄成七種顏色的光是因為白光與棱鏡的互相作用,這么這種顏色的光經過第二個棱鏡時必然會再度改變顏色。

他按照自己的看法繼續做實驗。牛頓先在棱鏡前面豎放一伸開有小孔的屏牛頓三棱鏡光折射實驗,這樣轉動上面的棱鏡,就可以使不同顏色的光單獨地穿過小孔。在屏的旁邊再放一塊三棱鏡,才能觀察到這種單色光通過第二塊棱鏡后顏色是否會改變。但實驗的結果表明,這種單色光經過第二塊棱鏡后沒有再分解,顏色也沒有變化,看來他人的解釋并不正確。緊接著牛頓又想,既然一塊棱鏡能把白光分解成七種顏色的光,這么用另一塊棱鏡就可能使這種彩色的光復原為白光。于是他又在第一塊棱鏡后倒放了一塊內角較大的棱鏡,果然實驗成功了,七種顏色的光帶又弄成白光。

這種成功的實驗使牛頓認識到紅色的陽光的確具有復雜的成份,它由七種不同顏色的光組成。三棱鏡之所以能把它們分開,是由于各類單色光相對于棱鏡有不同的折射率。后來這種實驗被稱為知名的“光的色散實驗”。