論文題目:法拉第與電磁感應定理論文摘要:電磁感應現象的發覺是電磁學發展史上的一個重要的成就,它進一步闡明了自然界中電現象和磁現象間的聯系。本文簡略地介紹了電磁感應現象的發覺過程和法拉第電磁感應定理的確立,重點論述了電磁感應現象的探求研究及其發覺歷程。關鍵詞電磁感應現象;電現象;磁現象;電磁感應定理'slawof:Theoftheofistheoftheofan,ittheoftheofand.Thispapertheofand'softhelawof,ontheofandfoundthattheofand.Keywords:Theof;;Lawof.法拉第電磁感應定理序言電磁感應現象的發覺是電磁學發展史上的一個重要的成就,它進一步闡明了自然界中電現象和磁現象之間的內在本質聯系。

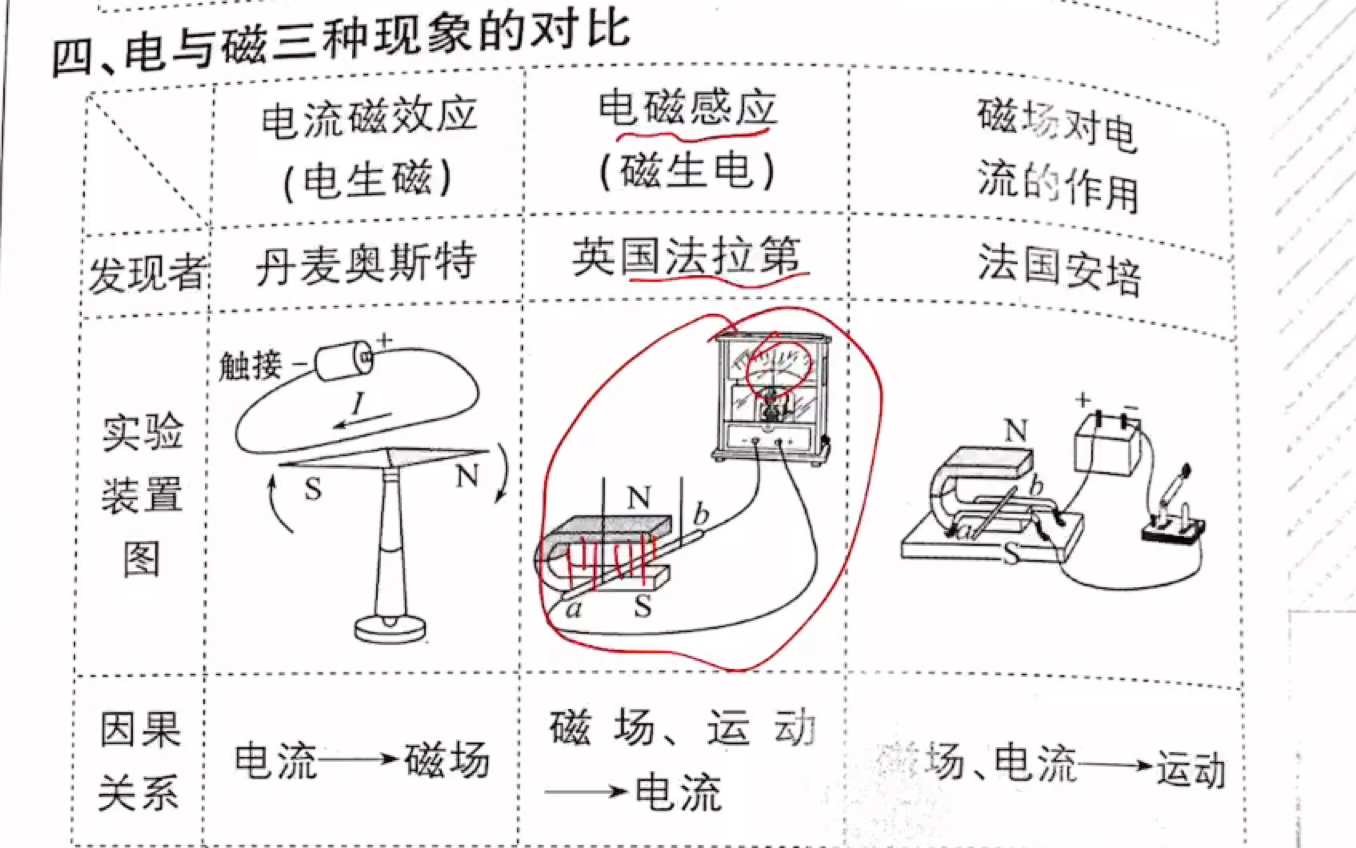

推動了電磁理論的發展,否認了自然科學中統一的哲學觀點。同時因為電磁感應定理的確立,致使電能得以廣泛的應用,引起了第二次科技革命。促使現代的電力工業和鉗工以及電子技術得以完善和發展。1科學家對電磁感應現象的探求1.1電壓的磁效應(奧斯特)在數學學的發展史上有很長一段時期內未找到電與磁的聯系,那種時侯電現象與磁現象是被分別進行研究的尤其是化學學家吉爾伯特與庫侖都覺得電與磁是兩種迥然不同的現象。它們之間沒有任何聯系和一致性,也正是這樣的思想始終參雜著人們的腦部,使電磁的研究仍然不能有更好的進展。電與磁之間到底有沒有聯系呢?電真的不能生成磁嗎?似乎有庫侖那樣的化學巨匠證實電現象與磁現象間的關聯,然而德國化學學家奧斯特仍然相信著電與磁之間一定有著某種聯系,而且開始了電磁統一性的試驗研究。1820年4月的三天夜里奧斯特做完了他的有關電和磁的講演后,做了一個對之后電磁學發展有著重要意義的試驗,正是這個試驗自此打開了電磁研究的房門,讓一個個轟動世界的理論問世。整個試驗的過程是這樣的:他在一個小伽伐尼電瓶的兩極間接上一根很細的鉑絲,在鉑絲的正下方放一枚小n極,之后接通電源,小n極微微的搖晃,轉入了與鉑絲垂直的方向。

就這一下小小的擺動,動搖了整個化學界的傳統的觀點,尤其是庫侖等人的觀點:電與磁是兩種迥然不同的現象。當時的奧斯特見到了小n極的擺動這一情況,他驚訝了。此后他又改變了電壓的方向,發覺小n極向相反的方向偏轉。這說明了電與磁之間是有著某種內在的本質的聯系。可是電壓的方向與n極的轉動之間也有著一定的聯系。為了進一步闡明電壓與小n極間的內在的聯系,弄清楚它們之間的關系。奧斯特隨即又費了三個月的時間做了六十多個試驗,他把小n極分別放置在通有電壓的導線的上方和下方,考察電壓對小n極作用的方向;把小n極放置在距導線不同的距離,考察電壓的強弱對小n極的作用;還把一些介質放置在電壓導線與小n極之間,考察電壓對小n極的影響。經過奧斯特的不懈努力反復試驗,最后總算查明了電壓的磁效應順著導線的螺旋方向。1820年7月21日,奧斯特發表了自己的論文,“關于n極上電壓碰撞的實驗”。向科學界宣布了電壓的磁效應。使人們認識到了磁現象與電現象之間的聯系。奧斯特論文的發表引發了法國整個科學界的強烈的反響。她們把研究的課題轉移到了電與磁上來,要進一步研究二者之間的內在的本質的聯系。既然電與磁有著密切的聯系,電能形成磁,這么磁能夠也會生成電呢?這樣就讓人們想到了它的逆效應“磁能生成電嗎?”所以科學家們自1820年至1831年的十多年中都涉足旨在于電磁之間的聯系的研究。

如安培和阿拉果等人她們都以前企圖從很強的磁場中獲得電壓,并且都沒有結果。究其緣由是她們都是在穩態的條件下進行的實驗,沒有考慮暫態的效應,不可能有結果的。1.2阿拉果與安培在1822年阿拉果和美國化學學家洪堡在德國格林威治的一座小山上檢測地磁硬度的時侯碰巧發覺了金屬減振n極的振蕩。于是在1824年阿拉果做了知名的“阿拉果圓盤實驗”:他把一個銀質圓盤裝在一個垂直軸上,讓其可以自由旋轉,在通盤上方自由懸掛一根小n極,懸絲厚實且扭矩很小。當通盤轉動時小n極一起轉動,并且稍稍滯后;反之,小n極轉動時通盤也跟著轉動。同一年,安培也做了同樣類似的實驗,他用通電螺線管取代阿拉果圓盤實驗中的小n極,自然他也發覺了同樣的結果。這個時侯離發覺電磁感應定理只有一步之遙了。并且很遺憾的是安培覺得運動中的圓盤分離下來的是電壓體而不是磁流體,它和螺線管中的電壓(或則小n極中的分子電壓)互相作用使螺線管(或則小n極)追隨旋轉。因為安培堅持“二元電壓”的觀點。覺得電壓是由兩種電壓體沿相反方向運動構成的,把原先不屬于電動熱學范疇的東西劃入到了該理論內。結果喪失了發覺電磁感應定理的機會。也是在1822年,安培從靜電感應現象遭到啟發,覺得電壓(運動的電荷)也會感應出電壓(運動的電荷)。

由于他忽略磁場的作用,只是著眼于穩態,使得好幾個實驗都沒有成功,其中有一個實驗他是這樣設計的:把一黃銅多匝線圈固定在絕緣支架上,把另一個單匝線圈用細線懸掛上去,二者在同一平面內,線圈中通過弱電流。安培覺得,當中有持續電流通過時,線圈中也會有感應電壓,這個時侯相當于一個吸鐵石。假如此時拿另外一個吸鐵石接近,則應當旋轉,實驗的結果是紋絲不動。并且在實驗的過程中有一個重要的異常現象:線圈接通電壓的頓時,轉動了一下。可惜安培忽略了線圈這剎那間的轉動,只注意到在實驗過程中長時間的不動,沒有思索發生線圈發生偏轉的條件,也就沒能認識到感生電壓的瞬時性。就這樣安培喪失了發覺電磁感應定理的機會,這個定理的浮出又讓人們苦苦等了六年的時間。1.3法國科學家拉頓從1820年奧斯特發覺電壓的磁效應到1831年法拉第發覺電磁感應現象的十多年中,科學界在電磁方面的研究出現了好多的遺憾。其中最知名的也是在電磁領域研究中最最令人遺憾的要數法國科學家拉頓了。和其他科學家一樣在奧斯特發覺電壓的磁效應之后,拉頓就投入到了電磁的領域研究中來了。在1825年拉頓在自己的實驗室里做著實驗,實驗的過程是這樣的:他把一個螺線管和一電壓計連結,為了防止強磁場的影響,他把電壓計用長導線連結到了另一個臥室里。

在螺線管的位置看不到電壓計,因為當時拉頓沒有助手,整個實驗的過程都是在他自己的操作下完成的。他把吸鐵石插入螺線管后,立即挪到了放置電壓計的臥室里,觀察電壓計表針的變化。2法拉第電磁感應現象的發覺2.1法拉第簡介日本知名化學學家、化學家。在物理、電物理、電磁學等領域都作出過杰出貢獻。他家境拮據,未受過系統的正規教育,但卻在諸多領域中做出驚人成就,可謂勤奮刻苦、探索真理、不計個人名利的標桿。1791年9月22日生于薩里郡紐因頓的一個鐵匠家庭。13歲就在一家書城當送報和裝訂書籍的學徒。他有強烈的求知欲,擠出一切休息時間“貪婪”地力圖把他裝訂的一切書籍內容都從頭讀一遍。讀后還臨摹插圖,工工整整地作讀書筆記;用一些簡單器皿照著書上進行實驗,仔細觀察和剖析實驗結果,把自己的露臺弄成了小實驗室。在這家書城呆了八年,他廢寢忘食、如饑似渴地學習。1810年2月至1811年9月聽了十幾次自然哲學的淺顯演講,每次聽后都重新謄抄筆記,并畫下儀器設備圖。1812年2月至4月又連續聽了戴維4次講堂,自此點燃了進行科學研究的心愿。他曾致信皇家大學教授求援。失敗后,他寄信給戴維:“不管干哪些都行,只要是為科學服務”。

經過戴維的推薦。1813年3月,24歲的法拉第兼任了皇家大學助理實驗員。后來戴維曾把他發覺法拉第作為自己最重要的戰功而引以為榮。法拉第1813年陪同戴維赴法國臺灣作科學考察旅行,1815年歸國后繼續在皇家大學工作,歷時50余年。1816年發表第一篇科學論文。他最初從事物理研究工作,也投身合金剛、重玻璃的研發。在電磁學領域,飽含了大量心血,取得出眾成績。1824年被選為皇家學會會員,1825年接替戴維任皇家大學實驗室組長,1833年任皇家大學物理院士。他最出眾的工作是電磁感應的發覺和場的概念的提出。1821年在讀過奧斯特關于電壓磁效應的論文后,為這一新的學科領域深深吸引。他剛才邁人這個領域,就取得重大成果──發覺通電壓的導線能繞吸鐵石旋轉,進而跨入知名熱學家的行列。因受愛爾蘭傳統科學研究方式影響,通過奧斯特實驗,他覺得電與磁是一對和諧的對稱現象。既然電能生磁,他深信磁亦能生電。經過10年探求,歷經多次失敗后,1831年8月26日總算獲得成功。此次實驗由于是用伏打電瓶在給一組線圈通電的頓時,在另一組線圈獲得的感生電壓,他稱之為“伏打電感應”。同年10月17日完成了在磁極與閉合線圈相對運動時在閉合線圈中迸發電壓的實驗,他稱之為“磁電感應”。

經過大量實驗后,他總算實現了“磁生電”的宿愿,宣告了電氣時代的到來。作為19世紀偉大實驗化學學家的法拉第。他并不滿足于現象的發覺,還力求探求現象前面隱藏著的本質;他既非常注重實驗研究,又分外注重理論思維的作用。1837年他發覺電介質對靜電過程的影響,提出了以近程“鄰接”作用為基礎的靜電感應理論。不久之后,他又發覺了抗磁性。在這種研究工作的基礎上,他產生了“電和磁作用通過中間介質、從一個物體傳到另一個物體的思想。”于是,介質成了“場”的場所,場這個概念正是來始于法拉第。正如愛因斯坦所說,引入場的概念,是法拉第的最富于獨創性的思想,是牛頓以來最重要的發覺。牛頓及其他學者的空間,被視作物體與電荷的容器;而法拉第的空間,是現象的容器,它參與了現象。所以說法拉第是電磁場學說的創始人。他的深沉的化學思想,強烈地吸引了年青的麥克斯韋。麥克斯韋覺得法拉第電磁感應定律,法拉第的電磁場理論比當時流行的超距作用電動熱學更為合理,他正是抱著用嚴格的物理語言來敘述法拉第理論的決心闖進電磁學領域的。法拉第一生熱愛真理,熱愛人民,誠懇樸實,作風嚴謹,這樣的催淚事跡好多。他說:“一件事實,除非親眼目睹,我決不能覺得自己早已把握。”“我必須使我的研究具有真正的實驗性。

”在1855年給物理家申拜因的信中說:“我總是首先對自己采取嚴厲的批判心態,之后才給他人以這樣的機會。”在一次市哲學會的演講中他強調:“自然哲學家應該是這樣一些人:他樂意聆聽每一種意見,卻下定決心要自己作判定;他應該不被表面現象所蒙蔽,不對某一種假定有青睞,不屬于任何學派,在學術上不隨大流大師;他應該重事不重人,真理應該是他的首要目標。假如有了這種品質,再加上勤于,這么他確實可以有希望走入自然的圣殿。”他是這樣說的,也確實是這樣做的。1857年,皇家學會學術委員會一致決議聘請他兼任皇家學會會長。對這一榮譽職務他再三拒絕。他說:“我是一個普通人。假如我接受皇家學會希望加在我臉上的榮譽,這么我就不能保證自己的誠實和正直,連一年也保證不了。”同樣的理由,他謝絕了皇家大學的校長職務。當英皇室打算授予他爵士稱號時,他多次婉言謝絕說:“法拉第出身平民,不想弄成貴族”。1867年8月25日去世,石碑上照他的遺愿只刻有他的名子和出生年月。后世的人們,選擇了法拉作為電容的國際單位,以記念那位化學學大師。在熱學方面,法拉第研究負載直流電的導體與附近磁場之間的關系,在化學學中構建起磁場這個概念。他發覺了電磁感應、抗磁性及電解。

另外,他也發覺磁場能對光線形成影響,以致發覺三者間的基本關系。另外,法拉第還發明了一種依電磁轉動的裝置,為電動機的前身。其實法拉第只受過極少的即將教育,這促使他的語文程度相對有限,但不可證實,法拉第仍是歷史上最偉大的科學家之一。法拉第電磁感應定理陳述隨時間改變的磁場會創造與磁場硬度成反比的電動勢。.2法拉第電磁感應定理的發覺過程法拉第在1831年發覺電磁感應現象不是碰巧的,同他的堅持不懈是分不開的。從實驗的一次次失敗到失敗,最終發覺了電磁感應現象。1820年奧斯特發覺電壓的磁效應后,磁與電之間的關系就被人們的廣泛的關注著。我們再溯源到1821年,當時的法拉第正在法國皇家研究院做物理助理實驗員。而就在這個時侯日本《哲學年鑒》的主編邀請戴維撰寫一篇關于奧斯特的發覺以來電磁學的實驗理論發展概況的文章,而戴維就把這項工作交給了當時的法拉第。法拉第在打算文章的過程中搜集整理了大量的電磁學文獻資料。正是這個過程使法拉第對電磁現象形成了極大地熱情,而且開始了他的電磁學的研究。法拉第在仔細的剖析了電壓的磁效應等現象后,覺得既然電才能形成磁,反過來依照自然界的對稱性,磁也同樣是才能形成電的。正是因為法拉第深信這一理念,使他最終發覺了電磁感應現象,這一看法也為日后人類借助電能奠定了基礎。

在法拉第發覺電磁感應現象之前,他也有著許多的錯誤的指導思想。法拉第就以前這樣覺得:既然吸鐵石可以使鄰居的金礦感應上磁,靜電荷也可以使臨近的導體中感應出電荷,這么電壓也可以使臨近的線圈中感應出電壓。其實這些指導思想的錯誤,而且他本著磁能生電的信念,在他發覺電磁感應現象的十年前的日記中就寫下了他偉大光輝的思想:“磁能轉化電”。而且開始使用了“感應”這個詞。實驗的開始階段,因為法拉第錯誤的覺得用吸鐵石緊靠導線,導線都會形成穩定的電壓,或則在一根導線里通以強悍的電壓,這么在它臨近的導線中也會形成穩定的電壓。所以實驗沒有哪些進展。此時我們發覺法拉第他只是關注了穩態的條件,沒能想到感生電壓形成的暫態條件。進過多次的努力的結果是失敗了。沒能向他想像的這么形成了感生電壓。在1825年1月因為法拉第的錯誤的指導,使得他的三個實驗全都以失敗告終。實驗一:法拉第將兩根直導線扭在一起,其中一根接在電瓶兩極上,另外一根接在電壓計上。本著法拉第自己的看法,在一根直導線圓通以電壓,這么在它臨近的線圈中也會有感生電壓形成,這樣在另外的一根導線中就應當能有電壓形成,電壓計表針就要偏轉。也就是他自己覺得的“電流感生電壓”的推理,另外一根導線中有電壓形成,電壓計表針就要偏轉。

而實驗的結果是電壓計表針紋絲不動。實驗二:把一空心的螺線管的兩端接在電瓶的兩極上,再把一根直導線引進螺線管中,直導線的兩端連結在電壓計上。觀察導線中的電壓的有無,令法拉第沮喪的是他還是沒看見自己想像的結果,沒有見到電壓計表針的偏轉。直導線中沒有感生電壓的形成。實驗三:這個實驗類似于實驗二,同樣是把一空心螺線管的兩端接在了電瓶的兩極,不同的是此次法拉第把直導線置于了螺線管的外邊,直導線的兩端也同樣兩著電壓計,還是很遺憾法拉第還是沒看見自己的想像的結果。電壓計的表針沒有偏轉,直導線中還是沒有感生電壓。經過十年的實驗,失敗,再實驗,再失敗的不斷的努力。于1831年,法拉第總算發覺,一個通電纜線圈的磁力似乎不能在另外一個線圈中導致電壓。并且當通電纜線圈的電壓剛接通或則剛中斷的時侯,另一個線圈中的電壓計表針有微小偏轉,而且又立即回到了原先的位置。法拉第眼前一亮,沒有放過這個異常的偏轉,緊緊的捉住了它。以后法拉第又經過多次的反復實驗都否認了當磁斥力發生頓時的改變時,另外的一個線圈都會有感生電壓形成。在1831年8月29日,法拉第在他的實驗日記中第一次記載了有關的電磁感應現象:“已經定制一個鐵圈(軟鐵),鐵圈半徑為八分之七英寸,鐵圈直徑為六英寸,在環的半邊用銅絲繞城許多線圈。

線圈之間用麻線或則紅布所隔(繞線圈的)的三條長鋁線各長二十四公尺,她們既可以成一條長的,也可以分開使用,用一電板來做實驗。每位線圈與其他線圈絕緣。假定環的一邊為,在另外一邊,要電閘一個間隔。纏上兩根導線,她們的總長大概六十公尺,其方向同上面的線圈一樣,稱為。使一個有十對極板,每板有四平方英寸的電瓶充電。用銅導線將一個線圈,,或則更準確的說把邊的一個線圈的兩個端點連結,讓銅導線通過一段距離,正好經過一根n極的上方(距離鐵圈三公尺遠),之后把電瓶連結到A邊的一個線圈的兩端。這個時侯立刻可以觀察到n極上的效應——它振蕩上去了。最后又停在了原先的位置上。一旦斷開端與電瓶的聯系,n極再度被擾動。”法拉第把這個實驗中形成的現象稱為“伏打感應”,意指由伏打電瓶迸發的電壓感應。電磁感應現象總算第一次被詳盡描述。法拉第電磁感應現象的發覺有著他不懈的努力,一次次的試驗,一次次的失敗。并且也有著他辛運的一面。如果當時他先把A便線圈兩端接上電瓶兩極,使A線圈中先通有電壓,這么就沒有小n極的擺動。這也是他能發覺電磁感應現象的關鍵一步。也正是法拉第的觀察細微能夠有了電磁感應現象的發覺。同法國科學家拉頓相比法拉第也算是個辛運兒。

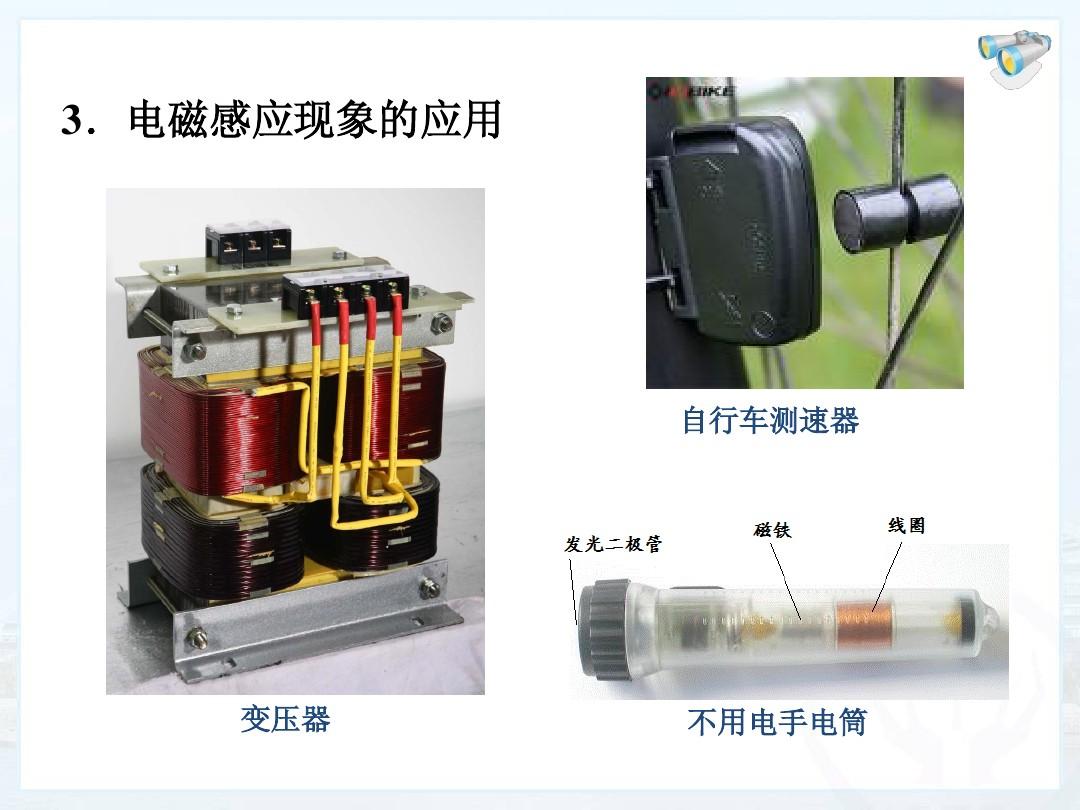

同年,也就是1831年9月24日法拉第電磁感應定律,法拉第在兩條磁棒極中間放上一個繞有線圈的圓木棒,線圈與電壓計連結,當圓木棒脫離或則接觸兩級的頓時,電壓計的表針會偏轉。同年10月1日,他把兩組間繞的線圈纏在同一個圓錐形木芯上,也同樣觀察到了“伏打效應”小n極的擾動。由此法拉第認識到鐵芯的存在不是形成電壓感應的本質。10月17日法拉第在一個半徑為四分之三英寸,長八英寸的空芯紙盒上繞了八個線圈,把們并聯上去,再與一電壓計連結,之后他把磁棒插入紙盒時發覺,電壓計的表針忽然發生了偏轉,之后又很快的回到了平衡位置。當法拉第把磁棒抽出紙盒時,電壓計的表針又偏向了另外的一邊,接著又回到了平衡位置。這個現象表明除了伏打電瓶在閉合或則斷掉的頓時可以迸發電壓,磁極相對與線圈的運動也能迸發電壓,法拉第稱這個現象為“磁感應”。10月28日,法拉第又做了旋轉圓盤的實驗,在實驗的過程中,拉第發覺只有銅盤穩定的旋轉,形成的電壓就是穩定的。這個就是我們明天所用的直流發電機的原理。按照自己實驗的結果以及實驗中觀察到的現象,法拉第總結了電磁感應的發覺,把可以形成感生電壓的情況概括為五點:第一種情況是變化的電壓可以感生出電壓;第二種情況是變化的磁場可以感生出電壓;第三種情況是運動的穩恒電壓可以感生出電壓;第四種情況是運動的吸鐵石可以感生出電壓;第五種情況是在磁場中運動的導體也同樣可以感生出電壓。

在1831年11月24日,法拉第寫了一篇論文,向日本皇家學會報告了整個實驗情況。他在論文中把自己總結的五點感應電壓的情況做了描述:變化著點電壓;變化著的磁場;運動的穩恒電壓;運動的吸鐵石和在磁場中運動的導體。他正確的強調了感應電壓與原電壓的變化有關,而與原電壓本身無關。并把述現象定名為“電磁感應現象”至此法拉第劃時代的發覺——電磁感應現象被闡明了,并且電磁感應定理的確立,卻是始終到1851年才被構建的。3電磁感應定理3.1電磁感應定理的物理表達式法拉第其實發覺了電磁感應現象,但是最終確立了電磁感應定理。并且因為他物理知識的貧乏法拉第沒能提出電磁感應定理的物理表達式,電磁感應定理的物理表達式最后是由與法拉第同一時代的日本科學家諾曼()與另一位科學家韋伯共同提出的。若閉合電路為一個匝的線圈,則又可表示為:式中為線圈阻值,Δ為磁路量變化量,單位為發生變化所用時間,單位為.為形成的感應電動勢,單位為V。當穿過回路的磁路量發生變化時,回路中的感生電動勢的大小和穿過回路的磁路量變化率等成反比,即=這就是法拉第電磁感應定理。當磁路量降低時,,這時為負值,即感生電壓形成的磁場和原磁場方向相向;當磁路量降低時,,這時為正值,即感生電壓形成的磁場和原磁場方向相同。

學校階段,化學量的大小和方向往往是分開討論的。如=僅反映了它的大小,其方向由楞次定理或手指定則來確定。感生電動勢和磁路量的變化率成反比,不是和鐵損量的多少成反比。諸如,有一個線圈在勻強磁場中勻速轉動,當線圈平面轉入和磁場垂直,即線圈內磁路量達到最大時,它的變化率卻最小,這時感生電動勢為零。而當線圈轉入和磁場平行,即穿過線圈的磁路量為零時,鐵損量的變化率卻達到最大,這時形成的感生電動勢達到最大值。3.1.1.感應電動勢的大小估算公式(普適公式)(法拉第電磁感應定理,感應電動勢(V),感應線圈阻值,:磁路量的變化率)。(切割磁感線運動)中的和不可以和磁感線平行,但可以不和磁感線垂直,其中為或