朱傳華(四川成都高新區(qū)第一中學(xué)分校)

“探索形成平面鏡時圖像與物體的關(guān)系”實驗是《義務(wù)教育數(shù)學(xué)課程標(biāo)準(zhǔn)(2011年版)》附錄1中學(xué)生必做的20個實驗之一。 表面鍍膜玻璃代替平面鏡,借助鍍膜玻璃既可以成像也可以透過玻璃看到前方物體的特征,并采用等效替換法來確定成像的位置平面鏡成像實驗步驟,探討了平面鏡成像時圖像與物體的關(guān)系。

但筆者在實驗中根據(jù)實驗記錄分析數(shù)據(jù)時,一直未能得出結(jié)論。

“像到平面鏡的距離等于物體到平面鏡的距離”的推論。 以筆者使用的3mm厚鍍膜玻璃為例,在實驗中,鍍膜玻璃正對著實驗者本人(這樣可以減少操作偏差[1]),像距仍然比實驗者大1-1.5mm左右物距。 分析偏差的原因主要是由于確定物體A的成像位置A'的方法是等效替換法,使得與A相同形狀和大小的B在鍍膜前玻璃,看起來與A'重合,B的官方位置被認(rèn)為是A'的位置,但實驗者在A兩側(cè)聽到的B不是物體B本身,而是B'形成的圖像B 經(jīng)玻璃折射后。 實驗者認(rèn)為B和A'重合,雖然B'和A'重合。 A'重合,如圖1所示,檢測到的像距BO大于實際像距A'O。 [1] 這樣的系統(tǒng)偏差是無法避免的,自然不能得出“像到平面鏡的距離等于物體到平面鏡的距離”的推論。 按照課本知識的排列順序,光的折射是在平面鏡成像之后,所以這個系統(tǒng)的偏差無法和中學(xué)生在實驗中分析,中學(xué)生只能得到“像到平面鏡的距離和物體到平面鏡的距離”在偏差的公差范圍內(nèi)。 平面鏡之間距離相等的推論”。

為了去除這種系統(tǒng)性偏差,作者基于使用等效替換法確定圖像在原方案中的位置的設(shè)計思路,重新設(shè)計了一個實驗方案。 頂上的孔直視鏡面后的B,使B看起來與物體A通過平面鏡所成的像A'重合,解決了B的視位置B'與物體A'不重合的問題經(jīng)玻璃折射后的實際位置。 問題。 具體方案如下。

1實驗設(shè)備

(1) 將課本上的鍍膜玻璃成像平面鏡換成定制的中間有槽的亞克力鏡面板。 具體規(guī)格見圖2,陰影部分為開槽部分;

(2) 其余設(shè)備借用原實驗室設(shè)備“J2530平面鏡成像實驗儀”。

2 實驗過程

(1) 將一張白紙平放在水平桌面上,用原實驗室設(shè)備“J2530平面鏡成像實驗儀”中帶槽的兩顆棋子,將中間帶槽的亞克力鏡面板垂直放置在臺面上白紙,并注意面向?qū)嶒炚邇蓚?cè)的鎳層反射面。

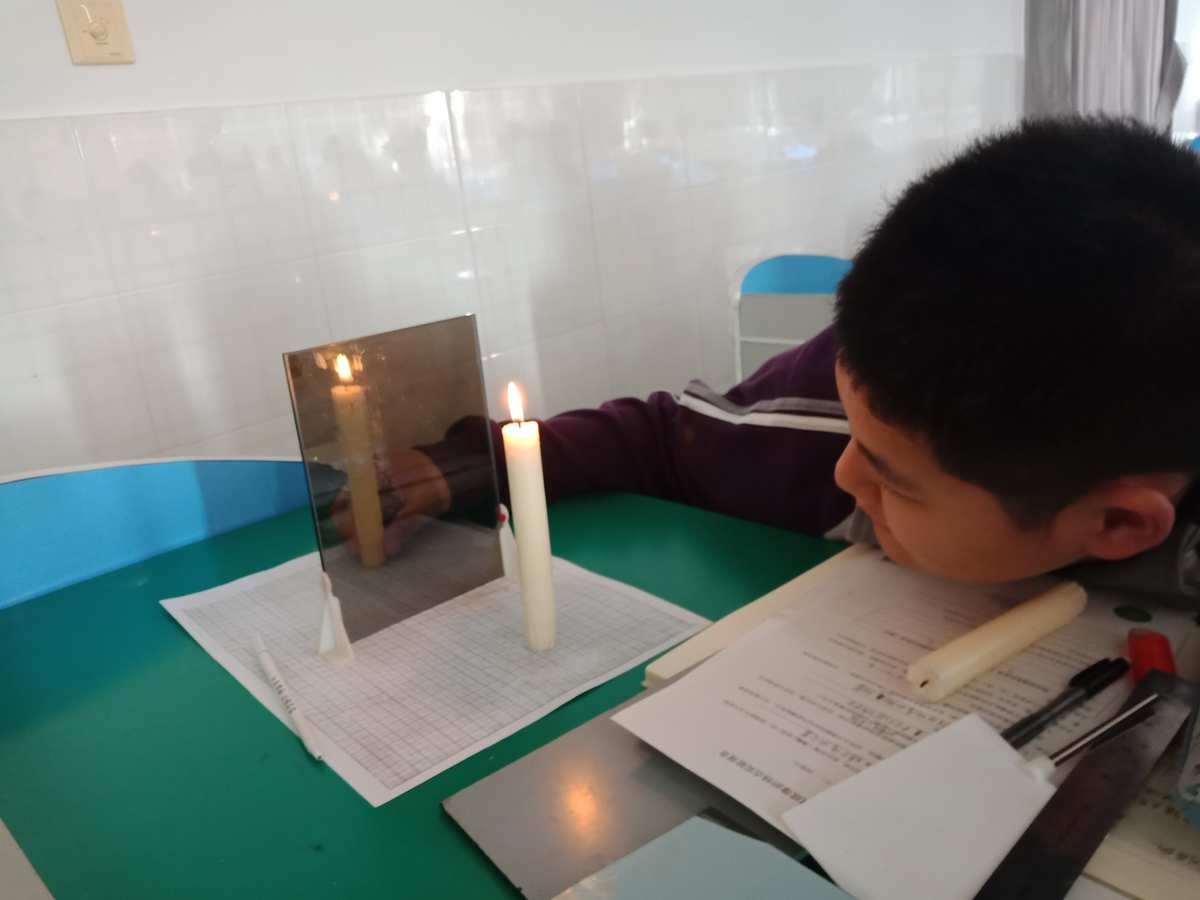

(2)將一個棋子A放在鏡面板前,通過開槽鏡面板,可以看到棋子的部分在鏡面板后面成像,如圖3所示。

(3)在鏡面板后面放一個與A相同的棋子B,連接棋子B,使棋子B和A從開槽部分看到的像在鏡面重合。 此時,棋子B的位置為 棋子A的成像位置如圖4所示。

(4)用筆在白紙上畫出鏡面板反光面的位置和A、B兩塊的位置平面鏡成像實驗步驟,用刻度尺測量A、B到鏡子的距離。 其他操作與原實驗設(shè)計相同。

3 實驗方案評價

(1) 通過鏡板上的狹縫看鏡子前的棋子B,消除了原實驗方案看時因光線折射導(dǎo)致的實測像距過大的系統(tǒng)偏差棋子B透過玻璃。

(2) 亞克力鏡面板有雙面鏡、背膠鏡等幾種。 背膠鏡只有一面可以成像,鍍鎳層在反面,所以它就像原來的鍍膜玻璃實驗一樣,鍍膜面不對著實驗者。 同樣的偏差。 因此,經(jīng)過比較,筆者選擇了雙面鏡。 雙面鏡是一面鍍鎳,兩面都是鏡面,所以鍍鎳層是在鏡面板的表面。 到操作偏差。

(3)如果定制的開槽亞克力鏡面板長度較薄,在加工過程中可能會變形,影響成像效果。 因此,筆者經(jīng)過多次實驗和對比,確定3mm以上的長度可以更好的實現(xiàn)。 實驗要求。

(4) 前棋子B和棋子A在鏡面上形成的圖像通過鏡板孔槽的疊加很難看到,會造成一定的操作偏差。

參考文獻:1 吳敏芳. “平面鏡成像特性”實驗偏差分析[J]. 化學(xué)班主任,2016(9).

! ! ! 留言會有驚喜哦! ! !