凸透鏡成像定律

作為一名人民班主任,我經常要開展學習案例策劃的工作。 學習案例是保證教學成功、提高教學質量的基本條件。 那么你了解案例研究了嗎? 以下是小編為大家整理的凸透鏡成像常規學習案例,供大家參考,希望對有需要的同仁有所幫助。

凸透鏡成像法則案例一

教材分析

本節內容是本章的核心內容。 它是在學習第1節“鏡頭”的基礎上,對日常生活中常用鏡頭及其成像條件的豐富而具體的感性認識。 研究本節的內容。 本節的主要內容是讓中學生通過科學探究活動,找出凸透鏡成像的規律,讓中學生全程自主探索,體驗科學探究的全過程。 能體驗科學探究的過程和技巧。 新教材著重探討凸透鏡成像與物距的關系,安排了中學生“提出問題、猜測、設計實驗、進行實驗、分析推理”等教學過程,使中學生能夠經歷形成興趣、發現問題、激發矛盾、進一步解決問題的過程。 很好地體現了新教材讓中學生在體驗知識的產生和發展過程中主動獲取知識的精神。 生活中鏡頭的成像原理。 教材的這種處理方式,突出了課程標準“從生活到數學,從數學到社會”的思想。 這樣,中學生就可以了解凸透鏡的規律,讓中學生在生活中運用所學的知識來分析透鏡的成像原理。 教材的這種處理方式,突出了課程標準“從生活到數學,從數學到社會”的思想。

教學目標

一、知識與技能

①了解凸透鏡成像規律。

②了解放大、縮小虛像的條件和凸透鏡虛像。

2.工藝與技巧

① 能在探究活動中初步掌握提問的能力。

②通過探索凸透鏡成像規律的過程,體驗科學探究的主要過程和技巧。

③ 學習從化學現象中歸納出科學規律的技巧。 學習從化學現象中總結科學規律的技巧。

三、情緒心態與價值觀

①愿意參加觀察、實驗、生產等科學實踐。

②通過探究活動,激發中學生的學習興趣,培養中學生對科學的好奇心,樂于在日常生活中探索自然現象和數學原理,敢于在日常生活中探索數學規律。

教學重點與難點

重點

①認識和認識凸透鏡的成像規律。

② 組織、指導中學生完成探索凸透鏡成像規律的實驗。

困難

① 指導中學生在探究過程中建立實驗與數學模型之間的必然聯系。

②組織、指導中學生完成探索凸透鏡規律的實驗。

教學過程

新類導出

新課教案(第一課)(3分鐘)

根據上一節課生活中的鏡頭,提出了使用哪些光學器件進行成像以及成像的區別的問題,然后在新課中引入了凸透鏡成像的區別。

(回憶生活中的鏡頭成像情況并回答問題,形成對凸透鏡規律的看法,于是探索的興趣油然而生。)

問一個問題

照相機、投影儀、放大鏡都有凸透鏡,只是大小、倒置、虛實有區別。 通過引導中學生從凸透鏡成像的差異出發,提出凸透鏡成像的大小、倒置與物距之間的關系。

(中學生觀察投影儀、照相機和放大鏡的成像情況,然后提問。)

猜測

繼續觀察投影儀、照相機、放大鏡圖像的同相點和不同點,引導中學生分析圖像的大小、倒置、真實性,對物距之間的關系做出推測和假設或像距凸透鏡成像的規律圖,同時寫在黑板上。

(中學生討論、觀察投影儀、照相機、放大鏡的成像情況,進行猜測和假設。)

設計實驗

指導中學生檢驗猜想是否正確需要實驗,并提出實驗是探索化學知識最基本的技術。

給設備,讓中學生根據推測設計

設計實驗方法并說明設備在其中的作用。

指導中學生閱讀課本,明確實驗中要觀察什么、測量什么、記錄數據,以及實驗的主要步驟和過程。

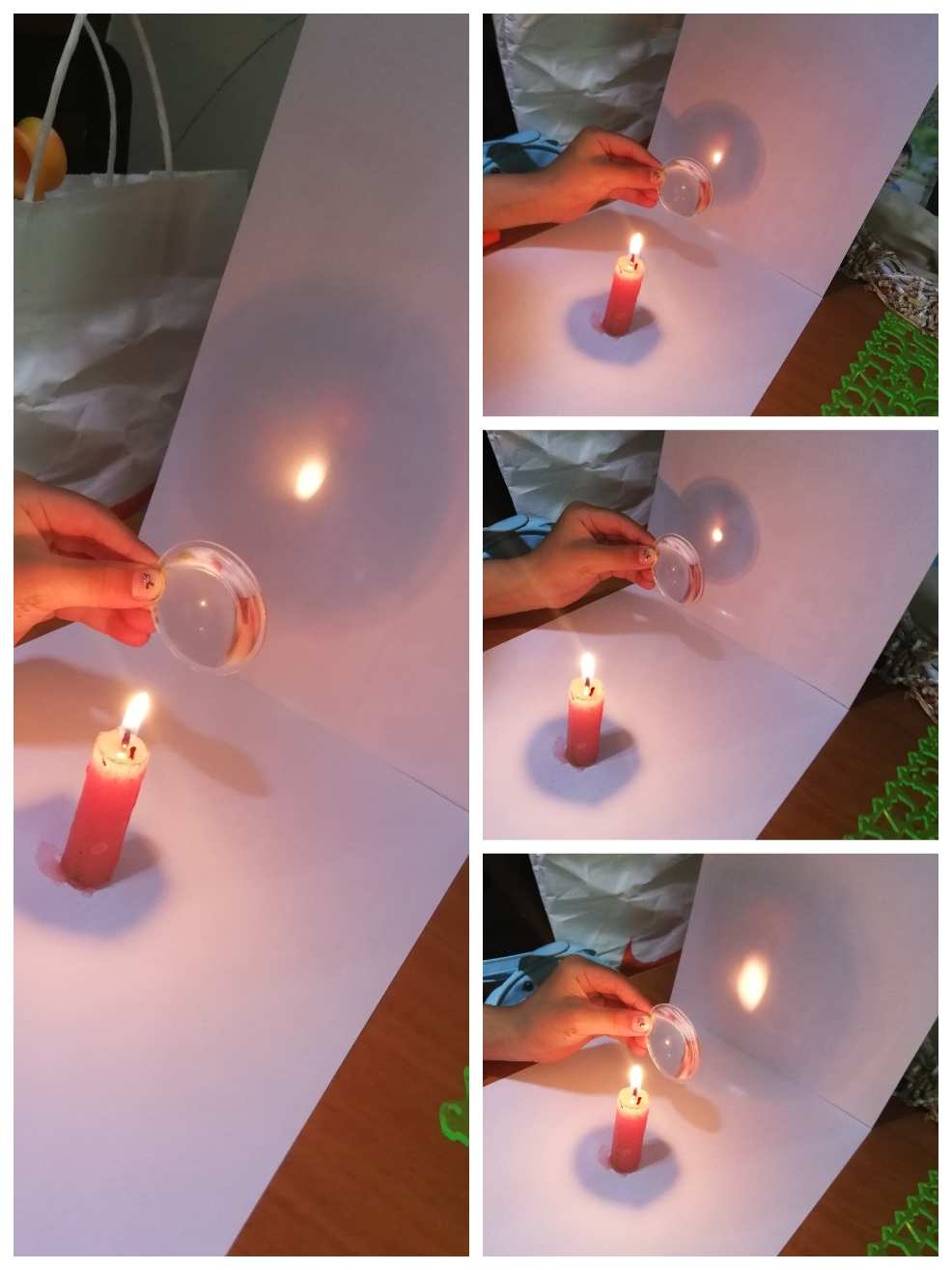

示范:根據中學生實驗方法,補充講解實驗操作步驟及注意事項,如:蠟燭、凸透鏡、光幕的放置。

據推測,在實驗中,先改變物距,從大到小進行了幾次實驗。

并提醒中學生如何觀察圖像; 如何記錄物距和像距; 注重分工合作。

班主任進行檢查,指導中學生的探究過程,及時指導中學生探究過程中出現的問題,鼓勵先完成實驗的中學生填寫數據黑板。

(中學生閱讀,討論,回答,舉手發言。其他同事評價,提高實驗技能。明確實驗目的。

復習測量凸透鏡焦距的技巧,本課請兩名中學生測量凸透鏡的焦距。 )

進行實驗

班主任提前畫好表格,引導中學生根據實驗現象和數據思考得到的推論,是否否定猜測和假設,進一步思考和總結凸透鏡成像規律,并讓中學生以書面或口頭方式表達意見。

(分成四人一組進行實驗、觀察、記錄,思考推測是否正確。實驗、記錄、思考、回答。)

分析論證

(第 2 課)

(討論思考表明,凸透鏡成像的大小與物距或物距與像距的關系有直接關系。進一步綜合分析歸納:

當u>2f時,成為倒置縮小的實驗圖像;

當

當你

形成虛像時,物距變小,像距變大,像變大。 )

概括

請中學生總結本節課的收獲,班主任還用Flash動畫展示了凸透鏡成像的規律。

(從知識、方法、感受上總結,看動畫進一步了解凸透鏡成像規律。)

教學反思

本課的教學活動給中學生一個全新的體驗。 中學生活動生動活潑,但一定要注意實現本節課的教學目標。 分析論證能力使中學生從感性認識向理性認識跨越。 讓中學生在不斷發現和提出問題的過程中親身體驗逐步建立和升華,促進對凸透鏡成像規律的認識。 因此,通過實驗探索,得出凸透鏡成像規律的特點,使中學生進一步了解照相機和投影儀以及放大鏡的原理。 凸透鏡成像法則案例2

一、教學目標

1、了解物距和像距的概念,掌握凸透鏡成像規律。

2.通過探索凸透鏡成像規律的過程,提高科學探究能力。

3、提高戰勝困難的信心和決心,產生積極與他人合作、交流的精神。

2、教學難點

重點:凸透鏡成像定律。

難點:探索凸透鏡成像規律的過程。

三、教學過程

鏈接一:新課導出

多媒體展示圖片:照相機、投影儀、放大鏡,問中學生:它們在結構上有什么共同點? (他們都有凸透鏡。)

班主任指導:都是凸透鏡,為什么我們看到的像不一樣? 凸透鏡成像有哪些規律? 引出話題“凸透鏡成像定律”。

第二節:新課教學

多媒體顯示:攝像頭和投影儀成像的特點及物體到鏡頭的距離,提出問題:攝像頭和投影儀的成像有什么區別? ;物體離投影鏡頭更近,成為放大的虛像。)

班主任講解:物體到凸透鏡的距離就是物距,像到凸透鏡的距離就是像距。

提出問題:凸透鏡成像的倒置、大小、虛實與哪些因素有關?

猜測假設:中學生大膽推測,有的認為可能與物距有關,有的認為與凸透鏡的焦距有關。

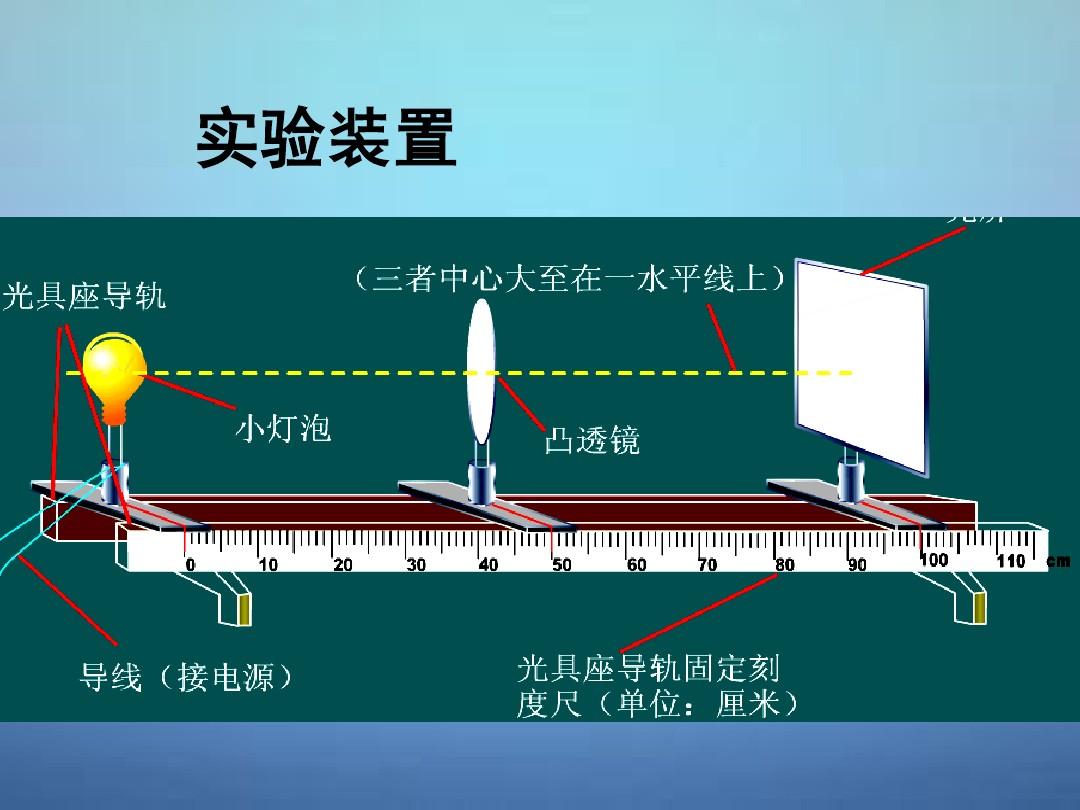

擬定方案設計實驗:展示實驗設備(蠟燭、凸透鏡、白卡紙、光具座),介紹光具座的作用:蠟燭、凸透鏡、光幕的位置和高度可以調節,物體可以檢測距離和圖像距離。

提問:根據這種實驗設備,如何設計具體的實驗步驟和實驗記錄形式?

提醒中學生,因為凸透鏡對光線的偏轉程度與透鏡的焦距有關,所以在研究物距的變化時,重點關注物距等于、大于時的成像情況或大于一個焦距和兩個焦距。 之后,將組織中學生進行小組討論。 主任對討論結果進行反饋,班主任將實驗記錄表和具體實驗步驟總結展示在多媒體上:

① 每組選擇不同焦距的凸透鏡,記錄焦距,然后組裝實驗設備,使蠟燭火焰中心、凸透鏡光學中心和光屏中心在同一位置高度。

②將蠟燭火焰從遠到近接在凸透鏡上,調整光屏到凸透鏡的距離,直到光屏上出現清晰完整的圖像,觀察圖像大小的變化規律,測量幾個分組,記錄。

實驗取證:中學生組裝實驗器材,進行實驗。 班主任對組裝操作有困難的朋友進行檢查指導、教學幫助。

分析示范:引導中學生根據實驗數據總結實驗規律,讓小組代表將本組得到的成像規律寫在黑板上。

第三步:鞏固提升

問:虛像和實像的分界點、放大和縮小的分界點、直立和倒立的分界點是什么? 并減少截止點。)

第 4 節:總結作業

小結:凸透鏡成像的規律可以用順口溜來背:焦距加倍分虛實,焦距加倍分大小。 (形成虛像時)物體的近像變大,遠像變小。

作業:想著用相機拍照,發現膠片上的影像有點小。 想把圖片變大怎么辦?

4.黑板設計

凸透鏡成像法則案例3

【學習目標】

了解凸透鏡的成像特性與光源位置的關系。 通過探究活動,體驗科學探究的全過程,學會從現象中歸納規律的技巧。 培養中學生參與觀察和實驗的興趣。

【主要難度】

了解凸透鏡成像規律,使中學生對科學探究的技能有初步的認識。

【學習過程】

一、實驗介紹

演示本書中的實驗,鼓勵和引導中學生根據實驗現象提出問題。

中學生看這本書認識物距和像距

引導中學生推測影響凸透鏡成像特性的因素

2.實驗研究

幫助中學生了解和組裝實驗臺上的設備,分析實驗步驟和處理實驗數據,班主任給予指導。

實驗

多重影像焦距的本質

f/cm物距

u/cmu 和 f

關系圖像距離

v/cmv 和 f

關系

1 倒置縮小虛像

2 倒置等大虛像

3 倒置放大虛像

說明:當光屏上沒有任何圖像連接時,將光屏拿開,通過鏡頭看蠟燭,完成下表。

實驗

多重影像焦距的本質

f/cm物距

u/cmu 和 f

關系圖像距離

v/cmv 和 f

關系

4 直立放大實像未填充

三、分析與鑒定

當物體遠離焦距時,形成上下顛倒的等尺寸圖像; 當物體遠離焦距時,形成上下顛倒的放大圖像; 當物體遠離焦距時,形成直立放大的圖像;

四、評價交流

中學生閱讀本書并討論書中的相關問題,特別鼓勵中學生討論自己在實驗中遇到的問題

五、典型事例

例1 在“觀察凸透鏡成象”實驗中,保持凸透鏡位置不變,將蠟燭火焰依次放在a、b、c、d、e點,如圖,同時調整光幕的位置,所以:

1) 把蠟燭的火焰放在點上,畫面上的圖像會最小;

2)將蠟燭火焰放在原地,屏幕上的圖像最大;

3) 將蠟燭火焰放在原地,屏幕上不出現蠟燭火焰圖像。

凸透鏡成像法則案例4

本節內容是本章的核心內容。 以中學生學習第二節“生活中的鏡頭”為基礎,對日常生活中常用的鏡頭及其成像條件有了豐富而具體的感性認識。 以探究的方式研究本節的內容。 本節的主要內容是讓中學生通過科學探究活動,找出凸透鏡成像的規律,讓中學生全程自主探索凸透鏡成像的規律圖,體驗科學探究的全過程。 能體驗科學探究的過程和技巧。 新教材著重探討凸透鏡成像與物距的關系,安排了中學生“提出問題、猜測、設計實驗、進行實驗、分析推理”等教學過程,使中學生能夠經歷形成興趣、發現問題、激發矛盾、進一步解決問題的過程。 很好地體現了新教材讓中學生在體驗知識的產生和發展過程中主動獲取知識的精神。 為增加中學生對凸透鏡成像規律的理解難度,本次重印的新教材在“生活中的鏡頭”中又增加了一個難點——虛實影像。 與第一版相比,本教學明確提出實驗時物體與凸透鏡的距離為:u>2f,f

●〇教學方法分析

這堂課是小學生第一次探索數學學習過程中的全過程。 本課程需要兩個課時(每節課 40 分鐘)。 第一節課重點培養中學生的猜想和設計實驗能力。 有的時候不會猜,有的時候猜也和提的問題無關,所以教學中關鍵是要引導中學生如何猜,創設合理的猜猜情境,而是要引導中學生知道猜測是有原因的,他們不能胡亂猜測。 設計實驗是探究的重要組成部分,因此我們要引導中學生設計實驗,讓中學生明白實驗研究什么,如何進行研究,實驗中應該觀察、測量、記錄什么? 第二課重點培養中學生對實驗數據進行分析論證的能力。 班主任指導中學生分析表格數據進行簡單比較,分析其異同,讓中學生進行簡單的因果推理。 將自己的觀點以書面形式或口頭形式敘述出來,最后由班主任進行總結。 這讓中學生體驗從化學現象和實驗中總結科學規律的過程,培養處理信息的能力和分析歸納能力,從而提高中學生的科學素養。

●〇教學目標

↘知識與技能

①了解凸透鏡成像規律。

②了解放大、縮小虛像的條件和凸透鏡虛像。

↘流程與技能

① 能在探究活動中初步掌握提問的能力。

②通過探索凸透鏡成像規律的過程,體驗科學探究的主要過程和技巧。

③ 學習從化學現象中總結科學規律的能力。 學習從化學現象中總結科學規律的技巧。

↘情緒心態與價值觀

①愿意參加觀察、實驗、生產等科學實踐。

②通過探究活動,激發中學生的學習興趣,培養中學生對科學的好奇心,樂于在日常生活中探索自然現象和數學原理,敢于在日常生活中探索數學規律。

●〇教學重點難點

重點

①認識和認識凸透鏡的成像規律。

② 組織、指導中學生完成探索凸透鏡成像規律的實驗。

困難

① 指導中學生在探究過程中建立實驗與化學模型之間的必然聯系。

②組織、指導中學生完成探索凸透鏡規律的實驗。

●〇教學過程

■教學過程■教師活動■學生活動■設計意圖

新類導出

(第 1 課)

(3分鐘) 根據上節課生活中的鏡頭,提出了使用哪些光學器件進行成像以及成像的區別的問題,然后將凸透鏡成像的區別引入新課。 回憶生活中的鏡頭成像情況,回答問題,形成對凸透鏡規律的看法,探索的興趣因此油然而生。 創設問題情境,從生活走向化學,使中學生對凸透鏡成像規律的科學研究產生興趣。

新教案

問一個問題

猜測

設計實驗

進行實驗

分析論證

(第 2 課)

照相機、投影儀、放大鏡都有凸透鏡,只是大小、倒置、虛實有區別。 通過引導中學生從凸透鏡成像的差異出發,提出凸透鏡成像的大小、倒置與物距之間的關系。

繼續觀察投影儀、照相機、放大鏡圖像的同相點和不同點,引導中學生分析圖像的大小、倒置、真實性,對物距之間的關系做出推測和假設或像距,同時寫在黑板上。

指導中學生檢驗猜想是否正確需要實驗,提出實驗是探索化學知識最基本的途徑。

給定設備,讓中學生根據推測設計實驗方法,并說出設備在其中的作用。

指導中學生閱讀教材P66,明確實驗中要觀察什么、測量什么和記錄數據,以及實驗的主要步驟和過程。

示范:根據中學生實驗方法,補充講解實驗操作步驟及注意事項,如:蠟燭、凸透鏡、光幕的放置。

據推測,在實驗中,先改變物距,從大到小進行了幾次實驗。

并提醒中學生如何觀察圖像; 如何記錄物距和像距; 注重分工合作。

班主任進行檢查,指導中學生的探究過程,對中學生探究過程中出現的問題及時進行指導,鼓勵最先完成實驗的中學生填寫數據黑板。 (參見附錄)

班主任提前畫好表格,引導中學生根據實驗現象和數據思考得到的推論,是否否定猜測和假設,進一步思考和總結凸透鏡成像規律,并讓中學生以書面或口頭方式表達意見。

中學生觀察投影儀、照相機和放大鏡的成像情況,然后提問。

中學生討論、觀察投影儀、照相機和放大鏡的成像情況,進行猜測和假設。

中學生讀、討論、答、舉手發言。 其他同事評估和提高實驗技能。 明確實驗目的。

復習測量凸透鏡焦距的技巧,本課請兩名中學生測量凸透鏡的焦距。

分成四人一組進行實驗、觀察和記錄,思考推測是否正確。

實驗、記錄、思考、回答。

經過討論和思考,得出結論:凸透鏡成像的大小與物距或物距與像距的關系有關。 進一步綜合分析歸納:

當u>2f時,成為倒置縮小的實驗圖像;

當

當u成為虛像時,物距變小,像距變大,像變大。

創設問題情境,培養中學生從生活現象中發現問題、提出問題的能力。

中學生的猜測有很多種,有的是正確的,有的是錯誤的,但都需要得到肯定和鼓勵。 班主任可以創設適當的猜猜情境,引導中學生猜猜,并說明猜猜的原因。

培養中學生的科學能力和科學精神。

培養溝通合作精神,制定計劃的能力,創造、表達、評價的能力,勇于發表意見。

班主任指導動手能力強的中學生演示實驗過程,使全體中學生了解實驗的目的和方法,加強對物距和像距概念的理解,然后突破困難。 發揮班主任帶頭作用。

培養動手能力、觀察能力、科學探究精神、實事求是的科學心態、溝通合作精神和創新意識。 鼓勵中學生的自我表現感和成功感。

啟發中學生從實驗數據中找出規律。 數據很多,要加強引導。 我自己總結了凸透鏡成像的規律,加深了對知識的認識和理解,突破了難關,培養了分析歸納能力。

歸納總結 請中學生總結本節課的收獲,班主任還用Flash動畫展示了凸透鏡成像的規律。

總結知識、方法、感受,觀看動畫進一步了解凸透鏡成像規律。 重點總結凸透鏡成像規律和科學探究方法,使知識和技能系統化。 借助Flash動畫,提高了中學生的學習興趣,同時突出了新技術在教學中的應用。

●〇教學反思

本課的教學活動給中學生一個全新的體驗。 中學生活動生動活潑,但一定要注意實現本節課的教學目標。 分析論證能力使中學生獲得了從感性認識到理性認識的飛躍。 讓中學生在不斷發現和提出問題的過程中親身體驗逐步建立和升華,促進對凸透鏡成像規律的認識。 因此,通過實驗探索,得出凸透鏡成像規律的特點,使中學生進一步了解照相機和投影儀以及放大鏡的原理。

【凸透鏡成像定律】相關文章:

探索凸透鏡成像規律試用講座11-04

凸透鏡成像公式及解釋10-12

探索凸透鏡成像規律試講3篇11-04

凸透鏡講義11-05

大課主題找規律學案例反思03-30

內經命理11-23

規律的反義詞有哪些 10-12

圖文覆蓋規律試講11-02

內經生命規律11-08

試講稿11-02