《從夸克到宇宙:理論化學(xué)的世界》

2017年10月3日,美國諾貝爾委員會(huì)將2017年度諾貝爾化學(xué)學(xué)獎(jiǎng)授予3位德國化學(xué)學(xué)家:Weis、和(圖1),以嘉獎(jiǎng)她們?yōu)長IGO(-wave)偵測(cè)器建設(shè)以及引力波偵測(cè)所做出的貢獻(xiàn)。3位得獎(jiǎng)?wù)咧?Weiss最早提出了用激光干涉儀偵測(cè)引力波并作噪音剖析,為LIGO偵測(cè)器建設(shè)和觀測(cè)到引力波訊號(hào)起到了決定性作用,BarryClark對(duì)建立LIGO作出了關(guān)鍵貢獻(xiàn),而的貢獻(xiàn)則在于引力波偵測(cè)和LIGO的理論方面。

圖12017年度諾貝爾化學(xué)學(xué)得獎(jiǎng)?wù)撸◤淖笾劣曳謩e為

Weiss、和)

12017年度諾貝爾化學(xué)學(xué)獎(jiǎng)獲得者

Weiss,德國化學(xué)學(xué)家,1932年9月29日出生于美國柏林,分別于1955年和1962年獲得麻省理工學(xué)院學(xué)士和博士學(xué)位。1960—1962年任教于塔夫茲大學(xué),1962—1964年在普林斯頓大學(xué)從事博士后研究,1964年加入麻省理工學(xué)院,并于1973—2001年擔(dān)任麻省理工學(xué)院教授,目前為美國麻省理工學(xué)院榮譽(yù)院士。Weiss仍然旨在于引力化學(xué)和天體化學(xué)的研究,曾任宇宙背景偵測(cè)(-,COBE)科學(xué)偵測(cè)團(tuán)隊(duì)主席。他發(fā)明了引力波偵測(cè)中的核心技術(shù)———激光干涉檢測(cè)技術(shù),對(duì)LIGO的設(shè)計(jì)、建造和項(xiàng)目立項(xiàng)起到關(guān)鍵作用。

,德國化學(xué)學(xué)家,1936年1月27日出生于美國內(nèi)布拉斯加州,1957年獲得物理學(xué)學(xué)士學(xué)位,1962年于加州大學(xué)伯克利分校獲博士學(xué)位,1963年加入加州理工學(xué)院,成為粒子物理國家實(shí)驗(yàn)室一員。此外他還于2005—2013年擔(dān)任國際線性加速器總體設(shè)計(jì)的主任。目前任職于美國加州理工學(xué)院。1994年成為LIGO合作組的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,并領(lǐng)導(dǎo)了LIGO項(xiàng)目得到國家自然科學(xué)基金捐助,1997年成為實(shí)驗(yàn)室處長。他還領(lǐng)導(dǎo)了和兩個(gè)引力波天文臺(tái)的建設(shè),以及完善了LIGO國際科學(xué)合作,最終使引力波偵測(cè)成為可能。

,德國化學(xué)學(xué)家,1940年6月1日出生于法國緬因州,1962年于加州理工學(xué)院獲學(xué)士學(xué)位,1965年于耶魯學(xué)院獲博士學(xué)位,1967年回到加州理工學(xué)院任副教授,1970年晉升為理論化學(xué)院士,成為加洲理工大學(xué)最年青的院士之一,目前任職于美國加州理工學(xué)院。主要研究相對(duì)論性天體物理和引力數(shù)學(xué)學(xué),是LIGO項(xiàng)目立項(xiàng)的主要領(lǐng)導(dǎo)者之一。他發(fā)展了從數(shù)據(jù)中甄別和發(fā)覺引力波訊號(hào)的剖析技術(shù),為LIGO得以發(fā)覺引力波和確定波源的數(shù)學(xué)特點(diǎn)奠定關(guān)鍵的理論基礎(chǔ)。

2引力波

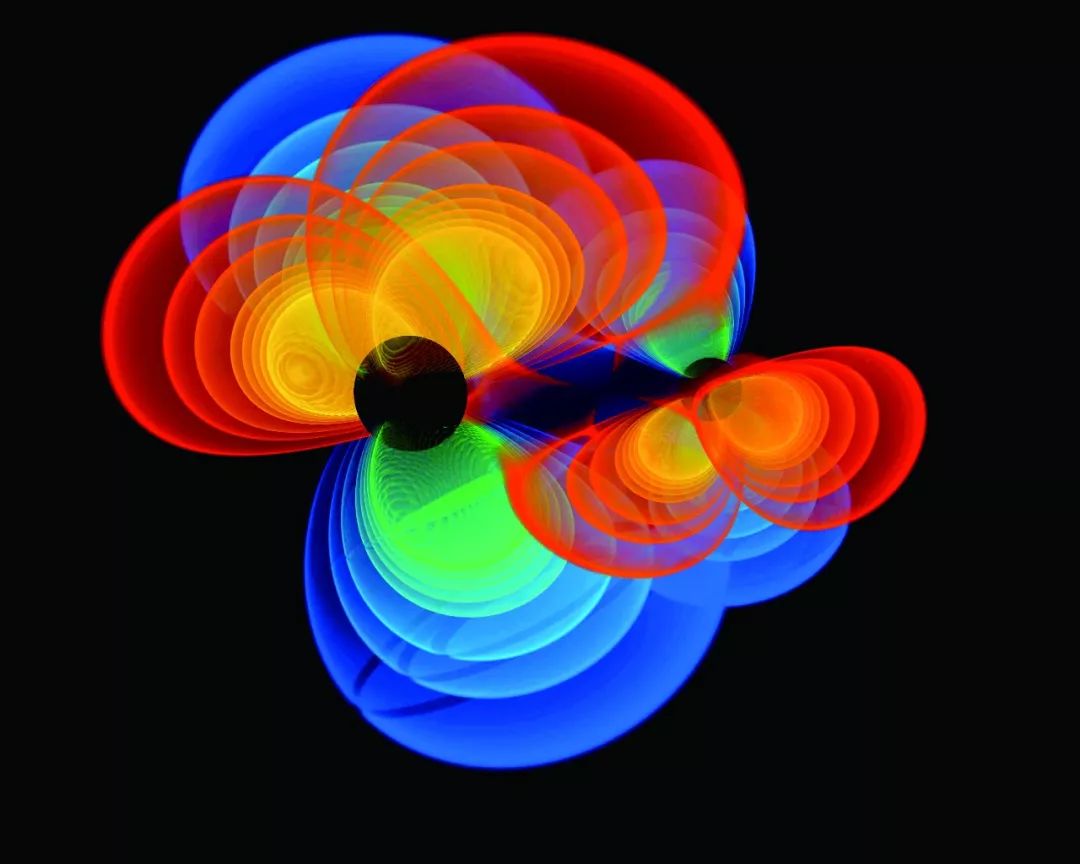

引力波是時(shí)空曲率像波一樣以光速在時(shí)空中傳播。1916年愛因斯坦基于他所提出的廣義相對(duì)論預(yù)言引力波的存在。宇宙中一類典型的引力波波源是兩個(gè)互相環(huán)繞的致密天體。天體的質(zhì)量越大,它們的寬度越小,這么引力越強(qiáng)。同樣地,越致密的兩個(gè)天體互相環(huán)繞對(duì)方的時(shí)侯越可以以更短的距離緊靠對(duì)方,因而形成更強(qiáng)的引力波。

1974年,英國科學(xué)家Hulse和用引力波引起能量耗損的機(jī)理來解釋所發(fā)覺脈沖雙星的軌道在不斷增大,間接觀測(cè)到了引力波,因而獲得了1993年度諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。自愛因斯坦提出引力波后,歷經(jīng)百年的不懈努力,LIGO總算于2015年9月14日首次探測(cè)到距離地球約13億光年的2個(gè)質(zhì)量分別約為36和29倍太陽質(zhì)量黑洞并合形成的引力波,但是引力波攜帶走約3倍太陽質(zhì)量的能量。這是人類首次否認(rèn)存在星體級(jí)雙黑洞系統(tǒng),也是人類首次直接偵測(cè)到引力波。隨即LIGO又偵測(cè)到另外兩次黑洞并合形成引力波風(fēng)波。非常是,2017年8月17日,LIGO和坐落亞洲的Virgo聯(lián)合觀測(cè)到兩個(gè)中子星并合形成的引力波風(fēng)波,這是人類第5次直接偵測(cè)到引力波,這一風(fēng)波同時(shí)被好多其他天文觀測(cè)檢測(cè)到并合形成的光學(xué)對(duì)應(yīng)體。

3用激光干涉儀偵測(cè)微弱的引力波訊號(hào)

激光干涉引力波天文臺(tái)(LIGO)項(xiàng)目在20世紀(jì)80年代由麻省理工大學(xué)和加洲理工大學(xué)共同提出,得到日本國家科學(xué)基金會(huì)(NSF)的資金支持,開展LIGO的可行性研究。1994年,LIGO獲得NSF的3.95億美元的長期資助,開始天文臺(tái)建設(shè),先后在華盛頓的漢福德()和路易斯安那的利文斯頓()建造3臺(tái)臂長千米級(jí)別的干涉儀(即第一代陸基激光干涉引力波偵測(cè)器)。到2002年,LIGO開始進(jìn)行引力波的搜索。隨著激光偵測(cè)技術(shù)的不斷發(fā)展,2014年LIGO開始全面升級(jí),升級(jí)后的激光干涉引力波天文臺(tái)被命名為(即第二代陸基激光干涉引力波偵測(cè)器)。

2016年2月11日,英國國家科學(xué)基金會(huì)和亞洲引力天文臺(tái)即將宣布,升級(jí)后的激光干涉引力波天文臺(tái)于2015年9月14日第一次直接觀測(cè)到了引力波(該風(fēng)波被命名為),驗(yàn)證了廣義相對(duì)論在100年前引力波的預(yù)言。LIGO由2個(gè)相距的獨(dú)立激光干涉儀組成,一個(gè)坐落漢福德(臂長4km),另一個(gè)坐落利文斯頓(臂長4km)。2016年2月17日,LIGO-India項(xiàng)目得到批準(zhǔn),該項(xiàng)目計(jì)劃將漢福德的臂長2km的偵測(cè)器遷往美國,在美國構(gòu)建一個(gè)新的引力波偵測(cè)器,有助于確切定位引力波波源的方向。

用激光干涉儀偵測(cè)引力波的原理十分簡(jiǎn)單,每位干涉儀由L型的2個(gè)臂組成,當(dāng)引力波經(jīng)過時(shí),2個(gè)臂長差隨時(shí)間發(fā)生細(xì)微變化,該細(xì)微變化反映在激光干涉白色上。如圖2所示,分光鏡(beam-)將入射光分成相互垂直的兩束,分別沿干涉儀的2個(gè)臂傳播,被臂端的反射鏡反射后,再回到分光鏡,步入光電偵測(cè)器()。當(dāng)干涉儀手臂相等時(shí),輸出是相消干涉;當(dāng)干涉儀的2個(gè)臂長差隨引力波的周期和硬度變化時(shí),激光束的位相也將遭到相應(yīng)調(diào)制。

但因?yàn)橐Σㄓ嵦?hào)十分微弱,實(shí)際的引力波偵測(cè)要求復(fù)雜和精密的光學(xué)技術(shù),因而經(jīng)歷了百余年科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,才得以直接偵測(cè)到。諸如,升級(jí)后的LIGO觀測(cè)到的引力波風(fēng)波,應(yīng)變()大小為10-21,對(duì)于臂長為4km的干涉儀,導(dǎo)致的臂長差為10-18m,相當(dāng)于原子核半徑的萬分之一。采用了FP(Fbry-Perot)腔技術(shù),干涉儀的每位臂用FP腔取代,光束在腔內(nèi)被折疊了好多個(gè)來回,相當(dāng)于降低了臂長,實(shí)現(xiàn)相位差的積累,因而降低引力波訊號(hào)的偵測(cè)靈敏度。另外,采用了相位鎖定偵測(cè)技術(shù),除去激光硬度波動(dòng)噪音。引力波的可偵測(cè)靈敏度與激光的功率成反比,但功率的降低又導(dǎo)致光學(xué)器件熱形變、熱透鏡效應(yīng)、模式畸變等不穩(wěn)定性,非常是幅射壓力噪音。

圖2激光干涉引力波偵測(cè)器示意

目前對(duì)干涉儀的噪音主要來自地面震動(dòng)噪音、熱噪音和量子噪音。前二者來自背景干擾,可以采用有效辦法防止和補(bǔ)償;而量子噪音是由量子漲落帶來的不確定性。當(dāng)干涉儀手臂相等時(shí),輸出相消干涉。但量子效應(yīng)實(shí)際的光場(chǎng)并不為0,而是存在一個(gè)微小的量子漲落。當(dāng)引力波經(jīng)過時(shí),這個(gè)微小的漲落會(huì)干擾引力波訊號(hào)的偵測(cè)。在高頻段主要來自光場(chǎng)的相位漲落(稱為散粒噪音),在低頻段主要來自光場(chǎng)的振幅漲落作用在穿衣鏡上的隨機(jī)幅射壓力(幅射壓力噪音)。因?yàn)槲磥硪Σǜ缮鎯x的噪音將完全由量子噪音主導(dǎo),因而趕超標(biāo)準(zhǔn)量子極限是提升未來所有陸基引力波偵測(cè)器靈敏度的最重要的問題。研究表明光壓縮態(tài)技術(shù),可數(shù)目級(jí)地提升干涉儀的可偵測(cè)靈敏度。

4從噪音中提取微弱的引力波訊號(hào)

引力波數(shù)據(jù)剖析是從觀測(cè)數(shù)據(jù)中找尋引力波訊號(hào)。引力波偵測(cè)器測(cè)到的應(yīng)變強(qiáng)度為10-19(圖3是在漢福德和利文斯頓上觀測(cè)到的包含引力波訊號(hào)的數(shù)據(jù)片斷),而在偵測(cè)器可觀測(cè)頻度范圍內(nèi)典型的雙黑洞并合形成的引力波訊號(hào)為10-21,也就是說,在頻域上噪音完全吞沒了訊號(hào)。基于儀器噪音的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)和數(shù)值相對(duì)論的理論建模,通過匹配混頻技術(shù)可以把埋在噪音下的引力波訊號(hào)挖下來。匹配混頻方式首先收集一段頻域數(shù)據(jù),之后通過傅里葉變換將訊號(hào)轉(zhuǎn)換到時(shí)域,在時(shí)域數(shù)據(jù)中尋找引力波訊號(hào)。可以說,人類首次引力波偵測(cè)是實(shí)驗(yàn)技術(shù)進(jìn)步和理論研究突破結(jié)合的產(chǎn)物。

圖3漢福德(H1)和利文斯頓(L1)的觀測(cè)數(shù)據(jù)

從各個(gè)引力波偵測(cè)器傳送過來的數(shù)據(jù),在進(jìn)行匹配混頻之前,首先要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理。不僅干涉數(shù)據(jù),同時(shí)也記錄了全球定位系統(tǒng)(GPS)時(shí)間、探測(cè)器的狀態(tài)信息和環(huán)境條件,如氣溫、氣壓、地震、聲響、電場(chǎng)、磁場(chǎng)等,多達(dá)幾百個(gè)數(shù)據(jù)通道。預(yù)處理主要依據(jù)記錄的輔助數(shù)據(jù)標(biāo)示出因?yàn)閮x器等誘因不可使用的干涉數(shù)據(jù),得到片斷的科學(xué)數(shù)據(jù)。匹配檢波就是要從這種科學(xué)數(shù)據(jù)中發(fā)覺隱藏的引力波訊號(hào),之后按照多個(gè)偵測(cè)儀的結(jié)果對(duì)引力波的方位進(jìn)行定位。

快速辨識(shí)引力波訊號(hào)具有極其重要的科學(xué)意義,只有快速辨識(shí)才可以向電磁望遠(yuǎn)鏡發(fā)出預(yù)警,及時(shí)偵測(cè)致密雙星并合風(fēng)波形成的電磁訊號(hào),因而對(duì)于全面了解引力波源所發(fā)生的天體化學(xué)過程。因而,數(shù)據(jù)剖析面臨2方面的挑戰(zhàn):1)提升發(fā)覺引力波訊號(hào)的確切度,既不能漏掉引力波訊號(hào),也不能把噪音誤報(bào)為訊號(hào)。2)提升發(fā)覺引力波訊號(hào)的速率,必須在雙星合并時(shí)甚至在雙星合并之前給出可靠的引力波訊號(hào)警示與精確的引力波方位,因而為同時(shí)觀測(cè)電磁對(duì)應(yīng)體在時(shí)間上提供保證。目前有好多不同的實(shí)時(shí)在線數(shù)據(jù)處理流水線來處理引力波數(shù)據(jù),如SPIR(-)流水線、CWB()流水線、PyCBC和流水線。SPIR流水線是一種運(yùn)用無限沖擊響應(yīng)技術(shù)的時(shí)域引力波搜索方法,CWB流水線是同時(shí)對(duì)多個(gè)觀測(cè)站的數(shù)據(jù)進(jìn)行小波剖析,之后對(duì)得到的小波系數(shù)進(jìn)行降維來發(fā)覺引力波訊號(hào)。

匹配混頻剖析依賴于引力波波形庫。基于數(shù)值相對(duì)論所構(gòu)建上去的有效單體數(shù)值相對(duì)論模型在的數(shù)據(jù)處理中已發(fā)揮了巨大的威力。數(shù)值相對(duì)論就是在計(jì)算機(jī)上數(shù)值求解引力波源對(duì)應(yīng)愛因斯坦等式。在數(shù)值相對(duì)論發(fā)展的初期,數(shù)值相對(duì)論學(xué)家在很長時(shí)間里被穩(wěn)定性問題困惑。估算不穩(wěn)定表現(xiàn)為在估算過程中微小偏差迅速指數(shù)地降低,造成程序中非數(shù)的發(fā)生。直至2005年,-us宣布數(shù)值相對(duì)論的穩(wěn)定性問題被成功突破,并給出雙黑洞整個(gè)并合過程的數(shù)值估算。以后,數(shù)值相對(duì)論學(xué)家們把關(guān)注的重心轉(zhuǎn)移到雙黑洞波源引力波數(shù)值估算的確切性和估算效率問題上。

5中國科學(xué)家的相關(guān)研究

2009年LIGO科學(xué)合作組織(LSC)接受北大學(xué)院為中國內(nèi)地惟一成員。復(fù)旦學(xué)院LSC研究團(tuán)隊(duì)由復(fù)旦學(xué)院信息技術(shù)研究院研究員、LSC理事會(huì)成員曹軍威負(fù)責(zé),研究團(tuán)隊(duì)還包括復(fù)旦學(xué)院計(jì)算機(jī)系副院長都志輝和王小鴿等成員。研究團(tuán)隊(duì)注重采用先進(jìn)估算技術(shù)提升引力波數(shù)據(jù)剖析的速率和效率,參與了LSC引力波暴和數(shù)據(jù)剖析軟件等工作組相關(guān)研究。復(fù)旦學(xué)院研究團(tuán)隊(duì)主要與麻省理工大學(xué)、加州理工大學(xué)、西南非學(xué)院、格拉斯哥學(xué)院等LSC成員合作,在引力波實(shí)時(shí)在線數(shù)據(jù)處理和多信使天文學(xué)方面舉辦了算法設(shè)計(jì)、性能優(yōu)化與軟件開發(fā)等方面的工作,主要研究成果包括:GPU加速引力波暴數(shù)據(jù)剖析、實(shí)現(xiàn)低延后實(shí)時(shí)致密雙星并合訊號(hào)的搜救、采用機(jī)器學(xué)習(xí)方式強(qiáng)化引力波數(shù)據(jù)噪音的剖析等。復(fù)旦學(xué)院研究團(tuán)隊(duì)還研究借助虛擬化和云估算技術(shù)建立引力波數(shù)據(jù)估算基礎(chǔ)平臺(tái),開發(fā)的軟件工具為LSC成員廣泛使用。

6推論

2017度諾貝爾化學(xué)學(xué)獎(jiǎng)的得獎(jiǎng)工作首次直接觀測(cè)到了引力波(),驗(yàn)證了廣義相對(duì)論在100年前對(duì)引力波的預(yù)言,打開了人類認(rèn)識(shí)宇宙的一扇嶄新的窗口,也拉開了引力波天文學(xué)和引力波宇宙學(xué)的帷幕。

本文原載于《科技導(dǎo)報(bào)》,2017,35(23):12

本文摘編自中國科大學(xué)理論化學(xué)研究所編《從夸克到宇宙:理論化學(xué)的世界》。

從夸克到宇宙:理論化學(xué)的世界

中國科大學(xué)理論化學(xué)研究所編

上海:科學(xué)出版社,2018.05