《牛頓第一定理》教學(xué)設(shè)計(jì)

一、三維目標(biāo)

1.知識與技能

⑴體會伽利略的理想實(shí)驗(yàn)思想方式。

⑵理解牛頓第一定理的內(nèi)容及意義;理解力和運(yùn)動的關(guān)系。

⑶理解慣性的概念,曉得質(zhì)量是慣性大小的量度。

2.過程與技巧

⑴通過回顧歷史探究過程理解牛頓第一定理的產(chǎn)生過程。

⑵理解理想實(shí)驗(yàn)是科學(xué)研究的重要方式。

3.情感心態(tài)與價(jià)值觀

⑴通過運(yùn)動和力的關(guān)系的歷史探究過程,使中學(xué)生感受規(guī)律的產(chǎn)生都有一個(gè)從感性到理智、從低級到中級的形成、發(fā)展和演化的過程。

⑵通過理想斜面的教學(xué),感受理想實(shí)驗(yàn)的魅力。

二、教材剖析

牛頓運(yùn)動定理是整個(gè)熱學(xué)體系的基石,而牛頓第一定理又是這個(gè)“基石”中的“基石”,它定性地闡明了力和運(yùn)動的關(guān)系,提出慣性的概念,為定量研究力和運(yùn)動的關(guān)系拉開了帷幕。

小學(xué)教材與高中相比,主要有四方面的不同。

一是定理內(nèi)容深淺不同:小學(xué)教材表述為“一切物體在沒有遭到外力作用的時(shí)侯,總是保持靜止?fàn)顟B(tài)或勻速直線運(yùn)動狀態(tài)”;小學(xué)教材表述為“一切物體總保持勻速直線運(yùn)動狀態(tài)或靜止?fàn)顟B(tài),直至有外力促使它改變這些狀態(tài)為止”。小學(xué)教材中的敘述具有更為豐富的內(nèi)涵,它指出了力是改變物體運(yùn)動狀態(tài)的緣由,突出了第一定理的獨(dú)立性和重要意義,也為學(xué)習(xí)牛頓第二定理做了一定的鋪墊。

二是慣性的認(rèn)識層次不同:小學(xué)指出一切物體都有慣性,中學(xué)注重慣性與質(zhì)量的關(guān)系。

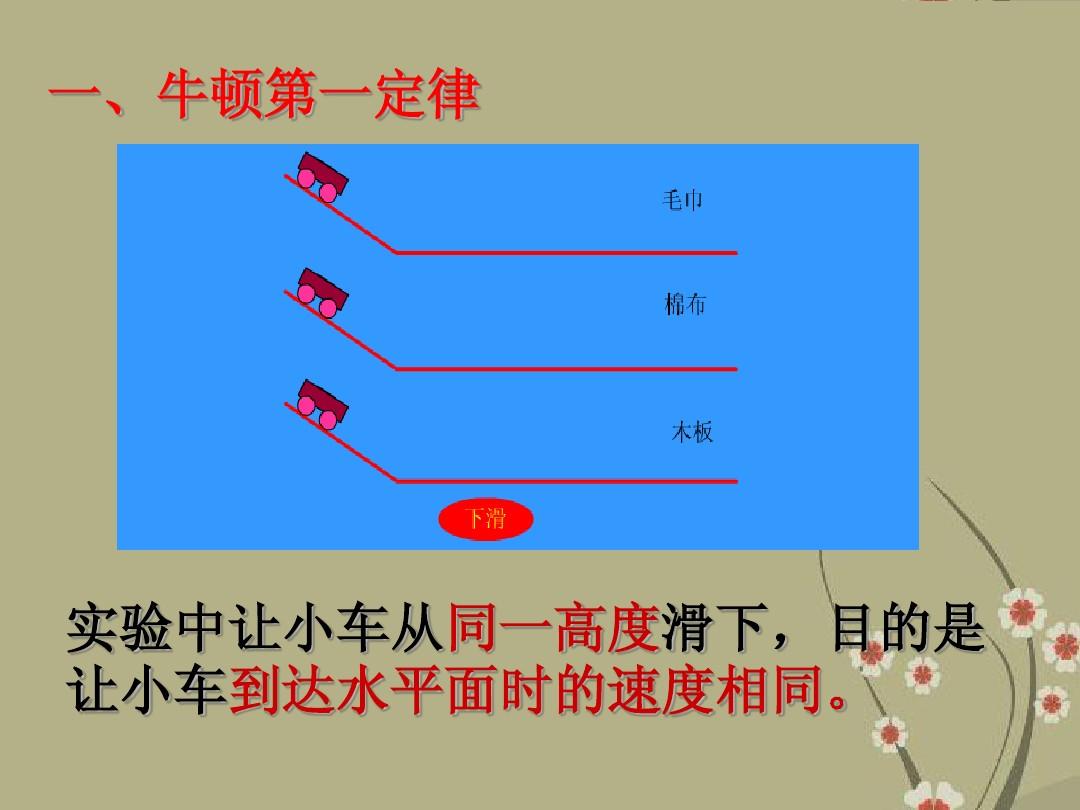

三是實(shí)驗(yàn)的設(shè)計(jì)、探究及思維深度不同:小學(xué)為斜面貨車實(shí)驗(yàn);中學(xué)為伽利略理想實(shí)驗(yàn),突出了理想實(shí)驗(yàn)這些科學(xué)方式的價(jià)值所在。

四是情感、態(tài)度、價(jià)值觀的彰顯不同:小學(xué)對牛頓第一定理構(gòu)建的歷史一語帶過,小學(xué)教材回顧了牛頓第一定理得出的整個(gè)歷史過程,讓中學(xué)生感受一個(gè)規(guī)律的獲得是一代又一代科學(xué)家們努力探求的結(jié)果,才能迸發(fā)中學(xué)生追求科學(xué),敢于創(chuàng)新的情感。

三、學(xué)情剖析

經(jīng)過小學(xué)的學(xué)習(xí),中學(xué)生初步曉得了牛頓第一定理的內(nèi)容和慣性的概念,并且對于牛頓第一定理的數(shù)學(xué)學(xué)史內(nèi)容幾乎沒有了解,雖然了解也是過分片面和自私,科學(xué)的探究過程是一代代人不斷努力的結(jié)果,中間要經(jīng)歷好多的失敗和磨難,然而這種沒有阻斷人們科學(xué)探究真知的腳步,總結(jié)前人的觀點(diǎn),不斷的迸發(fā)自己的創(chuàng)新和創(chuàng)造靈感,勇敢的付諸實(shí)踐,最終得到科學(xué)真理。這種數(shù)學(xué)學(xué)史內(nèi)容有挺好的教育價(jià)值和教育意義。

中學(xué)生對于“質(zhì)量是慣性惟一的量度”更是欠缺認(rèn)識,憑著自己的生活經(jīng)驗(yàn),覺得速率也是慣性的量度。班主任要在課堂上充分引導(dǎo),配合實(shí)驗(yàn)、結(jié)合生活例子來澄清概念。

教學(xué)實(shí)踐表明,中學(xué)生在腦子中完善正確的力和運(yùn)動關(guān)系的過程,并非一帆風(fēng)順,往往產(chǎn)生與亞里士多德相像的觀點(diǎn),且根深蒂固。處理具體的實(shí)際問題時(shí),一些直覺的錯(cuò)誤觀點(diǎn)不時(shí)冒下來,存在著嚴(yán)重的"口是心非"問題。

四、教學(xué)重難點(diǎn)

1.教學(xué)重點(diǎn):通過回顧歷史探究過程理解牛頓第一定理;慣性的理解。

2.教學(xué)難點(diǎn):力和運(yùn)動的關(guān)系;慣性和質(zhì)量的關(guān)系。

五、教研課題

數(shù)學(xué)學(xué)史在教學(xué)中的有效滲透的研究

六、教學(xué)方式

微課教學(xué)法、實(shí)驗(yàn)探究、講授法、討論法。

七、教具

自制伽利略理想實(shí)驗(yàn)教具、微課視頻、氣墊滑軌、滑塊、小車、軌道、教學(xué)講義、光電門傳感、鐵架臺、氣泵、傳感器軟件、希沃白板、手機(jī)或Pad等聯(lián)通終端。

五、教學(xué)活動和過程設(shè)計(jì)

(一)實(shí)驗(yàn)微視頻,引入課題

用手機(jī)鏈接希沃白板,用手機(jī)或Pad等聯(lián)通終端掃描講義中的二維碼,觀看課題組自制的微課視頻,即生豬肉碰撞實(shí)驗(yàn)過程,實(shí)驗(yàn)中用運(yùn)動的鴨蛋用實(shí)驗(yàn)中的問題引入新課。

【設(shè)計(jì)意圖】

通過實(shí)驗(yàn)小視頻引入新課,可以極大的調(diào)動中學(xué)生學(xué)習(xí)新知識的興趣,中學(xué)生帶著思索和興趣步入新課的學(xué)習(xí),可以極大的提高課堂的效率,但是實(shí)驗(yàn)視頻可以反復(fù)觀看,中學(xué)生們可以就實(shí)驗(yàn)視頻中提出的問題在課后進(jìn)行討論,極大的拓展和補(bǔ)充了課堂學(xué)習(xí)的不足。

(二)回顧歷史,探究定理

1.歷史觀點(diǎn)的碰撞

(1)亞里士多德和伽利略的觀點(diǎn)對比

(2)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)一:

①繩子拉車車就動,不拉不動(如圖1)

②細(xì)致觀察,手停止運(yùn)動,面包車并沒有馬上停止運(yùn)動(如圖2)

③減小磨擦,用有輪子的一面做實(shí)驗(yàn),撤掉拉力后面包車滑行得更遠(yuǎn)(如圖3)。

(3)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)二:

氣墊滑軌實(shí)驗(yàn)(如圖4),通過光電門測出滑塊在滑軌上任意兩點(diǎn)的速率,滑塊看起來做勻速,實(shí)踐還是在做減速運(yùn)動,說明現(xiàn)今科技這么發(fā)達(dá),而且難以找到一個(gè)完全沒有磨擦的環(huán)境。

【設(shè)計(jì)意圖】

通過氣墊滑軌實(shí)驗(yàn),讓中學(xué)生曉得就現(xiàn)今的科技水平都未能找到一個(gè)沒有磨擦的環(huán)境,伽利略是怎樣讓你們心服口服的相信他的觀點(diǎn)。可以挺好的過渡到伽利略的理想實(shí)驗(yàn),并有效迸發(fā)中學(xué)生進(jìn)一步探究和學(xué)習(xí)理想實(shí)驗(yàn)的興趣。

2.體驗(yàn)理想實(shí)驗(yàn)的魅力

【演示實(shí)驗(yàn)】演示伽利略擺實(shí)驗(yàn)。

①球從等低點(diǎn)釋放,經(jīng)過向上加速擺到最高點(diǎn),再向下減速擺到等低點(diǎn)。

②在中間插上鐵釘,擺球條紋過程中間擺繩被鐵釘絆到,而且小球一直才能抵達(dá)等低點(diǎn)。

③換一個(gè)位置插上鐵釘,擺球條紋過程中間擺繩被鐵釘絆到,而且小球一直才能抵達(dá)等低點(diǎn)。

【演示實(shí)驗(yàn)】演示伽利略理想實(shí)驗(yàn)。

實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目

實(shí)驗(yàn)事實(shí)

邏輯推理(無磨擦,右斜面足夠長)

右斜面固定,在軌道上墊上紅色綢帶

磨擦較大高一物理實(shí)驗(yàn)視頻大全,球能滾到的高度離等高線有一定的距離

取下繃帶,小球應(yīng)當(dāng)會滾到更高的位置才停

右斜面固定

磨擦越小,球滾得越高

球?qū)L上原來的高度

減少右夾角

球沿斜面滾得越遠(yuǎn)

球沿斜面滾得越遠(yuǎn),仍然滾到原先的高度

放平右斜面

球滾得最遠(yuǎn)

球?yàn)榱诉_(dá)到原先的高度,而且軌道是平的,球?yàn)榱诉_(dá)到原先的高度,將始終滾動下去

【設(shè)計(jì)意圖】

伽利略從伽利略擺得到啟發(fā),設(shè)計(jì)了伽利略理想實(shí)驗(yàn),

通過伽利略擺到伽利略理想實(shí)驗(yàn),層層遞進(jìn),凸顯伽利略設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)的巧妙技巧,而且挺好的還原了數(shù)學(xué)學(xué)史過程,讓中學(xué)生明白理想實(shí)驗(yàn)的科學(xué)探究過程,迸發(fā)中學(xué)生對理想實(shí)驗(yàn)的探求欲和創(chuàng)造力。伽利略擺實(shí)驗(yàn)可以為理想實(shí)驗(yàn)做個(gè)挺好的鋪墊。

通過演示和班主任的啟發(fā)引導(dǎo),體驗(yàn)理想實(shí)驗(yàn)過程和推理的魅力,讓中學(xué)生曉得通過實(shí)驗(yàn),并經(jīng)過理想化的處理,發(fā)揮理想思維的力量最終可以大大趕超科技水平的限制。伽利略理想實(shí)驗(yàn)給我們的不僅僅是一個(gè)推論,更重要的是留給我們一個(gè)有效的科學(xué)研究的方式,即實(shí)驗(yàn)加推理的科學(xué)研究方法。

3.牛頓第一定理

【PPT講義】呈現(xiàn)伽利略和笛卡爾的觀點(diǎn)和伽利略的觀點(diǎn),讓中學(xué)生進(jìn)行對比剖析,找出笛卡爾補(bǔ)充和建立了什么內(nèi)容。

【設(shè)計(jì)意圖】

通過師生共同品位牛頓第一定理,使中學(xué)生曉得牛頓第一定理的適用范圍是一切物體,而且首次提出了平衡狀態(tài),即“勻速直線運(yùn)動狀態(tài)”和“靜止?fàn)顟B(tài)”,而且解決了物體運(yùn)動的緣由是為了保持原先的運(yùn)動狀態(tài),即物體具有“慣性”,并強(qiáng)調(diào)力是改變物體運(yùn)動狀態(tài)的誘因。通過分析曉得牛頓第一定理是對伽利略和笛卡爾等科學(xué)家觀點(diǎn)的總結(jié)、歸納和提高,明晰了力和運(yùn)動的關(guān)系,但是提出了好多全新的數(shù)學(xué)概念。

(三)認(rèn)識慣性及慣性的大小

1.回顧慣性的概念

【視頻播放】人短跑、小狗跳高視頻、奇幻煙圈、汽車碰撞頓時(shí)

2.進(jìn)一步認(rèn)識慣性及慣性的大小

討論:慣性的大小由什么誘因決定?讓中學(xué)生通過列舉生活中的實(shí)例說明自己的觀點(diǎn)

【視頻播放】播放飛行員為了躲避飛彈的襲擊,在飛行過程中拋棄副油箱的視頻片斷。

【視頻播放】播放太空艙中的失重環(huán)境視頻片斷。

討論:在太空的失重環(huán)境,以一定的速率推出一個(gè)標(biāo)槍,遇到人的頭是否會痛?讓中學(xué)生辨析慣性是否更力有關(guān)。

【設(shè)計(jì)意圖】

慣性是留給中學(xué)生印象很深刻、很重要的數(shù)學(xué)概念,通過生活實(shí)例和視頻追憶了小學(xué)慣性知識,迸發(fā)了中學(xué)生學(xué)習(xí)的興趣。通過進(jìn)一步學(xué)習(xí)曉得慣性的大小反映了改變物體運(yùn)動狀態(tài)的難易程度,通過討論和辨析曉得慣性大小的惟一量度是質(zhì)量,與運(yùn)動狀態(tài)和物體受力情況是無關(guān)的。通過學(xué)習(xí)提升了對慣性的理解。

(四)總結(jié)與應(yīng)用

1、總結(jié)與歸納

回顧牛頓第一定理的科學(xué)發(fā)展史

①亞里斯多德、伽利略、笛卡爾、牛頓等幾代科學(xué)家的科學(xué)探究和弘揚(yáng)。

②科學(xué)研究方式:經(jīng)驗(yàn)得推論→實(shí)驗(yàn)+推理得推論

2、應(yīng)用與提高

假如課堂有時(shí)間剩余,讓中學(xué)生分組討論,請中學(xué)生自己應(yīng)用這堂課學(xué)過的知識來解釋課前的小實(shí)驗(yàn),靜止的豬肉為何容易破。班主任啟發(fā)引導(dǎo),并總結(jié)中學(xué)生觀點(diǎn)

假如課堂沒有時(shí)間剩余可以讓中學(xué)生課后用手機(jī)或Pad等聯(lián)通終端掃描講義中的二維碼看課題組自己制做的微課視頻,看視頻中解釋的是否和自己想的一樣。

【設(shè)計(jì)意圖】

通過總結(jié)梳理,讓中學(xué)生曉得牛頓第一定理科學(xué)發(fā)展史是一個(gè)漫長的科學(xué)探究過程,經(jīng)歷了亞里士多德、伽利略、笛卡爾和牛頓等科學(xué)家的不懈努力和探求,是一種科學(xué)的弘揚(yáng),同時(shí)牛頓第一定理的構(gòu)建過程標(biāo)志著科學(xué)研究方式的進(jìn)步和飛躍,有效的滲透了數(shù)學(xué)學(xué)史教育。

通過對課前問題的討論,掃尾呼應(yīng),挺好的做到了從數(shù)學(xué)到生活,在從生活到化學(xué)的過程,強(qiáng)化了中學(xué)生對本節(jié)課所學(xué)知識的理解和應(yīng)用能力。中學(xué)生應(yīng)用所學(xué)知識解決了課前的問題,致使中學(xué)生體驗(yàn)到的成就感,并提高了她們解決問題的能力和學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)的興趣。

六、教學(xué)設(shè)計(jì)反省

牛頓第一定理的最終得出歷經(jīng)幾代科學(xué)家的探求和發(fā)覺過程,是一堂生動的數(shù)學(xué)學(xué)史教育課,上好這堂課才能讓中學(xué)生對化學(xué)的科學(xué)本質(zhì)有全新的認(rèn)識,同時(shí)讓中學(xué)生認(rèn)識到科學(xué)推理和化學(xué)實(shí)驗(yàn)是化學(xué)學(xué)研究的重要方式,因而真正達(dá)成牛頓第一定理教學(xué)的三維目標(biāo)任務(wù)。

這堂課所設(shè)計(jì)的實(shí)驗(yàn)“氣墊滑軌實(shí)驗(yàn)”、“伽利略擺實(shí)驗(yàn)”、“伽利略理想斜面實(shí)驗(yàn)”是為了突破本節(jié)課的重點(diǎn),即牛頓第一定理的得出過程這一科學(xué)發(fā)展史,因而在教學(xué)時(shí)間分配上更多的注重于這個(gè)重點(diǎn)內(nèi)容,讓學(xué)士理解每個(gè)科學(xué)家的貢獻(xiàn),充分理解牛頓第一定理的數(shù)學(xué)學(xué)史內(nèi)容。

中學(xué)生在中學(xué)就早已接觸過慣性的內(nèi)容,所以在慣性的教學(xué)中主要發(fā)揮中學(xué)生的能動性,積極的發(fā)別自己的觀點(diǎn),在課前和課后打算了微課視頻高一物理實(shí)驗(yàn)視頻大全,掃尾呼應(yīng),讓中學(xué)生通過本節(jié)課的學(xué)習(xí),并應(yīng)用所學(xué)的知識去解決生活中的數(shù)學(xué)問題,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)生活到化學(xué),化學(xué)到生活的過程,讓中學(xué)生真正對化學(xué)學(xué)習(xí)形成興趣。