免費下載!

[!--downpath--]創新性的大氣浮力實驗設計,驗證大氣壓力的存在,是“大氣浮力”部分教學的重要組成部分,對于幫助中學生了解大氣壓力的相關知識起到了不可或缺的作用。 其實,大氣壓與我們的生活息息相關,但由于與固體和液體不同,空氣無法直接看到或直接聽到,大氣壓的存在并沒有被我們注意到。 對于剛接觸化學的中學生來說,了解大氣壓有困難或有疑問,必須有足夠的實驗。 并舉例說明。 因此,在“大氣浮力”教學中,通過演示實驗和自主學習體驗大氣浮力的存在是本課的重點,也是引導中學生感受大氣浮力存在的關鍵。 我國教材演示實驗有限,能夠演示大氣浮力的實驗較多,有的演示實驗要么實驗過程復雜、效果差、成本高、耗時長等,如馬格德堡半球模擬演示實驗。 把兩個半球放在一起,然后用氣泵把中間的空氣抽出來,需要很長時間; 由于設備老化,半球的密封性變差,球內空氣難以排出。 發球時并不需要很大的力氣將半球拉開,這不能反映大氣壓力具有很大壓力的化學事實。 因此,化學班教師有必要挖掘實驗資源,引導中學生在生活中尋找原型,用創新的教學方法進行演示,用生動、有趣、清晰、簡潔的氣壓應用實例來強化中學生的中學生學習能力。培養學生運用所學知識解決實際問題的能力,培養學生的觀察能力、動手能力和創新思維。

下面介紹幾個大氣浮力實例的創新實驗。 1張嘴的氣球 你見過氣球吹大之后嘴不收縮的情況嗎? 很多中學生不相信這是真的,當他們聽到真實情況時,都感到很困惑。 實驗設備大型啤酒瓶(如5升雪碧瓶)、氣球等。首先對啤酒瓶做一個簡單的處理(不說處理方法,同事們從下面的介紹中肯定會明白),以及然后在氣球吹好之前,將氣球的底部倒入啤酒瓶口中,這樣氣球的大部分就進入了啤酒瓶中,然后將氣球的口放在啤酒瓶口上。 用手緊緊握住啤酒瓶,現在用嘴對著啤酒瓶口吹氣,等氣球吹大后,停止吹。 一個嘴巴張開且不收縮的氣球就會出現在你的面前。 中學生們很好奇。 氣球吹起來后,必須將氣球口扎緊。 氣球在很長一段時間內不能明顯縮小。 為什么現在張開嘴時氣球不會收縮? 原來,只有啤酒瓶和大氣壓力巧妙地結合在一起發揮作用時,才會出現這種奇怪的現象。 然而,中學生們看到這一示威現象,既困惑又興奮。 這是一個內容豐富、有趣、有趣的演示實驗。 很容易產生中學生的熱情和師生之間的互動,由此形成的課堂教學的療效是不言而喻的。 更讓中學生們疑惑的是,中學生并沒有注意到老師還有其他的操控。 而且,當老師說氣球變小時,氣球真的慢慢變小了; 當老師說氣球不再變小時,氣球真的停了下來。 較小,嘴巴張開,形狀鼓脹。

為了使氣球膨脹,它必須克服橡膠皮的約束力。 因此充氣比較費力。 同樣,如果氣球被吹起來,它必須克服橡膠皮的約束力。 皮膚的約束力只能通過負壓來實現。 這么大的負壓是如何形成的呢? 你應該發現其中的奧秘。 不要直接告訴中學生這個實驗的奧秘,而是引導他們去探索,這樣有利于調動中學生的積極性和創新思維。 本演示實驗對于初一理想二氧化碳變化規律知識點的教學也有一定的輔助作用。 吹起來的氣球并沒有張著嘴,其本質是一個平衡問題。 密封在氣球和啤酒瓶之間的二氧化碳遵循波義耳馬里奧特定理:定量的二氧化碳在密閉容器中,在恒溫下,二氧化碳的浮力與體積成正比。 用波義耳馬里奧特定理就可以很容易地解釋,張開嘴的氣球為什么不會變小呢? 由于氣球實際上是張著嘴鼓起來的,而氣球腔內的二氧化碳是恒定的,大氣壓也保持恒定,假設氣球收縮,那么根據波義耳? 球與啤酒瓶之間的二氧化碳體積會增大,而溫度幾乎恒定,因此氣球周圍的氣壓會降低,因此氣球內外的壓力差會阻止氣球變大。較小,所以在這些情況下張口的氣球不會變小,除非氣球和啤酒瓶之間的二氧化碳與外界相通。 這樣適當地將小學數學延伸到小學數學,有利于滿足中學生不同層次的發展需要。

2 飛球吸壁 很多玩具都是根據化學原理設計生產的,可以呈現化學現象,凸顯化學規律。 其巧妙的設計使得造型非常精致,顏色非常鮮艷,呈現的現象非常神奇,對中學生來說非常有吸引力。 將玩具的功能拓展為教學功能,讓中學生在好奇的孩子中學習數學知識。 例如,使用壁球來演示大氣壓力的影響。 實驗器材 壁球(可在玩具市場購買)。 壁球的顏色非常吸引人,因為這些球的表面很特別,由不同顏色的小塑料吸盤組成,而且小塑料吸盤非常有彈性。 實驗方法 在講授大氣浮力和摩擦力的知識點時,吸壁球的演示實驗對中學生也很有吸引力。 有些中學生可能沒有見過這個玩具,所以先給中學生展示一下。 中學生對它比較陌生,不知道它是做什么用的。 突然扔到黑板上,它就牢牢地吸在黑板上[.TIF,Y#](如圖1); 然后向陽臺的玻璃向上扔,它會牢固地粘在玻璃上,向天花板扔,它會粘在天花板上。 只要是光滑的平面,你可以用力把它向上推,或者向平面扔去(一點沖擊速度是可以的),它們都可以被吸在垂直平面上,而在垂直平面上花費的時間為與撞擊率和飛機的平穩性有關。 更長。 學生在本次演示實驗中可以積極參與、探索和體驗。 隨后,引導中學生一起分析實驗現象的原理,中學生消化大氣浮力的知識就不難了。 讓中學生在“玩”中學習,班主任引導中學生學起來很容易。

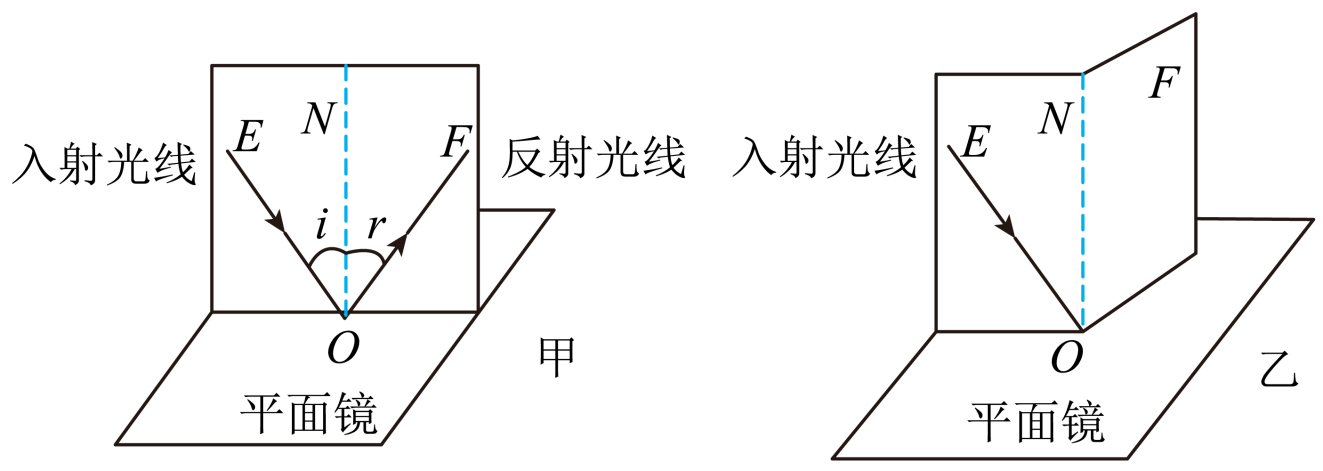

實驗現象分析:當壁球被拋到垂直平面上時,由于沖擊力,其中一個小塑料吸盤內的一部分空氣被擠出,小塑料吸盤恢復變形的彈性接下來,嘗試恢復原來的形狀,使空腔變大,這樣小塑料吸盤內部的氣壓就會降低到p1,而其外部大氣壓p0保持不變(如圖2所示),兩者的區別內外氣壓之間的作用使塑料小吸盤產生“光的反射”,這是化學課上學生活動及相應評價設計的實例,展示了“深度學習”課堂教學設計的流程。 2.1 聚焦學科本質,分析學習任務,確定深度學習的主題,確定“學習??主題”,確定中學生可以學什么,獲得深度學習的能力。 學習內容那么多,什么內容對中學生的發展最有價值,是班主任決定的。 教學設計首先要考慮的就是。 “學習主題”應該是一個有足夠深度和意義的問題。 它應該能夠與跨學科、學科體系或者中學生的課外生活建立多重聯系,從不同的角度支持中學生的發展。 只有深刻的理解才能貫穿整個單元的教學過程,從而激發中學生探索知識的興趣和學習潛力,構建中學生的經驗與知識的聯系,促進中學生學習的延續性和深度。詢問。 單元學習主題的確定,可以從課程標準和教材內容、學生分析、學科基本思維方式三個維度,重點關注單元內容所包含的關鍵學科知識和能力以及學科本質的核心內容。 在《光現象》單元中,本單元的核心內容是光的三大定律:光沿直線傳播的定律、光的反射定律、光的折射定律。 這三個定律的本質是描述光的傳播規律,因此,設定的學習主題既可以突出本單元的核心知識,又可以表明中學生能夠貫穿本單元的整個教學過程。為“追尋光的軌跡”,本課的副主題定為“探索反射光的軌跡”。

2.2根據中學生的發展情況,明確深度學習目標。 “學習目標”表達了中學生在單元主題學習后期望獲得的學習成果,包括知識、技能、策略以及情感心態和價值觀。 深度學習目標源于單元主題,指出是否符合學科性質,是否符合中學生的知識水平和思維發展階段,是否指向中學生思維的發展。習慣和實踐能力的提高,能否明確說明學生期望實際學習到什么程度。 《義務教育數學課程標準(2011年版)》中,對這部分內容的要求是“通過實驗探索和理解光的反射定理”。 結合本課內容特點,將課程標準的要求細化為具體的學習目標。 在這個過程中,分析的重要依據是中學生的現實,可以從中學生的認知角度來展開。 首先,中學生現有的認知角度,目前中學生的水平是知道光在均勻介質中沿直線傳播; 利用湍流、灰塵、滴有果汁的水氨等物質來呈現光路。 然后從中學生對知識本身的理解角度來分析,本課中學生要理解描述反射現象的各種概念,如入射光、反射光、法線、入射角、反射角等,并能夠確定反射光和入射光之間的位置關系。 然后,從中學生發展的角度來分析,通過本課的學習,中學生在后續學習折射規律時可以有一個清晰的研究思路。 在分析光現象時,他們知道需要研究光路。 理解幾何光學的關鍵是光路的分析和確定。

借助《義務教育數學課程標準(2011年版)》中的行為代詞,結合課程標準中的內容要求、學科內容特點以及中學生的實際情況,制定了本課的學習目標“ 《光的反射》詳細介紹如下,如下表2所示。 2.3 根據學習目標和關鍵問題設計深度學習活動 “深度學習活動”的設計就是要解決如何實現深度學習目標的問題。 它是一種以理解為基礎的探索性學習活動。 活動要求中學生了解知識的重組、延伸、演繹和應用,還要求中學生突出思考和理解。 因此物理大氣壓強實驗,“深度學習活動”的關鍵是圍繞解決課堂教學中的關鍵問題,通過中學生解決問題過程中策略的設計和選擇來發展思維。 為了突出中學生的思維過程,需要瞄準深度學習目標,結合教學內容和具體學習情境,提出需要解決的重點問題(活動任務),創設具體的學習任務場景、設計具體的活動方案和主要環節,讓中學生通過觀察反射現象物理大氣壓強實驗,了解入射光、入射點、法線、入射角、反射光、反射角等基本概念,并在觀察中反射現象才能強調對應的位置。[BHG3*2]理解[]經過實驗探索,中學生可以用自己的語言描述反射光與入射光的位置關系,以及反射光與入射光之間的關系。 [BHG5]獨立運算[]將根據觀測到的光的反射現象可視化光路模型; 選擇合適的工具確定反射光與入射光所確定的平面與入射面垂直; 將檢測入射角和反射角。 [BHG8]經驗[]經驗探索 通過光反射定理的過程,可以通過觀察反射光與入射光的變化,學會關注化學條件的變化與化學現象的變化之間的關系; 在研究的過程中,可以感受到對“空間-平面-半角的研究順序與方法”的需要。[HJ3mm][BG)F][HJ]思考、運算、表達。

在《光的反射》課程的教學中,核心問題是“如何確定反射光的位置?” 為了完成這一核心任務,將其分解為3個關鍵問題,并據此設計了活動場景和基礎活動。 活動方案,如表3所示。 [JZ][HT6]表3 “光的倒影”課的活動任務、情境和方案設計[BG(!][,WK10,K10,K10W]活動任務[]活動場景[]活動流程及主要場次[BHDG4*2,,,][HJ*3][SQ*2]問題一:如何直觀地呈現反射光路?[][SQ*2]活動1:交流并講述呈現光路的技巧。[][SQ *2]回顧現有經驗,提出各種解決方案;動手操作,呈現光路。[BHG11*2][SQ*2]問題2:如何記錄反射光的位置?[][SQ*2]活動二:多角度照射平面鏡,觀察入射光和反射光的特性,用兩支筆和鋼筆粘貼在平面鏡上[][SQ*2]觀察入射光和反射光的光路; 用水筆模擬光路制作模型; 嘗試在電腦上記錄光路; 中學生畫出光路圖。[][SQ*2]問題3:如何描述反射光的位置?①反射光和入射光是在同一個平面內嗎? 你的根據地是什么? ②如果是,該平面與平面鏡所在平面的位置關系是什么? ③如果改變入射光的空間位置,這些關系還能滿足嗎? ④如何簡潔地描述反射光與入射光位置的關系? ⑤反射角是否等于入射角? [][SQ*2]活動三:實驗觀察,嘗試描述反射光位置不變,保持入射點位置,進行探索活動。

活動四:班主任引導觀察,讓中學生了解引入常態概念的意義。 活動五:探索反射角和入射角之間的定量關系。 [][SQ*2]觀察反射光位置的實驗; 改變入射光的方向,再次觀察反射光的位置; 嘗試描述反射光的位置; 進一步建立和簡化描述方式,引入法線; 探究反射角與入射角之間的定量關系。[HJ3mm][BG)F][HJ] 在上述三個關鍵問題中,問題3是本課要解決的關鍵問題,對應的三個學習活動是設計的,這三個活動也是本課的核心探究活動。 從這三個活動中,逐漸得到反射定理。 活動3的目的是讓中學生觀察到入射光和反射光在同一個平面上; 只是改變入射光與鏡面的傾角,反射光的方向也會改變,但仍然在同一平面上。 活動 4 的目的是介紹正常的概念。 活動5的目的是得到反射角等于 這樣,根據這三個活動,可以總結出描述反射光位置的方式,即反射定理。 但由于空間關系的描述對于中學生來說是一個難點,因此將這個問題進一步分解,并以啟發性5題來指導。 9