我國是一個地震多發國家。 不管我們喜歡與否,我們實際上距離地震已經很近了。 幸運的是,隨著地球科學和建筑科學的發展,大多數地震已經變得“可防可控”。 然而,我們還無法提前預測地震。 無論在哪里,大地震仍然會造成巨大的破壞。 避免地震災害,不僅要依靠科學家,更要依靠你我這樣的普通人。 下面這些關于地震的“冷知識”對于普通人來說非常有用。

Q1:我們普通人遇到地震和大地震的可能性有多大?

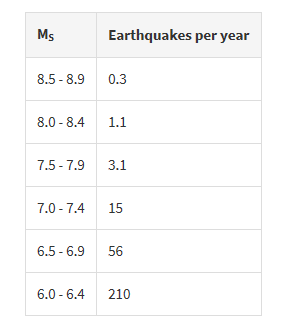

事實上,地震并不是一種罕見的自然現象。 據歷年統計,全球每年平均發生地震儀可記錄的地震約50萬次(換算成平均每天近1500次地震)。 當然,只有不到20%的人有震感; 強震(M6.0以上)的頻率更低,每年約300次,而且很多發生在遠離陸地的地方。 海域、無人區等地方。 即使算上一些中強淺源地震,每年能造成不同程度破壞的地震也不過百余次左右。 然而,這些毀滅性地震的影響不容低估。

全球每年平均發生6.0級以上強震的次數(左欄為震級范圍)(右欄)。 來自美國地質勘探局

Q2:地震可以預測嗎? 如果無法預測,為何能夠預警?

首先,很明顯,人類目前還沒有能力準確預測特定時間、地點和震級的地震。 所謂看地震云預測地震沒有科學依據,也不可信。 地震緊急預警的基本原則就是六個字:與地震波賽跑。

目前,我國、日本、墨西哥等地震多發國家都建立了緊急地震預警系統。 該系統的工作原理是:地震發生后,系統檢測到地震波(P波),立即利用計算機對地震波進行分析,推導出地震的震中、震級、地震類型等地震因素。 ,快速計算出可能對各地造成多大的地震波(S波)(即地震烈度),然后立即計算出可能發生的較大地震,對有震感的地區發出緊急地震警報。 這有多快? 日本目前可以探測到地震波,并在3秒后發出警報。

地震緊急預警的特點是在大地震發生時,可以對遠離震中的地區發出預警。 雖然還沒有晃動,但很快就會發生劇烈晃動; 圖中出現0,表示為震中附近區域。 緊急地震警報基本上趕不上強烈震動。 地震預警不可能比劇烈震動更早發生。 這是因為地震波探測站都在地面上。 對于發生在陸地上的地震,當檢測到地震波的那一刻,就意味著地震波已經到達震中面,該地區已經發生了劇烈的晃動。 這次地震預警正在與地震波賽跑。 現在大多數地震預警都在與 S 波賽跑。 這是因為雖然 S 波更具破壞性(如上所述),但它們比 P 波慢。 不過,速度雖然慢,但S波的傳播速度仍然高達每秒4公里,這意味著地震發生后每一秒都有更多的地方開始劇烈晃動; 地震預警越早,更多地區的人們就有更多時間疏散。

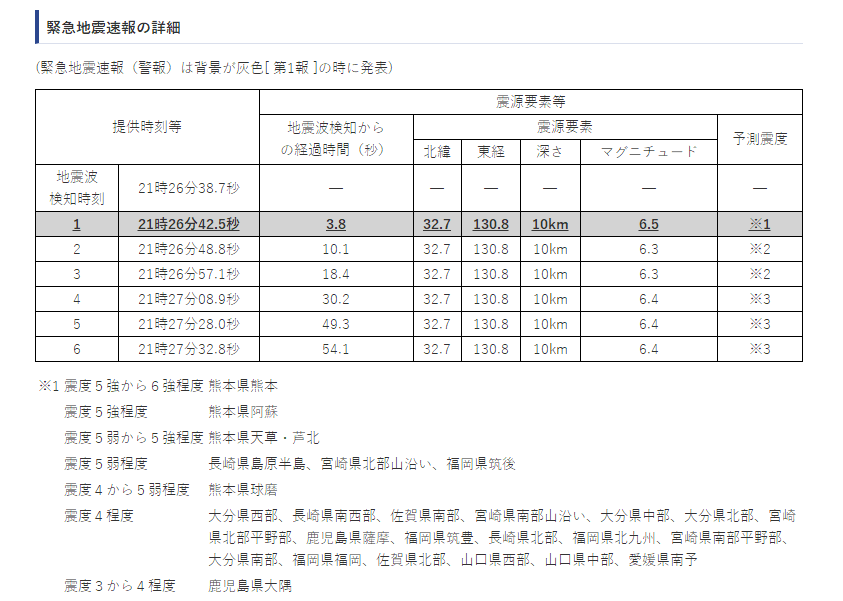

日本氣象廳在檢測到熊本地震震波后3.8秒向日本西部多地發出警報。

當然,日本氣象廳現在可以使用P波和S波數據同時計算(PLUM方法),大大提高了預測大地震震級的準確性。

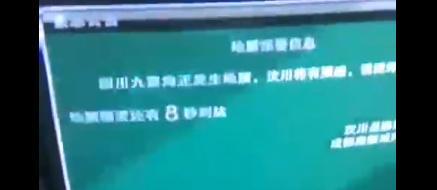

汶川地震十年后,我國的地震預警也已逐步建立。 成都高新減災研究院已初步能夠對我國中東部大部分地區地震發布地震預警。 去年九寨溝地震時,它在S波到來之前成功向汶川和四川其他地區發出預警。 我國國家地震預警系統也正在建立之中。

九寨溝地震時汶川電視臺緊急地震預警畫面

Q3:地震有哪些類型? 有人工地震嗎?

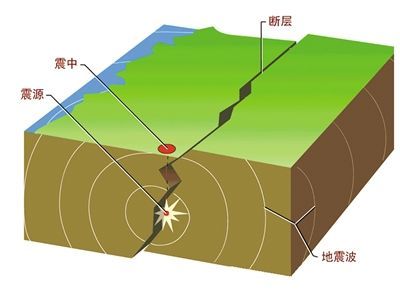

至于地震的定義,在我國的國家標準文件中,絕對是簡單的——“大地的震動”。 當然,這只是一個推薦的定義。 在實際應用中,地震一般是指地球表面巖石圈因應力而快速破裂、錯位而引起的地表振動。 但什么原因導致斷裂和錯位呢? 有很多可能性。

最常見的類型是由地下構造應力引起的地震,引起運動,導致地下巖層破裂和移動。 這些稱為構造地震,約占所有地震的 90%。 汶川地震也是構造地震。

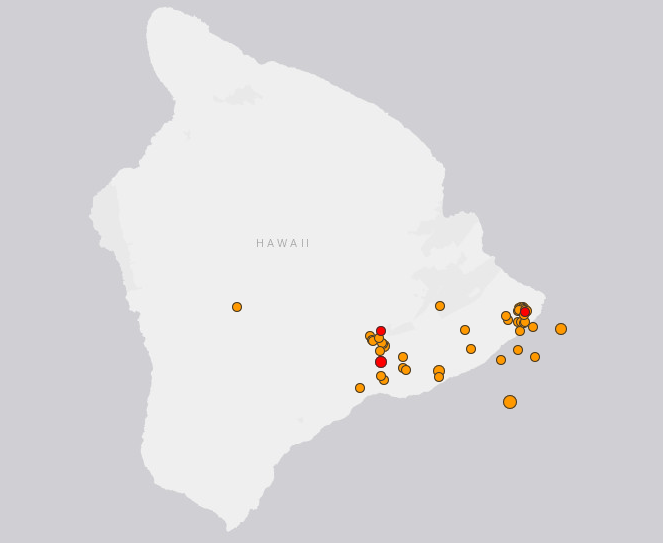

其次,當火山活動時,向上侵入地表的巖漿對上方的巖石圈產生強大的應力,導致巖層破裂、錯位,也會引發地震。 這種類型稱為火山地震,例如基拉韋厄火山最近的活動。 它在夏威夷大島引發了一系列地震,其中最大的地震達到M6.9級。 此類地震約占地震總數的7%。

北京時間5月10日15時至11日15時,夏威夷大島發生基拉韋厄火山噴發引發的M2.5級以上地震。 請注意,可能會引起輕度恐懼癥不適。圖片來源:USGS

此外,喀斯特地貌中的大規模滑坡、巖溶塌陷也會引發地震。 這些通常被歸類為自然塌陷地震。

這些都是自然地震,占地震的絕大多數。 但除此之外,還有人類活動引起的地震,其中包括直接引起的地震,例如爆破以及采礦和其他建筑所需的一些爆炸; 還有人類活動間接引起的地震,例如礦區采空區塌陷造成的地震。 一般來說,人類活動引起的地震都會有原因聲波是橫波還是縱波,比如塌方(有時也會注明自然塌方)。

地震導致塌方。國家臺灣網快訊

Q4:地震越深越大,還是越淺越大? 什么是深部地震?

震中附近的地方,震源深度越淺,震感越強; 但對于距離震中較遠的地方,則因地震而異。 根據震源深度,地震可分為三類:淺層地震、中層地震和深層地震。 震源深度在300公里以上的地震稱為深源地震,震源深度在60公里至300公里之間的地震稱為中級地震。 一些研究也將其歸類為深層地震。 與淺源地震相比,它們發生的頻率較低。 中、深源地震僅占地震總數的25%左右。

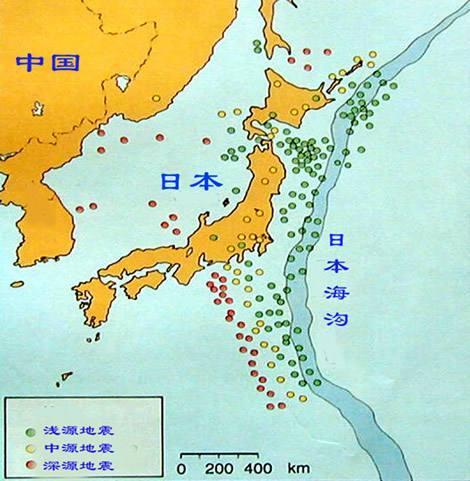

1950年前后,美國地震學家貝尼奧夫發現,在大洋板塊與大陸板塊的匯聚邊界處,隨著大洋板塊(如太平洋板塊)向大陸板塊(如歐亞板塊)俯沖,大陸板塊也隨之俯沖(如歐亞板塊)加深。 沿海溝俯沖方向,發生地震震源深度不斷加深,依次出現淺源地震、中源地震、深源地震分布。 這種帶狀分布稱為貝尼奧夫帶。

由于板塊的性質,世界上主要的貝尼奧夫帶都位于太平洋板塊周圍。 其中,對我國產生影響的就是太平洋板塊與歐亞板塊-美洲板塊之間的俯沖帶——從日本海溝向西,這一俯沖帶引發的地震震源深度持續不斷深化,終點位于我國吉林省和黑龍江省東部。 因此,局部也會發生深源地震。 最近一次、最明顯的一次發生在2016年初的黑龍江林口縣(震級M6.4,震源深度580km)。 當然,我國大部分地震是由歐亞板塊內或板塊內各亞塊體之間的斷裂帶構造運動引起的。 這些都是淺源地震。

貝尼奧夫腰帶

貝尼奧夫帶是太平洋板塊向西俯沖到歐亞美洲板塊之下而形成的。 可以看出,從日本海溝向西,地震震源深度逐漸加深。

與淺源地震的斷層構造活動不同,深源地震的發生與地下深處的高溫高壓環境有關。 具體機制仍有爭議,但主流觀點認為主要有兩個原因:一是俯沖過程中,隨著溫度升高,板塊巖石中所含的結晶水脫水,導致巖石體積突然發生變化、破裂。 ; 相反,在地下的極端壓力下,巖石礦物的晶體類型發生變化,導致體積變化和破裂。

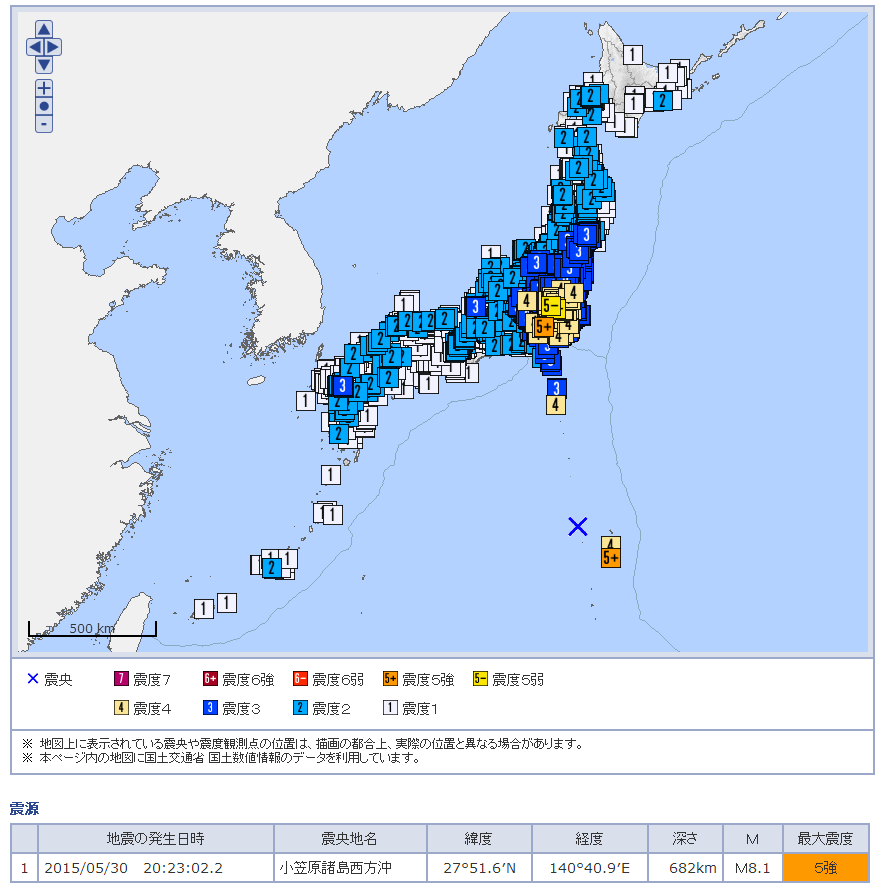

2015年5月30日,小笠原群島附近海域發生M8.1級深地震,日本全境有震感。 來自 JMA

由于震源深度較深,且不存在面波,因此在同等震級下,深部地震對地表造成的破壞較小。 例如,2016年初黑龍江林口深震,雖然震級達到M6.4級,但僅震中附近有微弱震感,并未對地面造成明顯破壞。

Q5:有些地震明明震級不大,但為什么感覺地震更強?

首先必須明確,震感是人對地震烈度的感性認識。 震級是反映地震規模的衡量標準。 地震只有固定的震級,但烈度是地震引起的地面震動和沖擊的程度。 不同的地方會有不同的強度。 (日本和臺灣稱之為地震烈度)

烈度與地震的大小(震級)、震源深度以及當地到震中的水平距離(震中距)有明顯的關系; 但除此之外,還有很多其他因素。

其中最重要的是當地的地形和地質結構。 1985年,墨西哥西海岸發生8.0級地震。 然而,除了距離震中最近的地區外,數百公里外的墨西哥城也受到嚴重影響。 這是因為墨西哥城建在干涸的特斯科科湖盆地之上,這里有一層厚厚的松軟沉積土。 當地震波從周圍地區的深處或地表傳播時,它們會折射到這些弱剛性的沉積物中。 土層放大了振幅聲波是橫波還是縱波,造成了這場悲劇。 另外,如果身處盆地或山谷,周圍都是由巖石相對堅硬組成的山區,也可能會造成地震波的局部聚集和放大,從而導致局部較強的地震。

1985年墨西哥地震中,墨西哥城因其特殊的地質結構而遭到嚴重破壞。圖片來源:維基百科

但對于震中附近的較強地震的極端地震區,其烈度還與地震發生機制和斷層結構有關。 十年前的汶川地震震中就在汶川縣。 但強度分布并非以震中為中心的同心圓分布,而是沿龍門山主斷裂帶向震中東北偏斜。 這是因為主震發生后,沿斷層向東北方向發生一系列破裂,導致局部區域受到主震和這些后續破裂引起的地震波的疊加,造成最嚴重的破壞。

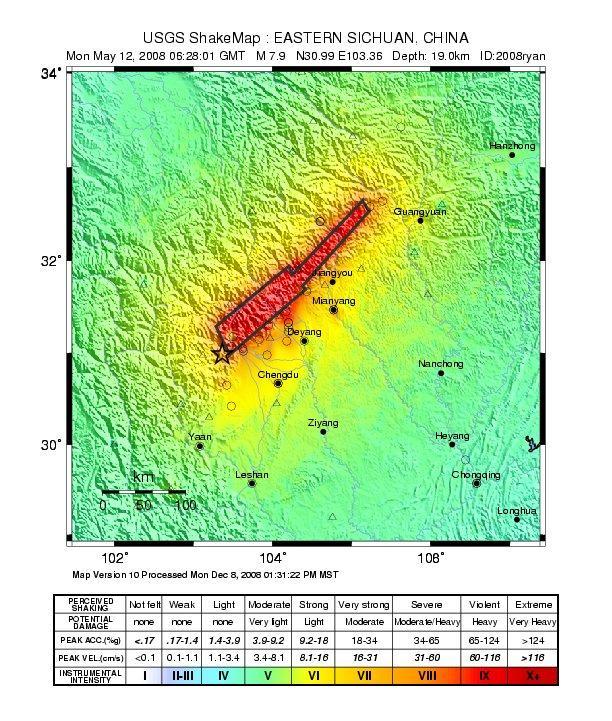

美國地質調查局測量的汶川地震主震烈度分布圖。 五角星是震中。

從美國地質調查局測量的汶川地震主震引起的烈度分布圖可以看出,烈度最高的區域從震中向東北方向延伸,部分山谷地區也強于周邊。地區。

從人們的感性認識來看,如果在建筑物內,樓層越高的人一般感受到的地震就越強; 人們在靜止時比在移動時更容易感受到地震; 另外,不同的個體對地震波的“敏感度”也不同。

問6:為什么地震有時上下晃動,有時左右晃動? 哪個震動更大?

這是由不同性質的地震波引起的。 高中地理課本在介紹地震波時提到了兩種重要的波:縱波和橫波。 縱波一般也寫作P波。 事實上,P來自于第一個字母,它是第一個到達表面的波; 橫波也稱為S波,來自于第一個字母,是繼縱波之后第二個到達表面的波。 縱波通過交替的壓縮-膨脹運動在可壓縮介質中傳播,類似于聲波; 地震波和橫波是彈性巖石剪切扭轉引起的波動,由于液體和氣體不發生剪切運動,所以地震波的剪切波不能在這些介質中傳播。

上述P波和S波在地球球內傳播,因此統稱為體波。 當它們到達地球表面時,由于界面反射和相互干擾,會形成一種新型波。 這類波沿表面傳播,主要能量集中在表面附近,故稱為表面波。 表面波有兩種重要類型:瑞利波和洛夫波。 前者引起垂直于地面的往復橢圓運動,而后者引起水平方向的往復扭轉。

有感地震發生后,首先感受到的是P波,引起上下震動,但破壞性較小。 然后,S波到達表面,引起橫向震動,破壞性更大。 接下來是表面波。 愛波往往振幅最大,引起劇烈的橫向晃動,對建筑物破壞性最大; 最后到達的是瑞利波,它在水平和垂直方向上混合震動。 可以說,在強烈地震中,感受和判斷這種速度最快但相對較弱的P波是逃生最關鍵的環節。

如果你不明白上面的物理解釋,那么只要記住最基本的點就可以了。 當地震發生時,兩種波在地球內部傳播:P 波和 S 波。 P波快,S波慢。 一般來說英語作文,在感知地震時,如果一開始(P波到達)發生了比較強烈的地震,可能意味著地震震級比較大,而后來到達的S波引起的地震就會比較大。更嚴重。 嚴重。 那么,這個時候就需要在S波到來之前盡快轉移到相對安全的地方,以保證人身安全。

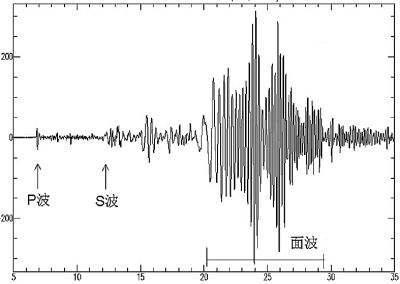

地震波形記錄示意圖(非示例)。 橫坐標為時間,縱坐標為表面位移; 該圖中模擬的記錄位置距震中應有一定距離,且較早到達的體波振幅明顯小于面波。

另外,發生強震時,震中附近的S波和面波振幅很大,會造成嚴重的破壞(特別是S波和洛夫波); 但對于距離震中稍遠的地方,由于體波比面波衰減得更快,所以此時的縱波和橫波不會很強,但隨后到達的面波仍然會產生較明顯的影響。 這點需要注意。

問7:汶川地震時,為什么距離汶川較遠的上海、北京有震感,而且震動持續時間特別長(特別是高層建筑更明顯)?

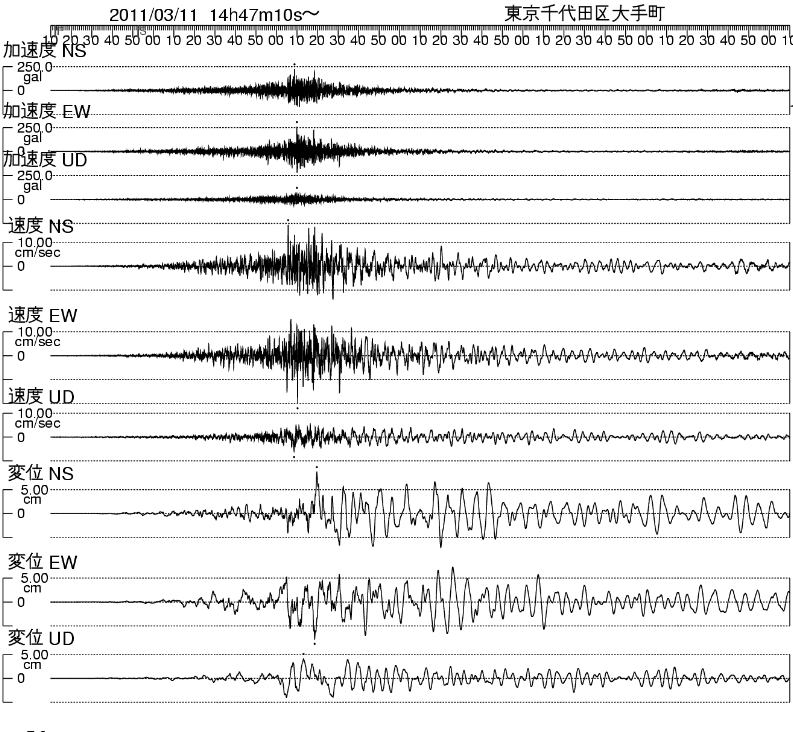

事實上,這是由一種特殊的表面波——長周期地震波引起的。 一般來說,長周期地震波是指周期為10秒以上的地震面波分量。 它的產生與強震對應的斷層大規模破裂有關。 震級越大(破裂規模越大),長周期地震波分量越長。 地震波在總地震波中所占的比例越大。 一般來說,對于M6.5級以上的強震,長周期地震波的影響是不可忽視的。 311東日本大地震時,東京的長周期地震持續了約5分鐘。

如前所述,表面波隨著傳播距離的衰減比體波慢,并且表面波的衰減速度隨著周期的增加而減小。 因此,長周期地震波可以傳播到相當遠的距離; 同時,由于它們的周期越長,沖擊持續的時間就越長。

311東日本大地震期間東京大手町地震波形監測顯示震動持續超過4分鐘

更重要的是,建筑物的固有頻率與其高度有關。 高度越高,固有頻率越小(周期越大)。 很容易接近這些長周期地震波并產生共振,因此長周期地震波對這些高層建筑的影響更大。 影響也是最大的。 因此,當強烈地震發生時,即使遠離一些大城市,我們也要注意這些長周期地震波對高層建筑的影響。

以上只是地震相關內容的一瞥。 事實上,由于目前探測地球內部的困難,全面、系統地研究地震學仍然是一個重大挑戰。 但我們相信,未來地震學的方向總會有小進步、有新突破。 人類在強烈的自然災害面前始終是渺小而脆弱的; 但正是在這個小時刻,我們仍然頑強不屈。 這個故事幾萬年來都沒有改變。