福建的冬天不太冷,但決賽考場里的空氣,比空調還硬。

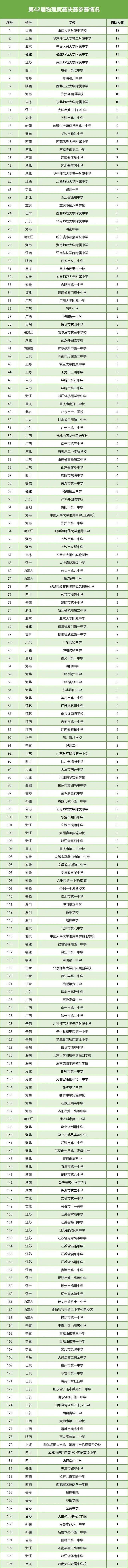

595個孩子,身著校服,手中緊握著鉛筆,仿若一群預先走進戰場的士兵 。

對于誰會站在領獎臺上,沒人知曉,然而所有人都清楚,這并非僅僅只是一場考試,它是命運切成薄片后的呈現。

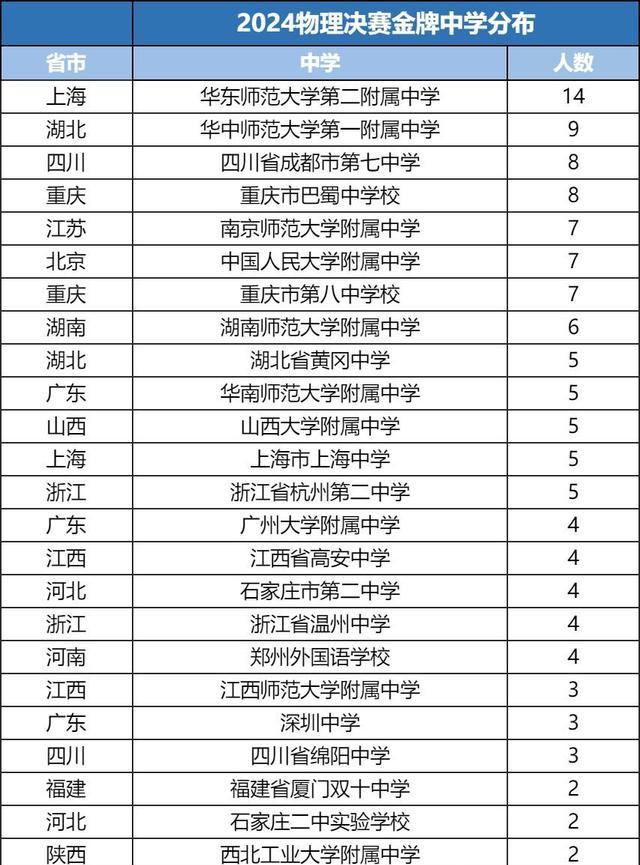

華東師范大學第二附屬中學再度獲取了十四塊金牌 ,這數字羅列出來 ,仿若一座山巒 。十五個人進入了決賽 ,十四塊金牌 ,剩下那塊沒拿到金牌的那個人 ,或許連他自己都會覺得遺憾不已 。

這所學校好似一臺精密無比的機器,從高一開始便著手篩人,有專門的補課環節,還有大量的刷題任務,學生經常熬夜,并且配備心理輔導,如此一套流程運作下來,就連呼吸仿佛都裹挾著物理公式。

有人講他們是所謂的“競賽工廠”,但你沒辦法去否定,那工廠所產出的貨品,真的有能力沖進國際賽場當中。

但山西大學附中,悄悄把地圖撕開了一角。

五年前高中物理競賽試題,他們只有三個人能進決賽,連個像樣的訓練室都沒有。

現在,15個學生站在這兒,眼神不躲不閃。

山西并非教育高地啦,它沒有和上海一樣的資源,也沒有像杭州那樣的經費,它所依靠的呢,是幾位老師,一屆復一屆地頑強堅持著,不懈努力著,不停地拼搏著,不間斷地奮斗著,持續地死磕著 。

有人問他們怎么做到的?

沒人回答,只說“每天多做兩道題”。

今年的賽制變了。

理論不過半,連實驗的門都摸不著。

以前還能靠題海戰術硬扛,現在得腦子活、手穩、心態穩。

華二的學生,做題像流水線,但實驗臺上,有人手抖了。

咱山西的娃,沒那么嫻熟地道,然而那個眼神明亮得著實有種令人膽寒的感覺——他們并非投身于去爭奪頭一名號的,而是奔著去證實“我們同樣具備這樣的能力”而來的。

有12人來自人大附中高中物理競賽試題,有11人來自成都七中,聽起來確實還是挺強的,然而卻已經不再是當年那種會給人帶來“碾壓感”的情況了。

原本南方的學校,曾似春天之際的竹子那般物業經理人,生長速度迅疾,拔高程度可觀,然而現今,于北方的土壤之中,亦有新芽冒了出來。

國家隊要加面試了。

問的不是你解出多少題,是你能不能講明白為什么。

這事兒有意思。

競賽拼的是解題速度,可真正的科學,是追問“為什么”。

那些天天刷題的孩子,突然要開口說話了,有人慌了,有人笑了。

決賽還沒出結果,但格局已經變了。

不是誰更強,而是誰更敢把路走窄了,再走寬。

華二附還能不能繼續贏?

山西附中會不會沖進國家隊?

沒人知道。

但有一點很確定:以后的物理競賽,不會再是南方的獨角戲了。

你家孩子如果也在搞競賽,別光盯著金牌榜。

瞧瞧那些未曾有過報道的學校,瞅瞅那些不曾接受過采訪的老師,真正的轉變,向來不在燈光匯聚之處。