《物質(zhì)的組成》教學雜記

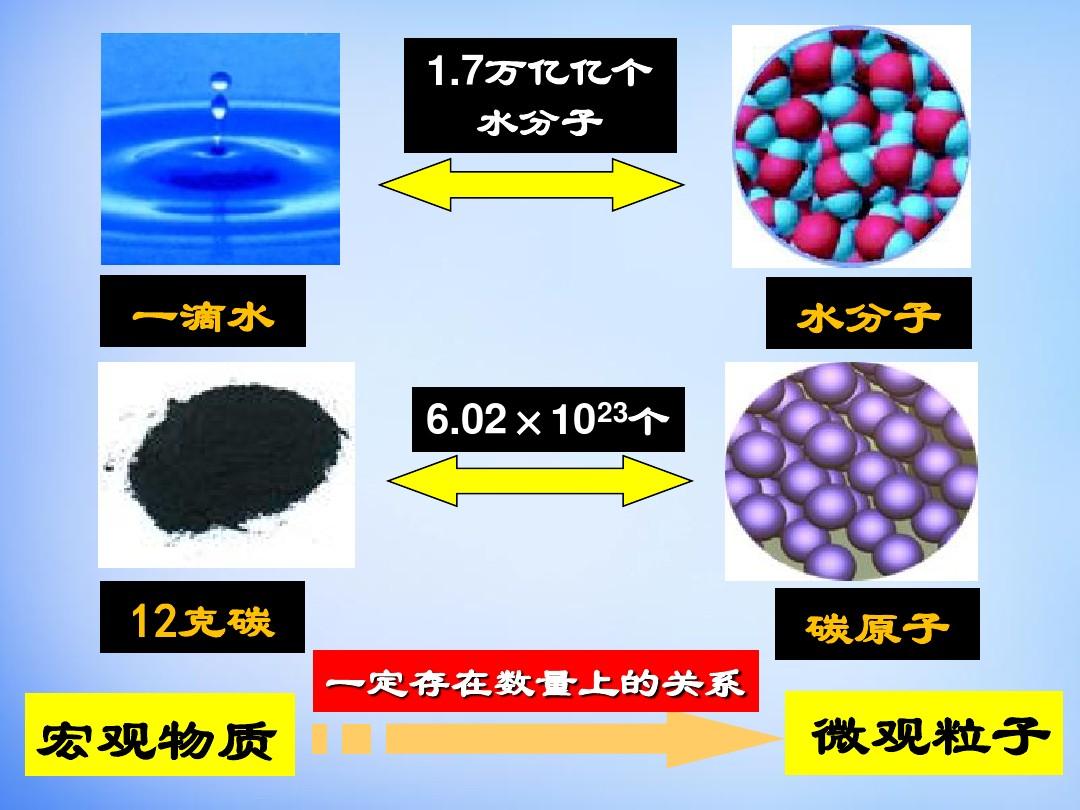

“物質(zhì)的組成”類更具體。 講的是物質(zhì)構(gòu)成的微觀領(lǐng)域。 例如物態(tài)變化的微觀解釋,分子是構(gòu)成物質(zhì)的一種粒子; 分子之間有空隙; 分子在不斷運動,物質(zhì)的狀態(tài)在變化。 微觀解釋教好這門課,關(guān)鍵是化具體為具體,搞好各種示范實驗。

在談到“分子是構(gòu)成物質(zhì)的一種粒子”時,需要從觀察方形蔗糖、觀察磨碎的蔗糖、觀察糖水中引出蔗糖分子,指出分子只是構(gòu)成物質(zhì)的一種粒子。事情。 分子很小,所以要通過比喻告訴中學生。

談到“分子間有縫隙”,就要做好主實驗和輔助實驗。 酒精和水的混合實驗應使用帶有刻度的小試管,例如50毫升水和50毫升白酒精混合后的體積會明顯大于水和酒精的體積之和。 花生和芝麻的輔助實驗很明顯,用的是黑芝麻。

同理,在談“分子不斷運動和物質(zhì)狀態(tài)變化的微觀解釋”時,也應做好論證實驗。 由于本課的重點是分子、分子運動和物質(zhì)的擴散現(xiàn)象。

在新課程教學中,以下變化更為明顯:班主任民主平等意識顯著提高,班主任角色發(fā)生轉(zhuǎn)變,從較為傳統(tǒng)的知識傳授者轉(zhuǎn)變?yōu)橹R的組織者和引導者。中學生的學習。 教學活動比較豐富多彩,特別是加強了實驗教學,以吸引中學生。 中學生上課喜歡發(fā)言,思維空間縮小。 加強課堂討論,促進中學生之間的合作學習。

但仍存在一些問題,如:作業(yè)與教材不符; 有一個問題; 對于高中生來說,這樣一門“理科”課程的下放,使得中學生的兩極分化出現(xiàn)得更早物態(tài)變化的微觀解釋,即從初中到初中; 中學生的學習規(guī)范比以前差了。

那我們該怎么辦呢? 筆者認為,在教學方面: 細化教學目標的制定,要根據(jù)新課程標準,依據(jù)教材,結(jié)合中學生的實際情況,制定切實可行的教學目標。 在評價方面:過程評價; 合作組活動的結(jié)果評估; 作業(yè)評估。 比如在處理課外作業(yè)方面,往年我們都是批改、排換。 中學生依賴性強。 可以嘗試讓中學生進行自我批評,分組合作,然后由班主任進行測試,培養(yǎng)中學生的自我監(jiān)督能力。