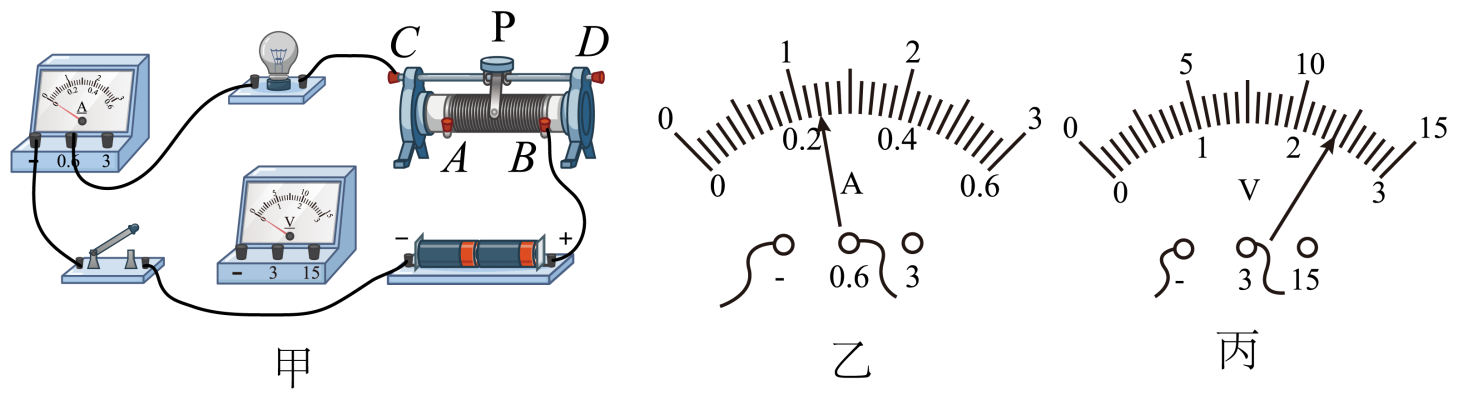

焦耳定理探究的三種實驗方式的比較及改進廣東省賈汪鎮中心小學摘要:怎樣通過實驗探究焦耳定理仍然都是個教學的重點和難點。本文將常用的三種方式即煤油加熱法、火柴燃起法、專用器材法加以總結、比較、改進,提供給廣大同行作參考,希望能對你們的教學有一定的幫助。關鍵詞:焦耳定理實驗探究比較改進焦耳定理是九年級化學一個十分重要的定理,它闡明了電壓通過導體形成的熱量與通過導體的電壓、導體的阻值及通電時間的數目關系既Q=IRt。它既是中學生學習的一個重點,也是一個難點。在實際教學過程中最重要也是最困難的是如何通過實驗探究得出推論,使中學生通過課堂學習親身體驗科學規律的發覺過程,并進一步理解焦耳定理。焦耳定理的實驗探究方式常見且比較典型的有三種,各有優劣,筆者在教學中均用過焦耳定律實驗用了什么方法,特將其加以比較與改進,供廣大同行參考。圖一第一種方式如圖一,可稱為“煤油加熱法”,也是教材及教參上所介紹的最為精典的技巧。筆者所用的器材如圖一。煤油藥量為200ml(太少難以吞沒內阻絲),兩個阻值絲的電阻分別是5歐姆和15歐姆,所用電流為直流12V(實驗室配套中學生電源的最大直流輸出值)。實驗數據如表一:表一(I=0.6A)通電時間(分鐘)煤油溫歐姆此法優點是可以定量檢測,缺點是器材組裝(包括橡皮塞打孔)較為麻煩,實驗打算時間較長,同時實驗占用課堂時間過長。

假如作為演示實驗,中學生看不到室溫計的示數的變化,可見度不高。同時因為氣溫的下降,煤油與環境溫差變大,煤油的散熱量急劇變大,致使煤油氣溫的下降值與時間并不成反比,并不能得到通電內阻形成的熱量與通電時間成反比的推論,喪失了定量檢測的意義。實驗占用課堂時間過長,緣由主要是實驗室配套中學生電源輸出電流較小,減小電流即可解決(注意電壓不要超過內阻容許通過的最大電壓值)。但限于農村中學的條件,這個問題在筆者所在的中學暫時還未能解決。造成煤油氣溫的下降值與時間不成反比的緣由是煤油的散熱,給兩個錐形瓶改裝絕熱材料的保溫裝置可以降低由散熱帶來的偏差。筆者用海棉包裹錐形瓶在相同溫度下重做這個實驗,結果如表二:表二(I=0.6A)通電時間(分鐘)1015煤油溫歐姆這樣做的用處一是實驗偏差小了好多,但始終不能得到通電內阻形成的熱量與通電時間成反比的推論。二是可以減短實驗時間,只測前15分鐘煤油氣溫的變化,時間間隔可以減短到5分鐘,大大節約了課堂時間。圖二第二種方式如圖二所示:可稱為火柴燃點法。是用火柴(有的是用沾了煤油的紙片或布片)分別置于兩個通電的阻值上,使其達到燃點燃燒。通過抵達燃點時間的長短及先后來定性驗證焦耳定理。

筆者在課堂演示中改裝演示電壓表顯示電壓值,改裝滑動變阻器拿來改變電壓,因而既演示不同阻值在相同電壓情況下大內阻發熱量多,又演示同一阻值在不同電壓值情況下大電壓發熱量多,定性的說明了焦耳定理的正確。這些方式的優點是器材組裝簡單,課堂占用時間少,現象顯著,可見度高,缺點是難以進行定量檢測,實驗具有一定的危險性,只適宜演示,不適宜分組。非常要注意的是,第一次演示不同阻值在相同電壓下發熱不同的實驗以后,接著演示同一阻值在不同電壓下發熱也不同的實驗,一定要使這個內阻冷卻到溫度,或換用相同尺寸的溫度下的阻值,這樣測量抵達火柴燃點的時間才有可比性。圖三第三種方式是成套專用器材。可稱為專用器材法。所用“焦耳定理演示器”如圖三所示,其它專用演示器材結構及使用方式也都邯鄲小異。實驗前打開兩內阻盒上的通氣孔,向兩個U形管中注入少量的紅墨水染色的水,使兩管中液手相平,用橡皮管分別聯接兩內阻盒與U形管的一端,旋緊通氣孔上的螺母,使兩內阻盒密閉。聯接電路,使兩內阻盒中電阻不同的兩內阻串聯,通電后可看與大電阻阻值盒相接的U形管中液面下降的速率較快。調節滑動變阻器改變電路中的電壓,可以看見相同內阻不同電壓情況下,大電壓U管中液面下降的速率較快,因而定性說明焦耳定理的正確。

這些方式的優點是現象顯著,實驗的可見度高,測溫物質弄成空氣后,實驗用時少,安全便捷。缺點是向U形管中灌注經紅墨水染色的水較為困難,因U形管很細,稍不留神,都會產生氣泡,在灌注時最好是將器材放平,同時用帶針筒的注射器漸漸注入,要想兩邊海面一樣高,可在左側分別注入時用注射器汲取相同容積的水,注入后再反復調整。實驗結束要及時斷電,避免U出。同時這個裝置也只能作定性驗證,難以進行定量檢測,操作的復雜性決定了它只適宜演示,不適宜分組。演示時器材自帶的電壓表可見度不高,可換用演示電壓表解決。比較這三種方式,可以說各有優劣。假如中學生分組進行探究,建議還是使用方式一即小學數學教材上介紹的這些技巧,盡管教材中沒有對該實驗的實驗要點和數據進行更精確的數據說明,使得教學過程中該實驗成為一個難點,加上該實驗須要的器材種類、數量較多,操作程序比較冗長焦耳定律實驗用了什么方法,電路比較復雜,可視療效不夠理想,給班主任有效借助課堂內時間帶來了很大的困難。并且它可以定量檢測比較,適合分組,適合中學生進行探究。假如為了節約時間而改成演示的話,我們比較傾向于用第二種方式,以便中學生理解。第三各方式其實演示真上去不難,但從中學生角度來看,要真正了解這些方式,對其知識要求較高。

首先她們須要了解通電內阻絲放出的熱量被二氧化碳吸收進而使二氧化碳氣溫下降,其次她們須要了解二氧化碳受熱膨脹知識,第三要了解被加熱二氧化碳熱膨脹程度跟吸收熱量的關系。當這種條件一一被滿足后她們能夠理解:在二氧化碳種類、質量、初溫等條件都相同的情況下,二氧化碳容積變化量的大小反映了通濁度體放出熱量的多少。經過上述一番知識的備考與整理過后才會步入焦耳定理內容的探究、發現過程,這無疑早已淡化了課堂上主要學習內容,不利于中學生測光耳定理的理解。