目前,我國初高中已普遍執行教育部制定的新課程標準(以下簡稱《新課程標準》)。 到2010年,《新課程標準》的內容已經在大部分省市的中考中考取。 強調。 現實中,中考對中學教學有著重要的影響,必然會影響到高校新生的知識結構,進而影響到高校相關基礎課的教學。 為此,有必要對貫徹落實《新課程標準》的各地中學生必修中學化學課程的情況進行調查。

“教育部高中數學與天文教學指導委員會·物理基礎課教學指導分委會”(以下簡稱“教學分委會”)對這一情況特別關注。 中學階段化學必修課。 南京郵電學院對此也特別重視。 編制并設立了教學改革項目,研究新形勢對學院高等物理和大學化學教學的影響。 本文作者負責化學工作。 下面將介紹本次調查的統計結果,以及對調查數據進行分析后的認識和建議。

1 中學數學《新課標》簡介

根據教育部2003年制定的《普通中學物理課程標準(實驗)》[1](仍簡稱《新課程標準》),中學階段的化學課程包括“公共選修模塊” ”和“選修課”。 部分。 “普通選修模塊”是面向所有普通中學生的選修內容,包括除動量之外的所有熱學內容; 而動量、電磁學、熱學、振動與波、光學、相對論和量子化學都是“選修模塊”。 模塊”。

《新課程標準》將中學數學“選修模塊”分為三個系列。 第一系列包括“選修1-1”和“選修1-2”兩個模塊,側重于數學、社會科學和人文學科的融合。 ,指出數學對人類文明的影響,本系列所需學習時數最少,普遍認為本系列適合主修工科的小學生。 第二系列包括“選修2-1”、“選修2-2”和“選修2-2”選修2-3的3個模塊,著重從技術應用的角度展示數學,指出應用與數學實踐,本系列要求中等學時,普遍認為本系列適合個別職業學校的中學生,第三本系列包括“選修3-1”至“選修3-5”5個模塊”。在強調數學的應用和社會意義的同時,系統地介紹了數學的內容,進一步指出了數學的思想和方法。該系列需要學習的時間最多,普遍認為該系列適合適合偏重科學的中小學生。

對于上述必修模塊,中學生不需要學習某個系列的全部內容。 以南京市為例,2007年至2009年升入中學、主修理科的中學生均學習了“選修3-1”和“選修3-2”。 》 “選修3-4”和“選修3-5”四個模塊,即去掉了“選修3-3”(力學)的部分。

至于誰來決定中學生必須學習什么內容,各地的規定不盡相同。 有的省市由地方教育部門統一規定,有的則交給中學或中學生選擇。 這些多樣化的選擇對省內招生的這些高中產生了更大的影響。 由于新生來自全省各地,他們在中學所學的數學知識存在一定差異。 高校化學教學必須面對這個問題。

2 調查結果介紹

筆者使用“教學分會”設計的問卷進行了調查。 調查主要在我校文科專業的部分班級進行。 這類中學生在大學學習數學,積極配合調查,反饋信息準確。 本次調查共收回有效問卷159份,統計數據見附表1。

從知識結構來看,調查結果顯示,大部分(但不是全部)省市中學生學習過電磁學和振動波兩部分,而“熱”和“狹義相對論”兩部分在不同省市之間存在較大差異。 值得注意的是,“碰撞與動量守恒”是熱科學的重要組成部分,動量守恒原理是自然界三大守恒理論之一,但該部分被列在“選修3-5”模塊中都不是選修內容,調查數據顯示只有88%的中學生學過這部分內容,這是高校數學熱度教學必須要注意的問題。 還需要注意的是,即使是“電路”“磁場”“電磁感應”也不是所有中學生都學過電磁學的重要內容,因為有些地方(比如北京個別校區)的中學生選擇自己學習內容。

“教學分委會”設計的調查問卷,不僅包括對中學數學課程各知識點的調查,還包括對必修課的決定權、中學生對“新數學”的感受等多項調查。課程標準”。 這種數據與中學生的選課情況有一定的相關性。 該數據可用于標定中學生選課的準確性,判斷答題卡的有效性。 筆者仔細分析了中學生作答的選項,結果表明,大部分中學生的答題紙基本是可信的,而答題紙反映的情況也與我們近年教學的整體感受相結合。 . 事實上,也有一些答卷的選項相互矛盾。 雖然有矛盾的答卷不多,但已經暴露了小部分中學生對學校的冷淡印象。 筆者認為,這是學校應試教育的副產品,是大學教育應該有效解決的問題。 附表2列出了答卷中的部分題目,供參考。

上海郵電大學是一所以工科為主的多科性院校,但大部分工科專業對化學基礎要求比較高,大部分中學生在初中階段都需要修三連。 情況是一致的。

3 理解與建議

筆者還閱讀了人民教育出版社按照《新課程標準》編寫出版的小學《物理》教材,采訪了上海市的幾位中學數學教師。 提出以下意見和建議。

一是高校數學課程要嚴格保證《理工科院校數學課程教學基本要求(2010年版)》(以下簡稱《基本要求》)推薦的最低學時[2]。

首先,調查顯示光的折射教學設計高中物理,不同地區的中學數學教學存在一定的差異,這種差異需要在大學數學課程中加以填補。 其次,我們也從大學生那里了解到,對于大部分省市來說,“物理”不再是單獨的中考科目,只是“理科綜合”的一部分,占分比《數學》、《語文》和《英語》; 并且實際考試時間和知識范圍也有所減少。 應試教育思想減少了小學生在數學學習過程中投入的精力和時間。 事實上光的折射教學設計高中物理,在新形勢下,大學數學的起點是有待提高的。 如果要保證大學數學課程的教學目標,就需要更多的教學時間。根據我們的教學實踐,《基本要求》建議的最低學時數為126學時。

但是現在的趨勢是,很多高校(尤其是高考分數低的高校)數學課的課時越來越少。 已經有很多文章闡述了數學對于中學生未來健康發展的重要性。 在此不再贅述。 我只想強調,如果學院的數學課程不能包括《基本要求》規定的所有A-level內容,中學生的數學知識就會明顯欠缺,不利于他們的長遠發展。 減少學院的化學課時將是一個大問題。 目光短淺的行為。

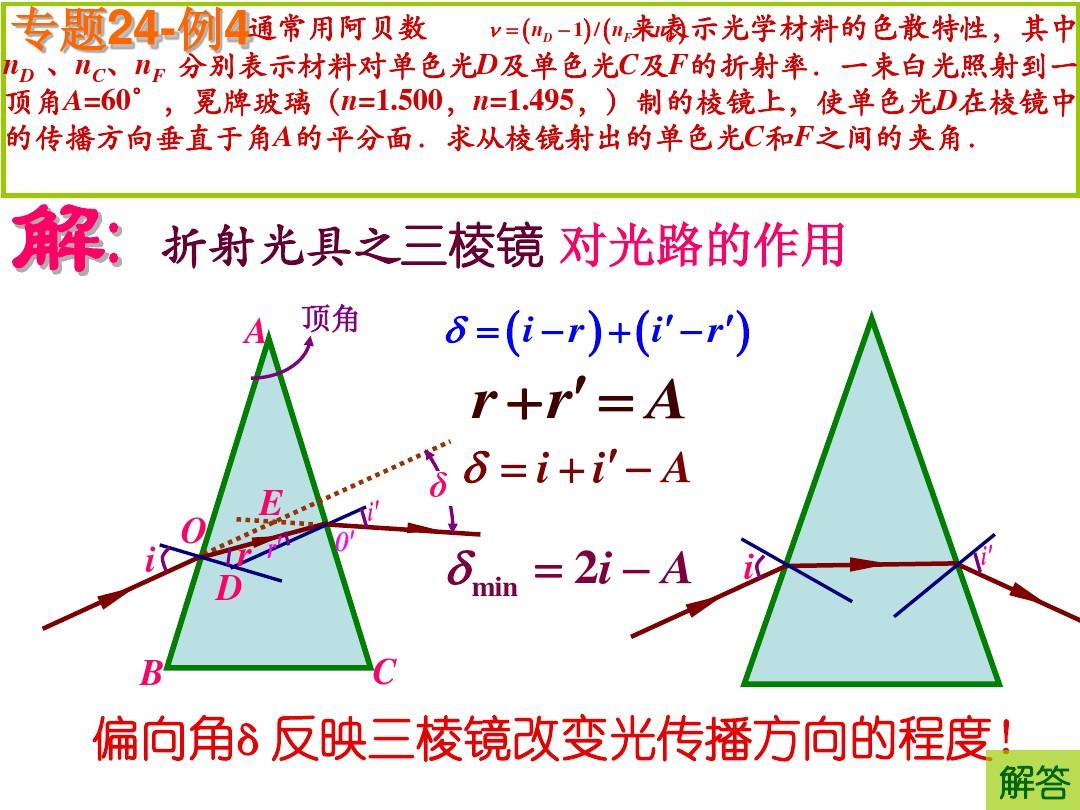

其次,我們應該充分認識到基本要求中減少幾何光學的意義。

鏡頭成像是典型的小學幾何光學內容。 這些知識不僅廣泛應用于科學研究和生產中,而且對于分析波動光學的現象和實驗原理也非常重要。 筆者了解到,幾何光學基本上屬于中學數學。 小學數學的光學部分主要講的是光的色散和波動光學(小學數學課本上有折射,沒有反射和透鏡成像)。 目前中考只考中學階段的內容,因為中考壓力特別大,但中考不考中學生對內容無動于衷的內容,所以現在大學新生對凸透鏡的印象極其淡漠,影響了大學數學對光的干涉和衍射的解釋。 這說明《基本要求》中幾何光學的減少是符合當前中學生的實際情況的。 其實最初的《基本要求》不需要包括幾何光學,因為當時中學生的幾何光學基礎很好; 有必要將幾何光學納入當前的《基本要求》,因為目前的高中畢業生幾何光學基礎較好。 幾何光學的基礎已經很薄弱了。

第三,需要注意的是,各省市的初中數學必修內容會發生變化。

例如,上海市2007年至2009年升入中學的中學生必須修完除“3-3”以外的所有“3系”模塊。 》但不再研究《3-4》中相對論的部分(這種變化體現在各省市中考的描述中,比如可以對比文獻[3]和文獻[4] ]), 因此,這方面的研究應該是常年的。

第四,除了必修內容,《新課標》的課程理念也值得關注。

例如,《新課標》強調“情感心態與價值觀”、“探究式學習”等,配套《新課標》的教材也發生了變化,突出表現是版本的多樣性。 其次,教材的風格也發生了變化。 共同特點是更注重探索問題的過程,而對推理的描述相對薄弱。 這將對高校新生入學產生怎樣的影響? 今后在學院相關課程的教學中也要進行研究。

謝謝

本工作得到上海郵電大學教育教學研究與改革項目的支持,感謝!

參考

[1] 普通中學物理課程標準(實驗). 中華人民共和國教育部起草。 南京:人民教育出版社,2003。

[2]理工科院校數學課程教學基本要求(2010年版)。 教育部高等學校數學與天文教學指導委員會·物理基礎課教學指導分委員會編寫。 南京:高等教育出版社,2011.

[3] 2010年省統考武漢試卷普通高中招生須知。 上海教育考試院. 上海:開明出版社,2009。

[4] 2013年省統考武漢試卷普通高中招生須知。 上海教育考試院. 上海:開明出版社,2012。

引文格式:雷明,王永剛。 從小學數學必修課的情況看高校數學教學基本要求的落實意義[J]. 化學與工程, 2013, 23(6): 45-47,55.