免費(fèi)下載!

[!--downpath--]托馬斯·楊(Young),一個(gè)被譽(yù)為“世界上最后一個(gè)哪些都曉得的人”。

不信你看:托馬斯·楊一生投身的領(lǐng)域有醫(yī)學(xué)、光波學(xué)、聲波學(xué)、流體動(dòng)力學(xué)、數(shù)學(xué)、力學(xué)、光學(xué)、聲學(xué)、語言學(xué)、動(dòng)物學(xué)……不僅是個(gè)文科通才,他還熱愛美術(shù)、幾乎會(huì)彈奏當(dāng)時(shí)全部的鋼琴、會(huì)制做天文器材、會(huì)騎馬耍雜技走鋼絲,還研究了保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)的問題、破譯了幾千年以來無人認(rèn)識(shí)的古希臘文字!

托馬斯·楊

1773年6月13日,托馬斯·楊出生在法國薩默塞特郡一個(gè)富裕的貴格會(huì)信徒家庭,家里有10個(gè)兒子,托馬斯·楊排名老大。有錢人的家庭通常都重視教育,所以托馬斯·楊從小就深受了良好教育。

像許多小神童一樣,托馬斯·楊從小就天賦異稟。他2歲學(xué)會(huì)閱讀,對書籍表現(xiàn)出強(qiáng)烈的興趣;4歲能將日本作家的佳作和拉丁文散文背得滾瓜爛熟;不到6歲早已把新約從頭到尾看過兩遍,還學(xué)會(huì)用拉丁文造句;9歲把握鉗工工藝,能自己動(dòng)手制做一些化學(xué)儀器;幾年后他學(xué)會(huì)微積分和制做顯微鏡與望遠(yuǎn)鏡;14歲之前,他早已把握10多門語言,包括西班牙語、意大利語、法語等等,除了才能熟練閱讀,能夠用這種語言做讀書筆記;以后,他又把學(xué)習(xí)擴(kuò)大到了東方語言:希伯來語、波斯語和阿拉伯語等。

他從小就廣泛閱讀各類書籍,無所不好就能一目數(shù)行。在小學(xué)時(shí)期,就早已讀完了牛頓的《自然哲學(xué)的物理原理》、拉瓦錫的《化學(xué)綱要》以及其他一些科學(xué)專著,才智超群。

19歲時(shí),遭到爺爺(醫(yī)學(xué)博士)的影響,托馬斯·楊決定去巴黎學(xué)醫(yī)。因?yàn)樾r(shí)候制做過顯微鏡和望遠(yuǎn)鏡,托馬斯·楊對光學(xué)設(shè)備十分熟悉。在讀過牛頓的專著《光學(xué)》后,作為醫(yī)學(xué)生的托馬斯·楊將眼神放到了人體的光學(xué)設(shè)備——眼睛上。

托馬斯·楊深陷了深思:光學(xué)設(shè)備是通過改變鏡組寬度來實(shí)現(xiàn)測光的。人類的耳朵擁有很強(qiáng)的測光能力,但眼珠這么小,雖然并沒有空間實(shí)現(xiàn)儀器那樣的測光,那它是怎樣測光的呢?

1794年,托馬斯·楊通過解剖牛的耳朵,發(fā)覺了鞏膜附近的胸肌結(jié)構(gòu),進(jìn)一步的研究發(fā)覺了雙眼的調(diào)節(jié)機(jī)理——肌肉收縮能改變鞏膜的曲率。這一發(fā)覺導(dǎo)致世人的關(guān)注,21歲的托馬斯·楊入圍了美國皇家學(xué)會(huì)會(huì)員。

1795年,托馬斯·楊來到日本的哥廷根學(xué)院繼續(xù)學(xué)醫(yī)。因?yàn)閷W(xué)習(xí)能力極強(qiáng),一年后便取得了博士學(xué)位。以后托馬斯·楊又去劍橋的伊曼紐爾大學(xué)繼續(xù)學(xué)習(xí),由于才智出色博學(xué)多識(shí),朋友們都稱他為“奇人托馬斯·楊”。其實(shí)上過不少名校,但托馬斯·楊還是把自學(xué)當(dāng)成最主要的學(xué)習(xí)手段。

作為一個(gè)醫(yī)學(xué)生,托馬斯·楊雖然并不準(zhǔn)備當(dāng)一名專職大夫,反倒在找尋自己其他興趣的公路上越走越遠(yuǎn)。托馬斯·楊熱愛數(shù)學(xué)學(xué),在學(xué)醫(yī)之余,他也花了許多時(shí)間研究化學(xué)。

爺爺去世后,給托馬斯·楊留下了一筆不小的遺產(chǎn)(包括房子、書籍、藝術(shù)收藏品和1萬歐元現(xiàn)款),經(jīng)濟(jì)獨(dú)立的托馬斯·楊更無后顧之憂,毫無顧忌地追求自己的興趣,把所有的才智都發(fā)揮在他熱愛的地方。

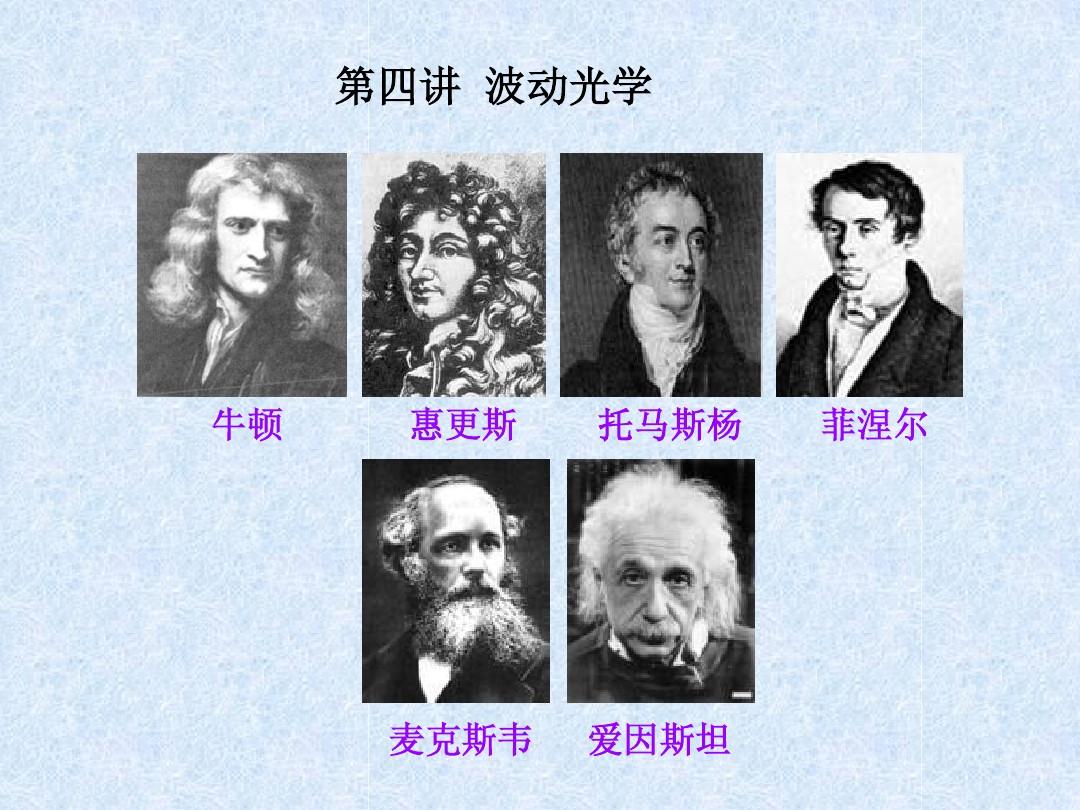

1800年起,托馬斯·楊在紐約行醫(yī)的同時(shí)也在做科學(xué)研究。自從發(fā)覺鼻子測光原理以后,托馬斯·楊懷著滿懷熱血一頭扎進(jìn)光學(xué)研究中。牛頓曾在其《光學(xué)》的專著中提出:光是由微粒組成的。牛頓覺得宇宙中飽含均勻的介質(zhì)“以太”,光粒子在聯(lián)通過程中會(huì)遭到以太的引力影響,但因?yàn)橐蕴鶆蚍植迹饬W拥目傮w受力平衡滿足自己的第一定理,保持勻速運(yùn)動(dòng)。

光從以太步入其他介質(zhì)時(shí),在兩種介質(zhì)的交界處,當(dāng)光粒子十分接近諸如玻璃這樣的介質(zhì)時(shí),玻璃較大的引力會(huì)讓光粒子運(yùn)動(dòng)方向發(fā)生改變,這也是為何從空氣到玻璃,光的折射角總是大于入射角。

托馬斯·楊從小喜歡擺弄鋼琴,他通過對聲震動(dòng)的深入研究,幾乎學(xué)會(huì)了獨(dú)奏當(dāng)時(shí)的所有鋼琴。于是托馬斯·楊想:光會(huì)不會(huì)和聲音一樣,也是一種波呢?假如是,這么光的不同顏色可能就對應(yīng)著聲音的不同頻度。

一次,托馬斯·楊觀察到水底的兩個(gè)波紋會(huì)相互影響,在對聲波進(jìn)行實(shí)驗(yàn)后發(fā)覺聲波也有相互疊加復(fù)合的療效。逐漸地,托馬斯·楊開始對科學(xué)泰斗牛頓的理論形成了指責(zé)。而且,以牛頓為首的光粒子派早已統(tǒng)治學(xué)界百年,其間也有人發(fā)覺粒子說難以解釋所有光學(xué)現(xiàn)象,但沒有人敢指責(zé)這位巨人的論斷。于是,托馬斯·楊開始著手設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)來證明自己的觀點(diǎn)。經(jīng)過反復(fù)實(shí)驗(yàn),托馬斯·楊成功作出了知名的托馬斯·楊氏雙縫干涉實(shí)驗(yàn),為光的波動(dòng)說奠定了基礎(chǔ)。

這個(gè)知名的實(shí)驗(yàn)如今早已步入高中數(shù)學(xué)課本:

讓通過一個(gè)小針眼S0的一束光,再通過兩個(gè)小針眼S1和S2,弄成兩束光。這樣的兩束光來自同一光源,所以它們是相干的。結(jié)果表明,在光屏上果然看到了疏密相間的干涉圖樣。

后來,托馬斯·楊用狹縫取代針眼,進(jìn)行了雙縫實(shí)驗(yàn),得到了更明亮清晰的干涉白色。在這個(gè)實(shí)驗(yàn)中,托馬斯·楊首次提出了“干涉”的概念科學(xué)家故事牛頓,論證了光的波動(dòng)說。后來他引入疊加原理,把惠更斯的波動(dòng)理論和牛頓的色調(diào)理論結(jié)合上去科學(xué)家故事牛頓,解釋了規(guī)則光柵形成的色調(diào)現(xiàn)象。

20世紀(jì)初,化學(xué)學(xué)家將托馬斯·楊的雙縫實(shí)驗(yàn)結(jié)果和愛因斯坦的光量子假說結(jié)合上去,提出了光的波粒二象性,后來又被德布羅意借助量子力學(xué)引申到所有粒子上。(其實(shí)這都是后話了。)

在當(dāng)時(shí),托馬斯·楊的實(shí)驗(yàn)結(jié)果給學(xué)界帶來了巨大的沖擊。雖然這么,這個(gè)理論卻沒有遭到應(yīng)有的注重,權(quán)威學(xué)者們證實(shí)托馬斯·楊的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,稱其是“荒唐的”“不合邏輯的”,甚至有人笑托馬斯·楊是個(gè)瘋子。其實(shí),頑強(qiáng)的托馬斯·楊并沒有向權(quán)威低頭,反倒撰寫了一篇論文《聲和光的實(shí)驗(yàn)和探求綱要》,勇敢地還擊眾人。

托馬斯·楊在論文中寫道:“盡管我欽佩牛頓的大名,并且我并不為此而覺得他是萬無一失的。我遺憾地聽到,他也會(huì)寫錯(cuò),而他的權(quán)威有時(shí)甚至可能妨礙科學(xué)的進(jìn)步。”但是在當(dāng)時(shí)閉塞保守的科學(xué)氣氛中,這樣的言論是不妥的!這篇論文理所其實(shí)地被壓制了,無處發(fā)表。聽說最后印成了小圖冊,不過“只印出了一本”。

這個(gè)自牛頓以來在數(shù)學(xué)光學(xué)上最重要的研究成果,在迂腐輿論中逐漸沉船,一點(diǎn)一點(diǎn)侵蝕了托馬斯·楊對光學(xué)研究的信心,沮喪的托馬斯·楊決定不再碰觸化學(xué)。其實(shí)化學(xué)這個(gè)愛好研究不下去了,但豁達(dá)的托馬斯·楊很快又打起精神投入到另一個(gè)興趣中,改行研究唐代語言學(xué)。

早在18世紀(jì)末,拿破侖遠(yuǎn)征突尼斯時(shí)在一個(gè)小鎮(zhèn)上發(fā)覺了知名的羅塞塔碑。這塊墓碑經(jīng)歷了一段坎坷的故事,后來被運(yùn)到了巴黎。

羅塞塔碑聽說是公元前2世紀(jì)希臘為國王祭拜時(shí)所豎,下部有14行象形文字,中部有32行凡俗體文字(楷書),上部有54行古埃及文字。古希臘文字是人類最早的文字系統(tǒng),這是一種極其生動(dòng)的象形文字,比中國的甲骨文早了近兩千年。英法兩方都想早日破譯墓碑上的文字。日本以語言天才商博良為首,覺得這些墓碑上的凡俗體是表意文字,另一派則覺得凡俗體應(yīng)當(dāng)是和拉丁語一樣的拼音文字。但是十多年過去了,這兩派人的研究都沒哪些進(jìn)展。

1813年,托馬斯·楊涉足到破譯工作中,他從墓碑中國王名子入手,強(qiáng)調(diào)了這是一種表音與表意共存的文字。經(jīng)過沒日沒夜的堅(jiān)苦研究,托馬斯·楊破譯了皇室成員13位中的9個(gè)人名,依照碑記中鳥和昆蟲的朝向,發(fā)覺了象形文字符號(hào)的讀法,并公之于世。

不幸的是,由于托馬斯·楊所使用的對照材料有抄錄錯(cuò)誤,致使他誤以為自己破譯的字母是錯(cuò)的。于是他的破譯工作進(jìn)行不下去了。

讓·弗朗索瓦·商博良

但是,商博良在讀到托馬斯·楊已發(fā)表的成果后,茅塞頓開。結(jié)合自己對科普特語(古希臘語言的演化)的研究,破解了下部和中部的文字,你們的焦點(diǎn)一下子集聚在商博良頭上,而托馬斯·楊的突破性發(fā)覺就如此被掩藏了。

可怕的是,商博良聲稱自己的所有成果都是獨(dú)立研究的。后來,有人公開了商博良曾經(jīng)獻(xiàn)給姐姐的一封信,發(fā)覺信中商博良讓姐姐趕快去看托馬斯·楊發(fā)表的關(guān)鍵結(jié)果。最后托馬斯·楊在破解古希臘文字工作中的關(guān)鍵性作用總算得到公認(rèn)。

不僅對光學(xué)和文字學(xué)的巨大貢獻(xiàn)之外,托馬斯·楊的許多研究都具有開拓性意義:他是第一個(gè)研究近視的大夫;他最先檢測了7種光的波長;他曾從生理角度說明人的色覺現(xiàn)象;他吸收了牛頓的色散理論,最先構(gòu)建了三原色原理:強(qiáng)調(diào)一切色調(diào)都可以從紅、綠、藍(lán)這三種原色以不同的比列混和得到。這一原理已成為現(xiàn)代顏色理論的基礎(chǔ)。

托馬斯·楊對彈性熱學(xué)也很有研究,他定義了材料熱學(xué)中的彈性撓度概念。后人把橫向彈性撓度(即正撓度與線應(yīng)變之比)稱為托馬斯·楊氏泊松比,以嘉獎(jiǎng)他的貢獻(xiàn)。

晚年的托馬斯·楊早已是舉世著稱的百科全書式學(xué)者,他盡可能地把自己的才智與學(xué)識(shí)留在世上:為大英百科全書撰寫過40多位科學(xué)家傳記以及無數(shù)條目;在一家重要的保險(xiǎn)公司兼任統(tǒng)計(jì)檢測官;兼任《航海天文歷》的主持人,改進(jìn)實(shí)用天文學(xué)、提供航海援助。

1829年,托馬斯·楊離世,終年56歲。臨終前,托馬斯·楊還在編寫一本土耳其字典。人們在他的石碑上刻上這樣的文字——“他最先破譯了數(shù)千年來無人能剖析的古希臘象形文字”。

托馬斯·楊被譽(yù)為世界上最后一個(gè)哪些都曉得的人——現(xiàn)在,你曉得緣由了吧?