淺談初中物理探究式學習

●葉四芳

封面人物王仁

《物理課程標準(實驗稿)》明確規定:義務教育階段物理課程不僅要注重科學知識的傳授和技能訓練,還要注重融入物理科學的新成果及其對人類的影響。文明融入課程,更要注重學生終身學習欲望、科學探究能力、創新意識和科學精神的培養。 因此,物理教學應注重讓學生體驗從自然到物理、從生活到物理的認知過程,體驗基本的科學探究實踐,注重物理與其他學科的融合初中物理教學評價設計,使學生全面發展。方式。

探究性學習作為一種新的學習方式,是指教師在教學中不告訴學生現成的結論,而是讓學生在教師的指導下通過應用自主地發現相似的認知方式和心理。 問題,研究問題,探索問題過程的個人經歷,得出結論的學習過程。 它是與傳統教學中的“接受性學習”相對應的一種學習方法,可以滲透到各種教學和各種活動中。 探究性學習是學生主體意識的回歸。 這是教師尊重學生、賦予學生學習主動權的重要方式。 它可以有效改變傳統“接受性學習”中教師主導課堂、學生被動學習的局面。 ,并與接受性學習相輔相成。

1.初中物理課堂探究式學與教模式

1、物理概念探索性學習:創設生活情境→體驗物理概念→歸納總結本質→拓展延伸。

在初中物理課程教學中,概念教學占有相當大的比重。 由于概念本身具有很強的概括性和抽象性,學生掌握概念并不容易。 過去,教學方法通常是直接教給學生,讓他們死記硬背。 這種掌握只停留在文字的表面,失去了學習物理知識的實際意義。 也違背了新課程物理所倡導的“物質生命、物質生命”的基本理念。 因此,概念教學應采用多種探究方法,如:“速度”概念的探究學習。 通過學生的個人設計、測量、比較,讓學生在親身參與活動的過程中真正體驗到獲取知識的樂趣,充分調動學生的積極性。 參與熱情,自主參與中思維活躍,主動探索獲取知識,進一步強化對速度概念的理解,從單方面認識速度是指單位時間行駛的距離到多角度理解速度,讓學生認識速度速度的比較可以從兩個方面進行:同樣的距離比時間快,時間少的速度快,時間多的速度慢; 而同樣的時間與距離相比,距離越遠,速度越快,反之,速度越慢。 越近的速度越慢。 比傳統的概念教學方法要好得多,學生可以對速度有更深入的了解。 根據概念的性質,所使用的方法并不完全相同。 目的只是通過探索活動使概念更加生動、清晰。

2、實驗探究學習:設置情境→提出問題→猜測→設計實驗(或構建數學模型)→進行實驗(或理論推導)→分析論證→評價交流。

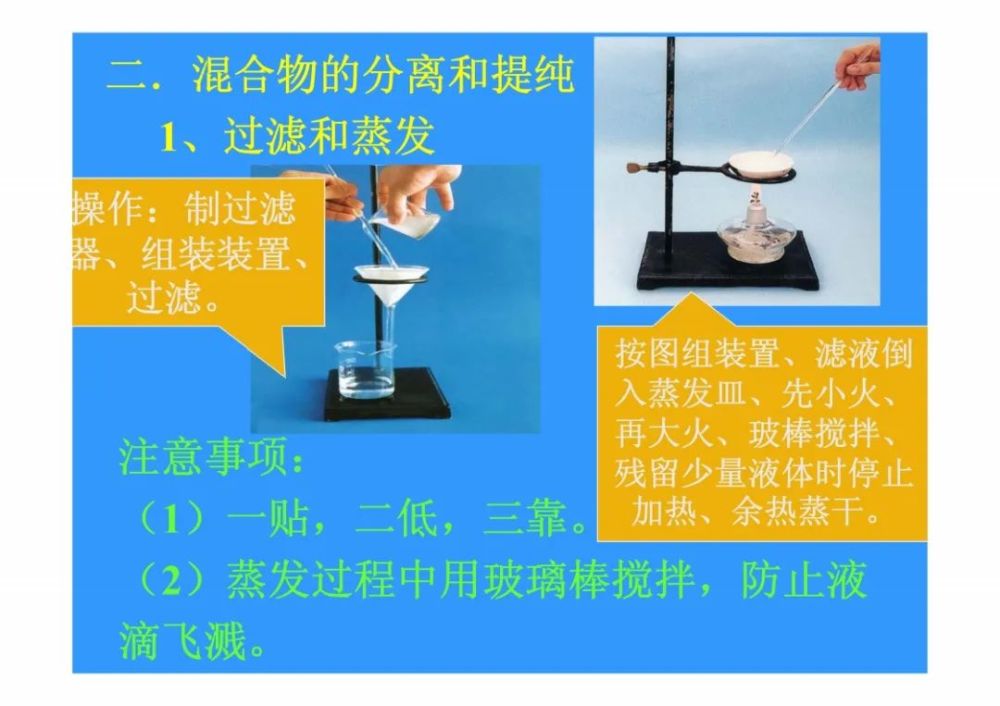

物理學由實驗和理論部分組成。 物理實驗是人類認識世界的重要活動,是研究的基礎。 在課外學習中,大多數學生對操作有濃厚的興趣,希望自己多做實驗。 利用這種積極性讓學生更多地參與實驗活動,充分讓學生在日常生活和學習過程中發現問題、提出問題,并積極利用自己的知識和經驗以及身邊現有的實驗設備來設計實驗、進行實驗,在實驗中加深對知識的鞏固和理解。 例如,在“沸騰”的探究性學習中,水的沸騰是我們生活中非常常見的物理現象,學生對現實生活中的水的沸騰并不陌生。 作為一門實驗課,學生們愿意接受和參與,可以看出學生對水沸騰的現象有了非常清晰的認識。 尤其是通過實驗,學生對沸騰的意義有了更深的理解,對物理也有了更深的理解。 實驗中存在錯誤,學生可以提出自己的意見,增強探究能力。 同時,通過對沸騰現象的描述,培養學生的語言表達能力。 再比如電阻測量方法的研究:學生已經在實驗室用伏安法測量了電阻。 實驗設備和實驗步驟都比較清晰。 但如果某些設備有限,或者補充某些設備,學生可以動動腦筋去做。 完整的、在給定設備中的設計。 從學生設計的類型來看,可以分為兩種:①用電流表間接測量電阻,②用電壓表間接測量電阻。 這次在有限設備下的實驗充分體現了他們積極的思維和主動的動手能力。 同時,也增強了學生做實驗的興趣。

3、探索性學習推導規則原理:設置情境→提出問題→猜想→設計實驗(或構建數學模型)→進行實驗(或理論推導)→分析論證→評價交流。

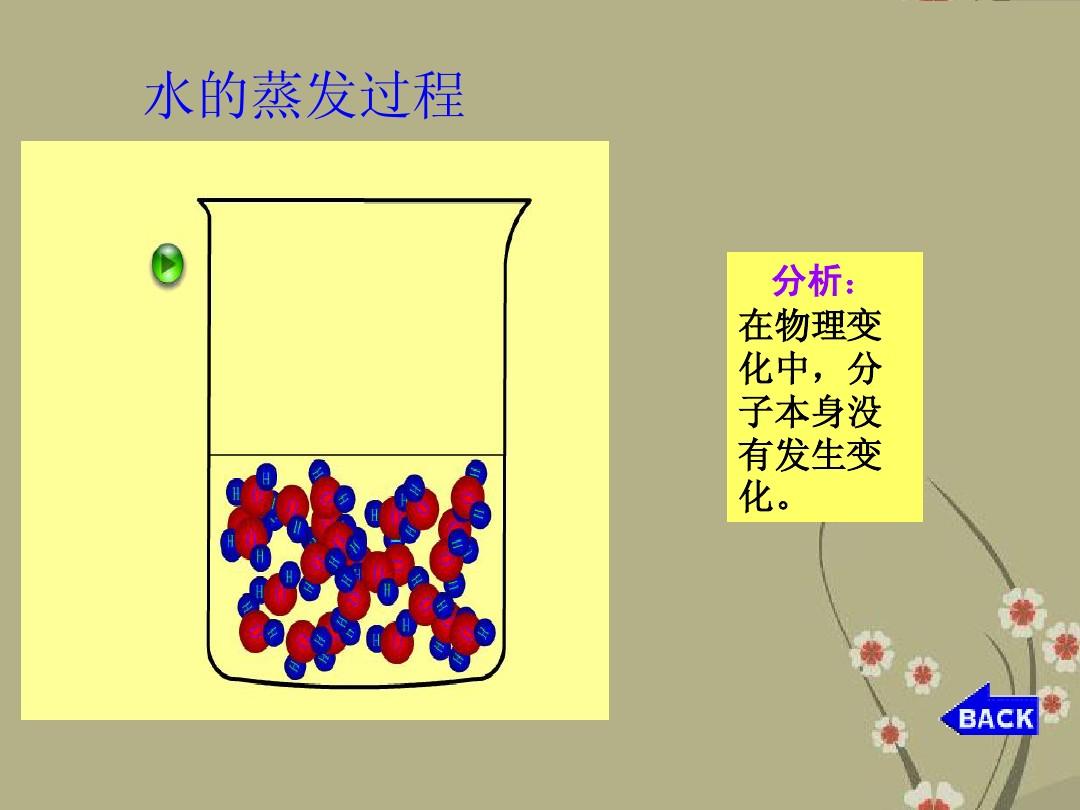

規律和原理的探索是根據物理規律和原理等,先設置情境初中物理教學評價設計,提出問題,然后進行猜測,然后通過設計實驗,進行實驗,分析論證(或構建數學模型,做出充分運用數學知識從理論上推導出規律和原理)來確認猜想是否正確。 在教學“探索哪些因素與浮力大小有關”時,采用自主、合作、探究的模式。 學生在實驗中使用簡單的實驗設備,從簡單的物理生活情境(物體的浮沉)開始,到提出問題、猜測,再到實驗的設計、操作、交流,學生們積極參與活動,學生們對活動充滿了興趣。 活動結束后,學生們在課后進一步討論,提出了許多個人意見。 在《影響蒸發速度的因素》的教學過程中,學生根據日常生活中的瑣事,很容易發現此類問題(如夏天洗的衣服比冬天的衣服需要先晾干;衣服放在冰箱里)。衣服應先曬干再置于陰涼處)。 衣服先放在通風處晾干; 冬天放在通風處的衣服比不通風處的衣服更早干等等)。 基于這些問題,我們提出猜想和假設,并結合自己的親身經歷,進行分析討論,得出結論:“液體的溫度越高,蒸發的速度就越快。” 液體蒸發得越快; 液體的表面積越大,蒸發越快; “空氣在液體表面流動得越快,蒸發得越快。”這也是要求學生掌握的一個知識點。但是我們到這里就停了下來,我們覺得失去了一個探索和學習的好機會,所以我們得出上述結論后,學生們陸續排除了其他因素的差異,逐步確定了液體表面空氣流動的速度和表面積大小等條件相同的情況下。含水量的差異是得出錯誤結論的根本原因,本質上,液體的溫度越高,蒸發的速度就越快,但由于棉襖中的含水量比手帕中的含水量多得多,在這種情況下。相同的溫度、相同的氣流速度、相同的表面積,棉襖內的水分會需要更多的時間才能全部蒸發,在此基礎上,我們將逐步加深對問題的討論,列舉生活中的一些現象,進一步引導學生一一討論影響蒸發速度的三個因素。 使學生認識到:(1)要直觀、快速地比較液體蒸發的速度,兩個物體的含水量必須相同且含水量必須較少。 (2)在討論影響蒸發速度的三個因素時,必須使其余兩個因素相同。 通過以上討論,學生更加深入地理解了“控制變量法”在研究多因素影響的物理量變化相關問題中的作用,讓學生真正體驗和學習了物理學的基本研究方法,有利于使學生學會學習并獲得終身學習的能力。

封面人物曾石

2、初中物理后的“探究式學習”活動模式─實踐探究

實踐探究是學生根據日常生活中的一些現象提出新問題,通過調查、實驗、生產、創造等方式解決新問題的探究方式。我們根據課外“探索性學習”的特點,采用實踐探究的方式。可以概括為以下兩種模式:

1.小型實驗探究:學生選擇課題→建立假設→設計實驗→進行實驗→驗證假設→交流評估。

物理學是一門實驗性很強的學科。 讓學生利用課余時間和假期自己找設備進行一些實驗研究,不僅可以縮短物理與生活的距離,也可以讓學生深刻感受到科學的現實。 感受科學、社會和日常生活的關系,有利于培養學生做好科學研究的興趣,有效培養學生發現問題、解決問題的能力和創造力,幫助學生學以致用。 實驗中使用的方法。

例如,在“水果(或蔬菜)電池”探索活動中,老師沒有為學生提供太多的實驗設備。 大部分同學充分利用身邊現有的生活資源,積極開展探索活動,獲得了我們常吃的水果和蔬菜。 這是一個簡單的結論:蔬菜可以發電; 連我們都感到驚訝:在一組實驗中,也對醋進行了測試,結果發現醋可以發電。 雖然不知道為什么會產生電,但足以說明學生的探究興趣,提高探究能力。 從整個過程可以看出,學生熟悉探究的一般過程,注重探究過程中自變量的控制,注重得出結論后對實驗過程的評價,并有一種反射。

2、制作研究:提出問題→制定方案→動手制作→評價溝通。

小制作可以充分調動學生的學習積極性,激發學生的學習興趣,培養學生的動手能力。 生產探究是教師提出有針對性的物理問題,并通過學生的生產來解決,培養學生的動手能力、應用能力和評價能力。

例如,自制滑動變阻器,通過滑動變阻器的小制作,增強學生的動手能力。 在交流中,老師了解到,為了找到合適的材料,學生們必須選擇哪種材料更好,更容易體現燈泡的亮度。 他們都仔細地討論、思考,并一次又一次地嘗試。 為了凸顯自己組制作的獨特性,一位同學花了很多時間尋找可變電阻的材料,最終采用了表帶作為滑動可變電阻的主要材料。 在班里的交流中,他引起了大家的注意,受到了同學們的熱烈歡迎。 制作完成后,學生們并沒有完全放棄實驗。 有的學生還利用自制的滑動變阻器來探究電阻對溫度的影響。 當一名學生制作一個滑動變阻器的小制作時,他的個人探索過程在課下還沒有結束。 相反,他在課后積極探索其他因素的影響:調整自制滑動變阻器所連接的電阻的阻值,使小燈泡恰到好處。 天有點亮,他用火加熱筆芯,發現小燈泡不亮。 他做了很多這樣的實驗,證實了筆芯的電阻也與溫度有關。

封面人物張長治

課堂內外的學習模式使得探究性學習在物理教育教學中發生了一些可喜的變化:保持了學生對自然世界的好奇心,增強了學生對科學探究的興趣,許多學生始終有一種探究學習的感覺。活動過程中的興奮。 、滿足感,激發學生提問和探究的興趣。 我們感覺很多學生學習物理的積極性越來越高,越來越多的人喜歡物理這門學科。 在探究性學習活動中,學生可以充分展現個人特點,在愉快的氛圍中進行各種探究活動,顯著提高了學生的實踐操作能力、動手能力和參與性。 探究式學習活動的發展,使得小制作、小論文等以往難以開展的活動成為可能。 現在他們已經增加并且變得更加富有。

(單位:隆昌縣黃家鎮中心學校)