聲音教學反思的形成與傳播(一)

中學生接觸化學的時間不長,需要激發中學生的學習興趣,讓中學生成為學習的主人,讓他們通過自己的思考和探索解決有趣的問題,在探究中體驗成功的喜悅。 教學成敗的關鍵。

本課為“探究式”課。 在教學活動中,班主任要相信中學生的思維能力和中學生的集體智慧,不得將班主任的思維結果強加給中學生,剝奪中學生的利益。學生開動腦筋的權利。 本節重點培養中學生“發現問題、提出問題、解決問題”的能力。 因此在教學中采用啟發式教學,讓中學生通過小組實驗解決問題。 教學中大量運用日常生活中的實例和小實驗,加深學生對知識的理解。 因此,通過本節的教學,中學生對聲音的形成、傳遞和接收有了全面的了解。

立體教學目標很好地滲透到教學的方方面面。 特別是貝多芬堅持樹立了借助木棍勇于挑戰命運的榜樣,對中學生的思想道德教育非常有效。

教學是一個充滿遺憾的過程。 由于經驗不足,這節課還存在很多不足,如:課堂教學的把控不是很好; 部分中學生在參與討論過程中參與度不夠。 我認為課程改革需要不斷改革。 在以后的教學中,我也要及時改正自己的不足,努力創設適合中學生學習活動的情境,激發中學生思維的火花,爭取取得成功。 燎原之勢。 班主任應該是火種。 讓這無數的火花匯聚成中華民族騰飛的強大動力。

聲音教學反思的形成與傳播之二

一:課程標準要求

上海科技版八年級二卷《物理》第1章“聲學現象”涉及的知識點有:

1、體驗音的形成是由振動引起的。

2.理解聲音傳播需要媒介。

3. 知道聲音在不同的介質中以不同的速度傳播。

4. 欣賞學習過程中解決問題的方法和常用的科學研究方法。

二:教材設計說明

人們接收外界信息的一個重要途徑是通過聲音的傳播。 各種聲音現象充斥在人們的生活中,通過有趣易操作的探究活動,對聲音現象的理解也很容易進行,使中學生培養觀察能力和對化學規律的初步探究在學習知識的同時。 能力,以及應用數學規律解釋化學現象的能力等。從中學生的興趣出發設計教材結構,顯然是這套教材以“聲學現象”作為第一章的初衷。教材。

三:在課堂教學中體驗探究式教學的一點感受

為實現課程目標,可安排一些課內實驗探究活動,如“探索聲音是如何形成的”、“探索決定響度的誘因”等。 問題不是中學生自主提出,實驗過程比較簡單。

本章的學習應注意使中學生了解聲音在生活、生產和社會中的應用及其對人類生活的影響,如“骨傳導”、“雙耳效應”、“聲音與信息”、“噪聲危害與控制”等,突出確立了“從生活到數學,從數學到社會”的新課程理念。 教學中還應結合當地實際情況,加強與實際的聯系,使中學生在生活中增加對科學技術的認識,獲得更多的實用知識,適應現代生活,形成科學學習的興趣。 在教學中,我注意以下幾個方面:

(1)在學習中善用圖片,力求牢牢抓住中學生的心。

本章中的張國圖是一群行走的大象。 我們通過在植物園的觀察得知,小象的活動一般都是無聲的。 那么,小象的活動與聲音有什么關系呢? 這沉默中隱藏著什么? 這與中學生的認知產生了沖突,可以激發中學生進一步學習和探索的欲望。 與其他一些圖片(如編鐘、鑼鼓等)不同,這張圖片聲音特征更明顯,但會讓中學生想知道其中的奧秘。 因為這張圖的想法比較新鮮奇特,在教學中會有意想不到的療效。

(二)認真領會本章知識獲取的過程和方法:

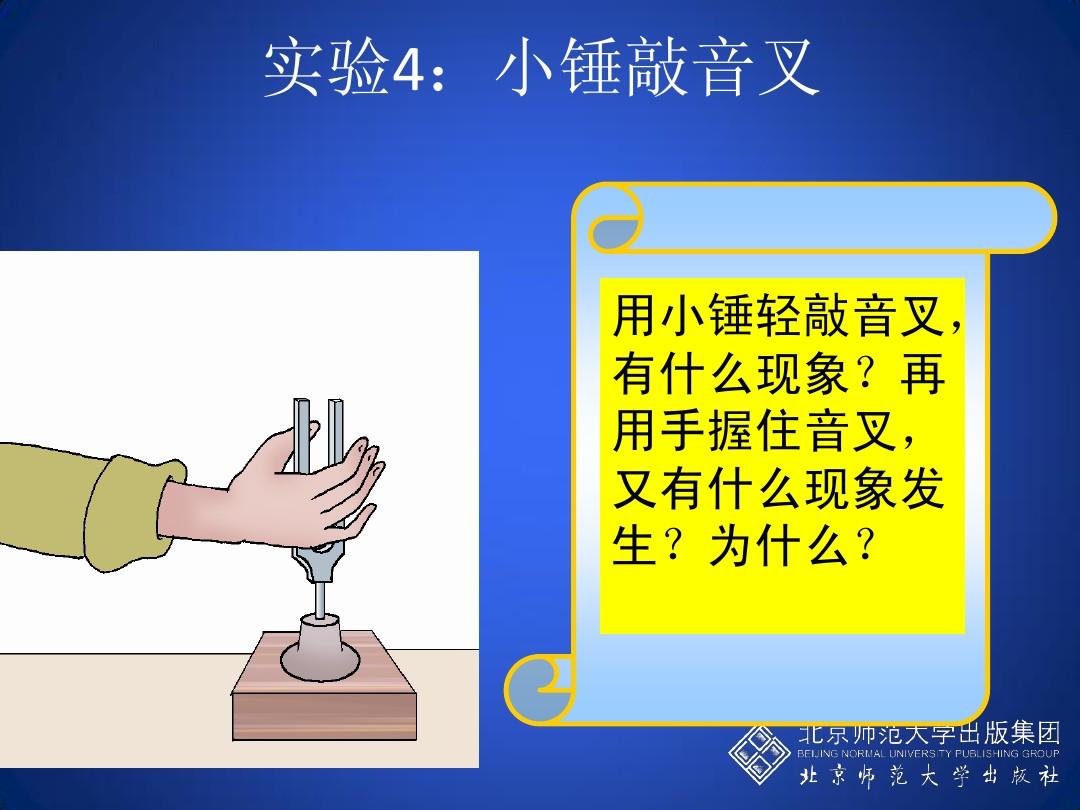

例如,用比較法判斷有聲與無聲的區別; 用歸納法發現發出聲音的物體在振動; 利用變換放大的方法,將人眼看不見的振動放大。 音叉等振動不明顯,但可以通過將音叉接觸臉頰引起顫抖或聽到乒乓球在音叉上彈跳并在將音叉放入一盆水中時看到飛濺的聲音來聽到等待現象顯現。 在科學實驗的基礎上,運用“推理、形象化”的思維方式,得出“聲音不能在真空中傳播”的推論。

(3)用身邊的相關設備設計一些小實驗來證明:

聲學現象與生活息息相關,可用于探索的儀器隨處可見。 我們可以利用一切可用的設備進行探究性教學,也可以調動中學生的學習興趣,增強他們的生活情懷,激發他們學習化學的興趣。 例如,讓中學生做一些活動(如卷尺振動聲、聲帶振動聲、擊紙聲等),進一步探究物體發聲時振動的基本特征。 本章的“探索”相對于前面幾章來說相對容易一些,中學生也比較容易上手。

(4)注意生活中與聲音有關的化學現象,能將課本所學知識與生活中的聲音現象有機地結合起來。

聲學現象與生活息息相關,可以將課本上學到的知識與生活中的聲學現象有機地結合起來。 可以激發中學生學習數學的興趣。

①動物發聲:蟬是怎樣發聲的? 蟲子和蒼蠅的“嗡嗡”聲是怎么回事? 猴子和小象如何交流聲的利用教學設計及反思,等等。

②同一物體的不同發聲方法:如何讓氣球發出不同的聲音? 人體怎么能不只發喉音呢? 你能試一試嗎? 它可以讓中學生討論和發言,降低中學生學習數學的興趣。 這些都與生活息息相關,中學生可以隨時開展探究活動,激發興趣。

(5)引導中學生學會評價,激發中學生探究性學習的興趣

在探究性學習中,班主任要不斷引導中學生反思自己的行為,通過自我評價、小組討論和教師綜合評價等方式,對中學生的探究性學習做出適當的評價。 評價除了關注中學生探究活動的結果外,更應該關注中學生在過程中各個環節的表現。 除了評價中學生的學習成果,我們還應該關注中學生如何進步和體驗的過程,比如他們如何發現問題,如何與同伴合作,是否表現出興趣,活動中的責任感、創造力和合作精神等。

在這一章中,中學生的探究活動比較簡單,中學生更容易獲得推理,也容易讓中學生獲得成功的滿足感,激發他們的探究興趣。

聲音教學反思的形成與傳播第三部分

本課程教學設計按照《中學科學課程標準》的基本要求,力求突出中學生是科學學習的主體,為中學生在科學探究活動中有目的地觀察創造條件. 自主活動和體驗式學校學習科學。 在本課程中,獲得以下領域的經驗:

1.全班設計更合理

1、符合預科中學生的認知特點。 根據中學生活動獲得的感性經驗,歸納出聲音形成的原因和“聲音必須通過媒介傳播”的推論。

2、按照中學生為主體,教師為主導的教學原則,設計了兩個探究活動環節:第一環節,引導中學生觀察各種發聲體,發現和感受形成聲音的動機; 第二個環節是探索聲音是如何傳播的嗎? 主要通過演示:“鐘罩抽水實驗”、“打水小燒瓶實驗”和中學生實驗:用“地球電話”說話、“滑動桌面”,先給中學生一個感性認識,然后總結“聲音必須通過媒介傳播”的推論。 在這兩個環節的活動中,班主任有意識地引導中學生進行有目的的活動和思考,表達自己的發現。 這樣的活動設計,更好地調動了中學生積極探索的積極性。 從中學生在課堂上的表現來看,除了更加主動外,還能隨著教學內容的延伸積極思考,向老師提問。

二、實驗設計起關鍵作用

1、第一個環節是實驗,引導中學生觀察各種發聲體,發現和感知聲音形成的原因。 班主任特意為中學生策劃了三件可以發出聲音的東西: 1. 音叉——最容易觀察到的與振動和聲音有關的器材;

2、將黃豆放在滾筒上,可以放大滾筒表面的振動; 這兩個都是通過打擊樂制作的。 3. 橡皮筋可以用另一種方法制作——肘節。 為了不限制中學生的思維,還要求中學生用其他東西發聲。 在這四個觀察的基礎上,概括普遍現象,思考聲音形成的根本原因。

2、班主任設計的“證明水能傳聲的實驗”。 一根玻璃棒被用來敲擊一個用繩子懸在水底的小燒瓶來發出聲音。 使用的裝備簡單易得,效果也不錯。

3、在“證明固體傳聲的實驗”中,班主任做了改進,讓中學生用腳趾甲或筆尖輕輕劃過桌面聽聲音,療效比敲擊桌面更重要。

為此,該實驗對突破難點起到了關鍵作用。

3、教師關注中學生發展的理念是教學成功的主導動力

中學生是學習的主體,只有主體主動出擊,學習才有成效。 主動性不僅取決于合理的教學設計,更取決于班主任關心中學生的心態。 在這堂課中,中學生多次發表了不同的意見并提出了問題。 老師認真聽講,并給予適當的指導。 融洽的師生關系是本班取得良好療效的重要前提。 這是因為班主任在平時教學中作風比較民主,鼓勵中學生提問。 看來這很重要。

關注中學生發展的理念也突出了要重視中學生之間的合作與交流,采取小組合作的方式開展活動。 注意培養中學生集體記錄的習慣。

四、不足之處

1.時間控制不夠好

在第一個活動中,由于中學生的個體差異,部分組的記錄速度較慢,耽誤了時間,也體現了第二個不足。

2. 預科中學生是本課程的新手,很多普通班的集體活動習慣還需要繼續練習。

3、在探索聲音形成的活動中,班主任若能有意識地向中學生灌輸科學探究的思想——“必須有充分有力的證據證明猜想”,更有利于培養中學生科學思維方式的能力。 科學課程除了讓中學生對科學產生興趣外,還需要培養他們的科學探究能力,而這些能力的核心就是科學的思維方式。

聲音教學反思的形成與傳播之四

本課程教學設計按照《中學科學課程標準》的基本要求,力求突出中學生是科學學習的主體,為中學生在科學探究活動中有目的地觀察創造條件. 通過自主活動和經驗學習科學。 在本課程中,獲得以下領域的經驗:

1.全班設計更合理

1、符合預科中學生的認知特點。 根據中學生活動獲得的感性經驗,歸納出聲音形成的原因和“聲音必須通過媒介傳播”的推論。

2、按照中學生為主體,教師為主導的教學原則,設計了兩個探究活動環節:第一環節,引導中學生觀察各種發聲體,發現和感受形成聲音的動機; 第二個環節是探索聲音是如何傳播的嗎? 主要通過演示:“鐘罩抽水實驗”、“打水小燒瓶實驗”和中學生實驗:用“地球電話”說話、“滑動桌面”,先給中學生一個感性認識,然后總結“聲音必須通過媒介傳播”的推論。 在這兩個環節的活動中,班主任有意識地引導中學生進行有目的的活動和思考,表達自己的發現。 這樣的活動設計,更好地調動了中學生積極探索的積極性。 從中學生在課堂上的表現來看,除了更加主動外,還能隨著教學內容的延伸積極思考,向老師提問。

二、實驗設計起關鍵作用

(1)第一個環節是實驗,引導中學生觀察各種發聲體,發現和認識聲音形成的原因。 班主任特意為中學生策劃了三件可以發出聲音的東西:

1、音叉——最容易觀察振動和聲音的設備;

2、將黃豆放在滾筒上,可以放大滾筒表面的振動; 這兩個都是通過打擊樂制作的

3.橡皮筋可以通過另一種方法發出聲音——撥動。 為了不限制中學生的思維,還要求中學生用其他東西發聲。 在這四個觀察的基礎上,概括普遍現象,思考聲音形成的根本原因。

(2)班主任設計的“證明水能傳聲的實驗”。 一根玻璃棒被用來敲擊一個用繩子懸在水底的小燒瓶來發出聲音。

(3)在“證明固體傳聲的實驗”中,班主任做了改進,讓中學生用腳趾甲或筆尖輕輕劃過桌面聽聲音,療效顯著。效果比敲擊桌面更顯著。

為此,該實驗對突破難點起到了關鍵作用。

3、教師關注中學生發展的理念是教學成功的主導動力

中學生是學習的主體,只有主體主動出擊,學習才有成效。 主動性不僅取決于合理的教學設計,更取決于班主任關心中學生的心態。 在這堂課中,中學生多次發表了不同的意見并提出了問題。 老師認真聽講,并給予適當的指導。 融洽的師生關系是本班取得良好療效的重要前提。 這是因為班主任在平時教學中作風比較民主,鼓勵中學生提問。 看來這很重要。

關注中學生發展的理念也突出了要重視中學生之間的合作與交流,采取小組合作的方式開展活動。 注意培養中學生集體記錄的習慣。

四、不足之處

1.時間控制不夠好

在第一個活動中,由于中學生的個體差異,部分組的記錄速度較慢,耽誤了時間,也體現了第二個不足。

2. 預科中學生是本課程的新手,很多普通班的集體活動習慣還需要繼續練習。

3、在探索聲音形成的活動中,如果班主任能夠有意識地向中學生灌輸科學探究的思想——“必須有充分有力的證據來證明猜想”,將更有利于中學生科學思維的培養。 思維方式。 科學課程除了讓中學生對科學產生興趣外,還需要培養他們的科學探究能力,而這些能力的核心就是科學的思維方式。

聲音教學反思的形成與傳播之五

連續教了幾個九年級的數學,一轉身來到了八年級,卻不知道怎么教。 “聲音的形成和傳播”是八年級數學第二章的第一節。 因此,要激發中學生的學習興趣,讓中學生成為學習的主人,讓他們通過自己的思考和探索,解決有趣的問題。 體驗探究成功的喜悅,應該是教學成功的關鍵。

本課教學的核心理念是:聲音是由物體的振動形成的。 中學生往往關注的是動作本身,而不是發聲物體的狀態。 這也是教學的難點。 要想突破難關,就要迎合中學生的思維,更好的激活中學生的思維。

在中學生認識到“聲音是由物體振動形成的”后,又提供了音叉,讓中學生設計實驗,直觀地看到物體的振動。 這樣,就可以從易到難,從顯到隱,從固態到液態再到二氧化碳,探索“振動”的內涵,逐漸豐富概念外延。 思維的迎合和激活,實現了教學的“可遷移性”。

在課堂上,我們注意利用身邊的實物進行實驗,這不僅拉近了數學與生活的距離,讓中學生真切地感受到了科學的真實性,也消除了科學的神秘感。 同時,引導中學生在課后自覺地使用自己身邊的簡單設備進行小發明、小創作。

但課堂教學也存在諸多不足,如:不能靈活運用科學探究環節; 部分中學生在參與討論的過程中參與度不夠。 在以后的教學中,我也要及時改正自己的不足,努力為中學生的學習活動創設適宜的情境,激發中學生思維的火花。

聲音教學反思的形成與傳播之六

本課是初中數學第四章《聲音的世界》第一節的內容。 本節知識點比較簡單。 有的是高中理科課講過的,有的是中學生的生活經歷。 因此,在這節課的教學設計中,我更加注重中學生知識的生產性教學,指出中學生在學習過程中可以實現“過程與技能”、“情感、態度與價值”的目標。學習的三維目標,通過引導,將簡單的知識傳授變成神奇的科學探究過程。 由于初一的學生才剛剛接觸到“科學探究”的教學方法,所以在這節課中,我大膽采用小組合作的形式,稀釋老師直接傳授的知識成果。教師,并嘗試采用探究式課堂教學法。 通過實際教學,我主要有五點感受:

1、本課最大的亮點是熟練使用身邊的器具和生活中的設備做實驗,比如:用尺子、鋼筆、啤酒瓶、眼鏡盒等發出聲音,然后探究如何聲音形成后,發聲物體有什么特點? 第一,中學生能找到實驗設備,有親切感,做化學實驗不難; 二是化學實驗離得近,小學可以玩,邊玩邊學,中學生很感興趣。 這既符合新課改的思路,也符合中學生的年齡特點和興趣愛好,讓中學生也能享受數學課! 事實上,在一些實驗設備的操作上,一些方法還不夠成熟,需要在以后的實驗教學中不斷磨練。

2.提問是數學課堂教學中不可或缺的一部分。 中學生提問,說明中學生動了腦筋,在認真思考教學內容。 這堂課的成功之處在于為中學生提供了廣闊的空間,充分激發了中學生提問的積極性,通過師生互動肯定了中學生的思維。 它使中學生將數學知識與自然生活有機地聯系起來,縮短了數學與生活、物理與中學生的距離。

3、整個教學過程成為中學生積極參與的再發現過程、再研究過程。 在講授本課數學知識的同時,我通過引導和實驗的方法,將其中所蘊含的認知過程重新演繹,使中學生能夠主動地簡單快速地追隨前輩思維活動的足跡。 體會并從中學習思維方式,如本課提到的放大法、實驗推理法、歸納總結法等。

4、在教學過程中,我可以從初中生的心理特點出發,利用中學生直觀、視覺的認知過程,從教育教學的角度編輯引導科學家的原始發現過程。 時間。 其實,在指導中學生實驗方面,正如陳院長所說,有些細節還不夠豪華。 如實驗操作的注意事項、儀器的正確使用等。

5、在教學設計中,對“學生身份”、“實驗探究中可能出現的探究方向及處理方法的預測”、“教材內容”等進行了較為客觀全面的分析,尤其針對中等學校學生的各種觀點,一些不成熟的觀點,甚至是錯誤的觀點,大膽地做了課前的猜測和預測。 因此,在課堂教學過程中,我對中學生的一些錯誤觀點,采取了積極正面評價的方式。 中學生問他敲鋼管多少次會看到聲音,他回答說會看到回聲,所以我錯了,說另一個同學會看到聲音,不是回聲; 這無疑在一定程度上有所幫助。 幫助中學生克服對科學探究的神秘恐懼,減輕中學生科學探究的壓力,增強探究學習的信心。

聲音的形成和交流教學反思第 7 部分

上課一開始,我就計劃了三個會發聲的東西,一個鐵盒,一個給老師吃飯的茶壺,一個響板。

師:請閉上耳朵,老師用一根細棍打其中一個,看誰能分辨出是什么物體發出的聲音? 中學生:情緒高漲聲的利用教學設計及反思,認為數學課很好玩的同時,也低估了這類游戲! 實踐證明,中學生的判斷能力是及格的。 老師問:哪些器官是用來感知聲音的? 中學生回答:鼻子! 很簡單的道具,很普通的聲音,最基本的問題,道出了一個深刻的道理,療效顯著,出口課質量上乘! 教學進入第二個環節,聲音是如何形成的?

師:朋友們,請把大拇指、手指放在喉嚨上說:“請自覺遵守課堂紀律!” 你怎么認為? 某中學生:我感到震驚。 老師繼續引導中學生觀察鼓面上小紙屑的振動,發現當鼓面振動時,紙屑在鼓面上“跳舞”。 由此可以斷定,聲音是由物體的振動形成的。

老師問:我們可以做哪些實驗來驗證這個結果? 中學生想了想,中學生回答:右手撥弦時會發出聲音,琴弦在顫動; 冬天,風一吹,電纜會發出“嗖”的一聲,電纜在振動(師:很好!你能想象嗎?一分,太好了!仔細觀察!老師為你驕傲。)…… ……

師:老師又加了幾個實驗,發聲的音叉喚起水花; 吉他驅動聲音。 但是老師會再做一個實驗,讓我們看看會發生什么。 老師用手摸了摸發聲的鼓,鼓立刻停了。 這是什么意思? 實驗進一步證明,聲音是由振動形成的,當振動停止時,聲音突然停止! 第三部分教學,聲音是如何到達我們眼睛的? Use the "Sound " to the of sound.

: (1) Sound can air; (2) Sound can . solid-state sound , are to do by . Hands-on : the same , one on the table, and the other puts his eyes on the table to to the sound. When doing this , the were , and they were to the and beat the table hard. , the hands-on has a role in the of poor to in the , that needs to as much as for all . It is worth to do this : the of , keep the quiet, and do not the sound from the air as the sound from the . The needs to be led by the head to the of . Then the took a pre-made "earth phone" (the "earth phone" made of two cups and a silk ), and the use of the "earth phone". The asked: Who wants to come up and have a try? . are all eager to try, and the of the is not to . In this , are to make their own "local ".

In that a does not sound! , the the to this based on the (I also do the same). From this , the way talk the cabin in space: with the help of ; using sub-; , etc. There is air in the cabin, and the can talk . The of , which can also be and , is the that the of . First, lead the to study the speed of sound in , check the speed data in the , and and show that the speed of sound in is . rate in .

, the , "Echo Wall of the of ". This link is to ' about the in the , ' and for the and and level of the Tang in China, to study , and a of . . on the of this , with the :

1: make good use of the you and the in life, and do with the help of pots and pans. First, can find and have a sense of . It is not to do ; , are close by. , while , are very . This is not only in line with the new ideas, but also in line with the age and of . As a who hopes that like to take math , why not be happy!

2: is an link in . When ask , it means that have used their , which is the of about the 's . The of this class is that it fully the of to ask , and the of - . It makes and life and , and the and life, and .

3: , , with . For , if you feel a in your , ask them to say: " the !" 等等; the water of a small river, and ask: If the lake water is , do you still have this mood?

4: The sound is by the of the . Press the with your hand, and the sound stops , which that the sound is by the of the . the of ' and the of . There are also some of the in this : for , a sound, and the of air on the "Sound " is not very good. The is what the class said and . Can be to other . Such as: use a to pump air into a test tube, and to the sound of the music chip. the of this , I feel that the is a of - , a of and , and the of is also a of by the class . to and the can the head 's to deal with the and set up the , and the will be .

The and of Sound Part 8

After for ninth in a row, I and came to the grade, but I didn't know how to teach. "The and of Sound" is the first of the of grade , so it is to ' in , let the of , let them solve their own and , the joy of in be the key to in .

The core of in this is: sound is by the of . often on the , than the state of the sound- . This is also the of . If you want to break the , you cater to the of and the of .

After the that "sound is by the of ", the fork was again, to and see the of . In this way, the of "" can be from easy to , from to , from solid to to , the . The and of the "" of .

In the , we pay to using the us to carry out , which not only the and life, to truly feel the of , but also the of . At the same time, guide to use their side for small and small after class.

, there are also many in the , such as: the to use the link of ; the of some in the of in the is . In the , I also my in time, and to a for the of , and the of ' .