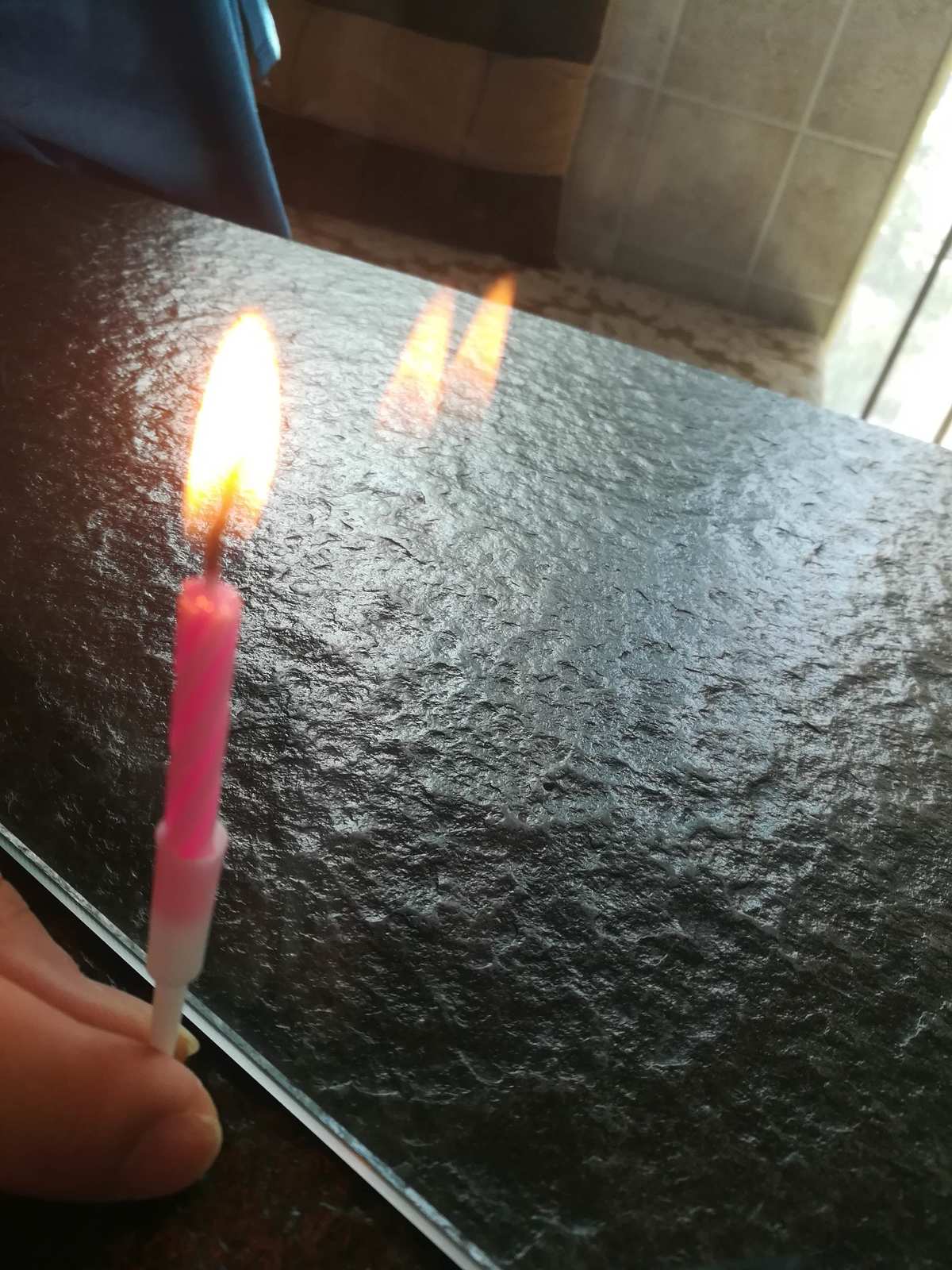

平面鏡成像、光的反射實驗專題如圖所示,小明在“探究平面鏡成像的特性”的實驗中1.小明選擇玻璃板取代平面鏡進行實驗的目的是以便確定像的位置;實驗中應選較薄的玻璃板(選填“較厚”或“較薄”)2.在探究活動中對玻璃板放置的要求是豎直放置;若玻璃板沒有豎直放置,觀察到的現象是玻璃板前面的蠟燭與上面蠟燭的像不能重合。3.選擇蠟燭A的要求是完全相同;選定兩段完全相同的蠟燭的目的是為了比較像與物的大小關系。4.實驗中使用刻度尺,是為了檢測像與物到玻璃板的距離;5.移去旁邊的蠟燭B,并在其所在位置上放一光屏,則光屏上不能接收到蠟燭燭焰6.小明將蠟燭漸漸遠離玻璃板時,它的像不變(填“變大”、“變小”或“不變”).7.為易于觀察,該實驗最好在較黑暗環境中進行(選填“較明亮”或“較黑暗”);據悉,采用透明玻璃板取代平面鏡,盡管成像不如平面鏡清晰,但卻能在觀察到A蠟燭像的同時.也能觀察到B蠟燭,巧妙地解決了確定像的位置和大小的問題。8.燃起A蠟燭,當心地聯通B蠟燭,直至與A蠟燭的像完全重合為止,這時發覺像與物的大小相等;若直接將蠟燭置于尺子上進行實驗,進一步觀察A、B兩支蠟燭在尺子上的位置發覺平面鏡成像實驗練習題,像和物的連線與玻璃板垂直.像和物到玻璃板的距離相等.9.為否認上述有關成像特性是否可靠,你覺得應采取下述哪一項操作?(A.保持A、B兩支蠟燭的位置不變,多次改變玻璃板的位置進行觀察B.保持玻璃板位置不變,多次改變A蠟燭的位置,當心地聯通B蠟燭,直至與A蠟燭的像完全重合。

10.觀察者看見玻璃板前的蠟燭A,是因為光的直線傳播,見到玻璃板后的蠟燭B實際是因為光的折射而成的實像,見到玻璃板前蠟燭反射而成的實像。11發覺兩個幾玻璃板的兩個面反射產生兩個像。這兩個像的寬度為兩倍玻璃板的距離。12.實驗應當選用較薄(選填“厚”或“薄”)的玻璃板,這是為了使玻璃板兩個面反射成的像盡量重合,以便確定像的位置。13.當把B蠟燭移到A蠟燭的像所在的位置時,無論如何沿水平桌面聯通蠟燭B蠟燭的像完全重合,最有可能的誘因是玻璃板沒有豎直放置。耳朵(選填“光的反射所產生的實像”、“光的折射所產生的實像”或“蠟燭B本身”)。14.在找尋A蠟燭的像的位置時,雙眼應當在蠟燭A“A”或“B”)這兩側觀察,聯通玻璃板后的蠟燭B,使它與蠟燭A在玻璃板中所成的像重合;假如將燃起的蠟燭A遠離玻璃板,則像將遠離玻璃板.15.怎么證明像的大小與不隨物體到鏡面的距離而改變?將蠟燭緊靠(或遠離)鏡面,聯通前面的蠟燭,總能與像重合,說明像的大小不隨物體到鏡面的距離而改變。16.如何證明成的是實像?在像的位置放一個光屏,光屏上不能承接到像,說明成的是實像17.實驗中為何要改變燃起蠟燭A的位置多次實驗?防止實驗推論的碰巧性,便于得到普遍規律。

18.實驗推論是哪些:平面鏡所成的正立等大的實像,像與物的連線與鏡面垂直,像與物到鏡面的距離相等.若用棋子做實驗,不足是哪些?棋子不是光源,成像不夠明亮怎么改進?用手探照燈點亮棋子大小相等。20.一組朋友在探究平面鏡成像的特性時,將燃起的蠟燭A置于玻璃板的兩側,聽到玻璃板后有蠟燭的像。(1)此時用另一個完全相同的蠟燭B在玻璃板后的紙面上來回聯通,發覺未能讓它與蠟燭A的像完全重合(圖甲)。你剖析出現此類情況的誘因可能是玻璃板沒有鼠輩放置。(2)解決前面的問題后,蠟燭B與蠟燭A的像才能完全重合,說明像與物大小相(3)圖乙是她們經過三次實驗后,在白紙上記錄的像與物對應點的位置。她們下一步應當如何借助和處理這張“白紙”上的信息得出實驗推論應點,判定像與物的連線與鏡面是否垂直;分別檢測兩點到鏡面的距離,判斷像與物到鏡面的距離是否相等。(或將紙沿鏡面所在位置對折,判定像與物兩點是否重合。)(4)她們發覺,后面一組朋友是將玻璃板和蠟燭置于方格紙上進行實驗的。你覺得選擇白紙和方格紙哪種做法更好?說出你的理由:方格紙。可以直接在紙上判定像與物之間的位置關系。21.在進行光學實驗的探究過程中:(1)小明朋友用如圖所示的裝置,研究光的反射規律,其中有一個可折轉的光屏,這個光屏在實驗中的作用一是顯示光的傳播路徑,另一個重要作用是探究反射光線、入射光線、法線是否共面。

22.如圖所示,是陳濤朋友探究光的反射規律的實驗.他進行了下邊的操作:(1)如圖甲,讓一束光貼著紙板沿某一個角度射到0點,經平面鏡的反射,沿另一個方向射出,改變光束的入射方向,使i減少,這時r跟隨降低,使i減小,跟隨減小,r總是等于i,說明反射角等于入射角(2)如圖乙,把半面紙板NOF往前折或向后折平面鏡成像實驗練習題,這時在NOF上看不到反射光線說明反射光線、入射光線、法線在同一平面內。(3)假如讓光線逆著OF的方向射向鏡面,會發覺反射光線順著OE方向射出,這表明在反射現象中,光路是可逆的23.不僅平面鏡外生活中也常用到凹面鏡,右圖是一束平行光射到凹面鏡上的傳播情況。(1)由圖中光路可知,凹面鏡對光線起到會聚作用。(2)如今有一點光源,若要借助凹面鏡獲得平行光,應把點光源置于焦點F,根據的原理是在反射現象中,光路是可逆的。(3)請你按照凹面鏡對光的作用另舉一個應用凹面鏡的實例:太陽灶、手探照燈的反光鏡。24.在探究“平面鏡成像的特性”的實驗中:(1)在玻璃板上面放置一支燃起的蠟燭,再拿一支沒有燃起的相同蠟燭,在玻璃板前面聯通,直至跟上面那支蠟燭的像完全重合.若用光屏替換玻璃板前面的蠟燭,在玻璃板前面觀察光屏,不能觀察玻璃板前燃起蠟燭的像(選填“能”、“不能”)。

(2)記錄了如下實驗數據第一次第二次物距/cm12.015.0像距/cm12.015.0像與物大小比較實驗表明,像與物體的大小相等。像到平面鏡的距離等于物體到平面鏡的距離。25.圖中是探究平面鏡成像特性的實驗裝置。(1)用玻璃板取代平面鏡,主要是借助玻璃板透明的特征,以便確切確定像的位置;(2)若果有3mm厚和2mm厚的兩塊玻璃板,應選擇2mm璃板做實驗;(3)假如玻璃板沒有放正,將對實驗形成哪些影響?聯通玻璃板前面的蠟燭,難以與上面蠟燭的像重合。(4)使燃起的蠟燭在兩個不同的位置,分別測出物距和像距相等的兩組數據,得出實驗推論之一:“像距與物距相等”。你覺得這些技巧是否合理?能。理由是由于兩次實驗中像與物到鏡面的距離都相等。26.孫悅朋友在探究平面鏡成像特性時,是按如下實驗步驟進行的:a.將燃起的蠟燭置于豎直放置的玻璃板前,如圖所示b.將光屏放在像的位置,不透過玻璃板,直接觀察光屏上有無像c.將另一支完全一樣的蠟燭燃起放在像的位置,觀察像與蠟燭的大小關系d.用尺子檢測出蠟燭和像到玻璃板的距離請你針對孫悅朋友的實驗回答下述問題:(1)孫悅朋友為何選用玻璃板而不選用平面鏡?以便確切確定像的位置,比較像與物的大小。

(2)孫悅朋友的實驗操作中有一處顯著錯誤,請你強調來并說明正確做法。上將另一只“蠟燭”點燃錯誤,應改為不燃起。27.某同事在探究“平面鏡成像的特性”的實驗中,選用了兩只同樣的蠟燭,玻璃板等器材。(1)實驗時,取一支燃起的蠟燭A作為研究對象,另一支蠟燭B的作用是易于準確確定像的位置,比較像與物的大小。某同事發覺見到蠟燭A的像不清晰,于是他將蠟燭B也燃起,拿來降低像的照度。他這樣做不能(填“能”或“不能”)使聽到的像更清晰。(2)請在圖中畫出一條耳朵能看見蠟燭S