以下內容是平面鏡成像的教學設計。 更多關于平面鏡成像的精彩內容平面鏡成像教學設計ppt,如PPT講稿、教案、學習計劃、試題、講座、教案、教學設計等,請查看:平面鏡成像PPT教案等教學資源匯總

本文目錄

相關信息

【教材分析】

本課是蘇克八年級《物理》第二冊第三章“光現象”第三節“平面鏡成像”。 “平面鏡成像”是本章的重點內容之一。 就是在學習光的線性傳播的基礎上平面鏡成像教學設計ppt,進一步研究和理解平面鏡成像的特性。 本課程與生活密切相關,是中學生第一次接觸“像”的概念,將學習凸透鏡成像,因此具有承前啟后的重要作用。未來。

本部分教材主要安排了“平面鏡成像”的探索性實驗,讓中學生自己實驗,自己總結規律,展示了科學方法和科學知識的學習。

【學員分析】

光學現象是中學生在生活中所熟悉的,也容易對其產生興趣。 在教學中,要充分發揮實驗的作用,利用他們好奇心強、好動的心理特點,調動他們學習的積極性和主動性。 [來源:

【教學設計思路】

通過本課的學習,中學生將體驗科學探究的基本過程,學習科學探究方法,培養初步的科學探究能力。 本節重點介紹“設計”和“探索”的過程:

1.《如何證明圖像和物體大小是否相同》→如何比較真實圖像和物體的大小→找到與物體完全相等的物體(替代品)并與物體進行大小比較圖像→如何同時觀察圖像和替代物體→把平面鏡換成白玻璃(實驗的基本思路)。

2.“如何確定圖像與物體的位置關系”與上面的技術相同,用數學代替圖像→找到圖像的位置→測量和分析

3.《如何判斷是否為實像》用一張白紙作為光幕→觀察鏡子后面紙上的圖像→發現是實像

班主任在教學中應給予合理指導,避免中學生盲目探索。 當中學生遇到問題時,班主任應在思維方向上給予啟發,盡可能讓中學生思考、解決。

【教學目標】

1. 知識與技能

(1)了解平面鏡成像的特點。

(2)了解平面鏡如何形成實像以及實像是如何產生的。

(3)了解日常生活中平面鏡的成像現象。

2、流程與技巧

(1)體驗“平面鏡成像特性”的探索,學會記錄實驗過程中的信息。

(2)觀察實驗現象,感知真實圖像的意義。

3. 情感、態度、價值觀

(1)在“平面鏡成像特性”的探索中感受化學現象的美麗與和諧,獲得“發現”成功的喜悅。

(2)認真記錄實驗信息,舉一反三,具有實事求是的科學心態。

【教學設備】

每個實驗組2支相同大小(相同長度和厚度)的蠟燭,一面平面鏡,一塊平板玻璃,火柴,支架,細線,刻度尺,白紙,電腦等多媒體設備

【教學流程】

1、新課程介紹

播放電影《魔法之不滅的蠟燭》。

借助神奇的“不滅蠟燭”引入新課,中學生們睜大了眼睛,學習興趣被充分激發,他們盡力了解道理,使中學生學校學生有學習的內在動力。 同時,可以感受到玻璃板代替平面鏡和蠟燭燃燒成像的好處,為下一步的實驗設計奠定基礎。

班主任:化學里,表面是平面的全身鏡叫平面鏡; 全身鏡外的蠟燭稱為“物”; 全身鏡上的“堅不可摧”的蠟燭被稱為“圖像”。 明天我們一起學習“平面鏡成像”。 班主任的講義顯示了該主題。

2.開展新課程

1.提出問題,推測

班主任:朋友們,我們經常使用平面鏡,對于平面鏡的成像我們有很多感性的認識。 您能告訴我平面鏡成像有什么特點嗎? (班主任不作任何提示,讓中學生充分發揮想象力)。

中學生:討論、歸納(允許錯誤的猜測,并盡量讓中學生給出猜測的理由)

班主任:您提出了很多需要探索的猜想,但由于課時有限,我們這節課將重點探索:圖像和物體的大小是否相同,兩者之間有什么關系。圖像和物體相對于鏡子的位置?

2. 設計實驗

班主任:我們用什么方法來驗證圖像和物體大小是否相等? (給中學生一些思考的時間)。

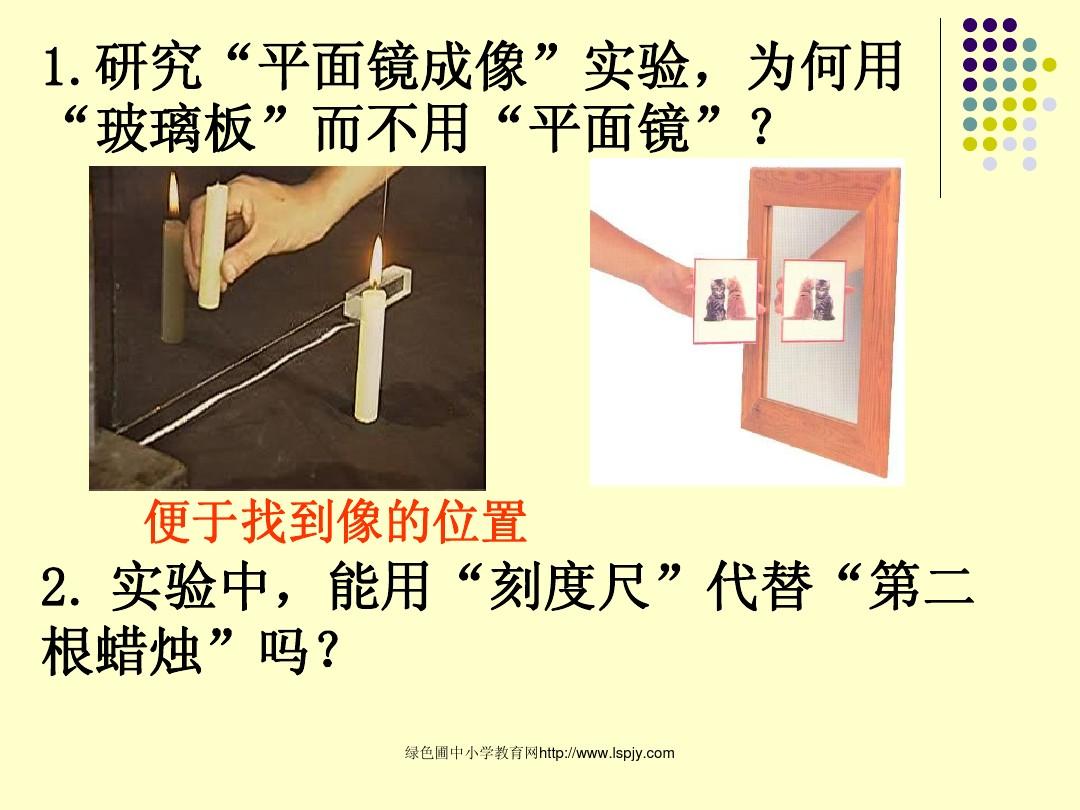

在實驗設計過程中,中學生可能會對“如何比較物體的大小”感到困難。 針對這些情況,班主任可以提出指導性問題,“我們如何比較兩個朋友的臂展是否相等?我們該怎么做?” 兩個物體大小相等嗎?”(根據當地的學習經驗,中學生很容易想出“等待”的方式,讓中學生討論如何“等待”不能在一起的物體,這樣中學生能理解問題的關鍵是找到一個與鏡子前的物體一模一樣的物體并與得到的圖像進行比較(替換-兩根相同的蠟燭)(等:山東話,意思使兩件事重合)。

班主任把中學生分成兩人一組,嘗試用椅子上的一面平面鏡子和兩根形狀和大小相同的蠟燭來做實驗。 這個問題)。

班主任總結:我們只能看到物體在平面鏡上面的像,而看不到背面的像。 沒有辦法把“替代品”放在平面鏡背面的成像位置上。

班主任指導:在你旁邊放一張白紙(相當于光幕)。 物體的圖像會出現在屏幕上嗎? 為什么圖片不見了? (讓中學生思考、分析、討論、舉一反三)

班主任:平面鏡形成的圖像無法呈現在光幕上。 它不是真實光線交叉形成的圖像。 數學稱這些圖像為真實圖像。 (中學生很快就明白這就像真實的圖像)

班主任:怎樣才能同時看到圖像和“替身”呢?

由于課前的實驗誘導,中學生往往會想到用玻璃板代替平面鏡。

班主任問了一個問題:如何確定圖像的位置?

如何判斷旁邊的蠟燭與圖像完全重合呢?

玻璃板如何放置?

實驗過程中蠟燭是否固定在一個位置?

師生討論并得出結論:將一根點燃的蠟燭放在玻璃板后面,然后拿另一支未點燃的蠟燭放在圖像的位置,直到看起來與圖像完全重合,這個位置就是圖像的位置。 將玻璃板后面的腹部左右兩側連接起來,直到前面的蠟燭和圖像從不同的位置完全重疊。 實驗時玻璃板必須垂直放置。 一個實驗純屬巧合,并不足以說明問題。 至少要改變一次蠟燭的位置,重復實驗,這樣得到的實驗數據才有說服力。

3. 進行實驗并收集證據

中學生改用平板玻璃來完成實驗(如上圖)。 實驗過程中,班主任還提醒中學生:不要忘記記錄物體、圖像、玻璃板和實驗數據的位置; 實驗過程中要小心處理玻璃板,不要讓蠟油燙傷手,實驗結束后及時熄滅蠟燭。 實驗結束時,引導中學生觀察物體圖像與玻璃板所在連線的連線。 這兩條相交線的位置關系是什么?

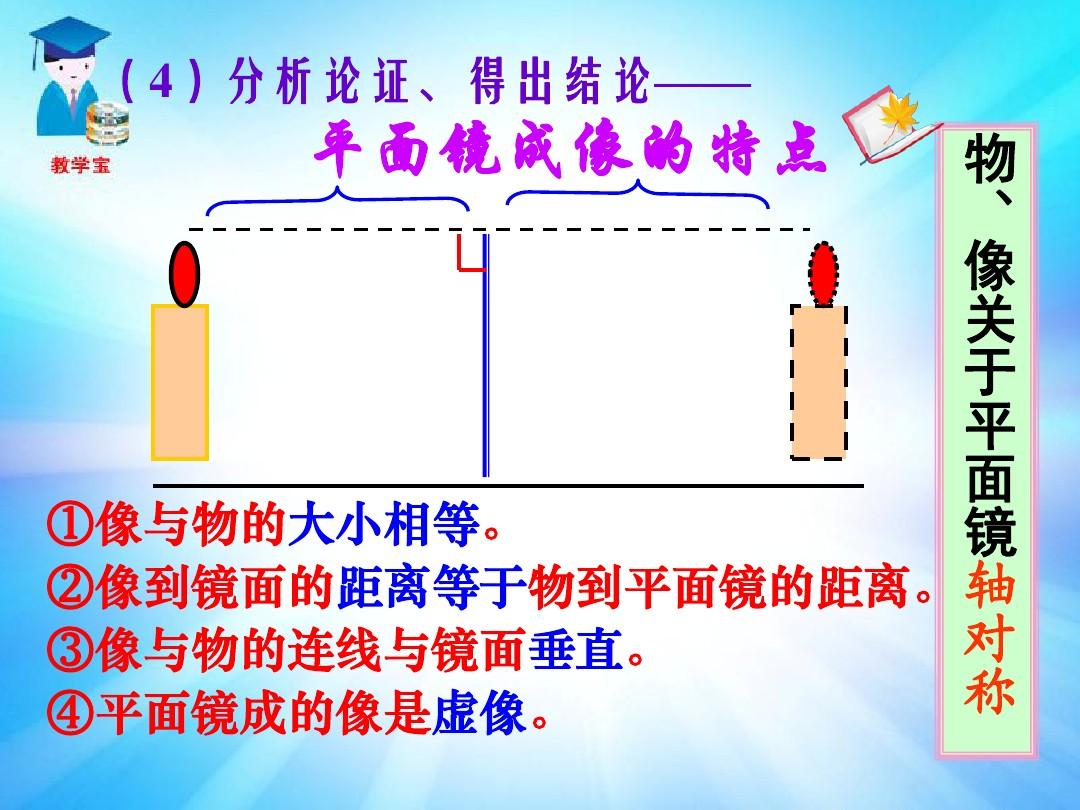

4、分析論證:

班主任指導各組中學生做好實驗記錄,分析數據,做出推斷。 借助物理投影,顯示各組的實驗記錄和數據及其推論。

證據一:玻璃板(平面鏡)旁邊的像與物體完全重合

推論1:圖像和物體大小相等

證據二:物距、像距實驗數據

推論2:像和物體到平面鏡的距離相同

推論3:平面鏡成像與物體的連線垂直于平面鏡

班主任總結:可見,像和物體也是關于鏡子對稱的。

5. 評估與溝通

組織中學生交流討論:實驗操作中存在哪些不足? 測試結果可靠嗎? 各組的研究結果是否相同? 你想驗證什么猜測? 相應的實驗計劃是什么?

3.課堂總結(教案展示)

(1)平面鏡成像的特點

1、像與物體大小相等;

2、像等于物體到鏡子的距離;

3、像與物體的連線垂直于鏡面;

4.像真實的圖像一樣。

(2)平面鏡所成的像是實像。 因此,它無法呈現在光幕上,只能用耳朵觀察。