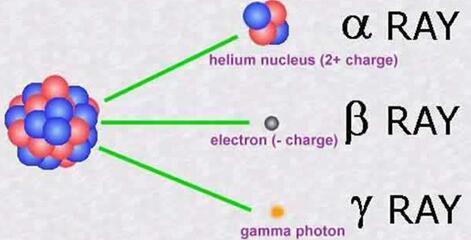

1. 貝塔衰變

當原子核自發發射 β 粒子或捕獲軌道電子時發生的轉變。 發射電子的衰變過程稱為β衰變; 發射正電子的衰變過程稱為β+衰變; 原子核從原子核外層電子殼層捕獲軌道電子的衰變過程稱為軌道電子捕獲。

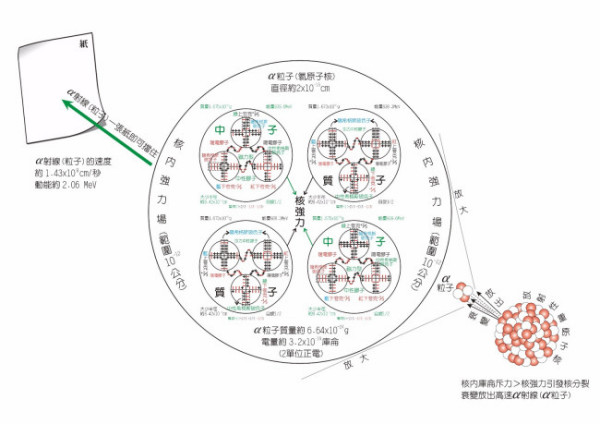

2.阿爾法衰變

α衰變,又稱α衰變,是放射性衰變(核衰變)的一種; 當發生α衰變時,α粒子將從原子核中噴出; 發生α衰變后,原子核的質量數會減少4個單位,其原子序數也會減少2個單位。

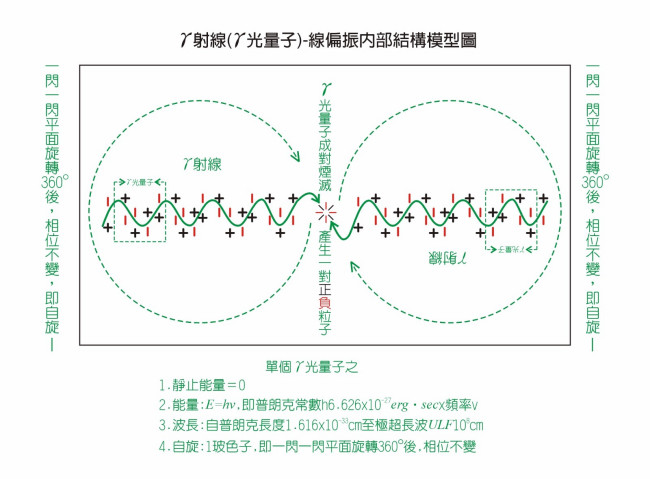

3. γ衰變

它是放射性元素衰變的一種形式。 反應過程中會發射伽馬射線(一種電磁波,而不是粒子)。 由于這種衰變不涉及質量或電荷的變化,因此沒有特別重要的化學方程式。

擴展信息:

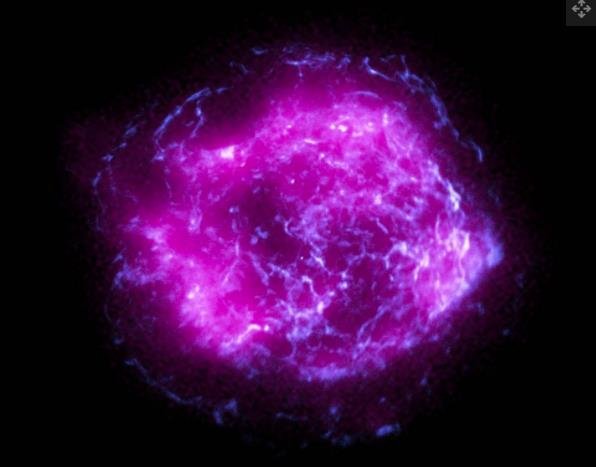

衰變

1. 衰減速度

有些放射性物質衰變很快,而另一些物質衰變很慢,這是放射性同位素的一個特性。 對于某種放射性物質,其衰變率是恒定的。 所有放射性同位素的衰變率都不能被外界因素改變。 各種放射性同位素都有其特定的相對衰變率,相對衰變率就是衰變常數。

2. 腐爛法則

通過研究大量原子核,發現所有放射性物質的原子核數量隨時間t的變化遵循普遍的衰變規律。 放射性同位素的原子數量隨時間呈負指數函數衰減。 這就是腐朽的規律。

實驗表明,在dt時間內衰變,衰變dN的放射性元素的原子核數與放射性元素N的原子核數和dt成正比。 dN=-λNdt。 式中,λ是一個比例常數,稱為衰變常數,代表放射性元素衰變的速度。 式中的負號是由于放射性元素的原子核數量隨著時間的推移而減少。

3. 衰變定律

放射性衰變遵循指數衰變定律。 放射性核是一個量子系統,核衰變是遵循量子力學統計定律的量子躍遷過程。 也就是說,對于任何放射性原子核來說,衰變的時刻完全是偶然的,無法預測的,而大量放射性原子核的集合作為一個整體,衰變的規律是相當確定的。

假設t=0時刻的放射性核數為N0,t時刻的放射性核數為N,則指數衰變定律為N=N0e-λt,其中λ稱為衰變常數,代表衰變單位時間內放射性核的概率。 它反映了放射性核衰變的速度。 λ值越大,衰減越快; 反之亦然。

實際中,常用半衰期T1/2或平均壽命τ來反映衰變的速度。 半衰期是放射性核衰變一半所需的時間; 平均壽命是指不同原子核的早期或晚期衰變,這是一個完全偶然的事件。 平均壽命是通過對所有原子核的壽命進行平均而得到的。

參考:百度百科--Decay

α衰變(α衰變)是放射性元素衰變的一種形式。 反應過程中會釋放α粒子,因此得名。

屬于α衰變。 可以看出,反應物的質量數減少了4,原子序數減少了2; 釋放的α粒子是氦核。 因為反應的本質是一個原子核反應生成兩個原子核,所以α衰變也是核裂變的一種。

放射性核發射電子(β粒子)和中微子并轉變成另一種核的過程。

1896年衰變,貝克勒爾(AH)發現了鈾的放射性; 1897年,盧瑟福(E.)和湯姆遜(JJ)研究了鈾輻射在磁場中的偏轉,發現鈾輻射帶正電和帶電。 帶負電和不帶電的三種射線分別稱為α射線、β射線和伽馬射線。 β射線相應的衰變過程也稱為β衰變。

正電子的發射稱為“正β衰變”,電子的發射稱為“負β衰變”。 在正β衰變中,原子核中的質子變成中子,同時釋放出正電子和反中微子; 在負β衰變中,原子核中的中子變成質子,同時釋放電子和反中微子。 電子中微子。 另外,電子俘獲也是β衰變的一種,成為電子俘獲β衰變。

由于β粒子是電子,而電子的質量遠小于原子核的質量,因此原子核釋放β粒子后,其質量數不會發生變化。

β衰變的規律是:新原子核的質量數不變,電荷數增加1,新原子核在元素周期表中的位置向后移動一位。 β衰變釋放的電子能量是連續分布的,但每種衰變方式都有一個最大極限,可以達到數萬億電子伏以上。 這部分能量被中微子帶走。

Alpha衰變內部結構模型圖

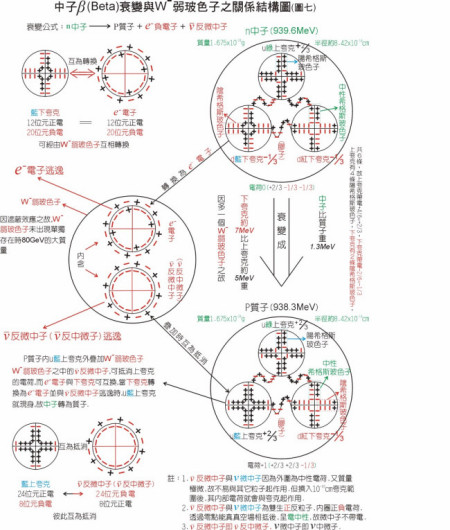

β-衰變內部結構模型圖

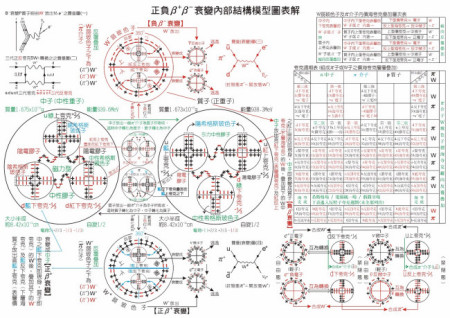

β-和β+衰變內部結構模型圖

圖中的+-號代表不可分割的正負電磁信息的最小單位——量子比特(qubit)

(著名物理學家約翰·惠勒曾經說過:一切都來自比特。它來自比特。

量子信息研究興起后,這一概念升華為一切源于量子比特的思想)

注:位就是位

γ衰變中伽馬射線內部結構模型圖