基于核心素質的《力的合成與分解》教學設計基于核心素質的《力的合成與分解》教學設計一、教學內容剖析北京實驗中學初中部張春斌1.教材安排及地位

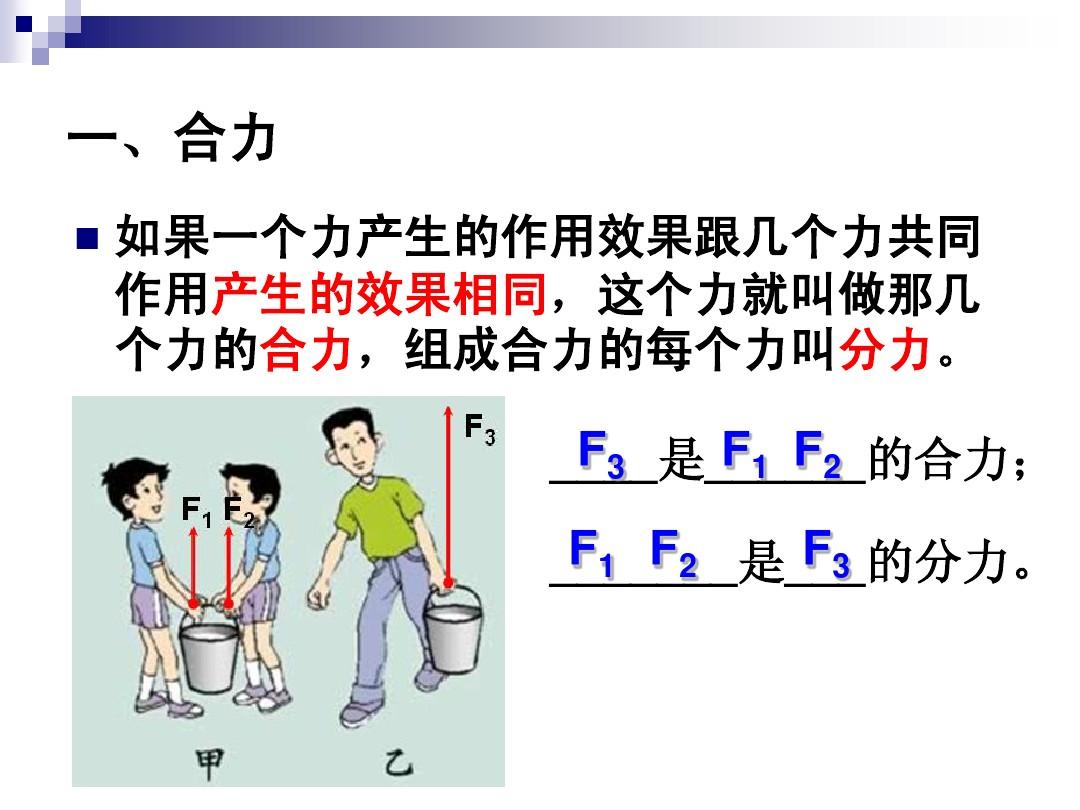

新人教版教材《力的合成與分解》這一課題安排在第三章第四節中,教材通過實驗探究力的合成與分解遵守平行四邊形。本節課包含了一個重要的數學思想——等效取代,兩個概念——合力與分力,一個規則——平行四邊形定則,一個技能——力的合成與分解。本節課上承重力、彈力、摩擦力三個概念,以及力的合成這一技能;下接共點力的平衡問題,作為動力學剖析的基本技能之一,在整個熱學知識體系中占有基礎性地位。2.課標要求及理解

2017年新課標要求“通過實驗,了解力的合成與分解,曉得矢量和標量”。力的合成與分解是一個工具,新課標要求應用數學知識解決具體問題應結合具體的實際情境。因而在本節教學中,給中學生提供大量實際情境,讓中學生認識力的分解,培養中學生的“物理觀念”。讓中學生在實際情景中解決物理問題,產生把情境與知識相關聯的意識,培養中學生的“科學思維”。通過等效取代思想的產生培養中學生的科學具象思維能力高一物理有圖教學ppt,通過力的合成與分解培養中學生運用數學知識解決具體問題的能力。二、學生情況剖析1.學習特性

本節課面向對象是高二中學生,記憶以有意記憶為主,能注意在理解的基礎上記憶。據悉初步完成從具體思維為主到具象思維為主的過渡。因而在教學中須要注意結合已有知識讓中學生進行“有意義的學習”,除了讓中學生學會力的合成與分解,更要讓中學生理解為何要進行力的合成與分解;此外通過圖片、視頻、實物讓中學生融入實際情境,在實際情境中的生活問題升華為數學問題,培養中學生的數學建模能力,培養中學生的具象思維。2.知識打算

中學生已學習了共點力、二力平衡以及力的合成,曉得平行四邊形定則,會畫力的圖示,熟悉平行四邊形的幾何特征,具備相關的知識基礎,中學生才能比較容易的認識力的合成與分解。而力的合成與分解是一個工具,關鍵在于應用數學知識解決具體問題。3.前概念

依據相關文獻以及教學實踐獲知,中學生常常存在兩個前概念。前概念1:覺得分力一定1大于合力;前概念2:覺得斜面上的物體的重力可以分解為對斜面的壓力以及一個下降力。三、重、難點任務剖析重點:曉得力的合成與分解,就能利使勁的分解來解釋生活中的現象;難點:理解確定分力的方向的方式。四、教學目標設計核心素質具體描述學科核心素質的水平數學觀念認識力的合成與分解;

能靈活應用力的合成與分解來解釋生活中的現象;2

5科學思維在解釋大橋的事例中,才能將現實問題具象成為數學模型,結合推理、論證,多角度解釋為何大橋要建如此長;5科學探究在探究力的合成遵守哪些定則時,能選用合適器材獲得實驗數據,剖析數據找出其中規律,產生合理的推論;4科學心態與責任在應用中引入鄭和下西洋,培養中學生民族自豪感,并提倡STEAM教育,培養中學生的科學心態與責任。3五、教學媒體設計1.設計根據及意圖

新課標要求應用數學知識解決具體問題應結合具體的實際情境。故本節課采用大量圖片視頻提高中學生的感性認知,采用多個實驗讓中學生親身體驗,為中學生創造實際情況,在實際生活中解決數學問題。新課標要求注重中學生的科學探究能力的培養和信息技術的應用,因而本節課引入傳感讓學生更直觀地理解力的合成與分解,突出教學重點,突破難點。2.具體媒體需求

PPT講義、電腦、實物展廳、傳感器(朗威斜面上重力分解儀、數據采集器、專用筆記本軟件)、逆風行車(貨車、船帆、吹風筒)2六、教學過程設計(一)引入

設計意圖

教育心理學家覺得學習一個新的概念,最好制造認知沖突,在沖突的引起和解決的過程,中學生會快速構建新的知識體系。因而在新課引入中制造認知沖突,降低感性認識、激發興趣、引入課題。活動設計環節師生活動施行說明引入課題【解決生活中的困局】

車輛拋錨堵住路口,怎么移走車輛?視頻播放視頻前放中學生思索有哪些方式可以聯通車輛。一只手臂就能否聯通車輛,引起中學生的興趣。(二)構建新概念

設計意圖

教育學家杜威指出做學校,讓中學生通過探究了解力的合成與分解遵守平行四邊形定則。活動設計環節師生活動施行說明認識力的合成與分解【實驗探究】

通過實驗探究力的合成與分解遵守平行四邊形定則。【概念構建】

再按照力的分解與合成是逆運算的關系,得出力的分解也遵守平行四邊形定則。利用動漫讓中學生理解若沒有條件限制,一個力可以分解出無數對分力。A、強調合力與分力等效取代的關系。B、給出等效取代的事例或圖片。(三)怎樣進行力的分解

情境:斜面上重物重力的分解3設計意圖

同樣從身邊的熟悉的事物入手,在熟悉的情景中解決新的問題,因而習得力的分解這一技能。讓中學生從多角度探究當斜度變大,重力沿斜面方向分力的變化情況,鍛練中學生的科學思維。活動設計環節師生活動施行說明怎樣進行力的分解【問題二】為什么大橋要建如此長?借助中學生熟悉的引橋為例切入主題,提供具體數字,讓中學生真切感遭到大橋很長,迸發學習熱情。【建立數學模型】

讓中學生思索,借助追問的方法引導中學生構建數學模型,把橋面具象為斜面。2017年版本新課標四大學科核心素質第二條科學思維第一項就指出模型建立,因而應在平常課堂中,讓中學生接觸建模過程,培養建模能力。【反思】哪一種分解方式更好?通過中學生討論,讓中學生深入思索為何重力要分解成順著斜面方向以及垂直斜面方向。因為靜止在斜面上的物體除重力外還遭到磨擦力和支持力,甲的分解方法才能建立出兩對平衡力,更便捷剖析問題,培養中學生的元認知人能力。【活動二】

剖析隨著角度θ變大(0~90°),F1、F2大小的變化。通過多種方式進行探究。讓中學生從多角度探究問題,培養中學生的科學推理、科學論證、質疑創新等科學思維,并讓中學生體驗科學探究的過程。4【討論】

1.靜止在斜面上的物體是否遭到F支、f、F1、F2、G五個力?(F1、F2為G的分力)

2.能否說F2是重物A對斜面B的壓力?這兩個問題是部份中學生存在的錯誤的前概念,讓中學生自行討論,必要時可以采用蘇格拉底式的產婆術追問讓中學生扭轉概念。(四)力的分解的應用

設計意圖

化學來始于生活,更要能邁向社會。讓中學生解釋引入實驗,前后呼應。再按照力的分解的原理,解釋2008年大水災,號召中學生關注社會;再借助小力分解出大力解決生活中的困局。新課標要求要對中學生進行評價,學習完力的分解,借助習題評價中學生學得怎樣。活動設計環節師生活動施行說明力的分解應用【解釋引入實驗】【活動三】算一算

讓中學生估算當角度為89.9°時,繩子的拉力T。【拓展】讓中學生解釋2008年大水災,好多高壓線被扭斷,電纜線塔被拉倒的誘因。讓中學生認識只要角度合適,小力可以分解出大力,摒棄合力小于分力的前概念。讓中學生對比鉤碼重力與分解下來的繩子拉力,直觀對比加強分力才能小于合力的觀念,轉變前概念。同一原理,讓中學生在不同的情景中體驗,幫助中學生內化力的分解這一技能。(五)課后作業

設計意圖

新課標要求,理解科學·技術·社會·環境(STSE)的關系基礎上逐步產生的對科學和技術應有的正確心態以及責任感,進一步漸漸產生“科學心態與責任”。讓中學生課后動手親身體驗力的分解,通過制做小船,彰顯STEAM教育理念。向中學生介紹中華民族的航海英雄,迸發中學生的民族自豪感,培養中學生的愛國之情以及科學心態與責任感。5活動設計環節師生活動施行說明STEAM——逆風行舟【思考題】

鄭和船隊遠航時,在遇見逆風時,海員們轉動船帆,使船帆與風向成一定角度,便可逆風行駛。請剖析逆風行舟的原理;

請朋友們課后制做一艘才能逆風行駛的小船,并上網查詢有關鄭和下西洋的知識。若中學生程度好,可以直接解釋,若中學生暫時接受不了,可以用尺子與三角板演示,再進一步解釋其中的原理。讓中學生課后制做小船,培養中學生動手能力,促使STEAM教育。適當向中學生介紹鄭和下西洋的歷史,培養中學生的愛國之情。八、教學反省1.亮點

(1)確立四維教學目標,培養學科核心素質

根據2017年版新課標,重視學科核心素質的培養。特根據核心素質的四個方面——物理觀念、科學思維、科學探究、科學心態與責任,擬定本節課的教學目標,同時按照新課標學科核心素質的水平界定,詳盡制訂本節課中各個素質要達到的等級,作為本教學設計的根據。諸如科學思維要求達到第5水平,即才能將現實問題具象成為化學模型,結合推理、論證,多角度解釋實際生活中的現象,這作為本節課的教學難點。在“問題二”教學環節中,將大橋具象為斜面,培養中學生的數學建模能力;通過三種方式探究斜度變大,重力沿斜面方向的分力變大,培養中學生多角度解釋實際生活中的現象的能力,進而鍛練中學生的科學思維。又如化學觀念中“能靈活應用力的分解來解釋生活中的現象”,也是第5水平要求,作為本節課的教學重點。本節課結合多個具體的實際情境,如“斜拉橋索塔”、“引橋”、“2008年大水災”、“一指帶動車輛”、“鄭和下西洋”等,讓中學生在具體情景中應用力的分解進行解釋,并進一步讓中學生反省為何如此分解,讓中學生能從更深層次——方法論層面把握力的分解,因而突出教學重點。(2)創新實驗6本節課的通過自創的“一只手臂帶動車輛”實驗,中學生覺得拉不動,結果卻可以,制造中學生的認知沖突,因而迸發中學生學習興趣,引入課堂。(3)融入STEAM理念

在本節課最后的逆風行駛的小舟中,須要綜合應用到力的分解的知識(科學S)、制作過程中則須要運用技術T與工程學E、對小船進行美化的過程中須要運用到藝術A、計算一個最佳的角度會借助到物理知識M。2.須要注意的地方

本節課教學內容多,探究次數多,班主任要掌握好教學的時間,以免超時。據悉,引導中學生解釋各類現象,若中學生難以解釋,應該做好引導高一物理有圖教學ppt,讓中學生習得剖析的方式,明白如何分解以及為何分解,而不僅僅滿足于曉得力的分解這一概念。7