2020年9月17日,在黃浩名師工作室成立大會上,我有幸聆聽了王培清院長關(guān)于中學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)的講座。 王先生現(xiàn)年80歲。 60年來,他雖然擔(dān)任過各種重要職務(wù),但他對基礎(chǔ)教育的數(shù)學(xué)研究從未停止。 在兩個半小時的講座中,他精神抖擻,沒有短暫的休息,將一生的感受和感悟都奉獻(xiàn)出來,令人敬佩。 現(xiàn)整理發(fā)言稿,供大家參考。 由于時間倉促,有些語言描述可能不恰當(dāng),敬請諒解。

從2001年6月8日教育部頒布《基礎(chǔ)教育課程改革綱要》到2019年6月23日國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深化教育改革提高義務(wù)教育質(zhì)量的意見》,課堂教學(xué)改革在全省范圍內(nèi)廣泛舉行。 這期間,有成績,也有失誤。 到現(xiàn)在為止,你還是一頭霧水。 那么,我來談?wù)劽魈熘袑W(xué)教學(xué)的內(nèi)容,我覺得是非常有意義的。 明天我講三個問題:1、初中數(shù)學(xué)課的性質(zhì)是什么? 2、初中生為什么要學(xué)數(shù)學(xué)? 3、初中數(shù)學(xué)班主任如何教好化學(xué)?

1、初中數(shù)學(xué)課的性質(zhì)是什么?

“物理學(xué)”是一個很好的名字,它有兩個含義。 第一層,物質(zhì)是化學(xué)風(fēng)暴,指的是力、熱、電、光等內(nèi)容,原因就是原因; 第二個含義:學(xué)習(xí)這門學(xué)科是為了了解道理,從道理到事物,通過一些客觀現(xiàn)象和實驗使人明白一些原理,然后用這個原理來解釋生活現(xiàn)象。 因此,本學(xué)科是一門以觀察和實驗為基礎(chǔ)的實證學(xué)科。 觀察、實驗、興趣、思考是數(shù)學(xué)教學(xué)的四個要素。 觀察和實驗是基礎(chǔ),興趣是關(guān)鍵,思考是核心。

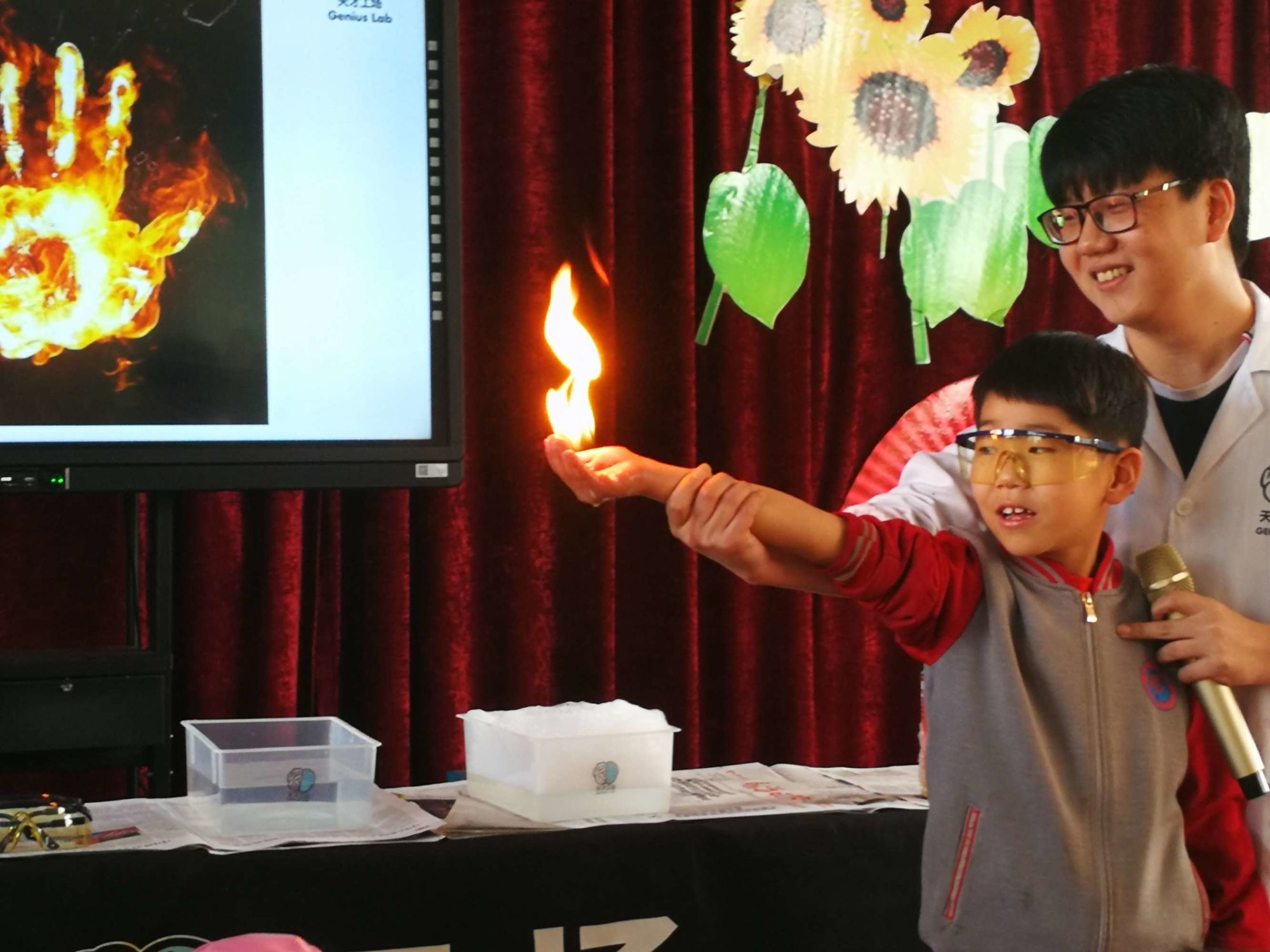

1、無論從激發(fā)興趣、啟發(fā)思維的角度來看,觀察實驗都是不可或缺的。 班主任無意觀摩實驗就上講臺,風(fēng)險很大。 觀察實驗是激發(fā)興趣、啟發(fā)思維的有效工具,是數(shù)學(xué)教學(xué)的法寶。 中學(xué)生之所以喜歡數(shù)學(xué),是因為觀察實驗。 然而,在當(dāng)前應(yīng)試教育的壓力和經(jīng)費不足的壓力下,數(shù)學(xué)成了翻唱歌曲,很難在課堂上聽到有趣的、發(fā)人深省的、有啟發(fā)性的實驗。 2019年中央文件明確強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)實驗教學(xué)。 這是一個在我們面前不是問題的問題。 現(xiàn)在它已經(jīng)成為一個重要的問題。 如何將小學(xué)數(shù)學(xué)從做練習(xí)轉(zhuǎn)向觀察實驗是一個重要課題。

2、興趣是關(guān)鍵。 興趣不是思考,而是打開思考之門的鑰匙。 興趣是最好的班主任。 中學(xué)生如果沒有學(xué)習(xí)興趣,思維之門就會關(guān)閉,以后的發(fā)展就會出現(xiàn)問題。 激發(fā)中學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣非常重要。 為什么說要做實驗,聯(lián)系現(xiàn)實生活,為什么要有情景教學(xué),目的就是為了引起興趣。

3、思維是核心。 人之所以為人,就在于能用大腦思考問題。 任何一個三維目標(biāo)都離不開思考。 思維是中學(xué)生發(fā)展的核心,也是課堂教學(xué)的核心。

人類的思維可分為三種類型。 一是形象思維。 形象思維依賴于想象,比如文學(xué)作品。 它比較模糊和不確定,很少使用數(shù)學(xué)。 第二個是邏輯思維,主要是數(shù)學(xué)思維。 邏輯思維講因果,從因到果,條件和誘因會造成什么結(jié)果,從果到因,什么誘因造成這個結(jié)果,就可以分析它形成的原因。 這就是邏輯思維,講的是因果關(guān)系。 邏輯思維極其清晰明確。 第三種思維是直覺思維,依靠頓悟,靈感來了,問題就明白了。 比如,阿基米德在洗腳的時候,靈光一閃,感受到了壓力,同時看到了水溢出來,于是他突然意識到了兩者之間的關(guān)系,發(fā)現(xiàn)了阿基米德原理。 發(fā)明和創(chuàng)造取決于頓悟。 比如李白的《望廬山瀑布》中的內(nèi)容就不能用化學(xué)思維來判斷。 但現(xiàn)在有些老師很困惑。 有一節(jié)課,老師在課上列出了很多詩,然后提出了問題。 創(chuàng)新不僅要追求方法的奇特,更要追求內(nèi)容的拓展。 再比如,在黃浩老師的《凸透鏡應(yīng)用》課上物理電學(xué)符號圖片,院長是如何借助凸透鏡成像超過2倍焦距的原理制作出相機(jī)的。 第一步,他完成了光具座實驗,讓中學(xué)生在光幕上看到倒立縮小的虛像; 第二步,他在光具座上加了一個黑匣子,只留下凸透鏡,并用磨砂玻璃代替了光幕,制作了相機(jī)的模型,并進(jìn)行微調(diào)以看到清晰的圖像。 第三步是考慮如何保存圖像。 當(dāng)時我考慮的是感光膠片。 前面使用的是壓印紙。 這是一堂真正的數(shù)學(xué)課,以觀察實驗為基礎(chǔ),展示化學(xué)現(xiàn)象的規(guī)律,然后用規(guī)律推入現(xiàn)實生活,制作成相機(jī),展現(xiàn)出從物體認(rèn)識原理、從原理到物體轉(zhuǎn)化為物體的特點。 最終該班榮獲銀獎。

2、初中生為什么要學(xué)數(shù)學(xué)

讓高中生學(xué)數(shù)學(xué)并不是要培養(yǎng)他們成為化學(xué)家、化學(xué)工人。 其作用是培養(yǎng)中學(xué)生追求真理的科學(xué)精神、實事求是的科學(xué)心態(tài),提高中學(xué)生的科學(xué)素質(zhì)。 精神、態(tài)度、素養(yǎng)的培養(yǎng)將有益于中學(xué)生一生的發(fā)展。 聯(lián)合國教科文組織評判國民素質(zhì)的三個方面:對科學(xué)知識的理解、對獲取科學(xué)知識過程的理解、對科學(xué)促進(jìn)人類社會發(fā)展的理解。 我國課程改革的三維目標(biāo)也是如此,相互吻合。 我國對于核心質(zhì)量也有相關(guān)文件,但是非常重要。 “中國中學(xué)生核心素質(zhì)的發(fā)展是黨的教育方針的具體化和細(xì)化。” 中學(xué)數(shù)學(xué)教師必須知道我們培養(yǎng)的核心素質(zhì)是什么:數(shù)學(xué)概念(物質(zhì)、運動與相互作用、能量)、科學(xué)思維(模型構(gòu)建、科學(xué)推理、科學(xué)論證、質(zhì)疑與創(chuàng)新)、科學(xué)探究(問題、證據(jù)、解釋、交流)、態(tài)度與責(zé)任(科學(xué)本質(zhì)、科學(xué)心態(tài)、社會責(zé)任)。

3、初中數(shù)學(xué)老師如何教好化學(xué)?

1、認(rèn)真理解課程標(biāo)準(zhǔn),掌握教材,讓自己的教學(xué)走上課程標(biāo)準(zhǔn)和教材的軌道。 這是一個非常重要的問題。

目前存在一種不正常的情況:不使用課本來教學(xué),只是按照材料來進(jìn)行教學(xué)。 考試的時候,如果只重做題,就會陷入誤區(qū)。 班主任常年這樣就教不了數(shù)學(xué),也不能稱為老師。 終身使用課程標(biāo)準(zhǔn)是正確的選擇。 課程標(biāo)準(zhǔn)由中華人民共和國制定。 它們是指導(dǎo)性文件,也是您身邊最重要的文件。 它是教材編寫的依據(jù)、教學(xué)的依據(jù)、評價的依據(jù)、考試命題的依據(jù)。 有了它,就不需要考試標(biāo)準(zhǔn)了。 強(qiáng)烈建議教研組掀起學(xué)習(xí)課程標(biāo)準(zhǔn)的熱潮。

教科書是課程標(biāo)準(zhǔn)的具體體現(xiàn)。 教材來之不易,需要數(shù)年時間才能編寫完成。 早期的“以大綱為綱領(lǐng),以基礎(chǔ)為基礎(chǔ)”的說法還是有一定科學(xué)依據(jù)的,課堂教學(xué)必須納入課程標(biāo)準(zhǔn)教材。 前面有課程標(biāo)準(zhǔn)和教材,后面有中學(xué)生的學(xué)習(xí)條件。 班主任必須從兩方面考慮,找到結(jié)合點,設(shè)定教學(xué)目標(biāo)。 班上什么該做第一,什么該做第二物理電學(xué)符號圖片,什么不能做。 有必要區(qū)分清楚。 字斟句酌,研究課本,在課本上做筆記,判斷一個班主任是否有研究精神,只需要看他用的課本就可以了。

2、構(gòu)建科學(xué)合理的課堂教學(xué)結(jié)構(gòu),就像寫一篇文章,起筆、策劃一篇文章,繼承與轉(zhuǎn)換的問題,或者像系統(tǒng)論說的:結(jié)構(gòu)決定功能。

從經(jīng)驗來看,結(jié)構(gòu)是實現(xiàn)目標(biāo)的載體,是班主任發(fā)揮主導(dǎo)作用的有效手段。 不要害怕班主任的主導(dǎo)作用的重要作用,班主任決定一個班級的主要方向。 “一堂課,目標(biāo)確定,結(jié)構(gòu)科學(xué)合理,離好課就不遠(yuǎn)了。剩下的就是通過方法、活動、手段錦上添花,好課就產(chǎn)生了。” 目標(biāo)和結(jié)構(gòu)是第一層次,方法、活動和手段是第二層次。 什么樣的結(jié)構(gòu)才是科學(xué)合理的,就是產(chǎn)生出層層深入的剖面結(jié)構(gòu)。 一堂課如果總是在一個平臺上,不深入就會成為好課。 圍繞一個話題,找到一個點延伸到更深的點,再通過一個點去更深的層次,中學(xué)生還處于思維活躍的狀態(tài),興趣始終處于豐富的狀態(tài)。

如何建立結(jié)構(gòu)從三個方面入手:一是依靠中學(xué)生的認(rèn)知規(guī)律,從未知到已知,可以建立一個四階段的結(jié)構(gòu),首先創(chuàng)設(shè)場景,引入問題,讓中學(xué)生了解這堂課的走向,引起興趣。 然后探討討論,推進(jìn)話題。 然后進(jìn)入第三段,全面總結(jié),總結(jié)問題。 最后聯(lián)系實際應(yīng)用主題。 這符合中學(xué)生在課堂上的認(rèn)知規(guī)律。 二是依賴類類型。 課程有四種類型:數(shù)學(xué)概念教學(xué)、物理定律教學(xué)、物理實驗教學(xué)、體育練習(xí)教學(xué)。 三是靠教材,邏輯性很強(qiáng),而且是最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)奈恼隆?span style="display:none">SiJ物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

3、熟練運用數(shù)學(xué)學(xué)科語言表達(dá)數(shù)學(xué)內(nèi)容。

數(shù)學(xué)語言有三個圖表和三個公式。 這三個公式是指方程、非方程和函數(shù)公式。 這三種圖分別是圖表、曲線圖和圖線。 符號圖,例如:力圖、光線、電路圖。 中學(xué)生害怕熱科學(xué)。 雖然熱科學(xué)并不可怕,但熱科學(xué)主要是關(guān)于“行走電路”的。 嚴(yán)格來說,電路問題不是數(shù)學(xué),而是更適合的科學(xué)。 在圖形和線條方面,目前的距離和時間圖形練習(xí)超出了課程的要求。 自變量對函數(shù)值的影響可以通過圖形的形狀來想象。

4、創(chuàng)設(shè)情景,情景教學(xué)。

不要太注重學(xué)科標(biāo)準(zhǔn),而使用枯燥的數(shù)學(xué)語言。 很多班主任不懂得講故事、講道理,不懂得小題大做、利用之道,不善于創(chuàng)設(shè)具體的數(shù)學(xué)情境。 這是一個隱憂。 “情境教學(xué)是培養(yǎng)中學(xué)生核心素質(zhì)的關(guān)鍵”(引自2019年中央教改文件)

需要分兩個層次構(gòu)建場景。 首先要有生產(chǎn)生活的原始場景,然后轉(zhuǎn)化為數(shù)學(xué)場景,在數(shù)學(xué)場景中研究化學(xué)問題。 現(xiàn)在很多老師教化學(xué)難,中學(xué)生學(xué)也難,因為他們本質(zhì)上不是在教和學(xué)數(shù)學(xué)。 數(shù)學(xué)問題應(yīng)該有五個階段:一是明確研究對象,二是建立數(shù)學(xué)模型,模型中對象經(jīng)歷了哪些過程,關(guān)鍵狀態(tài)是什么,三是生成化學(xué)情境,對象是活的,四是尋找數(shù)學(xué)關(guān)系,五是利用數(shù)學(xué)關(guān)系尋找化學(xué)答案。 前三步是數(shù)學(xué),第四步是一半數(shù)學(xué),一半物理,第五步是物理題。 班主任之所以讓化學(xué)難,是因為他只注重第四步和第五步,而拋棄了前三步。

比如摩擦力的教學(xué):首先提出一個問題:古廣州有一塊玉石從山西來,它是怎么來到這里的,講述在冰路上運送石頭的故事,并用圖片和視頻搭建一個好的場景。 再比如熱科學(xué)走廊里的雙控開關(guān)是如何制作的。 先提出問題,讓中學(xué)生找到設(shè)計電路的方法,把單調(diào)的練習(xí)變成有趣的情境問題。 再比如光學(xué),可以設(shè)計用來觀察碗里的硬幣,講解時畫出光路,分析后解決生活中的一系列問題。

5、針對課堂教學(xué)的基礎(chǔ)環(huán)節(jié),苦練基本功。

無論課程類型如何,都有一些基本部分。 具體分為六大版塊:導(dǎo)論版塊、基礎(chǔ)知識解讀版塊(講解清晰)、演示實驗版塊、思維啟蒙版塊、方法優(yōu)化版塊(傳統(tǒng)與現(xiàn)代合理選擇)、實訓(xùn)版塊。 班主任可以有意識地、有針對性地對上述幾個部分進(jìn)行基本功練習(xí)。

(一)介紹本節(jié)。 中學(xué)中有大約四種數(shù)學(xué)介紹:示范實驗,創(chuàng)建場景(例如大氣壓,您可以進(jìn)行實驗,您還可以畫出月球,人和提出問題。我們生活在空氣的最低層中,該層有30??00個空氣平面,有3000個空氣平面。遷移到液體浮力,詢問眾所周知,并介紹了浮力的啟動;需要解釋以前學(xué)到的一些知識)。 做好介紹,必須有豐富的實驗、案例、視頻積累,實現(xiàn)按時間、按地點選材)

(2)基礎(chǔ)知識解讀部分。 基礎(chǔ)知識包括基本的數(shù)學(xué)事實(包括一些觀察實驗)、基本的數(shù)學(xué)概念、基本的數(shù)學(xué)定律。 要善于抓住中間的關(guān)鍵詞,突出基礎(chǔ)知識的核心點,指出容易出錯、容易混淆的要點。 防止核心概念和規(guī)律沒有表述或不夠突出。 基本的數(shù)學(xué)事實,如中和“浮力”、“浸入液體中的物體受到向下的壓力”需要關(guān)注“浸入”,包括部分溶解和浸沒。 班主任利用話題關(guān)注物體體積與排開液體體積的關(guān)系。 可以為以后的教學(xué)做鋪墊,解決一個難點。

基本的數(shù)學(xué)概念也有要點。 數(shù)學(xué)概念有兩種類型。 一是描述性的數(shù)學(xué)概念,比如浮、浮、浮、沉。 需要強(qiáng)調(diào)的是,上浮是一種狀態(tài),而上浮和下沉是一個過程,都會處于最終的狀態(tài)。 同時,必須明確力量之間的關(guān)系。 化學(xué)概念還有定量的數(shù)學(xué)概念,如密度和壓力,也稱為化學(xué)量。 在談?wù)摂?shù)學(xué)量時,不能忽視這個數(shù)學(xué)量的前提。 這就是為什么我們引入速度這個數(shù)學(xué)量,來觀察生活中快與慢的區(qū)別,以及如何表達(dá)快速的運動。 我們不能只看動作和時間的比例,而是看兩者的比例。 這兩個比率被定義為速度,表示運動的速度。 一定要理清邏輯關(guān)系。 基本數(shù)學(xué)定律的解釋應(yīng)該是字面的,比如阿基米德原理、牛乙、歐姆定理,比如:牛乙,注意“一切”、“總是”和“沒有力的時候”。 例如:阿基米德原理,需要演示三個層次,一是“浸沒”,二是“浮力等于排開液體的重力”,三是如何計算重力,以便區(qū)分不同的密度和體積,教學(xué)完成。

(3)示范實驗部分。 應(yīng)仔細(xì)選擇示范實驗。 例如,要證明大氣壓的存在,馬格德堡半球?qū)嶒炇亲詈玫摹?可以看到抽氣、關(guān)閉開關(guān)、打開開關(guān)、聲音的過程,以及拉不拉的對比。 還有老師做過把瓶子里的豬肉吞下去的實驗,效果不太好,也不利于返回。 涉及到太多中學(xué)生不懂的知識,連班主任自己也可能不清楚,其中的原因太難理解了。 做演示實驗時,要邊說、邊做、邊畫、邊寫。 事實上,你也可以使用講義。 演示實驗本質(zhì)上只是一種直觀的教學(xué)方法和現(xiàn)象。 演示實驗的位置需要正確。 它有兩個目的:實驗現(xiàn)象解釋什么,實驗現(xiàn)象是什么。 例如,馬格德堡半球?qū)嶒灡砻鞔髿鈮毫θ匀缓艽螅麄儾荒軉栔袑W(xué)生為什么。 中學(xué)生在不知道大氣壓存在的情況下無法回答為什么。

(四)啟發(fā)版權(quán)思維。 新課程改革的背景下,自主學(xué)習(xí)和探究學(xué)習(xí)不應(yīng)該成為中學(xué)生唯一的教學(xué)方式。 國家文件指出,在保證中學(xué)生主體地位的同時,要充分保障班主任的主體地位,教學(xué)要互惠互利,平衡班主任和中學(xué)生的地位,提倡啟發(fā)式、互動式、探究式等方式。 啟發(fā)式,班主任啟發(fā)中學(xué)生,互動式,班主任與中學(xué)生平等互動,探究式,中學(xué)生探索,不同形式中班主任的角色必須糾正。 啟蒙就是啟發(fā)中學(xué)生的思維。 學(xué)而貴而疑,班主任的啟發(fā)要善于向中學(xué)生提出疑問,教導(dǎo)中學(xué)生沒有問題就是問題。 如何疑心重重,設(shè)置思維陷阱,讓中學(xué)生陷入困境并向班主任求助; 設(shè)立思維墻,讓中學(xué)生向班主任請教。 例如:吸入啤酒、墨水、藥水。 中學(xué)生不會對吸入有疑慮。 通過設(shè)置“不能吸入的飲料”實驗,他們認(rèn)識到精華是通過大氣加壓的。 進(jìn)一步質(zhì)疑,美國水泵不能抽水10米以上。

(5)手段優(yōu)化部分。 千言萬語解釋不清,但一做實驗就明白了; 講義的作用有四個方面:提供生活生產(chǎn)現(xiàn)場視頻、創(chuàng)設(shè)教學(xué)場景; 提供化學(xué)問題的示意圖,解釋化學(xué)過程的特點; 顯示實驗的組裝原理和過程描述; 不允許、不能做、不方便做的實驗視頻。

(六)培訓(xùn)部分。 必須考慮質(zhì)量和效率。 知識是有限的,但練習(xí)是無限的。 你可能做得太多了,但中學(xué)生更困惑。 我們的培養(yǎng)方針是“三貼近”:貼近課程標(biāo)準(zhǔn)、貼近教材、貼近中學(xué)生。 我們的策略是“三精”:精選、精煉、精煉。 不能盲目模仿,要注意重點練習(xí)的價值。

怎么做?

一是示例和練習(xí)要分開,功能要分開。 要注重班主任的示范和中學(xué)生的自主訓(xùn)練。 每堂課只選取1-2道樣題,中學(xué)生必須吃透這一系列才能演示一道,練習(xí)時讓中學(xué)生充分自主練習(xí)。

二是注重實例引領(lǐng)。 課堂例題必須具備四個特點:示范性、典型性、帶動性(一題可解、一題可改)、擴(kuò)展性(可做成更復(fù)雜的問題)。 收集并保存這種功法,才是最寶貴的資源。 搭建樣本庫,200-300道題就可以解決中學(xué)所有問題。 通過中學(xué)生的回答來通過六個關(guān)卡:一是核對問題,確定顯性信息,挖掘出其中包含的信息,完成學(xué)科語言的轉(zhuǎn)換; 二是問題的意義,給出了哪些條件,給出了哪些過程,要解決哪些問題。 第三個是思維層面,也就是從已知到未知的路徑。 第四是技能水平。 小學(xué)里通常只有兩種,比如綜合法(又稱正推),另一種比如分析法(逆向查找、逆推)。 五是表達(dá),表達(dá)要簡潔、準(zhǔn)確。 第六是反思,這一點非常重要。 在選題練習(xí)中,要反思、回顧,看看題目是如何設(shè)置思維障礙的,題目的易錯點有哪些,該類題的解題規(guī)律是什么。

三是堅持實踐。 例題引導(dǎo)后,應(yīng)有兩道類似的練習(xí),讓中學(xué)生獨立練習(xí)。 最終將指導(dǎo)與啟示結(jié)合、掌握、推論。

在考試的要求下,不做題早已不可能,但我們可以合理處理,讓中學(xué)生做題更加科學(xué)、優(yōu)質(zhì)、高效。