丁家齊、韓東聽譯

編輯 丁家琪

寫科學(xué)新聞有多難,我想我不需要向你們介紹。 關(guān)于醫(yī)學(xué)和科技的新聞可能還好,這實際上是一個與大多數(shù)人日常生活密切相關(guān)的學(xué)科,但寫數(shù)學(xué)就更困難了,因為化學(xué)和物理是用超出我們?nèi)粘I罘秶恼Z言寫的內(nèi)的語言。 在數(shù)學(xué)范圍內(nèi),最難的科目是量子熱,它是如此違反直覺(-),以至于只能用物理學(xué)的語言來準(zhǔn)確描述。 雖然這都是出于憐憫(笑聲),因為我昨天要談?wù)摰氖橇孔訜嶂衅婀值摹⑸踔吝`反直覺的元素,它們是如何形成的,以及它們是如何解釋這種性質(zhì)的。 兩種思想流派,而且它也會解釋為什么我和其他一些理論化學(xué)家(不是全部)對這個理論如此不滿意,以及科學(xué)家下一步應(yīng)該做什么——也許我們可以發(fā)明一種新理論,將量子熱力學(xué)外推到更廣泛的范圍。

“但是這種概率難道不是表明我們對我們的研究對象了解不夠嗎?”

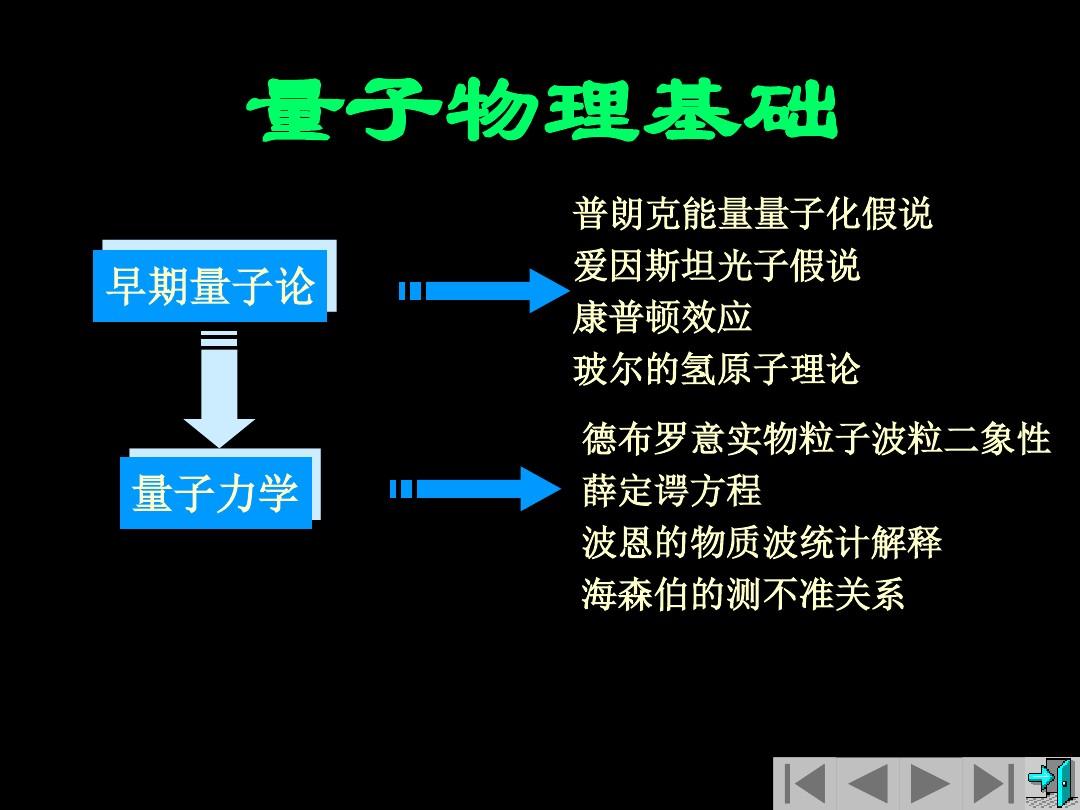

量子熱的奇怪之處可以追溯到 19 世紀(jì)末和 20 世紀(jì)初,當(dāng)時化學(xué)家們正在努力弄清楚世界是由什么構(gòu)成的。 他們原本認(rèn)為物質(zhì)有兩種不同類型:原子、電子、原子核等,原子內(nèi)部都是粒子(),而分散在空間中的則稱為場(場),如電磁場、引力場等。 。 到了19世紀(jì)末,科學(xué)家們早已知道光的本質(zhì)是一種可以獨立存在并自我維持的電磁場。 然而,1905年,愛因斯坦發(fā)現(xiàn),加熱物體形成的光實際上可以分解為無質(zhì)量的粒子,這些粒子后來被稱為光子()。 另一方面,在20年代,路易斯·德布羅意()、埃爾文·薛定諤(Erwin Schr?)等人發(fā)現(xiàn),迄今為止一直被視為粒子的電子實際上是具有波的。 自然。 為了理解原子基態(tài)的性質(zhì),我們不能僅僅將電子視為遵循牛頓定律圍繞原子核旋轉(zhuǎn)的粒子,而是將其視為波——圍繞原子核擴散的波,就像音管中的聲波一樣一個器官的。

這種波也有不同的狀態(tài),不同的穩(wěn)定狀態(tài)代表原子的不同基態(tài),就像管風(fēng)琴形成的不同音調(diào)一樣。 除此之外,這些“電子波”與水波等物質(zhì)波不同。 當(dāng)一波海水撞擊到礁石時,它會向各個方向漂浮,但電子撞擊原子核后,它仍然只是一個電子,要么往那邊走,要么往那里走,但它不會分裂并朝各個方向漂浮。同時。 馬克斯·玻恩(Max Born)通過計算表明,電子的波是概率波,它代表了電子出現(xiàn)的概率。 電子可以去任何地方,但它最有可能到達的地方是波密度最大的地方。

那么,奇怪的事情來了:在量子熱領(lǐng)域,化學(xué)家早已習(xí)慣用“概率”來描述現(xiàn)象,但概率不就說明我們對研究對象還沒有完全了解嗎? 在牛頓的理論中,自然是完全確定性的,也就是說,如果你知道太陽系中所有物體的位置、速度和相互作用,理論上你就可以計算出它們在任何時候的位置。 只有當(dāng)你沒有完全理解某件事時,你才會用到“概率”的概念,就像你把一個骰子扔到地上,你不知道它會如何移動,也不知道它會在哪里結(jié)束一側(cè)。 但概率從來都不是自然基本定理的一部分,量子熱力學(xué)廣泛使用概率來描述現(xiàn)象。

1926年,玻恩提出電子波函數(shù)的本質(zhì)是概率后,愛因斯坦給他寫了一封信說:“量子熱很好,但我內(nèi)心的聲音告訴我,它不是事物的真正本質(zhì)。這個理論可以“雖然得到了不錯的結(jié)果,但它并沒有告訴我們上帝的秘密。無論如何,我相信上帝不會擲骰子。” 直到 1964 年量子物理學(xué)七個理論,化學(xué)家理查德·費曼 ( ) 在康奈爾學(xué)院的一次演講中仍然表示:“我想我可以自信地說,沒有人真正理解量子熱。”量子熱邁出了這樣的一步,以至于數(shù)學(xué)家們掌握了量子熱之前的所有數(shù)學(xué)知識。數(shù)學(xué)的內(nèi)容統(tǒng)稱為“經(jīng)典數(shù)學(xué)”,與“量子化學(xué)”相對。

不過,在大多數(shù)情況下,量子熱的奇點本身并不會造成問題。 化學(xué)家們早已學(xué)會利用量子力學(xué)來獲得更加精確和成功的估計。 勞倫斯·克勞斯稱氫原子的量子熱估計是所有科學(xué)中最準(zhǔn)確估計的數(shù)量,這一點并不夸張。 量子熱已成為我們理解原子、原子核、導(dǎo)電性、磁性、電磁輻射、半導(dǎo)體、超導(dǎo)體、白矮星、中子星、核力和基本粒子的基礎(chǔ)。 即使是當(dāng)今理論化學(xué)領(lǐng)域最大膽的想法——弦理論,也是建立在100年前形成的最基本的量子熱的基礎(chǔ)上的。 因此,包括我自己在內(nèi)的一些化學(xué)家此前認(rèn)為愛因斯坦和薛定諤對量子熱的反對有些言過其實。

牛頓的理論在他提出之前也讓很多人感到不舒服,即兩個相距很遠(yuǎn)的物體可以相互作用,即使它們之間沒有有形的拉或推。 這種扎實的科學(xué)帶來了一些神秘的超自然激勵,引起了當(dāng)時笛卡爾追隨者的反對。 據(jù)悉,牛頓萬有引力定理無法用一些基本的哲學(xué)定理來引入,這也是萊布尼茨及其追隨者反對的原因之一。 牛頓定理沒能達到很多前人對宇宙定理的期望,比如托勒密(我們已經(jīng)放棄了托勒密的地心說)、開普勒。 開普勒年輕時,他覺得行星的大小和軌道可以由一套基本原理來指導(dǎo),而牛頓引力理論中的那些只能通過觀察來獲得,這是非常沮喪的。 然而,隨著時間的推移,牛頓的萬有引力理論逐漸顯示出它的優(yōu)勢,最終成為壓倒性的最成功的理論,它可以解釋大到行星,小到蘋果的物體運動,包括地球的形狀、彗星等。 ,甚至還有月亮。 可以解釋一下。 到十八世紀(jì)末,幾乎所有人都同意牛頓的理論是正確的,或者至少是一個非常成功的近似。 因此,沒有必要強迫一個新誕生的理論遵守某些現(xiàn)有的哲學(xué)標(biāo)準(zhǔn)。 我們需要讓它順其自然,看看我們能從中得到什么,實際上我們需要反向改變我們的理念。

“但最近,我發(fā)現(xiàn)我對量子熱不再像以前那么舒服了。”

那么量子熱存在哪些問題呢? 在量子熱力學(xué)中,我們使用波函數(shù)(波)來描述粒子。 波函數(shù)本質(zhì)上是一系列數(shù)字,每個數(shù)字代表系統(tǒng)的一種可能狀態(tài)。 如果系統(tǒng)只包含一個粒子,那么波函數(shù)中的每個數(shù)字都對應(yīng)著這個粒子所有可能的位置,數(shù)字的大小代表了它在這個位置出現(xiàn)的概率。 那么存在哪些問題呢? 愛因斯坦和薛定諤晚年徹底放棄量子力學(xué),其實是錯誤的。 這是一個悲慘的錯誤,使他們在量子熱快速發(fā)展的浪潮中落后了。 過去我對量子熱的研究方式和成就非常滿意,并不太關(guān)心關(guān)于它的基本概念的爭論,但現(xiàn)在我不太確定(now I'm not so ) 。 在教授了一門量子力學(xué)課程以及最近寫了一本關(guān)于量子熱的書之后,我發(fā)現(xiàn)我不再像以前那樣對量子熱感到滿意,也不再像以前那樣對它的批評不屑一顧,尤其是在我看到很多對量子熱學(xué)感到滿意的科學(xué)家時,他們自己對量子熱學(xué)含義的理解并不一致。

問題的焦點在于“測量”的行為。 舉個最簡單的反例,電子載流子的檢測:載流子也叫角動量,是一個用來判斷物體繞軸“旋轉(zhuǎn)”速度的數(shù)學(xué)量。 所有理論都表明,而實驗卻否認(rèn)了,當(dāng)你檢測到一個電子載流子時,它只能取兩個值之一,+h/4π或-h/4π(h是普朗克常數(shù)),可以理解為電子旋轉(zhuǎn)繞軸順時針或逆秒旋轉(zhuǎn)。 但只有當(dāng)你檢測到時,電子才會取這兩個值之一。 當(dāng)你沒有探測到的時候,電子的載流子狀態(tài)就是這兩種狀態(tài)的疊加狀態(tài),就像兩個聲音疊加在一起形成同一個聲音,但是當(dāng)你探測到的時候,你就迫使電子進入了這兩個載流子之一狀態(tài),無論是積極的還是消極的。

電子載流子的直觀描述。 圖片來源:

如何檢測攜帶者? 將電子放入磁場中,磁場的方向與你想要檢測電子載流子的方向一致。 載波可以用波函數(shù)來描述。 如果只考慮關(guān)于載波的波函數(shù)部分,則只包含兩個數(shù)字,一個代表正載波,另一個代表負(fù)載載波。 量子熱中有一個規(guī)則叫玻恩規(guī)則,以剛才提到的馬克斯·玻恩命名,它告訴我們?nèi)绾斡貌ê瘮?shù)來估計電子載流子為正或負(fù)的概率——這個概率就是波函數(shù)的平方份量。 這有什么不好的地方呢? 問題不在于概率。 量子熱發(fā)展了這么多年,我們完全可以容忍概率的存在。 問題在于,電子載流子隨著時間的推移服從薛定諤多項式(更準(zhǔn)確地說,是與時間相關(guān)的薛定諤方程),但薛定諤多項式本身不包含概率,它像牛頓運動多項式一樣是完全確定性的。 但如果所有物體和系統(tǒng)的波函??數(shù)以及所有數(shù)學(xué)規(guī)則都是確定性的,那么概率從何而來? 這就是量子熱的問題。

“如果所有數(shù)學(xué)規(guī)則都是確定性的,那么概率從何而來?”

對此的常見解釋稱為“退相干”( )。 任何對電子的探測都需要外部探測儀器與電子之間的相互作用,而外部世界充滿了不斷的擾動和波動,而我們尚未完全了解這一點。 例如,如果你想看到某個東西,你需要將一束光子照射在它的頭上,但這個過程是復(fù)雜且不可預(yù)測的,至少在實踐中是這樣(甚至可能在原則上也無法預(yù)測),就像包含數(shù)千個的洪水一樣的雨滴。 為此,檢測侵入了系統(tǒng),將概率變成了真正的化學(xué)現(xiàn)象。 還以電子載流子作為反例,有時音樂廳里會出現(xiàn)噪音,當(dāng)兩個音符同時響起時,我們只看到一種聲音——代表正載流子的那種,或者是代表正載流子的那種。負(fù)載流,這也是不可預(yù)測的。 但這些解釋回避了問題的本質(zhì):無論如何,量子熱和薛定諤多項式不僅統(tǒng)治著電子,還統(tǒng)治著儀器和化學(xué)家本身。 它們都受確定性數(shù)學(xué)定理的支配。 ”和“內(nèi)部”人為區(qū)分它們來解釋概率的出現(xiàn)是蒼白無力的。尼爾斯·玻爾也提出了一種解釋,著名的阿姆斯特丹量子熱推論(),他覺得量子熱并不能描述探測,它不描述像數(shù)學(xué)儀器或化學(xué)家這樣的宏觀物體,只描述像原子這樣的微觀物體。大自然是如此巨大和復(fù)雜,以至于當(dāng)你用宏觀儀器檢查量子系統(tǒng)時,你引入了機會。我認(rèn)為大多數(shù)(如果不是全部)化學(xué)家今天我們無法接受這個解釋,因為它假設(shè)宏觀和微觀之間存在一個邊界,而我們不知道這個邊界存在于哪里,也不知道如何定義它,我們甚至懷疑這個邊界似乎并不存在。那時,我正好是阿姆斯特丹尼爾斯·玻爾研究所的研究生,但他當(dāng)時德高望重,而我只是一個小人物,所以我沒有找到機會問他這個問題問題(觀眾笑)。

“如果人類意識在特別基礎(chǔ)的層面上參與了自然的基本定理,我們就無法用客觀定理來解釋意識。”

為了解釋這個問題,目前數(shù)學(xué)學(xué)術(shù)界分為兩個學(xué)派,或者說已經(jīng)形成了兩種方式,一種叫“工具主義”(),另一種叫“實在論”(),我不這么認(rèn)為。不認(rèn)為任何一個都那么令人滿意。 工具主義方法并不將波函數(shù)視為真實的,而是將其視為預(yù)測概率的工具。 我不喜歡這些方法,因為有以下誘因:首先,“打破砂鍋問真”的精神是科學(xué)探究的悠久傳統(tǒng),但工具主義者卻放棄了“波函數(shù)是什么?”的問題。 這個傳統(tǒng)已經(jīng)被放棄了; 還有更深層次的動機,由于這種方法放棄了波函數(shù)是什么的問題,而只是估計它,所以告訴我們?nèi)绾喂烙嫴ê瘮?shù)的定理必須被視為宇宙的基本定理,而這個過程從波函數(shù)到最后的結(jié)果都需要經(jīng)過檢驗量子物理學(xué)七個理論,而這個定理只有經(jīng)過人們的檢驗才能告訴我們結(jié)果,這意味著人們在一個特別基礎(chǔ)的層面上參與了自然的基本定理。 對我來說,這相當(dāng)于放棄了科學(xué)的另一個基本理念:既然人類參與了最基本的自然法則,我們就不能通過與人類無關(guān)的基本定理來解釋人類。 ,以及人與自然的關(guān)系。 尤金·維格納( )可以通過這些方式接受量子熱。 他說:“不可能構(gòu)造出一套與意識無關(guān)的量子熱定律。” 但如果你涉及到自然的基本定律 意識,在我看來,你就相當(dāng)于放棄了自然基本定理來解釋意識。

一些支持工具主義者觀點的著名化學(xué)家會這樣反駁:人類做決定時不一定要形成概率。 無關(guān)緊要。 但我認(rèn)為這些觀點完全站不住腳,因為我認(rèn)為只有當(dāng)人們決定測試哪些量時,概率才會形成。 以海森堡測不準(zhǔn)原理為例:你可以用波函數(shù)推論來發(fā)現(xiàn)一個粒子處于某個位置的概率,也可以推斷出找到它具有某個動量值的概率,但你不能討論這個概率因為不存在這樣的粒子可以處于位置和動量都完全確定的狀態(tài)。 我們還可以以載流子為例:我們可以討論一個粒子沿西向軸為正載流子的概率,我們也可以討論其沿東向軸為正載流子的概率,但我們很難討論它同時,沿兩個軸存在特定載體的狀態(tài)。 由于這種狀態(tài)根本不存在,所以載體一次只能存在于一個方向,也就是你檢測到的方向。

解決概率問題的第二種方式稱為“實在論”( )方式,即相信波函數(shù)是真實存在的。 他們認(rèn)為波函數(shù)確實描述了自然,并且是自然的一部分。 物體隨時間的狀態(tài)變化是由(確定性的)時間相關(guān)薛定諤多項式引導(dǎo)的,而不是其他任何東西。 那么現(xiàn)實主義者對測試有何看法呢? 實在論者會說,在我們探測到電子載流子之前,它的波函數(shù)是兩種載流子方向的疊加,而探測到之后永遠(yuǎn)是兩種可能性的疊加,在其中一個世界中,觀察者發(fā)現(xiàn)它的載流子是陽性,并在《物理評論》()上發(fā)表結(jié)果,大家都認(rèn)為它的載體是陽性的,而在另一個世界,觀察者觀察到它的載體是陰性的,大家都認(rèn)為它的載體是陰性的。 因此,雖然這個波函數(shù)仍然是兩種狀態(tài)的疊加,但世界的歷史已經(jīng)分成了兩個分支,一個分支的人們并不知道另一個分支的存在。 這些“多歷史”(multi-)理論,又稱多世界理論,最早由耶魯大學(xué)博士生休·埃弗雷特(休三世)于1953年提出,其新穎的概念被運用到各種懸疑作品中,也提供了多元宇宙( )理論的可能支持。 如果你身處多元宇宙理論的世界并問“為什么會這樣?” 你可能在不同的宇宙(不同的歷史線)有不同的答案,甚至在某些分支中你根本不可能存在,否則這個問題就不會被問到。