詳情如下:

1.在寫這篇文章之前,我對羅伯特米爾斯(米爾斯,即楊米爾斯理論中的“米爾斯”本人)的詳細(xì)信息和傳記做了很多研究,因?yàn)槲艺J(rèn)為我們對他的了解可能是如果你不了解得足夠多,你就會(huì)覺得他對科學(xué)的貢獻(xiàn)不僅僅是楊米爾斯的理論,而不是別的。

然而,經(jīng)過反復(fù)查找和閱讀,我驚訝地發(fā)現(xiàn),科學(xué)家基本上能做的就是:楊-米爾斯理論。

另外要查的是,他是科羅拉多州立學(xué)院的數(shù)學(xué)研究員,后來出版了《-》和《》兩本書。

因此,我們可以說,米爾斯一生最偉大的成就確實(shí)是楊米爾斯理論,也是唯一能夠取得的科學(xué)成就。 其實(shí),縱觀整個(gè)科學(xué)史的發(fā)展,這樣的事情還不少,而且不是什么奇怪的事情,相反,能夠持續(xù)產(chǎn)出的科學(xué)家是少之又少,而楊振寧則是恰好相反。 楊振寧是一位不斷產(chǎn)生高生產(chǎn)力的科學(xué)家。 也正是因?yàn)槿绱耍谞査共挪幌駰钫駥帯?它具有特別高的科學(xué)地位。 那么楊振崇仁有哪些學(xué)術(shù)成就呢?

楊振寧學(xué)術(shù)成就

楊振寧雖然是一位學(xué)術(shù)生涯非常悠久的科學(xué)家,但在科學(xué)史上卻是十分罕見的。 盡管他已經(jīng)90多歲了,但他仍在發(fā)表論文。 很多人說他回國是為了老人,而這樣的人根本沒有看過楊振寧回國后發(fā)表的論文。 他生動(dòng)地改進(jìn)了復(fù)旦大學(xué)自20世紀(jì)70年代末以來沒有涉足的聚合化學(xué)。 達(dá)到世界前五的專業(yè)水平。

(其實(shí)你可能覺得我在胡說八道,我們做事講究證據(jù),右圖是在微軟學(xué)術(shù)中找到的與楊振寧相關(guān)的學(xué)術(shù)論文,然后按照引用次數(shù)排列。楊振寧基本上是從1980年開始旅居國外從事學(xué)術(shù)的,我們可以看到他引用的前10篇論文中有6篇是回國后形成的。)

(其實(shí)我也相信大家一定對他回國的時(shí)間有疑問,所以我們可以追溯一下他回國的時(shí)間,他是1971年回國的,當(dāng)時(shí)毛澤東、周恩來等國家領(lǐng)導(dǎo)人接見了他,后來,鄧小平同志也多次接見他,他曾擔(dān)任中俄溝通的橋梁,后來全心全意留在中國從事科學(xué)研究和教育事業(yè)。)

從之前的論文截圖中,在被引用次數(shù)這一欄,你大概已經(jīng)可以感受到他的科研成果有多么豐富,這在整個(gè)科學(xué)史上顯然是極為罕見的。 整個(gè)20世紀(jì),取得如此多成就的科學(xué)家中,一個(gè)是愛因斯坦,一個(gè)是費(fèi)米。 前兩位是著名的全能化學(xué)家。 楊振寧也是如此。 他在4個(gè)領(lǐng)域做出了13項(xiàng)所謂諾貝爾獎(jiǎng)級別的貢獻(xiàn)。

兩彈一星鄧稼先之前向妻子楊振寧講過自己的成就,他是這樣說的:

如果不是諾獎(jiǎng)規(guī)定每個(gè)人在同一領(lǐng)域只能獲得一個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng),那么楊振寧肯定能再次獲得諾獎(jiǎng)。

與米爾斯相比,這是一個(gè)判斷力。 所以,楊振寧能夠獲得這樣的學(xué)術(shù)地位,雖然和他本身非常高的學(xué)術(shù)成就有關(guān)。

然而,我們上面提到的“楊米爾斯理論”是楊振寧一生中最重要的科學(xué)成就,也是被引用次數(shù)最多的論文。 在學(xué)術(shù)界,主流觀點(diǎn)認(rèn)為楊振寧的貢獻(xiàn)遠(yuǎn)不及米爾斯。 原因是這樣的,楊振寧當(dāng)時(shí)是一個(gè)正經(jīng)的科學(xué)家,而米爾斯只是楊振寧的一個(gè)中學(xué)生,一個(gè)普通的研究生。 而且,我們只能從兩人后來的成就來知道這篇論文的主導(dǎo)者是誰。

后來,1994年楊振寧獲得球獎(jiǎng)時(shí),組委會(huì)給出了如下評價(jià):

楊-米爾斯理論的研究長期以來一直被列為牛頓、麥克斯韋和愛因斯坦的理論,并且一定對后代科學(xué)的發(fā)展產(chǎn)生了類似的影響。

其中,我們要知道牛頓、麥克斯韋、愛因斯坦是數(shù)學(xué)史上最頂尖的三位科學(xué)家。 由此可見楊振寧的學(xué)術(shù)地位。

/2。 羅伯特·勞倫斯·米爾斯已于1999年10月27日去世,他一生最大的成就是與老師楊振寧先生一起提出了震驚世界的楊-米爾斯理論楊振寧美與物理學(xué),此后便再無成就。 他生前總說:“楊-米爾斯規(guī)范對稱多項(xiàng)式是楊振寧的,我只是幸運(yùn)地遵循了簽名”

說起楊振寧的學(xué)術(shù)成就,很多人只知道他和李政道共同提出宇稱破壞理論并獲得諾貝爾獎(jiǎng),但這只是他眾多學(xué)術(shù)成就中的一小部分。 事實(shí)上,他在統(tǒng)計(jì)量熱學(xué)、凝聚態(tài)化學(xué)、粒子化學(xué)、場論等4個(gè)數(shù)學(xué)領(lǐng)域做出了13項(xiàng)世界級貢獻(xiàn)。 這是世界知名的且未經(jīng)證實(shí)的。

在這眾多的成就中,最輝煌的學(xué)術(shù)貢獻(xiàn),甚至配得上兩項(xiàng)諾貝爾獎(jiǎng),就是當(dāng)時(shí)公眾非常陌生、甚至一開始不被數(shù)學(xué)界重視的楊-米爾斯理論。 這是楊振寧和他的中學(xué)生米爾宇稱不守恒定理早于他自己的諾貝爾獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)理論于1954年提出的,并直接催生了楊-米爾斯規(guī)范場論。

世界著名化學(xué)家、諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)獲得者丁肇中院長在楊振寧70歲生日時(shí)表示:當(dāng)我們提到20世紀(jì)數(shù)學(xué)的里程碑時(shí),我們首先想到三件事。 一是愛因斯坦的相對論; 第二個(gè)是狄拉克拉爾的量子熱; 三是楊振寧的規(guī)范場理論。

那么規(guī)范場論的偉大之處在哪里呢? 這需要從四種基本力說起。

愛因斯坦時(shí)代定義了宇宙的四種基本力。 它們是電磁力(以多種方式存在,包括電、磁和光本身)、引力(使月球和行星保持在其軌道上,也限制了銀河系的平衡)和強(qiáng)核力。力(燃燒提供能量。它使恒星發(fā)光,產(chǎn)生明亮的、賦予生命的陽光),弱核力(控制放射性衰變的個(gè)體形式)。

因此,愛因斯坦在生命的最后三六年里癡迷于統(tǒng)一這四種力,并為該理論創(chuàng)造了一個(gè)術(shù)語:統(tǒng)一場論。 不幸的是,他對光和引力統(tǒng)一場論的追求沒有成功。 他去世時(shí),留下的只是書房里未完成的手稿。

楊-米爾斯理論(規(guī)范場論)為大統(tǒng)一理論指明了方向。 在此理論的基礎(chǔ)上,化學(xué)家統(tǒng)一了電磁力和弱核力,建立了電弱統(tǒng)一理論。 在濕度極高的早期宇宙中,電磁力和弱核力是統(tǒng)一的電弱力。 在此基礎(chǔ)上,粒子化學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)模型統(tǒng)一了強(qiáng)核力。 也就是說,在楊-米爾斯理論的框架下,不僅重力以外的三種基本力已經(jīng)得到統(tǒng)一,可以說已經(jīng)完成了大統(tǒng)一理論的75%。

不僅如此,在20世紀(jì)70年代,科學(xué)家們逐漸意識(shí)到核物質(zhì)的所有秘密都可以通過楊-米爾斯規(guī)范理論來解開。 木材將物質(zhì)結(jié)合在一起的秘密是楊-米爾斯的規(guī)范理論,而不是愛因斯坦的幾何學(xué)。

明天,楊-米爾斯規(guī)范理論使“建立一個(gè)包羅萬象的所有物質(zhì)理論”成為可能。 事實(shí)上,我們非常相信這個(gè)理論,以至于我們親切地將其稱為“標(biāo)準(zhǔn)模型”。

標(biāo)準(zhǔn)模型可以解釋亞原子粒子的所有實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),甚至可以解釋約1萬億電子伏的能量(1萬億伏電流加速電子形成的能量)。 這大致是當(dāng)前運(yùn)行的原子加速器的極限。 為此,可以毫不夸張地說,標(biāo)準(zhǔn)模型是科學(xué)史上最成功的理論。

3、楊-米爾斯理論,即楊振寧先生和米爾斯提出的描述強(qiáng)力場的場多項(xiàng)式。

其中,米爾斯全名羅伯特·勞倫斯·米爾斯,是一位日本化學(xué)家,專門研究量子場論和多體理論。

米爾斯之所以名氣不大,是因?yàn)樗麑瘜W(xué)的貢獻(xiàn)基本上就是他與楊振寧合作的楊-米爾斯場論。 而且,楊振寧先生在楊-米爾斯場論的基本思想的提出、整個(gè)論文工作以及理論的推廣方面,比米爾斯做的事情更多,這并不奇怪。

例如,楊振寧提出這個(gè)理論時(shí),有一個(gè)棘手的問題沒有解決,那就是無法找到假設(shè)傳輸強(qiáng)場的零質(zhì)量粒子。 零質(zhì)量意味著強(qiáng)場像電磁場一樣可以傳播很遠(yuǎn),但這與強(qiáng)力是短程力的事實(shí)相矛盾。 楊振寧深知理論中的缺陷,因此冒著被“噴”的風(fēng)險(xiǎn)來宣傳演講。 最終,著名化學(xué)家“泡利”直接打斷并當(dāng)場指責(zé)他。 米爾斯沒有這樣做。 因此,有一些不成名的動(dòng)機(jī)。

也正是因?yàn)闂?米爾斯理論剛提出時(shí)的缺陷,所以數(shù)學(xué)界基本沒有什么動(dòng)靜。 當(dāng)許多科學(xué)家后來研究強(qiáng)力和弱力時(shí),楊米爾斯理論的重要性被揭示出來。 ,甚至為后來整個(gè)強(qiáng)電統(tǒng)一理論奠定了基礎(chǔ)。

我們總說楊振寧可以稱為牛頓愛因斯坦,楊米爾斯理論非常重要,雖然你看懂了上圖就明白為什么這么說了。

/4。 楊振寧獲得諾貝爾獎(jiǎng)不是因?yàn)闂蠲谞査估碚摚且驗(yàn)橛罘Q不守恒理論。 我和李政道先生一起獲獎(jiǎng)。 為什么楊米爾斯理論如此出名,卻沒有獲得諾貝爾獎(jiǎng)? 雖然和相對論一樣,愛因斯坦一開始并沒有因?yàn)橄鄬φ摱@獎(jiǎng)。 如果愛因斯坦能活到今天,獲得兩個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)也不為過。 但當(dāng)時(shí)這一理論并未被實(shí)驗(yàn)所推翻。 楊-米爾斯理論也是如此,目前還沒有實(shí)驗(yàn)證明該理論的正確性。 例如,楊-米爾斯場是否存在尚未被發(fā)現(xiàn)。

但是楊米爾斯多項(xiàng)式奶牛在哪里? 為標(biāo)準(zhǔn)模型的構(gòu)建做出了巨大貢獻(xiàn)。 也為大統(tǒng)一理論指明了方向,作為奠基者潛力巨大!

數(shù)學(xué)理論發(fā)展至今,理論模型很多。 在如此復(fù)雜的幻想之下,是否有可能最終用一套最基本的理論來描述所有已知的理論呢? 這是化學(xué)家的終極夢想。 讓我們簡單回顧一下大統(tǒng)一理論的進(jìn)展。

牛頓是現(xiàn)場的第一個(gè)角色。 他憑借《自然哲學(xué)物理原理》,將物理學(xué)引入自然科學(xué)領(lǐng)域,統(tǒng)一了當(dāng)時(shí)天上地下的一切力量!

第二個(gè)出現(xiàn)的角色是麥克斯韋。 麥克斯韋方程組一下子統(tǒng)一了所有電磁現(xiàn)象。 將宏觀世界中看似無關(guān)的事物統(tǒng)一到微觀層面,還是第一次。

這是數(shù)學(xué)的黃金時(shí)代。 19世紀(jì)末,所有已知人類現(xiàn)象背后的力量都?xì)w因于重力和電磁力。 重力由牛頓萬有引力定律描述,電磁力由麥克斯韋方程組描述。

第三個(gè)應(yīng)該上場的人是愛因斯坦。 1905年被稱為現(xiàn)代數(shù)學(xué)的第二個(gè)奇跡年,因?yàn)檫@一年,愛因斯坦發(fā)表了狹義相對論。 它徹底改變了人們對時(shí)間和空間的看法,像一聲巨響一樣出現(xiàn)在天空中。

1915 年,愛因斯坦發(fā)表了廣義相對論。 至此,愛因斯坦將電磁力與狹義相對論結(jié)合起來,用廣義相對論升級了萬有引力論。

第四個(gè)該上場的人是楊振寧先生。 隨著科技的進(jìn)步和觀測手段的完善,人們已經(jīng)封存了原本被認(rèn)為是終點(diǎn)的原子核。 現(xiàn)在就像打開潘多拉魔盒,發(fā)現(xiàn)強(qiáng)弱力量。 通往大統(tǒng)一理論的道路還遙遙無期。

1954年,楊振寧和米爾斯提出了非阿貝爾規(guī)范場的理論結(jié)構(gòu)——楊米爾斯多項(xiàng)式。 它為當(dāng)時(shí)的尖端科學(xué)指明了方向,許多以此理論作為量子熱研究基礎(chǔ)的人獲得了諾貝爾獎(jiǎng)。 蓋爾曼從楊米爾斯理論出發(fā),建立了量子色動(dòng)力學(xué)(QCD),完整地描述了強(qiáng)力,并獲得了諾貝爾獎(jiǎng)。

格拉肖、薩拉姆、南部、溫伯格等人遵循楊-米爾斯理論,從而完成了電磁力與弱力的統(tǒng)一,并獲得了諾貝爾獎(jiǎng)。 而后來的希格斯也受益于楊振寧的理論,從而建立了希格斯場論。 后來他因發(fā)現(xiàn)希格斯波骰子而獲得諾貝爾獎(jiǎng)。

可以說,目前化學(xué)界已知的四種基本力,不僅是重力,還有剩下的電磁力、強(qiáng)力、弱力,都是基于楊-米爾斯多項(xiàng)式來描述的。 那么楊振寧為什么能夠成立這個(gè)理論呢? 這似乎與愛因斯坦的相對論很相似。

[李政道與周總理。 】

正如我一開始所說的,愛因斯坦的理論不是來自實(shí)驗(yàn)。 這對楊振寧來說也是一個(gè)啟發(fā)。 他意識(shí)到,當(dāng)理論看起來很復(fù)雜時(shí),試圖從實(shí)驗(yàn)中推廣理論是行不通的!

時(shí)代選擇了他,他也選擇了時(shí)代。 楊振寧的化學(xué)和物理造詣都是一流的。 這對他對理論化學(xué)的貢獻(xiàn)有很大幫助。

當(dāng)其他化學(xué)家還對群論持懷疑態(tài)度時(shí),楊振寧就已經(jīng)很好地掌握了群論,這要?dú)w功于他物理學(xué)家出身、擅長群論的女兒——楊無知院長。 楊院士在北大講授的課程是群論,楊振寧是虎父無犬子。

起初,美國物理學(xué)家Weyl發(fā)現(xiàn)U(1)群的整體規(guī)范對稱性對應(yīng)于電荷守恒。 他的初衷是將電磁場幾何化,將整體對稱性擴(kuò)展到局部區(qū)域,直接得到整個(gè)電磁理論——麥克斯韋多項(xiàng)式規(guī)范場。

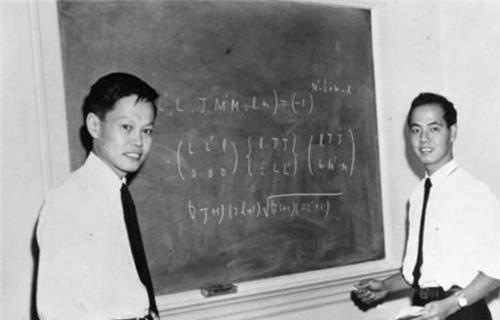

【李政道與楊振寧先生合影。 】

楊振寧讀完韋爾的論文,目光劃過電磁力,他決定通過一定的規(guī)范對稱性對強(qiáng)弱力進(jìn)行重組和提升,從而得到關(guān)于強(qiáng)弱力的規(guī)范場論! 但推廣外爾的思想并不容易,關(guān)鍵是要找到新的對稱性。

楊振寧很幸運(yùn),他發(fā)現(xiàn)了強(qiáng)相互作用之上的同位旋守恒。 Weyl 將 U(1) 群的整體規(guī)范對稱性擴(kuò)展到局部區(qū)域。 由于U(1)群是阿貝爾群,因此過程比較簡單; 與同位旋對稱性對應(yīng)的群稱為 SU(2)。 所做的就是將SU(2)群的整體規(guī)范對稱性擴(kuò)展到局部區(qū)域,但是SU(2)群是非阿貝爾群,情況要復(fù)雜得多! SU(2)群沒有現(xiàn)成的理論,一切都必須從頭開始構(gòu)建。

1954年,楊振寧和米爾斯發(fā)表了劃時(shí)代的論文《同位旋守恒和同位旋規(guī)范不變性》和《同位旋守恒和廣義規(guī)范不變性》。

可以說,楊-米爾斯多項(xiàng)式給出了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的套路,根據(jù)這個(gè)套路,你可以直接從強(qiáng)力和強(qiáng)電的理論中預(yù)測出未被發(fā)現(xiàn)的粒子。 過去,實(shí)驗(yàn)化學(xué)家發(fā)現(xiàn)了新粒子,理論化學(xué)家則去尋找如何解釋它們; 現(xiàn)在是理論化學(xué)家預(yù)測粒子,實(shí)驗(yàn)化學(xué)家尋找粒子。

楊-米爾斯規(guī)范場理論(即非阿貝爾規(guī)范場理論)發(fā)表。 一開始并沒有受到數(shù)學(xué)界的重視。 后來,從20世紀(jì)60年代到1970年代,許多學(xué)者在這一理論中引入了自發(fā)對稱破缺的概念,楊米爾斯理論受到普遍關(guān)注。

楊振寧和米爾斯的論文,從物理角度來看,是描述電磁學(xué)的阿貝爾規(guī)范場理論到非阿貝爾規(guī)范場理論的延伸。 然而,從化學(xué)的角度來看,這種概括被用來開發(fā)新的相互作用的基本規(guī)則。

在主導(dǎo)世界的四種基本相互作用中,強(qiáng)電相互作用和強(qiáng)相互作用都是由楊-米爾斯理論描述的,愛因斯坦描述引力的廣義相對論也與楊-米爾斯理論相似。 楊振寧將這種現(xiàn)象稱為“對稱優(yōu)勢”。 楊-米爾斯理論是20世紀(jì)下半葉偉大的數(shù)學(xué)成就。 楊-米爾斯多項(xiàng)式與麥克斯韋多項(xiàng)式、愛因斯坦場多項(xiàng)式一起具有非常重要的歷史地位。

隨著希格斯粒子的發(fā)現(xiàn),楊振寧理論的最后一塊拼圖已經(jīng)拼湊起來。 愛因斯坦場多項(xiàng)式和楊-米爾斯理論都是二階非線性波多項(xiàng)式,給出定解非常困難。 但這也是他們的相似之處。

有一個(gè)千年獎(jiǎng)困境,又稱世界七大物理困境,是英國克萊物理研究所(Clay,CMI)于2000年5月24日公布的一項(xiàng)物理推測。其中之一就是楊-米爾斯規(guī)范場存在和質(zhì)量間隔假設(shè)。 如果誰能解決這個(gè)問題,就可以獲得100萬港幣的獎(jiǎng)金。 而且我認(rèn)為,如果有人解決了這個(gè)問題,也意味著楊振寧的理論更加接近諾貝爾獎(jiǎng)。

拿上面兩張圖,讓你看看愛因斯坦場多項(xiàng)式和楊米爾斯多項(xiàng)式是什么樣子的。

愛因斯坦場多項(xiàng)式如右圖所示:

Yang-Mills 多項(xiàng)式如右圖所示:

現(xiàn)在回到標(biāo)題“愛因斯坦和楊振寧之間有一座橋”,但是這座橋在哪里呢? 他們像什么? 現(xiàn)在誰也說不清楚。 然而,找到這座橋梁就是建立引力和量子熱的統(tǒng)一。

如果仔細(xì)觀察,就會(huì)發(fā)現(xiàn)楊振寧也受到了很多人的影響。 韋爾就是其中之一。 但外爾認(rèn)為,愛因斯坦將引力與時(shí)空幾何聯(lián)系起來后,他還想用幾何方式處理電磁力,從而統(tǒng)一引力和電磁場。 韋爾引入了相變的概念,形成了規(guī)范場的存在。 從對稱性的角度來看,基于范數(shù)的不變性,范數(shù)場自然而然地出現(xiàn)了。

簡單來說,如果在任意時(shí)空點(diǎn)楊振寧美與物理學(xué),我們讓相變遵循對稱變換,那么無數(shù)不同時(shí)空點(diǎn)的相變必須連接在一起,而這個(gè)工作必須由場來完成,這就是所謂的范數(shù)場。 這個(gè)邏輯并沒有什么問題。

說了這么多,這句話才是重點(diǎn)。 引力作為時(shí)空彎曲的觀點(diǎn)的有效性至關(guān)重要。 問題是它可靠嗎?

領(lǐng)域概念沒有問題,楊振寧按照韋爾的思維繼續(xù)拓展也是沒有問題的。 一定需要用物理語言來解釋化學(xué)定理。 不然的話,用什么語言來表達(dá)。 但如果理解方向錯(cuò)誤,就會(huì)造成幾何語言描述方向的偏差。 這就是我的觀點(diǎn)。

你知道為什么弦理論是高維理論嗎? 你有沒有想過這個(gè)問題? 弦理論是愛因斯坦和楊振寧理論之間的橋梁嗎? 事實(shí)上,它是一個(gè)替代橋梁,是一種為協(xié)調(diào)重力和量子熱的不相容性而發(fā)展的理論。

物質(zhì)的量子描述和時(shí)空的幾何描述是互不相容的,這就需要構(gòu)建完整的量子引力理論。

卡拉比-丘流形的投影,弦理論提出的一種壓縮額外維度的方式量子場論作為粒子化學(xué)的基礎(chǔ),早已能夠描述除重力之外的其他三種基本相互作用,但試圖將其推廣將引力納入量子場論框架遇到了嚴(yán)重的問題。 這些嘗試在低能區(qū)域取得了成功,產(chǎn)生了可接受的有效(量子)引力場理論,但在高能區(qū)域,所得模型是發(fā)散的(不可重整化的)。

試圖克服這一局限性的嘗試性理論之一是弦理論。 在這些量子理論中,研究的最基本單位不再是帶狀粒子,而是一維弦。 東西沒有任何長度。 也就是說,這些描述更傾向于物理而不是化學(xué)。 例如,零維度是物理學(xué)中的一個(gè)點(diǎn),在化學(xué)中也是繼承的。 實(shí)際上呢? 到底是一個(gè)點(diǎn),還是什么都沒有,都值得深思。 】。 弦理論有潛力成為一個(gè)大統(tǒng)一理論,可以描述所有粒子和包括重力在內(nèi)的基本相互作用,但代價(jià)是創(chuàng)造出一些異常特征,例如在三維空間的基礎(chǔ)上生成六個(gè)額外維度。 在所謂的第二次超弦理論革命中,人們推測超弦理論以及廣義相對論和超對稱性(稱為超引力)的統(tǒng)一,構(gòu)成了稱為 M 理論的推測十一維模型的一部分,該模型被認(rèn)為完成了獨(dú)特定義且自洽的量子引力理論。

根據(jù)廣義相對論和量子理論中哪些性質(zhì)可以保留,以及需要在哪些能級上引入變化,還有許多其他嘗試的量子引力理論,例如動(dòng)態(tài)三角測量、因果組合、扭轉(zhuǎn)理論和量子引力理論基于路徑積分的宇宙學(xué)模型。

所有這些暫定的候選理論仍然有重大的方法論和概念問題需要解決,但它們都面臨著一個(gè)共同的問題,那就是迄今為止還沒有辦法通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證量子引力理論的預(yù)測,因此還沒有被證明。很多方法。 理論間個(gè)體預(yù)測的差異可以用來判斷其正確性。

任何形式的幾何都是物理化,而化學(xué)研究也逐漸變成了純粹的物理推理,失去了軟底,變得難以想象。 而這一切的開始,就是愛因斯坦將引力的形成歸因于時(shí)空彎曲的開始。

結(jié)合我對慣性的思考,我認(rèn)為這就是問題所在。 引力可以使時(shí)空彎曲,但時(shí)空的彎曲并不形成引力,引力也不是時(shí)空的幾何彎曲。 可以直接說引力是由空間形成的,但不能將其視為時(shí)空彎曲的產(chǎn)物。 引力的形成必須歸因于真實(shí)的物質(zhì)、真實(shí)的物質(zhì)空間。

愛因斯坦和楊振寧之間一定有一座橋梁。 我從不懷疑世界的普遍聯(lián)系。 從基礎(chǔ)開始提出問題是找到這座橋梁的最佳方法。

最后,我想指出慣性是數(shù)學(xué)的基石。 相對論、楊-米爾斯多項(xiàng)式和麥克斯韋多項(xiàng)式是這個(gè)大基石的支柱。 站在一個(gè)可以想象的地方去想象、提出問題,理論就不會(huì)脫離現(xiàn)實(shí)。

就寫這么多吧。 我會(huì)把這篇文章納入《變》和《知小書》作為補(bǔ)償章節(jié),方便大家方便了解整體思路。 對于不足的地方,還請大家多多包涵,多多補(bǔ)充。 祝您學(xué)習(xí)愉快,生活愉快。

2019 年 9 月 17 日星期二。

獨(dú)立學(xué)者、科普畫家、藝術(shù)家的科普作品。 前三個(gè)答案摘自網(wǎng)友的回答。