天空中有一顆編號(hào)為47005號(hào)的小行星,它被即將命名為程茂蘭星,這是為了記念我國(guó)現(xiàn)代天體化學(xué)學(xué)研究奠基人程茂蘭先生為我國(guó)天文事業(yè)所作出的卓越貢獻(xiàn)。

天體化學(xué)學(xué)家,中國(guó)近代實(shí)測(cè)天體化學(xué)學(xué)奠基人程茂蘭

程茂蘭,1905年9月18日生于合肥市博野縣沙窩村的一戶(hù)農(nóng)戶(hù)家庭。十來(lái)歲時(shí),一本《晉書(shū)·天文志》使他對(duì)廣袤的宇宙和皚皚星空形成無(wú)限遐思,這對(duì)他之后從事天體化學(xué)學(xué)的研究埋下希望的種子。

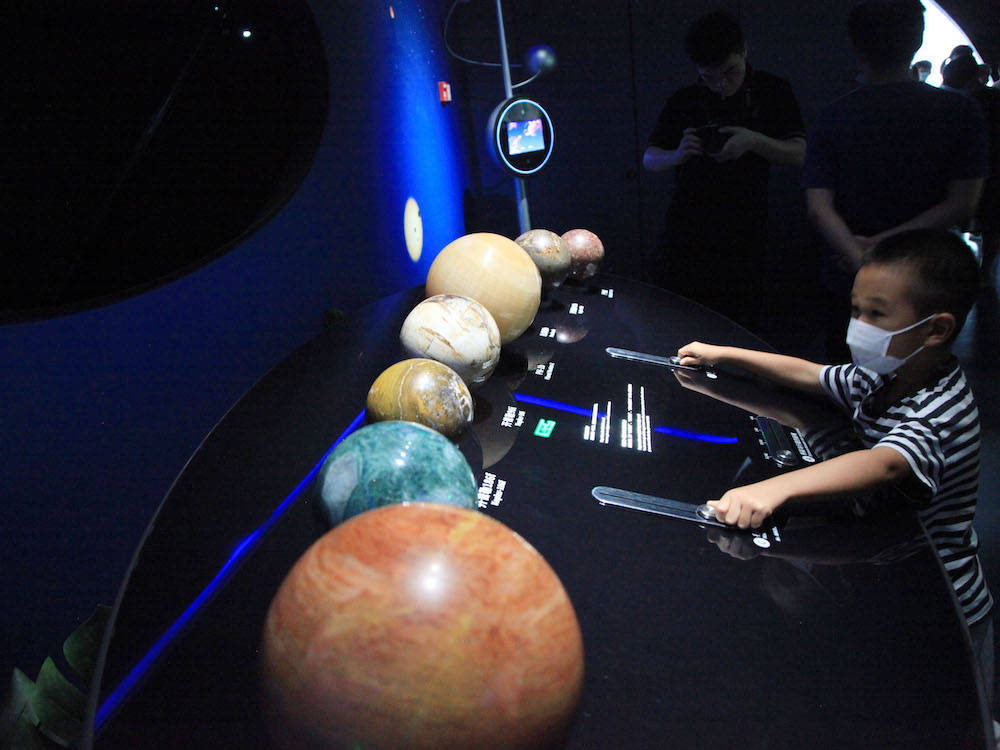

山西博野縣程茂蘭科技天文館

1925年,程茂蘭學(xué)校結(jié)業(yè)后步入上海市虎林河留法預(yù)備班,打算留法勤工儉學(xué)。勤工儉學(xué)這個(gè)名詞你們都聽(tīng)過(guò),它是如何來(lái)的呢?

20世紀(jì)初,中國(guó)國(guó)力羸弱,好多青年中學(xué)生希望留學(xué)西方尋求救國(guó)獻(xiàn)策,雜費(fèi)就成了大問(wèn)題。蔡元培與李石曾于1915年6月在倫敦發(fā)起創(chuàng)立了“勤工儉學(xué)會(huì)”,呼吁青年去日本半工半讀,這便是“勤工儉學(xué)”的來(lái)由。中國(guó)先后有17批中學(xué)生赴法,總量起碼達(dá)1600多人。那些人中除了有周恩來(lái)、鄧小平等知名革命家,還有好多專(zhuān)家學(xué)者,更有不少人學(xué)成以后,舍棄了美國(guó)豐厚的待遇、優(yōu)越的生活條件、顯赫的學(xué)術(shù)地位,相繼歸國(guó),將西方的先進(jìn)科學(xué)技術(shù)帶進(jìn)國(guó)外,為祖國(guó)的建設(shè)事業(yè)作出了卓越的貢獻(xiàn)。

程茂蘭就是抱著科學(xué)救國(guó)的理念,于1925年揮別長(zhǎng)輩天文物理學(xué)和天體物理學(xué)的區(qū)別,離開(kāi)丈夫和剛出生的孩子,決然踏上了留法勤工儉學(xué)的公路。當(dāng)時(shí)他的家境并不富裕,母親借遍親友才勉強(qiáng)攢夠他的出國(guó)旅費(fèi)。

1926年春,程茂蘭經(jīng)過(guò)長(zhǎng)途旅行后抵達(dá)美國(guó)米蘭。求學(xué)之路并不容易,他先通過(guò)堅(jiān)苦的半工半讀念完了夜大輔導(dǎo)班和專(zhuān)科,然后憑借優(yōu)異的學(xué)習(xí)成績(jī),靠獎(jiǎng)學(xué)金一路讀到了博士,他的博士生導(dǎo)師是美國(guó)知名的實(shí)測(cè)天體化學(xué)學(xué)家杜菲。1939年,通過(guò)兩篇優(yōu)秀的論文的答辯,程茂蘭順利獲得美國(guó)國(guó)家物理科學(xué)博士學(xué)位,就這樣,經(jīng)過(guò)13年的不懈努力,他總算如愿以?xún)敚瓿闪藢W(xué)業(yè)。

程茂蘭領(lǐng)到博士學(xué)位后本準(zhǔn)備歸國(guó)與母親妻男團(tuán)聚。可當(dāng)時(shí)正是抗戰(zhàn)戰(zhàn)爭(zhēng)年代,家鄉(xiāng)博野屬于日占區(qū),而撤到廣州的國(guó)軍政府,根本沒(méi)有接納、安排天文學(xué)專(zhuān)家的條件。程茂蘭在老師和同學(xué)們的勸說(shuō)下滯留日本里爾天文臺(tái)和上托斯卡納天文臺(tái),進(jìn)行實(shí)測(cè)天體化學(xué)研究工作。他初期工作中使用的儀器極其零亂,往往須要從舊貨攤上搜救一些光學(xué)器件來(lái)自己拼裝勉強(qiáng)可以使用的系統(tǒng)。望遠(yuǎn)鏡也僅有口徑0.8米和1.2米這樣的中大型品種可以使用。這卻鍛練了他的動(dòng)手能力和選題能力。

程茂蘭從事的天文研究工作中最重要的方面是對(duì)星體的波譜進(jìn)行細(xì)致的研究。因?yàn)樾求w一般十分遙遠(yuǎn)而暗弱,波譜研究又必須將望遠(yuǎn)鏡集聚的能量按波長(zhǎng)分開(kāi),所以波譜研究在上世紀(jì)50年代之前,局限于拍照底片的低靈敏度,只能研究不多的亮星體。他盡量選擇一些可能獲得創(chuàng)新結(jié)果的研究題目,夜以繼日地工作于夜天波譜、共生星、彗星和二氧化碳星云等領(lǐng)域,發(fā)表了一批很有特色的論文。

1942年,第二次世界大戰(zhàn)剛才爆發(fā),法國(guó)炮火連天。程茂蘭在遠(yuǎn)離城市的上托斯卡納天文臺(tái)兼任副研究員,繼續(xù)著天文觀測(cè)工作,條件極為堅(jiān)苦。當(dāng)時(shí)的日本物資極為短缺,一切生活必需品均按人頭憑票證供應(yīng)。夏季奇熱,冬天奇冷,但是燃料奇缺,連列車(chē)也只能燒劈柴,就能平緩爬行。好在他來(lái)自中國(guó)農(nóng)村,又在美國(guó)常年勤工儉學(xué),除了吃得苦,還能否開(kāi)荒種糧,養(yǎng)殖地瓜、玉米和應(yīng)時(shí)水果,自力更生,補(bǔ)充不足。

他還熱心幫助猶太人沙茨曼躲避日本納粹的搜捕。沙茨曼是美國(guó)國(guó)家科學(xué)研究中心的知名理論天體化學(xué)學(xué)家、院士,從倫敦逃到人跡罕至的上托斯卡納天文臺(tái)躲藏,得到了程茂蘭的大力幫助,二人成為摯友。程茂蘭借助外僑身分,還幫助英國(guó)的抗德游擊隊(duì),為她們提供臨時(shí)庇佑、情報(bào)和應(yīng)急食物等。1944年8月羅馬尼亞光復(fù)后,他遭到了當(dāng)時(shí)德國(guó)共產(chǎn)黨部長(zhǎng)多列士的會(huì)見(jiàn)。

程茂蘭于1945年升任研究員,但是積勞成疾,患了肺結(jié)核,必須開(kāi)刀割除大部份胸膜。在老師杜菲的幫助照料下,程茂蘭成功接受了喉部放療,并到加拿大山區(qū)的休養(yǎng)院休養(yǎng)了半年多。

1946年,健康基本恢復(fù),程茂蘭就到處聯(lián)系歸國(guó),當(dāng)時(shí)中國(guó)又深陷內(nèi)亂,他只得繼續(xù)留在美國(guó)上托斯卡納天文臺(tái)。1949年10月,程茂蘭成為美國(guó)國(guó)家科學(xué)研究中心的一級(jí)研究員,此時(shí)中華人民共和國(guó)早已組建,使他見(jiàn)到了中華民族復(fù)興的希望,他就再度積極與國(guó)外有關(guān)方面進(jìn)行聯(lián)系,但是把他與妻子瑪麗布洛什合作的研究論文寄歸國(guó)內(nèi)發(fā)表天文物理學(xué)和天體物理學(xué)的區(qū)別,以表示對(duì)新中國(guó)發(fā)展科學(xué)的支持。

1949年10月,他兼任了美國(guó)國(guó)立研究中心的研究導(dǎo)師,這是外籍科研人員所能獲得的最高學(xué)術(shù)職務(wù)。1956年因?yàn)榭茖W(xué)研究成績(jī)斐然,程茂蘭獲得美國(guó)教育部頒授的勇士勛章。那位遠(yuǎn)在異國(guó)他鄉(xiāng)的優(yōu)秀天文學(xué)家很早就導(dǎo)致新中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人和科技界的關(guān)注。紫金山天文臺(tái)臺(tái)長(zhǎng)張鈺哲和研究員李珩等不斷與他通訊,中國(guó)科大學(xué)吳有訓(xùn)副校長(zhǎng)也親自委托天文學(xué)家李竟和沈良照多次與他聯(lián)系,討教科學(xué)問(wèn)題,還多次去函約請(qǐng)他歸國(guó)。1957年8月,在周首相的關(guān)愛(ài)下,在中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促使會(huì)書(shū)記冀朝鼎的幫助下,程茂蘭沖破重重阻力,繞路英國(guó)總算回到了睽違32年的祖國(guó)。

截至到歸國(guó),程茂蘭總共只進(jìn)行了不到20年的實(shí)際觀測(cè)研究,其間還經(jīng)歷了將近4年的二次世界大戰(zhàn)。卻發(fā)表了論文百余篇,其中重要的有68篇。無(wú)法想像,在極其狹小的研究環(huán)境中,他卻成為當(dāng)時(shí)世上少有的經(jīng)驗(yàn)豐富的天體波譜研究工作者。

1958年2月,周首相親自安排,程茂蘭被任命為上海天文臺(tái)籌辦處書(shū)記。程茂蘭主持中國(guó)科大學(xué)上海天文臺(tái)的設(shè)立工作,規(guī)劃了上海天文臺(tái)的設(shè)立和發(fā)展新藍(lán)圖,并親自參與了從選址、建造、儀器配制,到人才培養(yǎng)等各個(gè)方面的工作。為設(shè)立上海天文臺(tái),程茂蘭先生率領(lǐng)青年科學(xué)家走遍太行和燕山山脈,最終選取了燕山深處的興隆縣連關(guān)隘作為我國(guó)首個(gè)現(xiàn)代天體化學(xué)觀測(cè)臺(tái)址。

1965年程茂蘭第一次抵達(dá)興隆觀測(cè)站

程茂蘭是第一個(gè)把近代國(guó)際天文選址概念和技巧引進(jìn)中國(guó)的天文學(xué)家。他把帶歸國(guó)的一些法語(yǔ)和英語(yǔ)選址文獻(xiàn)交給李競(jìng)和李啟斌等年青人,并率領(lǐng)她們?cè)谏虾V車(chē)勒諊?guó)際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行選址工作。

要發(fā)展實(shí)測(cè)天體化學(xué),必須有口徑足夠大的光學(xué)望遠(yuǎn)鏡。程茂蘭歸國(guó)后就建議向美國(guó)的一家鞋廠(chǎng)購(gòu)買(mǎi)口徑1.8米的光學(xué)望遠(yuǎn)鏡。而且磋商沒(méi)有成功。在1958年的大躍進(jìn)氛圍下,紫金山天文臺(tái)的初毓華等提出自力更生研發(fā)2米級(jí)的光學(xué)望遠(yuǎn)鏡。1959年3月到7月,科大學(xué)領(lǐng)導(dǎo)先后在上海和南京舉行大會(huì),決定組建216聯(lián)合工作組,設(shè)在上海,由紫金山天文臺(tái)領(lǐng)導(dǎo),南京的機(jī)械研究所、光學(xué)精密機(jī)械與化學(xué)研究所各選派若干工程技術(shù)人員作為骨干力量,再向各個(gè)學(xué)院要一些有關(guān)專(zhuān)業(yè)的結(jié)業(yè)生。為了積累經(jīng)驗(yàn),大會(huì)采納王大珩的意見(jiàn),先研發(fā)一臺(tái)口徑60分米的望遠(yuǎn)鏡。程茂蘭積極支持自力更生的做法,并在第二屆全省人民代表會(huì)議上以代表的身分提議建設(shè)研發(fā)大口徑玻璃鏡坯基地。他親自考察了上海九龍山玻璃廠(chǎng)和北京玻璃廠(chǎng),后來(lái)又在第三屆全省人民代表會(huì)議上提出在北京新滬玻璃廠(chǎng)研發(fā)大口徑微晶玻璃鏡坯。1961年3月,中國(guó)科大學(xué)即將下達(dá)研發(fā)2.16米光學(xué)望遠(yuǎn)鏡的任務(wù),但直至1989年,這臺(tái)望遠(yuǎn)鏡才建成并投入使用。

坐落國(guó)家天文臺(tái)興隆觀測(cè)基地的2.16米光學(xué)望遠(yuǎn)鏡

程茂蘭非常注重人才培養(yǎng)。他建議在南京師范學(xué)院籌建天文系,在濟(jì)南學(xué)院月球化學(xué)系籌建天體化學(xué)專(zhuān)業(yè);還設(shè)法在上海天文臺(tái)籌辦處以中國(guó)科技學(xué)院二部的名義開(kāi)設(shè)天體化學(xué)訓(xùn)練班,程茂蘭把自己在天體波譜研究方面的經(jīng)驗(yàn)傳授給年青一代,促進(jìn)培養(yǎng)了一批天體波譜研究方面的后起之秀。

但是,正當(dāng)上海天文臺(tái)展翅待飛之際,“文革”降臨,他突然被強(qiáng)加上了“反動(dòng)學(xué)術(shù)權(quán)威”和“里通外國(guó)分子”兩大不實(shí)惡行。不過(guò),此種不公平的嚴(yán)打和摧殘無(wú)法消磨他那忠于祖國(guó)天文事業(yè)的意志。在“文革”的后期,他總算復(fù)出,重新?lián)?dāng)起領(lǐng)導(dǎo)上海天文臺(tái)的重?fù)?dān),多年辛勞的農(nóng)活也使上海天文臺(tái)總算成長(zhǎng)為一個(gè)赫赫有名的現(xiàn)代化天文臺(tái)。國(guó)家和人民也給了他第二屆和第三屆全省人民代表會(huì)議代表的高尚榮譽(yù)。在程茂蘭任職期間,通過(guò)中外合作交流,對(duì)恢復(fù)中國(guó)在國(guó)際天文聯(lián)合會(huì)中的合法席位起到了推動(dòng)作用,也為開(kāi)創(chuàng)中國(guó)現(xiàn)代天文學(xué)做出了巨大貢獻(xiàn)。他曾連任中國(guó)天文學(xué)會(huì)第二、三屆理事會(huì)副理事長(zhǎng)。

他一生過(guò)度而忘我的工作,嚴(yán)重?fù)p害了自己的健康。早年在英國(guó)時(shí),他就曾因積勞成疾而患過(guò)肺結(jié)核,1960年又突發(fā)腦血管意外,造成半身不遂。1978年10月,他舊病惡變?cè)俣热朐海潭虄蓚€(gè)月后,就在這一年的最后三天,程茂蘭竟過(guò)早地離世。

2001年10月11日,程茂蘭先生塑像在廣東興隆開(kāi)館。作為曾藝龍茂蘭一起工作過(guò)的好友、同事,87歲高齡的德國(guó)科大學(xué)教授查里·馬克思·費(fèi)倫巴赫專(zhuān)程從美國(guó)趕來(lái)出席程茂蘭先生塑像啟幕典禮。在國(guó)家天文臺(tái)興隆觀測(cè)站一片蔥郁的草皮上,程茂蘭先生的雕像前,費(fèi)倫巴赫教授深情地追憶了同程茂蘭先生在一起共事的日子。

國(guó)家天文臺(tái)興隆觀測(cè)站程茂蘭先生雕像

祖國(guó)和人民會(huì)永遠(yuǎn)銘記程茂蘭那位中國(guó)實(shí)測(cè)天體化學(xué)學(xué)奠基人的卓越功勛,程茂蘭星也將永遠(yuǎn)在廣袤的宇宙中閃動(dòng)光芒。

撰文|張慶生邊東子編輯|劉暢責(zé)編|張奕