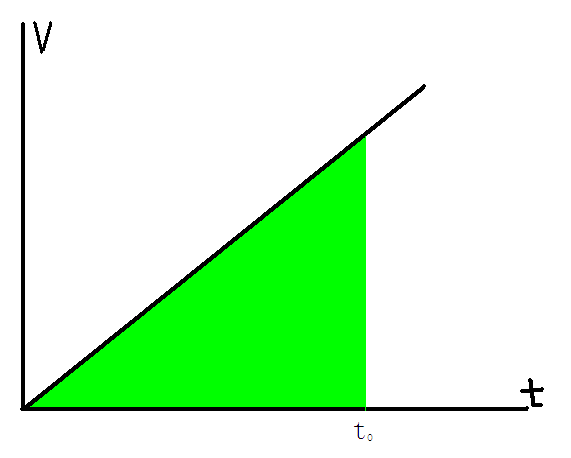

自由落體運動 一、教學目標 1、物理概念 (1)了解物體做自由落體運動的條件。 (2)掌握自由落體運動的特點和規律。 2、科學思維學會觀察、分析生活中與物理知識有關的實例和實驗現象,具有初步的觀察能力、分析和概括能力。 3.科學探究讓學生通過實踐和探究感受到科學就在他們身邊。 培養學生對科學知識的渴求,愿意在日常生活中探索自然現象和物理原理,樹立正確的世界觀和唯物主義。 4、科學的態度和責任感培養學生觀察和思考的學習習慣、勇于發現、樂于探索的精神和運用物理知識解決實際問題的能力。 2、教學重點和難點 教學重點:培養學生觀察、分析、處理實驗數據的能力,從而驗證勻速直線運動。 教學難點:總結自由落體運動的速度和位移公式,培養分析、推理、綜合能力。 3、教學分析 以往很多學生和老師都認為這門課沒有公式,不重要。 因此,我想通過這節課教育學生,方法的學習與物理中的公式等知識一樣重要。 也有必要教會學生在以后的學習中學會使用這些方法。 因此,本課是本章知識的復習課,是培養學生思維的研究課,是聯系生活的應用課,也是為后續課程知識做準備的基礎課。 因此,本課在本章中具有重要的地位和作用。 4.教學過程活動1 【引言】(1)復習題(1)勻變速直線運動定律速度與時間的關系: 位移與時間的關系: 速度與位移的關系:連續等時間T內的位移差:(2)什么勻變速直線運動的特點是什么? 從加速度來看:加速度的大小和方向保持不變。 從速度角度看:速度均勻變化。 從位移的角度來看:位移與時間是二次函數關系。 從位移差來看:連續相等時間T內的位移差是相等的。 2【簡介】(2)情況介紹對比:看誰反應更快? 教師制作自己的下拉尺來測量學生的反應時間。

利用小游戲快速吸引學生注意力,設置懸念,激發學生學習興趣。 活動三【教學】(3)新課教學 物體在地面上自由落體是一種常見的運動。 設計意圖:以生活中的一些現象為出發點,探索自由落體運動。 從生活出發,學生可以分析真實案例中的問題,了解物理模型與生活的起源。 問:不同物體的自由落體運動相同嗎? (即重的物體下落速度快還是輕的物體下落速度快?) 活動四 【活動】探索一:不同重量的物體下落速度相同嗎? 演示實驗:電話卡和紙片多次掉落的對比。 結論:物體下落的速度與其重量無關。 歷史爭論。 亞里士多德認為重的物體下落得快,輕的物體下落得慢。 從公元前4世紀到公元17世紀,這個觀念統治了人們兩千多年。 伽利略提出,物體下落時運動的速度與物體所受的重力無關。 伽利略的貢獻在于發現了這個問題:當兩個物體分別從同一高度落下時進行巧妙的推理。 較重的物體比較輕的物體下落得更快。 當兩個物體被綁在一起并且仍然從同一高度落下時會發生什么? 1.總體分析:當兩個物體綁在一起時,由于新形成的物體比上述兩個物體中的任何一個都重,所以它應該下落得更快。 2.局部分析:物體A下落速度快,受到物體B的影響,物體B下落速度慢。 結果大人拉著孩子往前跑,比大人單獨跑慢,又比孩子單獨跑快。 它們的共同速度應該是在兩個物體A和B之間。伽利略用反證法巧妙地否定了亞里士多德的觀點,從而得出重的物體并不比輕的物體下落得快的結論。

活動五【活動】探索二:是什么讓跌倒動作如此復雜? 為什么重的物體有時下落得快,有時輕的物體下落得快? 有時輕的和重的物體同時下落? 空氣阻力對金屬球影響不大,因此下落速度很快。 空氣阻力對紙張影響較大高中物理知識點:自由落體運動和豎直上拋運動,所以下落緩慢。 結論:空氣阻力是影響物體下落速度的主要因素。 猜想:如果兩個物體無阻力(或忽略空氣阻力)自由下落,會發生什么? 舉世聞名的比薩斜塔實驗證明,重鐵球和輕鐵球下落速度相同。 問題:在沒有空氣的空間中,情況如何? 牛頓管實驗的結論:在沒有空氣的空間里,物體以相同的速度下落。 美國宇航員大衛·斯科特在月球上同一高度同時釋放了一把錘子和一根羽毛,他發現它們同時落地。 活動六【講座】 1.自由落體運動 1.定義:物體僅在重力作用下從靜止狀態下落的運動稱為自由落體運動。 2.特點: ⑴V0=0 ⑵僅受重力影響。 如果空氣阻力的影響比較小,可以忽略不計。 物理下落也可以近似為自由落體運動。 問:那么這個下落運動是一種什么樣的運動呢? 軌跡-直線高中物理知識點:自由落體運動和豎直上拋運動,運動特性-加速度,是勻加速嗎? 伽利略的研究方法:發現問題、提出假設、數學推理、實驗驗證、合理外推、科學推理:伽利略的理想傾斜實驗、實驗驗證:伽利略讓一個銅球在阻力很小的斜坡上滾下,做了上百次實驗。 傾斜移動時的加速度比垂直下落時的加速度小得多,因此時間更容易測量。 實驗結果表明,光滑邊坡的傾角保持不變。 如果球從不同位置滾下,球的位移與所用時間的平方之比不變。 這證明小球沿著光滑的斜坡向下運動。 它是勻速直線運動。 主題網絡(北京)有限公司$$