日前,首都醫科學院附屬上海友誼診所楊國威研究員團隊與中國醫學科大學病原生物學研究所楊劍研究員團隊合作在國際病原生物學刊物《PLOS》同期發表了兩篇題為“-widerolesofTc”和“N-andtotheofTconcells”的研究論文,首次對毒素復合體(Toxin,簡稱Tctoxin)在各類病菌中的分布、進化、毒力結構域特點等進行了全面系統的剖析,闡明了Tctoxin家族是一類在真菌中廣泛存在的多型性毒素系統;通過全基因組敲除文庫篩選,發覺了寄主細胞膜表面的N-聚糖及糖胺聚糖可以分別介導不同Tctoxin的寄主靶點性。附屬上海友誼診所宋楠副研究員、中國醫學科大學病原生物學研究所陳立宏副研究員及美國華威學院周哲敏博士為論文的共同第一作者,附屬上海友誼診所楊國威研究員和中國醫學科大學病原生物學研究所楊劍研究員為共同通信作者。

Tctoxin是一類ABC型真菌毒素,最早發覺于發光鏈球菌()中,其一般是由TcA、TcB及TcC三個亞基按5:1:1的比列組成的高分子量蛋白質復合體細胞膜受體,其中TcC蛋白C末端毒力結構域可經由TcA產生的孔道轉運至靶細胞內部,從而發揮毒性作用。目前國際上對該真菌毒素的研究主要集中于結構生物學方面,并且對于其在其他病原菌中的分布情況、宿主細胞靶點性、及其是否參與病原菌相關感染性疾患的致病過程等依然未知。

該研究首先針對TcA、TcB及TcC蛋白的保守結構域信息,通過基于隱馬模型的蛋白特點譜結合基因組排列關聯性剖析,從公開的真菌基因組序列中,辨識出2528個tc基因簇,發覺其中大部份Tctoxin分布于假單胞菌、沙門氏菌、變形鏈球菌、耶爾森氏菌等臨床常見病原菌中(圖1)。針對TcC蛋白C末端潛在毒力結構域進行了降維剖析和功能預測,結果顯示這種Tctoxin可能編碼了百余種未知的毒力因子。此后,為了推動后續的相關功能研究,還專門設計建立了開放共享的Tctoxin數據庫。進一步通過對數據庫中收錄的近30萬沙門氏菌和耶爾森氏菌基因組草圖中的tc基因簇的深入剖析,闡明了TcC蛋白基序除了對于其C末端結構域的自剪切釋放至關重要,但是其高度保守的核苷酸序列能夠通過同源重組的方法介導Tctoxin毒力結構域的水平轉移。因而以進化的角度解析了Tctoxin作為一類多態型毒素家族,怎樣獲得不同毒力結構域的可能分子機制。

圖1.Tctoxin在真菌中廣泛分布

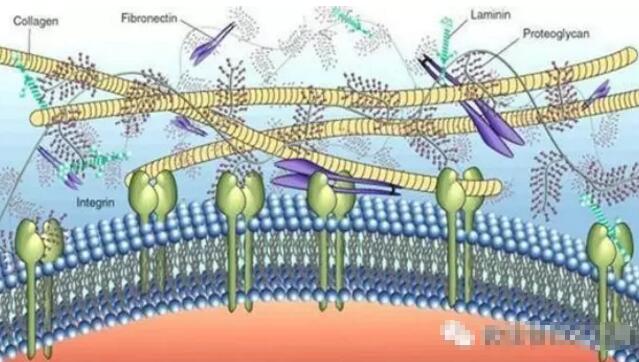

Tctoxin的靶細胞特異性是由TcA五聚體決定,目前P.的TcA蛋白(Pl-TcdA1)相關的冷藏電鏡結構已被解析,但具體的結合機制仍未闡釋。該研究團隊通過對上述Tctoxin數據庫中的1189個TcA蛋白的降維剖析,發覺其可以分為5個亞類,且不同亞類存在較好的種屬特異性。目前功能研究較為明晰的Tc多由I型TcA蛋白參與組成。通過-Cas9全基因組敲除細胞文庫結合二代測序技術,該研究發覺不同的I型TcA蛋白具有不同的靶細胞結合分子,比如Pl-TcdA1和Pl-TcdA2可分別通過N-聚糖及糖胺聚糖等分子實現Tctoxin與靶細胞的結合(圖2)。該研究說明Tctoxin家族真菌毒素不僅剩在多種毒力結構域,不同TcA蛋白還具有其特異的結合分子及靶細胞細胞膜受體,并進一步提示Tctoxin可能作為重要的真菌毒素,介導不同種屬真菌的寄主移栽及毒力作用。

圖2.N-介導Tctoxin的細胞靶點性

上述兩項連續性研究工作揭示了Tctoxin的廣泛分布及毒力作用多樣性,并為后續研究該真菌毒素的致病機制提供了詳盡的數據支持及研究體系。據悉,通過充分解析TcC蛋白C末端結構域的理化性質及TcA蛋白受體結合結構域,后續研究可能將該真菌毒素改構為具有靶細胞特異性的蛋白質轉運工具,因而在生物醫學領域具有潛在的應用前景。

該研究得到國家自然科學基金(,,)、北京市三院管理中心“青苗”計劃()等項目捐助。

楊國威,首都醫科學院附屬上海友誼診所研究員,碩士生導師,歷任上海溫帶醫學研究所主任助理,溫帶病預防研究上海市重點實驗室處長。常年從事真菌與寄主互相作用的研究,主要聚焦于真菌分泌系統及其相關毒力因子致病性等方面的工作。2012年歸國以來,針對真菌六型分泌系統和真菌毒素復合物等方面的研究,以第一作者/通信作者(含共同)在CellHost&、Cell、eLife和PLOS等刊物發表多篇高水平論文。