一、測物體運動平均速率

1.原理:v=s/t

2.器材:方鐵塊、長木板、小車、刻度尺、停表、金屬片(①使貨車停止運動的擋板;②小車撞去金屬片時會發出聲響,這樣易于檢測時間,使檢測結果更確切,以減少實驗偏差)。

3.斜面斜度不可過大,也不可過小。緣由:斜面坡渡過小,貨車做變速運動不顯著,貨車也有可能不會運動;坡渡過大,貨車運動得太快,時間太緊,不易于檢測時間。

二、探究固體融化時氣溫的變化規律

1.安裝實驗器材時應根據自下而上的次序進行。

2.須要的檢測工具:體溫計、停表。

3.石棉網的作用:使燒瓶受熱均勻。

4.水浴加熱法優點:(1)使物質受熱均勻;

(2)控制體溫上升的速率,以便記錄實驗數據和觀察現象。

5.融化時的條件:①溫度達到熔點;②能夠繼續放熱。

6.融化時的特征:持續放熱體溫保持不變。

7.加熱過程中不斷攪拌的目的:使物體受熱均勻

8.圖象剖析:

8.影響熔點(或融化點)的誘因:

①壓強大小;②是否有雜質。

三、探究水沸騰時氣溫變化的特征

1.條件:達到沸點,繼續放熱。兩個條件缺一不可。

2.現象:繼續吸收熱量,但氣溫保持不變。

3.影響誘因:液體的種類不同,其沸點就不同(液體的沸點隨氣壓的減少而減少,隨氣壓的減小而下降)、有無雜質。

4.紙板(瓶蓋)的作用:減低熱量損失,減短加熱時間。

5.紙板上孔的作用:使燒瓶內外氣壓平衡,使檢測結果更確切。

6.沸騰前汽泡由下至上逐步變小,是因為水在沸騰前,水里面氣溫高于下邊體溫,水蒸汽在上升過程中遇冷液化,容積變小;沸騰時氣泡由下至上逐步變大,沸騰時,氣溫不變,不斷有水氣化,且水里面浮力大于下邊浮力,氣泡容積變大。

四、探究光的反射規律

紙板的作用:a.顯示光的傳播路徑;b.驗證“三線”是否在同一平面內。

1.入射角(反射角)是指入射光線(反射光線)與法線的傾角。

2.假如想探究反射光線與入射光線是否在同一平面內,應怎樣操作?將紙板沿中軸ON向后折,觀察在紙板B上是否有反射光線。

3.若果讓光線逆著OF的方向射向鏡面,會發覺反射光線順著OE方向射出,這表明:在反射現象中,光路是可逆的

反射定理:三線共面、兩線分居、兩角相等、光路可逆。鏡面反射和漫反射都遵守反射定理

4.理想模型法:用帶箭頭的直線表示光的傳播路徑和方向。

5.量角器的作用:檢測反射角和入射角的大小。

6.從紙板不同方向都能看見光的傳播路徑緣由是:光在紙板上發生了漫反射。

7.多次改變入射角大小并進行多次實驗的目的:保證實驗推論具有普遍性

五、探究平面鏡成像特性

1.實驗器材:薄玻璃板(淺紅色),兩個完全相同的蠟燭,火柴,刻度尺,一張白紙,筆

2.操作步驟:實驗時,將白紙鋪在水平桌面上,將玻璃板豎直置于白紙上,燃起蠟燭法現玻璃板的旁邊有蠟燭的像,為了確定像的位置具體做法是聯通另左側未燃起的蠟燭,直到與像完全重合,用筆在白紙上作出標記。

3.怎樣確定像的虛實?將未燃起的蠟燭取走,拿一個光屏置于該處不透過平面鏡看光屏上是否有像。

4.得出推論平面鏡成像特性:物與像成正立、等大、左右相反的實像,物與像對應點的連線垂直平面鏡,物與像到平面鏡的距離相等。

5.假如在實驗中發覺兩個像,是因為玻璃板太厚造成的。兩個像之間的距離由玻璃板的長度決定

6.玻璃板前面的蠟燭為何不須要燃起?若燃起后方蠟燭,使像的背景變亮,使像變淡,不易于觀察像。

7.為何用兩只完全相同的蠟燭?以便比較物與像之間的大小關系。

8.實驗中用玻璃板取代平面鏡是由于?用平面鏡不易于確定像的位置。

9.玻璃板為何須要豎直放置?蠟燭才能與像重合,確切確定像的位置。

10.實驗方式:等效取代

11.多次檢測的目的:使實驗推論具有普遍性

12.無論如何聯通玻璃板后方的蠟燭,都未能與像完全重合,是由于?玻璃板沒有與水平桌面豎直放置。

13.刻度尺的作用?檢測物與像到玻璃板距離。

14.為何要多次檢測?使實驗推論具有普遍性,防止碰巧性

六、探究凸透鏡成像規律

1.測凸透鏡焦距的方式:

(1)二倍焦距法(等大成像法):若在距離凸透鏡光心L處得到一個清晰等大的虛像,則有u==2f.

(2)平行先會聚法:若在距離嗎透鏡先心處得到一個最小、最亮的光斑,則有f=L.

2.實驗:實驗時燃起蠟燭,使燭焰中心、凸透鏡光心、光屏的中心(即焰心、光心、光屏中心)大致在同一高度,目的是:使燭焰的像成在光屏中央。

3.實驗時發覺蠟燭燃燒變短像呈在光屏的上半部份,要想使像呈在光屏的中心,該怎么操作:①向上聯通光屏②向上聯通蠟燭③向下聯通凸透鏡。

4.假若用手將凸透鏡擋住一半(透鏡受損),則光屏上仍然是一個完整的像,但照度較暗。

5.若在實驗時,無論如何聯通光屏,在光屏都得不到像,可能得緣由有:①蠟燭在焦點以內(u

6.雙眼矯治:近前凹,遠后凸

7.拍照機成像:物近像遠像變大物遠像近像變小

8.水透鏡(焦距可變透鏡):向透鏡注水透鏡發福,焦距會變短,假如還想成原先的像則像和物體都應當緊靠透鏡;反之則反。

9.實驗推論:(凸透鏡成像規律)F分虛實,2f大小,實倒虛正,具體體見下表:

物距

像的性質

像距

應用

倒、正

放、縮

虛、實

u>2f

倒立

縮小

虛像

拍照機

倒立

放大

虛像

v>2f

幻燈機

正立

放大

虛象

不考慮

放大鏡

10.對規律的進一步認識:

一倍焦距分虛實二倍焦距分大小,物近像遠像變大。像跟隨物體跑(誰遠誰大)

11.物體在二倍焦距之外,物體聯通速率小于像聯通速率;物體在一倍焦距與二倍焦距之間,物體聯通速率大于像聯通速率。

七、測量物體的密度

1.原理:ρ=m/v

2.用天平測質量,用燒杯(無0刻度線)測物體容積。

3.①使用天平常,先觀察阻值和分度值,估測物體質量;再把天平放在水平桌面上,為何?由于天平是一個等臂杠桿,只有天平處于水平平衡是,兩側遭到的力才相等,物體和砝碼的質量才相等。

②調節天平常應先將游碼移到稱量標尺上端零刻度處,在調節平衡螺絲,時表針指在分度標尺中央紅線處。或表針在中央紅線左右擺動幅度相同即可。(左偏右調)

③稱量過程中要用鉗子夾取砝碼,左物右碼,先大后小,最后移到游碼,直到天平水平平衡。

④讀數=砝碼+游碼

⑤如果砝碼缺了一塊,所測物體質量比實際質量偏大。

⑥使用量杯時先觀察阻值和分度值

⑦注意量杯的阻值沒有0刻度線。

⑧觀察時視線要與凹面頂部或凸面底部在同一水平線上(俯大仰小)。

⑨一般先測質量后測容積。

八、探究阻力對物體運動的影響

1.此實驗讓應讓下車如何滑出來?目的是哪些?答:讓貨車從斜面同一高度由靜止滑出來;目的是使貨車抵達水平面時的速率相同。

2.通過哪些曉得阻力越小,物體運動減少的越慢?答:貨車運動的距離,阻力越少,貨車運動的距離越遠,說明物體運動減少的越慢。

3.這個實驗斜面有何作用?答:使貨車滑下的速率相同。

4.實驗推論:物體遭到的阻力越小,物體運動的距離越遠,假如物體不遇阻力,他將保持運動直線運動,并始終運動下去。

5.此實驗采用的方式是?答:控制變量法轉換法

6.牛頓第一定理能夠通過實驗探究下來?答:不能,只能在實驗基礎上推理下來,由于不受力的物體是不存在的。

7.將此實驗略加更改能夠做那個實驗?答:(1)將斜面長一些,降低刻度尺和秒表可以探究速率變化的實驗(2)保證平面的材料相同,降低一個鐵塊可以探究動能大小與什么誘因有關的實驗。

8.當只有木板上貨車滑出水平面對實驗結果沒有影響,改進方式:①加長木板寬度;②在不改變實驗器材的條件下可以適當增加貨車下降的高度。

牛頓第一定理:

說明:A、牛頓第一定理是在大量經驗事實的基礎上,通過進一步推理而概括下來的,因而不可能用實驗來直接證明牛頓第一定理。

B、牛頓第一定理的內涵:物體不受力,原先靜止的物體將保持靜止狀態,原先運動的物體,不管原先做哪些運動,物體都將做勻速直線運動.

C、牛頓第一定理告訴我們:物體做勻速直線運動可以不須要力,即力與運動無關,所以力不是形成或維持物體運動的緣由。

D、力不是維持物體運動的緣由,而是改變物體運動狀態的緣由。

九、探究二力平衡的條件

1.在探究究二力平衡問題時,哪些誘因影響實驗結果?答:磨擦力

2.你覺得下圖那個實驗更合理?答:甲,應為乙物體遭到的磨擦力大,對實驗療效影響大。

3.怎樣判別物體是否處于平衡狀態?答:當物體保持靜止或勻速直線運動狀態時,都可以判斷物體處于平衡狀態.

4.實驗中怎樣改變拉力的大小?答:通過改變砝碼的個數,來改變對貨車的拉力大小.

5.定滑輪有哪些作用:答:改變拉力的方向

6.怎么探究兩個力作用在同一物體上?答:將紙板從中間剪開,觀察紙板是否還處于平衡狀態。

7.怎么探究兩個力在同仍然線上:答:把紙板轉動一個角度,之后松手,觀察貨車的運動狀態.

8.實驗推論:二力平衡條件:同體、等大、方向、共線。

9.實驗方式:控制變量法

10.選擇靜止狀態的緣由:勻速運動狀態不好控制

11.進行多次實驗的目的:得出普遍規律,防止碰巧性。

十、探究滑動磨擦力大小與什么誘因有關

1.檢測原理:二力平衡.

2.檢測方式:把鐵塊置于水平長木板上,用彈簧測力計水平拉鐵塊探究物質燃燒的條件實驗視頻,使鐵塊勻速運動,讀出這時的拉力就等于滑動磨擦力的大小。

3.推論:接觸面粗糙程度相同時,壓力越大滑動磨擦力越大;壓力相同時,接觸面越粗糙滑動磨擦力越大。該研究采用了控制變量法。

4.轉換法應用:通過拉力的大小來反映磨擦力的大小

5.由前兩推論可概括為:滑動磨擦力的大小與壓力大小和接觸面的粗糙程度有關。實驗還可研究滑動磨擦力的大小與接觸面大小、運動速率,拉力大小等無關。

十一、探究壓力作用療效與什么誘因有關

1.此實驗采用的方式有控制變量法、轉換法。

2.此實驗使用海棉而不用木板為何?答:木板不容易形成形變,而海棉容易形成形變,以便觀察實驗現象。

3.比較圖甲和圖乙可以得到實驗推論是:受力面積一定時,壓力越大,壓力的作用療效越顯著。(不能說浮力越顯著,由于探究這個實驗時還沒有提出浮力的概念)

4.比較圖乙和圖丙可以得到實驗推論是:壓力一定時,受力面積越大,壓力的作用療效越顯著。用海棉形變的大小來評判壓力作用療效的大小,是轉換法;而在探究壓力作用療效具體受那個誘因影響時,采用了控制變量的方式;

5.假如將圖乙中的海棉換成木板,壓力的作用療效與放海棉的作用療效相同嗎?答:相同,由于壓力的療效與壓力大小和受力面積有關,有其他誘因無關,改成木板后只是我們觀察不到療效而已。

6.小明朋友實驗時將物體B沿豎直方向劈成大小不同的兩塊,如圖所示.他發覺它們對海棉的壓力作用療效相同,由此他得出的推論是:壓力作用療效與受力面積無關.你覺得他在探究過程中的做法是否正確?緣由是:她沒有控制壓力大小相同。

十二、探究液體浮力與這些誘因有關

1.由圖1、圖2可以曉得液體浮力形成的緣由是:液體遭到重力作用;液體有流動性。(因而在太空失重情況下液體不會形成浮力)

2.探究液體浮力與什么誘因有關實驗中,采用了什么方式?答:控制變量法、轉換法

3.通過觀察哪些開曉得液體浮力大小的?答“U型管內頁面的高度差,高度差也大說明液體形成的浮力也大”

4.實驗前的兩個操作:(1)先檢測U型管左右兩側的液面是否相平。

(2)檢測裝置的氣密性:(用手壓金屬盒上的橡皮膜,觀察U型管中液面是否發生變化探究物質燃燒的條件實驗視頻,若變化顯著,則氣密性良好)

5.實驗時發覺U型管內高度差沒變化緣由是哪些?如何解決?答:氣密性不好,拆出來重新安裝。

6.使用的U型管是不是連通器?答:不是

7.此實驗U型管內液體為何要染成藍色?答:使實驗療效顯著,以便觀察。

8.比較甲乙實驗推論是:液體密度一定時,深度越深,液體形成的浮力越大。比較乙丙實驗推論是:當液體深度相同時,液體密度越大,液體形成的浮力越大。

9.如圖甲乙,金屬盒在水底的深度和U型管內頁面的高度差大小有何關系?為何?答:相等,由于兩邊形成的浮力相等,液體密度相等,所以深度也相等。如圖丙,兩側金屬盒的深度和U型管內頁面的高度差大小有何關系?為何?答:U型管內高度差比金屬盒的深度大。由于鹽水的密度比水的密度大,兩側浮力相等,所以U型管內高度差比金屬盒的深度大。

10.檢測出U型管內頁面的高度差,能夠算出金屬盒在右邊液體中的浮力?答:能,由于兩邊浮力相等。

十三、驗證阿基米德原理

1.實驗更合適的操作次序是:bacd

2.實驗中溢杯子倒水必須有水溢出后才會做實驗,否則會出現哪些結果:答:會出現壓強小于物體排沸水的重力

3.此實驗彈簧測力計的示數關系是:Fa-Fc=Fd-Fb

4.實驗推論:物體遭到的壓強等于物體排開液體的重力

5.換用大小不同的另外兩塊小鐵塊(多次實驗得到普遍規律,可防止推論的碰巧性)重復上述步驟,再做兩次實驗,并記錄數據。

十四、探究影響動能大小的誘因

1.推測:動能大小與物體質量和速率有關;

2.實驗研究:研究對象:小鋼球方式:控制變量法;轉換法,怎么判別動能大小:看鐵塊被小鋼球推進的距離多少,使質量不同的鋼球從同一高度靜止釋放的目的:使小球抵達水平面時的初速率相同;怎樣改變鋼球速率:使鋼球從不同同高度滾下;

3.剖析歸納:保持鋼球質量不變時推論:運動物體質量相同時,速率越大,動能越大;保持鋼球速率不變時推論:運動物體速率相同時,質量越大,動能越大;

4.得出推論:物體動能與質量和速率有關;速率越大動能越大,質量越大動能也越大。

5.斜面的作用:是物體具有速率并改變物體速率的大小。

6.水平面的作用:是物體在豎直方向上受力平衡,在水平方向只受磨擦力。

7.能量轉化:在斜面上機械能轉化過程:重力勢能轉化成動能,在水平面上能力轉化過程:動能轉化為內能。

8.鐵塊最終停出來的緣由:在水平面遭到磨擦力。

9.實驗推理與假定:當水平面絕對光滑,小球將做勻速直線勻速,不能達到探究目的。

10.超員、超速問題判定:超速時,質量不變,速率越大,動能越大;超員時,速率不變,質量越大,動能越大。

11.用小球做實驗有不足之處是:不能保證小球在水平面上沿直線運動。

十五、探究杠桿平衡條件

1.實驗前杠桿的調節:左高右調,右高左調。平衡后實驗過程中不能在調節平衡螺絲。

2.將杠桿調成水平平衡的目的是:以便檢測力臂。

3.選擇杠桿終點作為支點的益處:去除杠桿自身重力對實驗的影響。

4.將砝碼換成測力計的用處是:能直接測出拉力的大小,實驗操作便捷。

5.將砝碼換成測力計的缺點是:測力計本身有重量,對實驗有一定的影響,使彈簧測力計的示數變大。

6.如上圖,乙圖和丙圖中,彈簧測力計的示數作如何變化:由大變小,緣由是力臂由小變大。

7.你覺得那個圖更合理?答:丁圖,實驗不受彈簧測力計的重力的影響。

8.使用彈簧測力計取代鉤碼最終目的是:更能正確認識力臂。

9.多次實驗的目的是:防止實驗的碰巧性,是推論具有普遍規律。

十六、測量滑車架的機械效率

1.原理:η=W有/W總.

2.應測數學量:鉤碼重力G、鉤碼提高的高度h、拉力F、繩的自由端聯通的距離s。

3.器材:除鉤碼、鐵架臺、滑輪、細線外還需刻度尺、彈簧測力計。

4.步驟:必須勻速帶動彈簧測力計使鉤碼下降,目的:保證測力計示數大小不變。

5.推論:影響滑車架機械效率高低的主要誘因有:①動滑輪越重,個數越多則額外功相對就多。②提升重物越重,做的有用功相對就多。③摩擦,若各類磨擦越大做的額外功就多。同一滑車架:繞線方式和重物提高高度不影響滑輪機械效率。

6.檢測機械效率時為何不能使彈簧測力計靜止?機械效率會如何?

答:當彈簧測力計靜止時,繩子和滑輪之間沒有磨擦力,拉力示數會變小,有用功在總功中占的比列減小,滑車架的機械效率偏大。

十七、探究不同物質的放熱能力

1.實驗方式:控制變量法轉換法(通過體溫變化快慢來反映放熱能力的強弱;)

2.實驗液體的選擇:質量相同的不同液體。

3.選擇相同的熱源目的是:以保證相同加熱時間釋放的熱量相同。

4.使用電加熱器取代酒精燈的益處:便于控制形成熱量的多少。

5.實驗中不斷攪拌的目的:使液體受熱均勻。

6.描述物體放熱能力的化學量是:比熱容。

7.推論:相同質量的不同物體,吸收相同的熱量后下降的氣溫不同,比熱容大的下降的氣溫低。

8.做什么實驗能夠用的此實驗器材?

答:水的沸騰實驗;焦耳定理(探究電壓形成的熱量與什么誘因有關)。

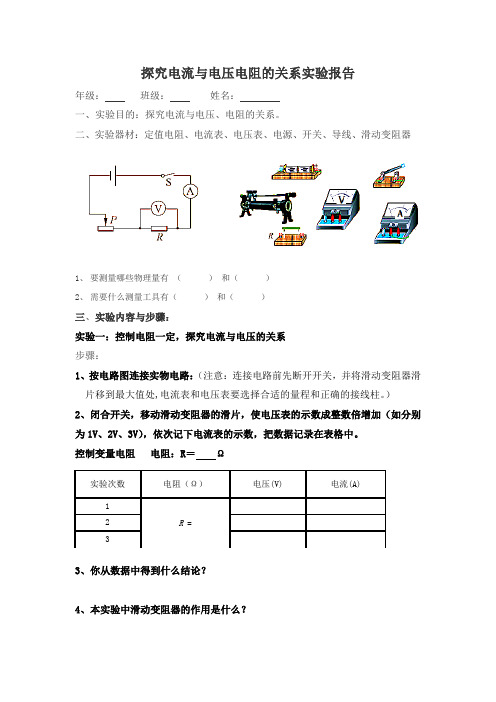

十八、探究電壓與電流的關系

1.①提出問題:電壓與電流有哪些定量關系?

②采用的研究方式是:控制變量法。即:保持內阻不變,改變電流研究電壓隨電流的變化關系;

③得出推論:在內阻一定的情況下,導體中的電壓與導體兩端的電流成反比;

2.電路聯接注意事項:開關斷掉,滑動變阻器滑片移至電阻最大處。

3.水表異常偏轉緣由:①指針反向偏轉,緣由是正負接線柱接反;②正向偏轉幅渡過小,緣由是阻值選擇過大;③正向偏轉幅渡過大超過最大刻度,緣由是阻值選擇過小;④實驗前表針在零刻度線兩側:實驗前水表未調零

4.滑動變阻器的作用:①保護電路;②改變阻值兩端電流。

5.調節滑動變阻器不能使電流達到指定示數的緣由是:滑動變阻器的最大電阻過小。

6.換不同尺寸的阻值多次檢測的目的是:得出普遍規律,防止碰巧性。

7.此實驗不能用燈泡取代內阻進行探究的緣由:鎢絲的阻值隨氣溫的下降而減小。

十九、探究電壓與阻值的關系

1.滑動變阻器的作用:①保護電路;②使內阻兩端電流保持不變

2.更換大內阻后怎樣滑動滑動變阻器的電阻:應使滑動變阻器的電阻變大,滑動變阻器分的的電流變大,保證定值內阻上分的的電流不變。

3.電路中滑動變阻器阻最大值Rx的確定方式:UR/R=(U-UR)/RX。

4.實驗方式:控制變量法:保持電流不變,改變阻值研究電壓隨內阻的變化關系。

5.推論:在電流一定時,導體中的電壓與導體的內阻成正比。

二十、伏安法測內阻

1.原理:I=U/R

2.滑動變阻器的作用:①保護電路;②改變阻值(或燈泡)兩端的電流和通過內阻的電壓。

3.電流表阻值的選擇:看電源電流。

4.電壓表的阻值選擇:I=U/R最小值(定值內阻)I=P額/U額。

5.滑動變阻器尺寸選定:1、看電壓2、計算內阻:R滑=(U-U額)/I額。

6.使小燈泡正常發光的操作:聯通滑動變阻器使電流表示數等于小燈泡額定電流。

7.注意:這次實驗分兩類:一是測定值內阻的電阻,它須要求平均值,由于多次多次檢測求平均值,減少實驗偏差。二是測小燈泡電阻,它不需求平均值,由于鎢絲內阻隨氣溫變化而變化,求平均值喪失意義。

8.檢測結果偏小:由于有部份電壓通過電流表,電壓表的示數小于實際通過Rx電壓。按照Rx=U/I內阻偏小。

二十一、測量小燈泡的額定功率

1.原理:P=UI

2.電路圖:

3.滑動變阻器的作用:①保護電路;②將小燈泡兩端電流調成額定電流。

4.實驗多次檢測的目的:檢測小燈泡在不同電流下的電功率,并進行比較。

5.相同電流下LED燈比小燈泡亮的緣由是:LED燈的電能轉化光能的效率比白熾燈的高.

6.為何不能通過求平均值求小燈泡的額定功率?額定功率是小燈泡額定電流下的功率,多次檢測算出的功率不是額定功率。

二十二、探究電壓形成的熱量與什么誘因有關

1.目的:研究電壓通過導體形成的熱量跟這些誘因有關?

2.原理:按照煤油在玻璃管里(體溫計示數變化)上升的高度來判定電流通過內阻絲通電形成電熱的多少。

3.實驗采用煤油的目的:煤油比熱容小,在相同條件下放熱氣溫下降的快:是絕緣體.

4.被加熱材料選用煤油或空氣的緣由:借助煤油比熱容小升溫顯著;空氣熱脹冷縮顯著。

5.選用加熱材料的要求:質量、初溫、材料相同。

6.實驗方式:控制變量法,轉換法。

7.探究電熱與電壓的關系是需控制電熱絲的內阻和通電時間相同。探究電熱與阻值的關系是需控制電壓和通電時間相同;探究電熱與通電時間的關系時需控制內阻和電壓相同,改變通電時間的長短。兩個燒杯串聯的目的:使通過電壓相同。

8.焦耳定理:電壓通過導體形成的熱量跟電壓的平方成反比,跟導體的內阻成反比,跟通電時間成反比。

9.估算公式:Q=I2Rt(適用于所有電路)對于純內阻電路可推導入:Q=UIt=U2t/R=W=Pt

①串聯電路中常用公式:Q=I2Rt。Q1:Q2:Q3:…Qn=R1:R2:R3:…:Rn

并聯電路中常用公式:Q=U2t/RQ1:Q2=R2:R1

②無論用家電串聯或并聯。估算在一定時間所形成的總熱量

常用公式Q=Q1+Q2+…Qn

③分析電燈、電爐等電熱器問題時常常使用:Q=U2t/R=Pt

二十三、探究電磁鐵磁性強弱與什么誘因有關

1.原理:電壓的磁效應

2.滑動變阻器的作用:保護電路;改變電路中的電壓。

3.轉換法:通過比較螺線管吸引大頭針的多少反映磁性的強弱。

4.控制變量法:(1)探究磁性強弱與線圈阻值的關系:控制電壓不變,改變阻值。(2)探究磁性強弱與電壓的關系:控制阻值不變,通過滑動變阻器改變電壓。(3)探究磁性強弱與有無鐵芯的關系:控制電壓和阻值不變,插入鐵芯。觀察線圈吸引大頭針的多少。

5.將鐵芯換成剛棒,開關斷掉后的現象。答:由于剛棒是永吸鐵石,斷掉開關后大頭針不會掉出來。

6.電磁鐵吸引的大頭針上端分散的緣由:答:同名磁體互相抵觸。

二十四、探究電磁感應現象

1.轉換法:通過觀察靈敏電壓計表針是否偏轉來判斷是否形成電壓。

2.控制變量法:(1)探究電壓方向與磁場方向的關系:控制導體運動方向不變,改變電壓方向,觀察電壓計表針偏轉方向。

(2)探究電壓方向與導體運動方向的關系:控制磁場方向不變,改變導體運動方向,觀察電壓計表針偏轉方向。

(3)探究電壓大小與磁場強弱的關系:控制導體切割磁感線運動的速率與方向不變,改變磁場強弱,觀察電壓計偏轉的角度。

(4)探究電壓大小與導體運動速率的關系:控制導體運動方向和磁場強弱不變,改變導體切割磁感線運動的速率,觀察電壓計偏轉的角度。

3.形成感應電壓的條件:(1)電路必須閉合(2)閉合電路的一部份導體做切割磁感線運動。

4.能量轉化:機械能轉化電能.

5.電壓計表針不偏轉的緣由:(1)導體沒有做切割磁感線運動(2)電路沒閉合(3)形成電壓太小。

高考類習作推薦

·END·

照亮文末【在看】,教育路上,請做好寶寶的引路人!

精品回顧