凸透鏡成像定律

《探索凸透鏡成像規律》教學設計張國輝,山東省應城市實驗中學

【設計思維】

展示“學習者不應該是信息的被動接受者,而是知識獲取過程中的主動參與者”的教學理念,讓中學生體驗基本的科學探究過程,發現問題、解決問題、總結規律。

【教學目標】

一、知識與技能

1.探索凸透鏡成像規律;

2、掌握科學探究的方法。

2.工藝與技巧

1、能夠在探究過程中培養學習興趣;

2、通過探究活動獲得提問和解決問題的能力;

3、學會通過觀察、比較、列舉的方式進行歸納總結。

3. 情緒、態度和價值觀

1、培養對科學的興趣,樂于探索日常生活中的自然現象和化學原理凸透鏡的成像規律表和口訣,拉近生活、社會、科技與化學的距離;

2、愿意參與觀察、實驗、生產等科學實踐;

3.滲透科學、技術、社會(STS)教學指導思想。

【教案】

凸透鏡、光幕、蠟燭、火柴、放大鏡、秤、小水探照燈、金罐、小烏龜1只、水。

【教學重點】

了解科學探究的方法。

【教學難點】

凸透鏡成像定律。

【教學過程】

1、創化學情境推測推陳出新

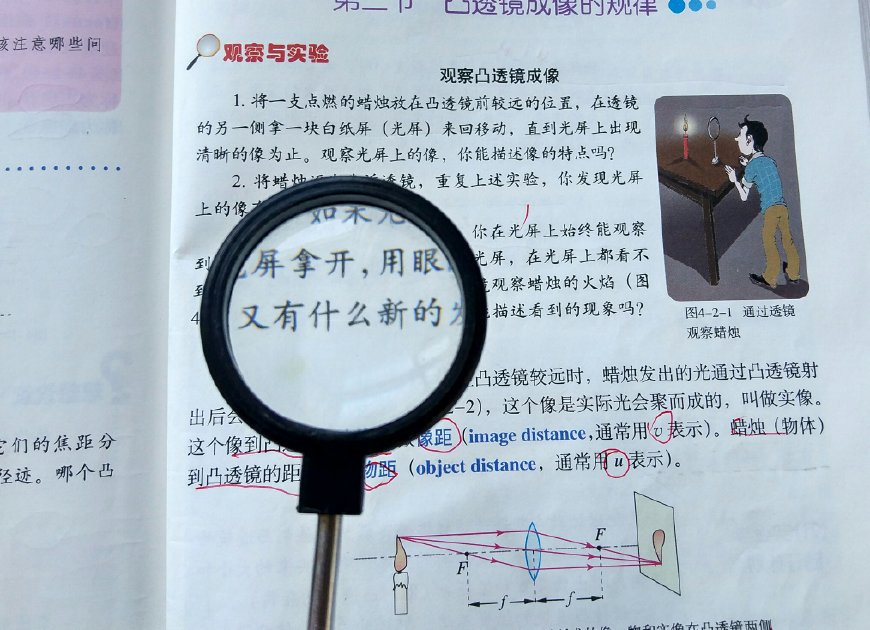

觀察現象:通過金缸的側壁觀察小烏龜在缸中游動會看到什么現象?

中學生觀察后會回答:因為金缸和水組成了一個放大鏡,所以他們看到的小烏龜比實際放大了。

提出問題:用放大鏡看物體時,物體是否總是被放大?

中學生實驗,觀察現象,回答:沒有。 物體時而放大,時而變小,圖像會由直立變為倒立。

從我們后來的研究中我們知道:

1、相機拍照時,物體離相機鏡頭較遠,結果是縮小的、倒置的虛像。

2、放映機放映膠片時,物體距離放映機較近,造成虛像縮小、倒置。

3、用放大鏡看物體時,物體離放大鏡很近,形成放大的直立實像。

啟發中學生推測:凸透鏡成象可能與物體到凸透鏡的距離有關。

這樣的凸透鏡可以成像。 所形成的形象有什么特點和規律? 這節課凸透鏡的成像規律表和口訣,我們將通過實驗來探究凸透鏡成像的規律。

2.實驗研究

(一)主題板書:

探索凸透鏡成像的規律。

(2)朋友利用桌上準備的實驗器材進行實驗。

實驗計劃:

1、測量凸透鏡的焦距f并做記錄。

方法:平行光聚焦法,小手探照燈代替平行光源。

2、指導中學生如圖所示布置實驗器材。

要求:將凸透鏡、蠟燭、光屏放在同一條直線上。

調整凸透鏡、蠟燭和光幕的高度,使它們的中心大致在同一高度。

3.提問并解釋:

如何讓物體形成的影像出現在光幕上?

中學生思考后會回答:調整物體,光幕到凸透鏡的距離。

實驗過程中應記錄哪些現象和數據。

物體到凸透鏡的距離(物距),像到凸透鏡的距離(像距),像的大小,倒置或正立,虛像或實像。

實驗要求:

1、認真細致。

2、光屏上的圖像必須明亮清晰。

3、進行多次試驗,仔細觀察,做好實驗記錄。

每組2名中學生按照以下步驟進行實驗探索:

1、將蠟燭放遠,使物距u>2f,使蠟燭火焰在光屏上形成清晰的虛像,觀察虛像的大小和倒置,測量物距和像距u (像到凸透鏡的距離)。

2、將蠟燭移近凸透鏡,使物距在2f和f之間,即2f>u>f,重復上述操作進行觀察檢測。

3、繼續向蠟燭靠攏,使物距u按上述方案運行,將數據和觀測結果填入下表。

鏡頭焦距f=

物距與焦距的關系

物距u/cm

喜歡大自然

像距u/cm

真假

尺寸

倒掛

u>2f

u>2f

2f>u>f

2f>u>f

uu班主任巡回指導,及時發現問題,啟發引導中學生。

3. 溝通評價

1、各組提交自己的實驗記錄結果,進行投影展示,講述發現的現象和規律。

2、引導中學生相互交流,進行評價,發表意見。

四、歸納與總結

通過本課小伙伴的探索,我們得到了如下規則:

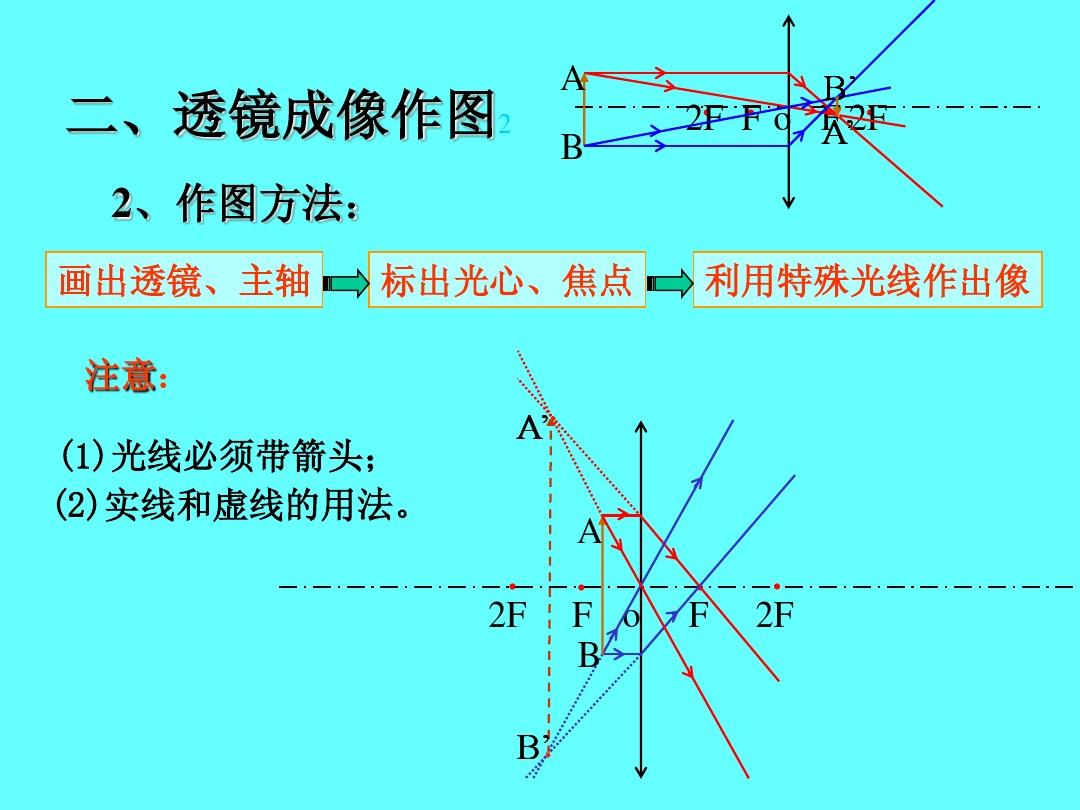

投影顯示:

1.當u>f時,成為虛像,當u2.U>2f時,成為縮小虛像,u&nbs