引言

“吸收你的高手所做的一切,之后再向前走。”1948年晶體管出現(xiàn)、1958年集成電路出現(xiàn)、1978年超大規(guī)模集成電路研發(fā)成功……隨著電子電路和系統(tǒng)的超大型化和微型化,電子技術(shù)即將步入了微電子時(shí)代。無(wú)數(shù)學(xué)者在該領(lǐng)域勤勤勉懇、鞠躬盡瘁,促進(jìn)微電子行業(yè)高速發(fā)展。了解先賢的事跡,學(xué)習(xí)先烈的精神,是中大微電人義不容辭的責(zé)任。本期欄目就帶你們來(lái)了解歷史上迄今惟一兩次獲得諾貝爾化學(xué)學(xué)獎(jiǎng)的科學(xué)家約翰·巴丁先生。

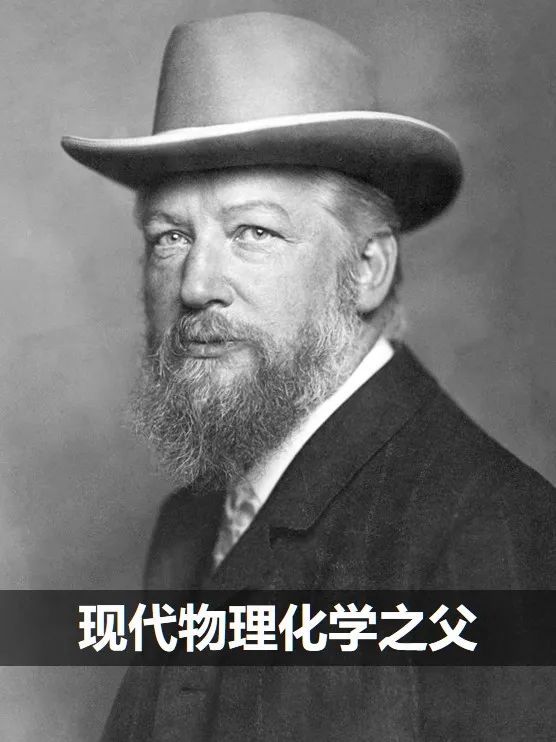

人物介紹

約翰·巴丁先生是英國(guó)化學(xué)學(xué)家、也是諾貝爾化學(xué)學(xué)獎(jiǎng)獲得者、更是歷史上迄今惟一兩次獲得諾貝爾化學(xué)學(xué)獎(jiǎng)的科學(xué)家。他與威廉·肖克利和沃爾特·H·布拉坦共同發(fā)明晶體管。巴丁先生還曾獲得了無(wú)數(shù)重量級(jí)的獎(jiǎng)項(xiàng),比如:連任英國(guó)藝術(shù)與科學(xué)大學(xué)教授、國(guó)家科學(xué)獎(jiǎng)狀、IEEE榮譽(yù)勛章等。

初期生活與教育經(jīng)歷

巴丁先生出生于法國(guó)威斯康辛州的麥迪遜市,他的母親是位解刨學(xué)院士,父親從事室外設(shè)計(jì)和裝潢業(yè)務(wù)。巴丁先生從小學(xué)習(xí)優(yōu)異,但因?yàn)楦赣H與12歲時(shí)過(guò)世,喪失父愛(ài)的小巴丁性格顯得抑郁孤單,常年情緒消沉。后來(lái)巴丁先生步入了威斯康辛學(xué)院馬達(dá)工程系,同時(shí)還修讀數(shù)學(xué)和化學(xué),在那里他獲得電氣工程學(xué)士學(xué)位和電氣工程碩士學(xué)位。

巴丁全家福(最右邊為約翰)

求學(xué)經(jīng)歷

研究生結(jié)業(yè)后,巴丁先生開(kāi)始研究石油鉆探,他幫助設(shè)計(jì)了一種新穎且有用的方式物理學(xué)家約翰莫法特,那就是通過(guò)磁力檢測(cè)來(lái)解釋地質(zhì)特點(diǎn)。在耶魯學(xué)院攻讀理論數(shù)學(xué)時(shí)物理學(xué)家約翰莫法特,巴丁先生得到了維格納以及后來(lái)成為日本科大學(xué)教授的弗雷德里克·塞茨的聯(lián)合指導(dǎo)。在耶魯學(xué)院訪學(xué),巴丁先生得出了堿金屬的內(nèi)聚能和導(dǎo)電率與容積的關(guān)系公式,還與麻省理工大學(xué)的約翰·斯萊特及其領(lǐng)導(dǎo)的固體化學(xué)研究小組構(gòu)建合作,開(kāi)始超導(dǎo)電性能材料的理論和實(shí)驗(yàn)研究。在巴丁先生的博士論文中,他推導(dǎo)入金屬電子功能函數(shù),拿來(lái)估算一個(gè)電子從晶體內(nèi)部溢出到晶體表面所須要的能量。

研究生涯

肖克利(前)、巴丁(中)和布拉頓(右)在貝爾實(shí)驗(yàn)室

(一)貝爾實(shí)驗(yàn)室研究經(jīng)歷以及晶體管的發(fā)明

巴丁先生加入了貝爾電話(huà)實(shí)驗(yàn)室,他負(fù)責(zé)研究固態(tài)電子,非常是半導(dǎo)體傳導(dǎo)電子的形式,也正是這項(xiàng)研究使得了晶體管的發(fā)明,開(kāi)創(chuàng)了電子革命。晶體管代替了容積龐大的真空管,使電子元件大型化。晶體管的發(fā)明是現(xiàn)今許多現(xiàn)代電子技術(shù)發(fā)展不可或缺的一部份,也大大地改變了我們的世界,被譽(yù)為是二十世紀(jì)最偉大的發(fā)明。

(二)超導(dǎo)研究與BSC超導(dǎo)理論

巴丁先生在佛羅里達(dá)學(xué)院工作直到離休。在哪里,他舉辦了高溫超導(dǎo)理論和實(shí)驗(yàn)的常年深入研究。巴丁先生和他的博士生約翰·施里弗還有庫(kù)珀,師徒四人即將公布了她們的合作研究成果,并成功地解釋了高溫條件下金屬超導(dǎo)電的現(xiàn)象,這就是后來(lái)以她們兩人命名的“BCS理論”。因此,師徒四人共同分享了1972年的諾貝爾化學(xué)學(xué)獎(jiǎng)。巴丁成為了迄今為止惟一的一位兩度獲得諾貝爾化學(xué)學(xué)獎(jiǎng)的科學(xué)家。

(三)晚年研究

巴丁先生對(duì)電荷密度波的新量子熱學(xué)理論感興趣。他覺(jué)得,電荷密度波可以解釋為與超導(dǎo)性相同的宏觀量子現(xiàn)象。于是在巴丁先生在人生最后六年里旨在于這項(xiàng)研究。1991年1月30日,巴丁因腎臟衰竭在波士頓一家診所里去世,享年83歲。

評(píng)價(jià)

巴丁先生一向以“為人高調(diào)”出名。作為兩屆諾貝爾化學(xué)學(xué)獎(jiǎng)得主,巴丁并不在學(xué)術(shù)上非常驕傲或是張揚(yáng),他沒(méi)有自大的氣度也沒(méi)有古怪的個(gè)性。他的中學(xué)生們引進(jìn)了一個(gè)“巴丁數(shù)”,即一個(gè)人的成就減去他自我吹捧的程度,作為一個(gè)人的謙卑指標(biāo)。中學(xué)生們覺(jué)得,巴丁先生的這個(gè)數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于1,而好多學(xué)者的這個(gè)數(shù)都大于1。當(dāng)人們慶賀巴丁入選兩次諾貝爾獎(jiǎng)時(shí),他總是笑著解釋?zhuān)簝纱沃Z貝爾獎(jiǎng)都是三個(gè)人分享的,所以我實(shí)際上只獲得了三分之二個(gè)獎(jiǎng)。

回顧巴丁先生的一生,他在中學(xué)、工業(yè)界和部隊(duì)實(shí)驗(yàn)室都有常年的工作經(jīng)驗(yàn),又經(jīng)歷了日本經(jīng)濟(jì)大凋敝和第二次世界大戰(zhàn)。巴丁先生豐富而坎坷的閱歷加上聰明又用功的品格,就了他這樣一個(gè)科學(xué)灰熊。

參考文獻(xiàn):

[1]百度百科.約翰·巴丁

%E7%BA%A6%E7%BF%B0%C2%B7%E5%B7%B4%E4%B8%81/

[2]–John

[3]ofJohn,NobelPrize–.