《摩擦力》作文

教學工作者在進行教學活動之前,不可避免地要準備試講課。 采用試講可以更好地提高班主任的理論素質和駕馭教材的能力。 試講應該如何寫? 以下是小編為您整理的《摩擦力》試講稿,歡迎閱讀和收藏。

《摩擦力》試講1

一、課程要求

1、對科學知識有求知欲,樂于探索日常生活中的化學現象和規律;

2、體驗觀察化學現象的過程,能夠簡要描述觀察到的化學現象的主要特征,具備初步的觀察能力; 能夠在觀察化學現象的過程中發現一些問題,并具有提出初步問題的能力。

2.設計思想教學

以新課程標準的要求為理念,教學過程以中學生為主體。 主要通過問題引導和實驗探究的方式引導中學生了解靜摩擦力和滑動摩擦力的規律,培養中學生的實驗探究能力和數學思維方法。

三、教學目標

1. 知識與技能

(1)了解靜摩擦定律; 知道最大靜摩擦力與滑動摩擦力之間的關系;

(2)了解滑動摩擦規律; 了解滑動摩擦力與什么原因有關;

(3) 能夠利用動摩擦素數來估計摩擦力。

2、流程與技巧

(1)經歷探索實驗的過程,學會如何從實驗結果中總結規律;

(2)通過查閱資料,學會了解生活中的摩擦現象;

(3)通過對生活中各種摩擦的觀察和思考增大摩擦力的方法四種,學會如何描述結果。

3、情感心態和價值觀

在認識摩擦利弊的過程中,展現了大自然的和諧與奇妙,使中學生的價值觀得以提升。

4. 教學流程圖

五、教學流程

一、簡介

小組討論:日常生活中靜摩擦和滑動摩擦的例子有哪些?

2. 新班級

(1)靜摩擦力

思考與提問:你對靜摩擦了解多少? 關于靜摩擦定律你了解多少?

下面根據中學生陳述的靜摩擦定律有針對性地引導、糾正錯誤觀念,重點介紹靜摩擦力形成的條件和尺寸變化的規律,并介紹最大靜摩擦力。

課堂教學:請分析以下三種情況下鐵塊所受到的靜摩擦力,并在圖上標出靜摩擦力 (a) (b) (c) 鐵塊在下列情況下受到外力:水平方向。 鐵塊受到外力向右水平方向移動。 向右的外力為0,保持靜止 F=1N,保持靜止 F=3N,保持靜止

引導中學生借助中學二力平衡相關知識分析靜摩擦力的大小,并借助圖表討論靜摩擦力作用在鐵塊上的作用點和方向,并得出結論靜摩擦力與接觸面相切。

實驗與探索1:研究靜摩擦定律

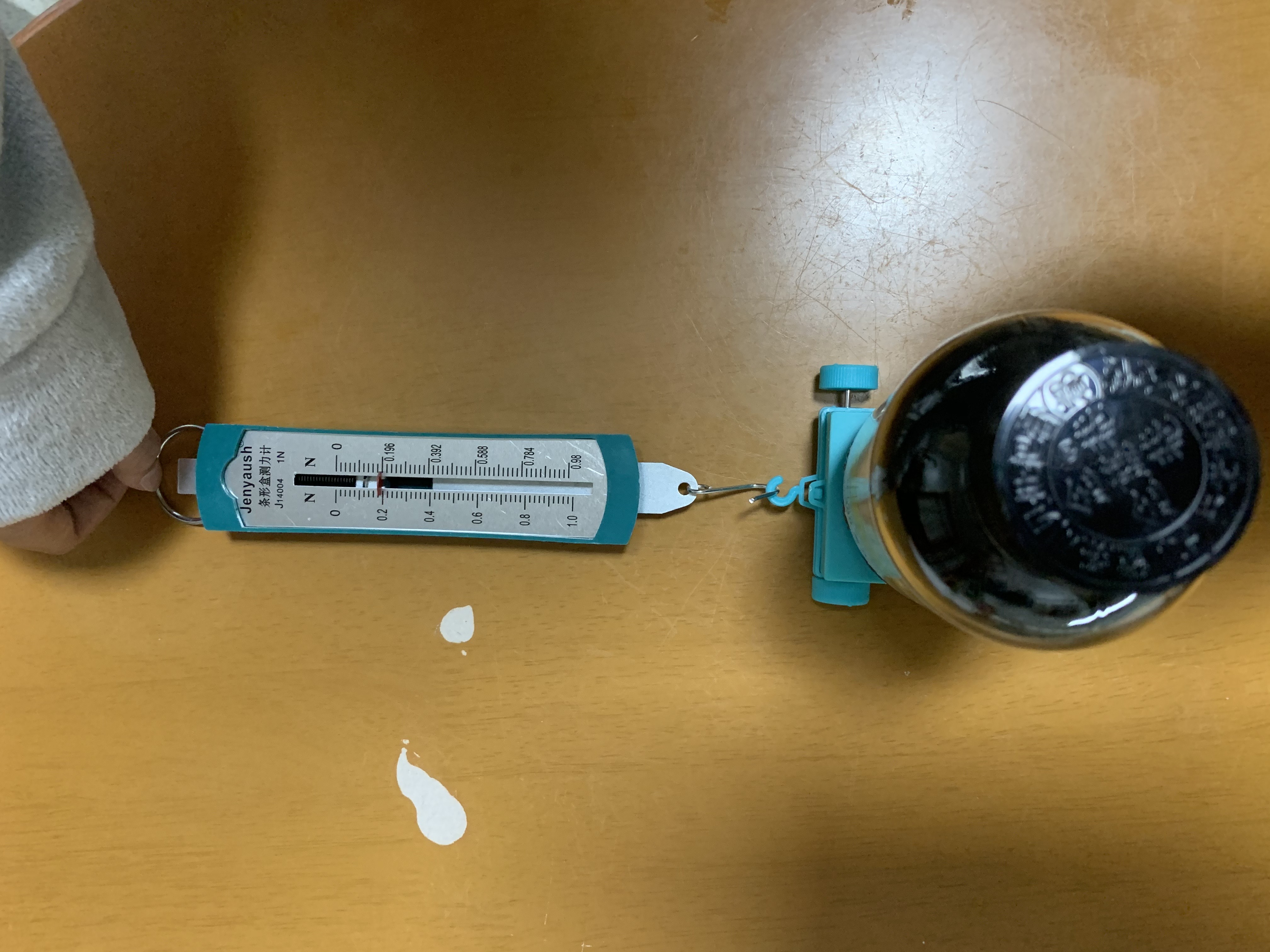

實驗器材:鐵塊、彈簧秤、砝碼、粗木板

帶著問題完成實驗,并填寫課本P42表3-2-1中的相關數據

①用彈簧秤水平拉動鐵塊,逐漸減小拉力。 靜摩擦力會發生什么變化? 它與彈簧秤張力讀數有何關系? 基于什么?

②觀察彈簧秤的拉力減小到什么程度,鐵塊剛剛被帶動? (引入最大靜摩擦力)

③木塊受驅動后勻速運動。 根據中學學到的知識,此時遇到的摩擦力稱為滑動摩擦力。 如何讀取滑動摩擦力的大小?

④ 最大靜摩擦力與滑動摩擦力之間的關系是什么?

⑤ 降低鐵塊上的重量是否會影響最大靜摩擦力?

實驗結束后,小組討論總結規則。 班主任引導中學生找出靜摩擦力形成的條件:

A。 互相觸摸和擠壓

b. 接觸面粗糙,兩側有相對運動

以及靜摩擦力的大小和最大靜摩擦力的規律

(2)滑動摩擦力

介紹:

A。 剛才的實驗中可以觀察到什么樣的力? (引導中學生感應滑動摩擦力是兩個互相接觸的物體的相對運動,物體之間存在的摩擦力)

b. 剛才的實驗給我們提示了一種檢測滑動摩擦力大小的方法,是哪些呢?

《摩擦力》試講2

1. 教材分析

1、本部分教材的地位和作用:本部分教材中摩擦力的檢測涉及到兩力平衡知識的具體應用。 具體應用中,通過學習本節教材的知識,中學生借助知識解決實際問題的能力得到了提高。 因此,本課無論是對中學生的知識學習還是能力培養都起著非常重要的作用。

2、教學目標的確定

認知目標:了解摩擦力的類型,用彈簧測力計檢測摩擦力的大小,知道滑動摩擦力的大小與什么原因有關,了解摩擦力在實際中的含義以及減少和減少摩擦力的方法。

技能目標:培養中學生的邏輯思維能力,培養中學生借助知識解決實際問題的能力。

情感目標:體驗自然科學的價值,體驗知識來源于實踐、作用于實踐的辯證關系。

3、重點難點的確定

焦點:滑動摩擦的影響及原因; 減少和減少摩擦的方法

難點:摩擦的原因和滑動摩擦的方向。 教科書沒有單獨描述滾動摩擦,而是作為減少摩擦的一種方式,這在中學還是合適的。

2. 教學與學習

教學的功德在于引導、轉化、啟發。 引導和轉化的作用是班主任的主導作用。 我們不能簡單地將“啟發式教學”視為一種教學方法,而是要用啟發式教學的思想來指導教學。 本著教學有方法,但沒有固定方法,最重要的是獲得方法的原則,我本次班打算采用由班主任引導的啟發式教學方法,以中學校以學生的探索和實驗為主要方法。

3、教學方案設計

根據本節教材的順序,并根據中學生的認知規律,我設計了以下教學流程和相應的具體操作:

(1) 創建場景并介紹實驗:

明天上課前,我帶了幾個小玻璃球,打算和朋友們一起做科研。 但在上中學的路上,小玻璃球弄臟了。 老師把它們洗干凈了。 現在,請兩個朋友把彈珠打下來。 (請兩位朋友上臺接球20秒)

問個問題:為什么玻璃球不容易夾住? ——學生討論與回答

你認為摩擦力是什么樣的力?

中學生用自己的話表達摩擦。

(二)學習新課

知道什么叫摩擦力。

首先,請朋友將雙手平放在桌子上,掌心向下,一上去就做幾個動手實驗。

1、將雙手平放在桌面上,用力推或拉,讓雙手在桌面上移動,體驗是否有力量限制雙手的移動;

2.將雙手平放在桌子上,用力推或拉,但保持雙手不動,感受是否有力量限制雙手的活動;

3、將雙手平放在桌面上,保持雙手不動,不要用力推拉,感受是否有力量限制雙手的活動; 從而介紹摩擦力的定義和類型。 進一步強調,靜摩擦、滑動摩擦、滾動摩擦中,滑動摩擦是中學學習的重點,手動導出至本節第二個環節“影響滑動摩擦大小的激勵因素”。

(3)關于第二個環節的學習,我準備請中學生到講臺上完成本書第138頁的“影響滑動摩擦力大小的激勵”的實驗。

當一個中學生在臺上做實驗時,其他中學生仔細觀察。 如果發現臺上的中學生寫錯了,可以舉手替換。 這樣做有幾個好處:

第三,臺上的中學生有機會做;

首先,觀眾中的中學生在整個過程中也是有動力的,所以他們不只是看“喧囂”,而是把注意力轉向看“門口”,這樣即使他們沒有來到臺上,他們對這個實驗的印象絕對深刻;

首先,實驗是朋友做的,不是老師安排的,所以實驗推演更有說服力;

首先,只需要一套實驗設備。 對于一些實驗設備有限的中學來說,這種方案應該是可取的。

實驗過程中,班主任在旁邊起到了指導作用。 首先問一個問題:如果你想測量一個力,你首先想到的測試工具是什么? (彈簧測力計); 彈簧測力計測量什么力? (拉力); 如果想讓彈簧測力計上的讀數等于滑動摩擦力的大小,那么鐵塊在長木板上應該做什么樣的運動呢? (勻速直線運動); 這里用到了什么知識? (兩種力平衡的知識)。 這時,讓中學生仔細閱讀書上的實驗,然后命令一位朋友上臺進行實驗。 完成138到139本書的實驗后,讓小伙伴們開動腦筋思考一下:如果你想通過實驗知道滾動摩擦力和滑動摩擦力誰大誰小,你要如何設計一個實驗,無論誰想到的就可以上臺操作,充分調動中學生的學習積極性和主觀能動性。

(4)第三個環節是“增減摩擦的技巧”。 我將從我周圍的例子中總結該理論。

減少摩擦的方法:

(1)降低壓力;

(2)降低接觸面的粗糙度

減少摩擦的方法:

(1)降低壓力;

(2)降低接觸面的粗糙度;

(3)用滾動代替滑動;

(4) 拆下接觸面。

然后順便問一個問題:我們觀察到,自行車、汽車、火車等常見的交通工具都裝有輪子。 有哪些方法可以減少摩擦? 現在出現了一種新型交通工具——磁懸浮列車。 它沒有輪子,但時速可達500多公里。 它是當今世界上最快的地面客運交通。 它采用什么方法來減少摩擦? ?

(5)通過小組搶答的方式完成部分課堂反饋問題:

1、為什么體操運動員比賽前要把粉筆放在右手上? 而當他想要回環時,他的右手卻抓不住,為什么?

2. 一位村民想把花生里的沙子去掉。 他把花生放在傾斜的桌子上,花生沿著斜坡從桌子上滾下來,沙子留在桌子上。 這主要是因為

A、沙粒的密度比綠豆大。 B、沙粒的體積比綠豆小。 C、沙粒的滑動摩擦力比綠豆大。 D、沙粒的滑動摩擦力比綠豆小。

3. 重量為 100 牛頓的卡車需要 10 牛頓的推力才能使其沿水平地面勻速直線移動。 卡車上的摩擦力為

4. 以下各示例屬于哪種類型的摩擦:

用黑板擦擦黑板時的摩擦力

人走路時,鞋面與地面的摩擦力

行駛中的車輛車輪與地面之間的摩擦力

(6)請朋友閱讀下面的短文,加深對摩擦力的理解。

《摩擦力》試講3

我要講的課是《人民教育版九年級數學》第十三章第三節《摩擦力》。 本節課我將從以下三個方面談談我的教學思路:

1. 教材分析

一、本部分教材的地位和作用

課程標準中對摩擦的描述是“通過常見的例子或實驗來理解摩擦”。 教材這一部分摩擦力的檢測涉及到二力平衡的知識以及彈簧測力計的具體應用。 “增減摩擦之道”是摩擦知識在日常生活和生產中的具體應用。 中學生通過學習本節教材的知識,可以提高運用所學知識解決實際問題的能力。 因此,本課無論是對中學生的知識學習還是能力培養都起著非常重要的作用。

2、教學目標的確定

(一)知識與技能

①已知滑動摩擦的大小與接觸面的粗糙度和接觸面間的壓力有關。

②了解摩擦的實際意義以及減少和減少摩擦的方法,并能夠將這些知識應用到日常生活中。

③進一步熟悉彈簧測功機的使用。

④培養中學生的邏輯思維能力和運用知識解決實際問題的能力。

(二)流程與技巧

體驗探索滑動摩擦力、壓力與接觸面粗糙度之間關系的全過程,感受如何做出科學猜測,了解如何在多激勵問題的研究中運用“變量控制”方法。

(三)情感心態和價值觀

培養中學生勇于探索、求實實驗的科學心態和與他人溝通合作的精神。

三、教材重難點

教材這一部分的重點是探討哪些因素與摩擦力的大小有關。

難點在于實驗的操作(讓彈簧測力計帶動物體勻速運動)和記錄測試數據的表格設計。

2. 教學與學習

這節課我將采用班主任引導式的啟發式教學,中學生的探究和實驗。

3、教學方案設計

(1)創設場景并引入話題

先播放多媒體畫面:(車輛在雪地上艱難行走,輪胎纏著鐵鏈才能前進;泡在水里的茶壺蓋很難擰緊,但很容易擰緊裹上浴巾時生銹的鐵鏈打不開,加幾滴油即可打開;運動員跑步時穿帶釘鞋等)。

請中學生思考一下,造成這些現象的原因是什么?

(二)學習新課

1.什么是摩擦力

用兩支長毛刷將刷毛結合在一起,形成相對運動,讓中學生看到兩支刷毛形成不同方向的彎曲。 進一步引導中學生得出結論:兩個物體表面之間形成摩擦力,這個力的作用是“阻礙”物體的相對運動。 而且,中學生還會通過兩個表面上刷毛的不同彎曲方向,進一步了解每個表面上的摩擦方向。 從而引導中學生總結摩擦的概念。

教科書上把滑動摩擦、滾動摩擦、靜摩擦組合在一起,并沒有具體的區別。 這里我簡單向中學生解釋一下這三種摩擦的區別。 對于滾動摩擦來說,因為其本質是一種扭矩,所以可以通過; 而對于靜摩擦,可以做一點補充:當兩個物體相對靜止,并且有相對運動的趨勢時,就形成了靜摩擦,不過也可以用兩把畫筆來演示。 這對于中學生來說并不難理解。 畢竟《科學世界》里也提到過“走路時要利用鞋面與地面的摩擦力”。 當“相對運動”的定義不出現時,就會產生疑問:為什么會有摩擦力?

2.探究:產生摩擦的原因有哪些

(一)引導中學生進行猜測和假設

當中學生認識到摩擦力的存在后,我很自然地問了中學生一個問題:朋友們,猜猜滑動摩擦力的大小可能與什么誘因有關?

注重引導中學生進行科學猜測。 中學生說出自己的猜測后,應該問他“你為什么這么想?” 你可以對一些猜測進行分類,比如有的朋友說滑動摩擦力的大小可能和重力的大小有關,有的朋友說可能和壓力的大小有關,可以指導他們對這些進行分類兩種猜想都屬于壓力的范疇。 列出各種猜想后,我向朋友們強調,摩擦的形成機制非常復雜,對摩擦的研究產生了一個系統的學科“摩擦學”,其中一些還在探索中。 明天我們只對四個猜測進行實驗:滑動摩擦力的大小是否與壓力有關? 與接觸面的粗糙度有關系嗎? 與物體運動速度有關嗎? 與接觸面積的大小有關嗎? 將全班分成四組,每組用實驗來探索一個猜想。

(二)指導中學生制定探究計劃和設計實驗

首先讓大家思考:測量滑動摩擦力用什么工具? (彈簧測力計); 彈簧測力計的拉力和摩擦力是同一個力嗎? (不); 如何從彈簧測力計的讀數得知滑動摩擦力的大小? (基于兩種力平衡的知識); 在這樣的實驗中,鐵塊應該做出什么樣的運動呢? (勻速直線運動)。 此時彈簧測力計應如何調零呢? (水平放置后設置為零)。 通過這樣的指導,不僅起到了備考的作用,也為他們下面的探索做好了鋪墊。

讓各組同事交流討論,同時提醒中學生,影響滑動摩擦力大小的原因可能不止一個,那么設計實驗時要注意哪些科研方法呢? (控制變量)。 由于在八年級的學習中,在研究琴弦振動的音調和歐姆定律時,已經多次使用了控制變量法,所以這對于中學生來說并不是一個難點。

然后要求每個小組派一名朋友到講臺上談論他們小組制定的研究計劃,并在黑板上畫出他們設計的用于記錄實驗數據的表格。 在此過程中,注意引導全班同學了解自己的計劃,特別是對實驗記錄表格的設計提供必要的指導。 引導本群或者其他群的朋友對不太科學的地方做補充設施。

(3)指導中學生進行實驗并記錄數據,分析并得出實驗推論

整個實驗過程中,班主任要進行檢查并及時指導。 實驗結束后,四個實驗組的代表公布了自己的實驗數據,全班同學一起分析數據,得出實驗推論。 無論中學生的猜測是否與實驗的推論一致,都應該鼓勵中學生肯定自己的實事求是精神。

實驗結束后,還可以鼓勵中學生思考:彈簧測力計可以固定下來,只驅動木板嗎? 為什么? 并讓中學生簡單操作一遍,讓他們發現這樣驅動時彈簧測功機的讀數更加穩定,很容易讀出正確的值,實驗效果也更好。 并且可以幫助他們理解“相對運動”的含義。

3、與我們的摩擦

回顧課堂上播放的多媒體,聯系生活經驗,要求中學生列舉一些有益摩擦和有害摩擦的例子; 減少不必要的摩擦的技巧。 對于這個問題,可以組織一群中學生討論,也可以用全班同學來回答問題,讓他們自己總結。 在這個過程中增大摩擦力的方法四種,班主任只需適當引導和指導即可。