高中數學牛頓第一定理案例文本格式

在牛頓第一定理的學習中,強調對知識的理解及其與現實生活的聯系。 發揮中學生學習的自主性和思維的積極性。 以下是小編整理的中學數學牛頓第一定理學習計劃,希望可以提供給大家參考和參考。

高中數學牛頓第一定理案例論文1

教學目標

1、知識與技能:

知道并能夠用語言描述牛頓第一定理

2、工藝流程及方法:

培養中學生嚴謹的邏輯推理能力。

通過大量實例的分析,培養中學生的歸納能力和綜合能力。

善于思考和總結,將數學與現實生活緊密結合。

3、情感心態和價值觀:

通過探索物體在沒有力的情況下如何運動,就會產生一種實事求是、不迷信、尊重自然規律的科學心態。

教學重難點

要點:“理想實驗”方法、牛頓第一定理。

難點:讓中學生信服牛頓第一定理,理解其內涵。

教學計劃慣性卡車、坡道、積木、木板、毛巾、標志旗。

教學流程

1. 經驗、觀察、頓悟、解釋

師:朋友們,根據平時的觀察和生活經驗告訴我們:力可以使靜止的物體運動,也可以使運動的物體靜止。 (請注意)

中學生實驗一:選取中學生到講臺上做大力移動講臺的實驗。 并強調,當我們用力推或拉桌子時,椅子就能移動,而當推或拉撤回時,椅子就停止移動。 (A.運動需要力量來維持)

中學生實驗二:中學生在木板上演示卡車的移動。 當用力推動卡車時,卡車開始移動,當推力撤去時,卡車仍能移動。

(B.運動不需要用力來維持)

師:既然物體的運動不需要力來維持,那為什么卡車會停下來呢?

健康:是桌子對卡車的阻力。

(好吧,我們通過實驗來探討一下阻力對物體運動的影響)

2.探究、歸納、推理

(1)探索:阻力對物體運動的影響

1.介紹實驗設備。

2. 請你的朋友回答下面的問題,和老師一起完成實驗。

(1)為了充分“展示”阻力對物體運動的影響,每次實驗中應控制哪些誘因? 如何改變物體所受到的阻力?

(2)為什么要讓卡車從斜坡的同一高度滑下?

(3)卡車最終停在不同材質的平面上的原因是什么?

3. 演示上圖12.5-3所示的實驗。

(1)觀察實驗現象并記錄實驗結果。

接觸面

電阻的大小

(可選“大”、“小”或“最小”)

卡車行駛的距離

(可選“短”、“較長”或“很長”)

浴巾

亞麻布

木板

(二)交流討論思考問題。

(3)展示討論結果。

(2) 感應

健康:飛機越平穩,卡車行駛的距離越遠,這意味著卡車遇到的阻力越小,速度增加的越慢。

(3)推理,升華實驗推論。

老師:如果把木板換成表面更光滑的玻璃,卡車行駛的距離和在木板上行駛的距離哪個更遠?

健康:在玻璃上的移動距離較遠。

師:如果有一種材料,其表面絕對光滑,并且卡車的阻力為零,那么卡車會做什么樣的運動?

學生:卡車將以恒定的速度永遠移動。

師:運動的物體不受力也會繼續運動,但是靜止的物體如果不受力會怎樣呢?

健康:永遠保持靜止。

3、揭示規律,板書

所有物體都保持靜止或勻速直線運動,除非受到力的作用。

師:明天,在實驗的基礎上,朋友們通過進一步推理得出的定律與17世紀荷蘭科學家牛頓得出的定律是一模一樣的。 好朋友們,我們是今天的牛頓。

板書題目:牛頓第一定理

想討論會(中學生之間的交流討論)

1、牛頓第一定理的適用范圍:; 創作條件:; 推論:。

2. 靜止的物體如果不受力作用,將保持其狀態; 運動中的物體如果不受力作用,將保持其狀態。

師:牛頓第一定理充分闡明了物體運動與力的關系。 力不是用來維持物體的運動,而是用來改變物體的運動狀態。

4.課堂練習(見中學生手中的小練習)

5. 課堂總結

1、牛頓第一定理的內容是:一切物體在不受力時始終保持靜止或勻速直線運動狀態。

2、適用范圍:所有物體; 條件:無外力; 推論:始終保持靜止狀態或勻速直線運動狀態。

3.力是改變物體運動狀態的原因。

6.作業(略)

附黑板設計

12.5 牛頓第一定理

1.內容:一切物體在不受力作用時,始終保持靜止或勻速直線運動狀態。

2、適用范圍:所有物體;

條件:無壓力;

結論:始終保持靜止狀態或勻速直線運動狀態。

3.力是改變物體運動狀態的原因。

中學數學牛頓第一定理案例分析二

1. 教材分析

教材的這一部分首先回顧了人類認識“運動與力”關系的歷史,介紹了四位科學家研究運動與力關系的思維方式和杰出貢獻。 然后描述牛頓第一定理的內容和物體慣性的概念。 這是一門銜接初高中知識的課程。 中學生已經了解了牛頓第一定理的基本內容,因此在教學設計中,應以教材中“力是運動的原因還是改變運動的原因”理解的發展歷史為線索,以運用科學思維、科學方法教育和思維能力培養為主要目標。 教學的優缺點應該放在了解人類認識“運動與力”的關系研究、思維、推理過程,學習科學研究中常用的理想實驗方法。 在學習牛頓第一定理的內容時,注重對知識的理解以及與現實生活的聯系。 為了充分發揮中學生學習的自主性和思維的積極性,本課程采用中學生自我探究的模式來組織教學。

2.教學流程設計

引入新課程:運動的原因是什么

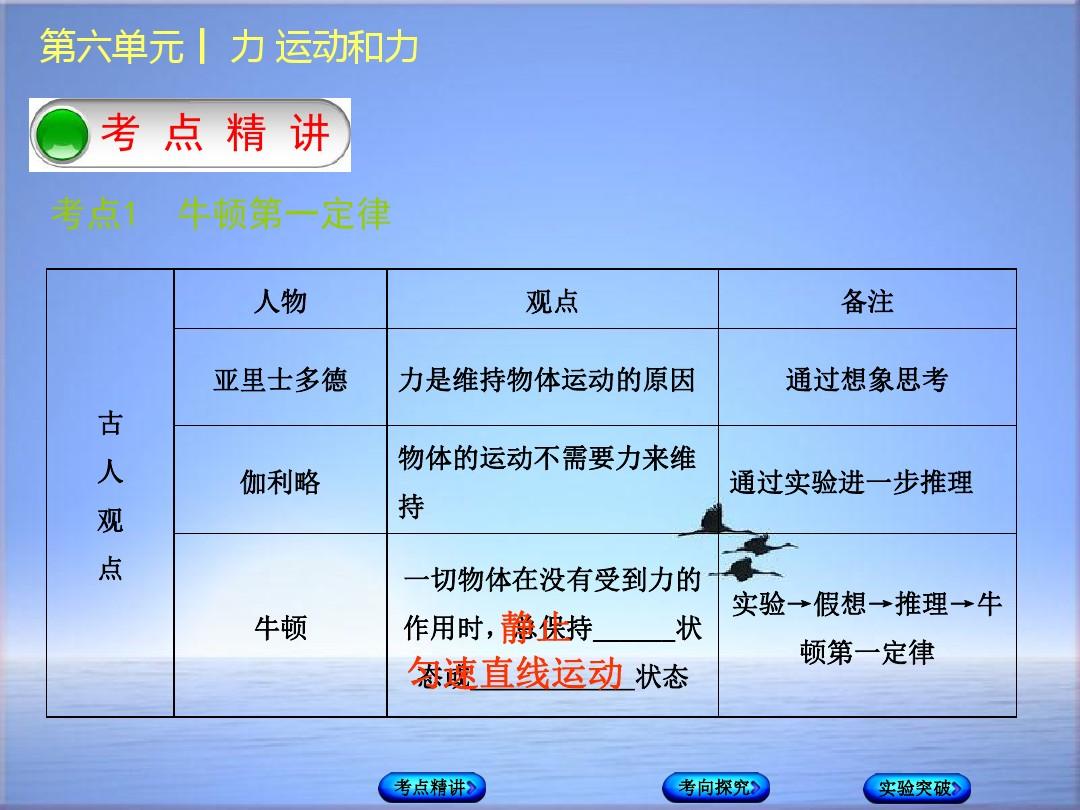

(一)中學生讀歷史回顧,了解四位科學家對力與運動的看法

這段內容中有些知識點是中學生知道的,有些知識點是中學生不知道的,但是中學生能夠理解,所以是由中學生完成的。 朋友之間是互補的,班主任只起到總結的作用。

1. 亞里士多德:力使物體保持運動。

現象:當人乘坐傘車在平坦的道路上行走時,車可以移動,但當人停止發力時,車就會停下來。

2、伽利略:物體在水平面上之所以靜止,是由于摩擦力的作用。 如果沒有摩擦力,水平面上的物體一旦有了一定的速度,物體就會一直以這個速度運動。

笛卡爾:如果沒有其他原因,運動的物體將繼續以相同的速度沿直線運動,既不會停止,也不會偏離原來的方向。

牛頓:所有物體總是保持原來的勻速直線運動或靜止的狀態,直到有外力促使它改變這些狀態。

(2)問:以上四位科學家,每一位都將人類的認識向前推進了一步。 嘗試分析一下每個人晉升的臺階體現在哪里? 你認為誰的貢獻?

班主任通過設計這樣的問題,明確了中學生想要探索的內容和方向。 細節由中學生配合完成,班主任只起到總結的作用。

a) 亞里士多德的貢獻:通過直覺觀察提出問題,為科學家的研究確立主題。

b)伽利略的貢獻:(1)伽利略發現了不易直覺的摩擦力,并根據直接經驗改變了亞里士多德的直覺,提出運動不需要力來維持; (2)思維代替直覺來認識宇宙。

c) 笛卡爾的貢獻: (1) 清晰的勻速直線運動; (2)強調速度變化是引起的。

d) 牛頓的貢獻: (1) 推廣到所有物體; (2)建議休息; (三)明確力量的作用。

對于誰做出的貢獻最大,中學生有不同的看法。 沒有準確的結論,班主任也不需要給出正確的推斷。 并通過對化學歷史發展的考察和對四位科學家貢獻的探索,幫助中學生了解化學家理解和發現化學規律和規律的基本技能。 因此,“以史為鑒”訓練他們以化學家認識世界本來面目的形式來認識世界。 從一定意義上說,通過還原規律認識的歷史,對中學生進行科學思想、科學方法論教育,是培養中學生科學素質的有效途徑。 這是設計本題的關鍵,也是本課的亮點。

本塊教學內容學生不知道的是伽利略的理想實驗。 班主任應該采取的教學方法是設計一系列問題,引導中學生學會自己分析問題、自己解決問題。 具體操作可以如下。

問:伽利略用什么方法證明物體的運動不需要力來維持?

演示說明:設置一個向上的斜角,然后平滑地連接一個向下的斜角。 然后拿一個小球放在斜坡上的某個點上,當它從靜止運動中出來時,它會沖向另一個斜坡。

班主任老師提出疑問:它能“沖”到那里,能回到原來的高度嗎? 如果順利的話,結果會怎樣呢?

班主任通過一系列的問題引發了同學們的思考。 通過實驗發現,它無法上升到原來的水平,這是由于摩擦力較大。 如果換一個摩擦力較小的斜面,可以看出它只是更接近那個水平。 摩擦力越小,距離越近。 這是一個實驗事實。 科學推理:基于這個可靠的實驗事實,然后順著摩擦力越來越小的發展趨勢,進行科學推理——如果摩擦力小到沒有摩擦力,球就會非常接近──所以才能達到原來的水平。 這是一個理想的實驗情況,即小球總是能沿著光滑的斜坡上升到原來的高度。 班主任強調,“假設”這個詞用得很好。 它對化學推論做出了合理的推斷,并且推論是合乎邏輯的。 減小第二斜面的夾角,夾角越小,球到達原始高度的距離就越長; 夾角越小,通過的距離越長。 之后,我們將進行科學推理。 如果最終變成水平面,小球所行的距離將無限長,只能繼續沿水平面移動。

班主任總結道:“理想實驗”雖然也叫實驗,但并不等同于科學實驗。 真正的實驗是一種實踐活動,而“理想實驗”則是一種思維活動,是人們在具體思維中構思出來但在實踐中很難做到的“實驗”。 他還強調,理想的實驗是立足于真實的科學實踐,抓住主要矛盾,忽略次要矛盾,對實際過程進行更深入的具體分析。 理想的實驗基于正確的邏輯定律。 它是自然科學理論研究的重要方法。

(3)氣墊滑軌實驗演示

氣墊滑梯實驗對于中學生來說是一個未知的實驗,所以采用的方法是由教師和學生共同完成。 班主任介紹實驗裝置及其特點,中學生將物體在氣墊滑軌上推動,觀察其運動,進一步幫助中學生加深對物體會做直線運動的認識不受外力作用時,以勻速運動。

(4)讓中學生仔細閱讀牛頓第一定理的內容,并思考該定理所包含的含義

在教授牛頓第一定理時,我們不僅要滿足于中學生能夠復述牛頓第一定理的內容,還要幫助學生理解牛頓第一定律所包含的含義。 對定理的理解未知,但在班主任的啟發下,中學生可以互相討論,自主探索,教師補充,完成以下三個含義。

1.描述物體在不受外力作用時的運動規律

牛頓第一定理描述了當物體不受外力作用,或者所受到的合外力為零時,物體將保持原來的運動狀態——勻速直線運動狀態或靜止狀態。

2.揭示了力的科學定義

力是物體之間的相互作用,是改變物體運動狀態即形成加速度的誘因,而不是形成和維持物體運動的誘因。

3、一切物體都具有保持勻速直線運動狀態或靜止狀態的性質牛頓第一定律指出,這就闡明了物體的普遍性質——慣性。

(五)中學生聯系生活實際問題,自己分析慣性問題

高中數學牛頓第一定理案例研究三

1. 三維目標

1. 知識與技能

(1)體驗伽利略理想的實驗思想。

(2)理解牛頓第一定理的內容和意義; 了解力和運動之間的關系。

(3)理解慣性的概念,知道質量是慣性的量度。

2、流程與技巧

(1)通過回顧歷史探究過程,了解牛頓第一定理的產生過程。

(2)了解理想實驗是科學研究的重要途徑。

3、情感心態和價值觀

⑴通過運動與力關系的歷史探究過程,中學生感受規律的出現有一個從感性到理性、從低級到中級的形成、發展和演變的過程。

⑵通過理想坡度的教學,感受理想實驗的魅力。

2、教材分析

牛頓運動定理是整個熱系統的基石,而牛頓第一定理就是這個“基石”的“基石”。 它定性地闡明了力與運動的關系,并提出了慣性的概念。 關系打開了。

小學教科書和高中教科書之間主要有四個區別。

首先,定理內容不同:小學課本表述為“一切物體在不受外力作用時,始終保持靜止狀態或勻速直線運動狀態”; 小學教科書表述為“一切物體始終保持勻速直線運動狀態或靜止狀態,直到有外力促使其改變這些狀態”。 小學課本中的敘述有更豐富的內涵。 指出力是改變物體運動狀態的原因,凸顯了第一定理的獨立性和意義,為學習牛頓第二定理鋪平了道路。

其次,對慣性的認識程度不同:小學指出一切物體都有慣性,中學則關注慣性與質量的關系。

三是實驗的設計、探索和思考深度不同:小學是傾斜卡車實驗; 中學時期就是伽利略的理想實驗,凸顯了這些理想實驗的科學方法的價值。

第四,情感、態度、價值觀的表達不同:小學時簡單提及牛頓第一定理的歷史,小學課本則回顧歷史,讓中學生感受到牛頓第一定理的習得法律是幾代人努力的結果。 中學生追求科學、敢于創新。

3.學業狀況分析

中學生經過小學學習,對牛頓第一定理的內容和慣性概念有了初步的了解,對牛頓第一定理的構造歷史缺乏了解,對內容也一知半解。 。

中學生缺乏“質量是慣性的尺度”的理解。 根據自己的生活經驗,他們覺得速度也是慣性的衡量標準。 班主任在課堂上要充分指導,配合實驗,用生活實例闡明概念。

教學實踐表明,中學生頭腦中構建正確的力與運動關系的過程并不順利,類似亞里士多德的觀點時常出現并根深蒂固。 在處理具體實際問題時,一些直觀的錯誤觀點時有出現,存在嚴重的“口是心非”問題。

4、教學難點

1、教學重點:通過回顧歷史探究的過程,理解牛頓第一定理; 對慣性的理解。

2、教學難點:力與運動的關系; 慣性和質量之間的關系。

5、教學活動設計

(1) 制作游戲并引入話題

撕紙游戲

猜一下:

1. 一張紙已被切成兩片,但未完全切割。 如果快速有力地撕下兩側牛頓第一定律指出,紙張會碎成多少片?

2. 現在將紙切成三塊,但不要完全切開。 如果你快速而用力地撕開紙張的兩側,紙張會被分成多少碎片?

不做,先猜一下。

3、如果在中間的紙下面放一個夾子,然后將兩側快速撕下,紙會碎成多少片?

請大家想一想:為什么會出現這樣的結果呢? 如何解釋我們的游戲? 盡管如此,我們的游戲仍然涉及一個老話題——力量和動作:用力撕紙,紙條破裂并向上移動。 運動和力之間有什么關系? 帶著這個問題,我們就上去體驗古人的探究過程,學習古人的探究方法,進一步理解解釋運動與力關系的牛頓第一定理。

(二)回顧歷史,探索定理

1.情境聯覺、經驗推測

在人類歷史的長河中,運動與力量齊頭并進,始終與人們的生活生產息息相關。 例如:馬車向前行駛,不再拉動,前進的車就會停下來; 踢一腳,滾動的球就會逐漸停下來。

問:運動和力之間有什么關系?

最先提出這個問題并給出實證推測的是古埃及學者亞里士多德。

他根據生活和生產經驗推測:物體上必定有力作用,物體才能運動; 如果沒有力的作用,物體就會靜止在一處。 運動需要力量來維持。

他的觀點來源于實踐經驗,可以被實踐經驗所驗證,因此被人們廣泛接受,并維持了近兩千多年。

聯覺:我們現在知道他錯了。 那么他有貢獻嗎?

亞里士多德的貢獻:創建了一個新的研究領域。

最先提出指控并深入研究的是十六世紀的伽利略。 他看著球滾動。

2. 指責假設、科學猜測

當球滾上斜坡時,其速度減小;當球向下滾動時,速度減小。 他由此推論:當球沿水平面滾動時,其速度既不增加也不減少。 實際觀察的結果是:球沿著水平面滾動的速度越來越慢,最后停了下來。

①現象:球沿水平面滾動的速度越來越慢,最后停了下來。

根據亞里士多德的說法,球因為缺乏力量而停止。 伽利略從這一現象出發,批評了亞里士多德的觀點。

②問:球滾動停止的原因是因為力量不足嗎?

聯覺:球停下來的原因是什么?

在伽利略之前,人們并沒有意識到無形的摩擦力,而伽利略是第一個認識到摩擦力的人。

他改變水平面的粗糙度,發現:水平面越光滑,球滾得越遠。 所以,他推測這是摩擦阻力的結果。

推論:球滾動停止,是摩擦阻力的結果。

③假設:如果沒有摩擦阻力,沿水平面滾動的球將如何運動?

④ 猜想:如果沒有摩擦阻力,球將永遠滾動。

過渡:伽利略設計了一個雙斜率實驗。

3.實驗研究、推論

(1)雙斜率實驗

左斜面固定,右斜面夾角可變。 實驗中,我們將球設置為始終從左側斜坡上的定位卡上釋放。

①固定右側斜面,改變球的摩擦力,觀察球的上升高度如何變化。 重復。

思維:

1、球的摩擦阻力與球的高度有什么關系?

2、摩擦阻力的大小與釋放點到上升點的高度差有什么關系?

3. 如果沒有摩擦力,球會升到多高?

②減小右側斜坡之間的角度,觀察球沿斜坡移動的最遠距離如何變化。 重復。

思維:

1、如果減小右斜面的夾角,小球沿斜面移動的最遠距離會如何變化?

2、如果沒有摩擦力,右側斜坡的角度減小,沿斜坡滾動的最遠距離會如何變化? 球會升到多高?

③將右斜面放平,釋放球,觀察球的運動情況。

思維:

1. 如果水平木板足夠長,球會停下來嗎?

2. 如果沒有摩擦力,水平木板足夠長,球會滾到哪里?

過渡:如今,動畫被用來模擬沒有摩擦阻力的球的運動。 我們有一部動畫劇。

(2)動畫模擬

(老師扮演伽利略,中學生扮演鮑爾。)

伽利略:鮑爾先生(妹妹),如果沒有摩擦力,你會爬到什么高度?

小秋:我會踏上夢想的階梯,一步一步往上爬,直到到達最初的高度。

伽利略; 如果我減小右邊斜坡的角度,你會爬到原來的高度嗎?

小秋:我的夢想有多高我就能爬多高,但是我要走的距離更長。

伽利略:如果我繼續削弱右斜面的夾角怎么辦?

小秋:心依舊,只是山水別樣的旅程。

伽利略:如果我平整了正確的斜坡,你會為了你的夢想而前進嗎?

小秋:路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。 既然選擇了高度,留給世界的就只能是背影了。

播放周杰倫《蝸牛》節選:我要一步一步爬上去/在點上的莖上飛翔前進/小小天空留下的淚水和汗水/總有三天擁有自己的天空

希望小伙伴們懷著小球般的夢想,一步步走好人生的軌跡! 總有三天,你有自己的一天!

過渡:伽利略的雙斜率實驗是一個理想的實驗。

(三)理想實驗的魅力:

實驗(事實)+邏輯推理

一種通過可靠的實驗事實并結合合理的邏輯推理推導出定律的方法。

理想實驗的魅力:在實驗無法實現的地方,思維前進了一步。

這些技能都非常了不起! 愛因斯坦評論說:伽利略的發現和他所應用的科學推理是人類思想最偉大的成就之一,標志著化學的真正開始。 本評價實事求是。 從亞里士多德到伽利略,兩千多年過去了,化學已經停滯不前; 從伽利略到愛因斯坦,僅僅只有三百多年的時間。 化學大廈已初步建成,大師輩出。 這都要歸功于伽利略首創的實驗研究方法。

過渡:伽利略從雙斜率理想實驗中得出了他的推論。

(3)伽利略:如果沒有摩擦阻力,沿水平面滾動的球將永遠滾動。 運動不需要力量來維持。

回顧并思考:

① 為什么靜止的汽車和足球會向上移動?

② 跑車和足球為什么會停下來?

③ 力與運動的關系是什么?

力是改變物體運動狀態的力量。

聯覺:用什么數學量來描述運動狀態?

當汽車由靜止變為運動時,受到推、拉; 從運動到靜止,都會遇到摩擦阻力。 籃球由靜止變為運動,受到腳部的力量; 從動到靜,遇到草的摩擦阻力。

過渡:伽利略的當代意大利科學家笛卡爾補充了他的想法。

4.補充建立、生成定理

(1)笛卡爾補充:除非物體受到力的作用,否則物體將始終保持靜止或運動的狀態,永遠不會使自己沿曲線運動,而只保持直線運動。 這應該是一個原則,是人類整個自然概念的基礎。

笛卡爾補充說,當物體不受力時,它保持靜止或勻速直線運動狀態。

過渡:伽利略于 1642 年去世,牛頓于 1643 年在美國出生。牛頓是人類歷史上最偉大的科學家之一。 他的主要貢獻包括微積分的發明、萬有引力定律和經典熱力學的發現、第一臺反射望遠鏡的設計和制造等。

牛頓在1687年出版的《自然哲學的物理原理》一書中闡述了三個運動定律。牛頓將伽利略和笛卡爾的正確推論總結為牛頓第一定理,該定理是牛頓數學的基石。

(2)牛頓第一定理:所有物體總是保持勻速直線運動狀態或靜止狀態,除非作用在它前面的力促使它改變這些狀態。

過渡:現在讓我們理解這個定理。

(3)理解定理和慣性

思考:牛頓第一定理中描述的運動和力之間的關系是什么?

1、運動與力的關系:力是改變物體運動狀態的誘因。

如果物體不受力,則保持勻速直線運動或靜止狀態; 當運動狀態發生變化時,物體必然受到力的影響。

思考:當物體不受力時,“始終保持勻速直線運動狀態或靜止狀態”,這可以通過實驗來驗證嗎?

不能。 因為不存在沒有力的物體。 許多小阻力現象可以幫助我們理解牛頓第一定理。

2、阻力很小的現象:冰球

從視頻中可以看出,冰球的速度和方向在一段時間內幾乎保持不變,直到撞到另一個冰球。

思考:定理還解釋了什么?

案例相關文章:

★初高中教學案例模板示例

★小學語文案例

★幼兒園教案

★小學語文案例

★小學數學優秀學習案例設計模板精選匯總

★2020年幼兒園健康主題活動學習案例正文

★幼兒園班級最新社交領域學習案例

★2020年二年級英語他人之父優秀案例作文集

★初高中教學案例模板示例文本

★ of and high case