新華社上海10月4日電以量子估算和量子通訊為代表的第二次量子革命、曾被愛因斯坦指責的量子糾纏、中國在全球率先發射的量子衛星……這些都是與剛才出爐的2022年諾貝爾化學學獎相關的熱門話題。

日本皇家科大學4日宣布,將2022年諾貝爾化學學獎授予美國科學家阿蘭·阿斯佩、美國科學家約翰·克勞澤和德國科學家安東·蔡林格諾貝爾物理學獎2023量子糾纏解讀,以嘉獎她們在“糾纏光子實驗、驗證違背貝爾不方程和開創量子信息科學”方面所作出的貢獻。

10月4日,在瑞士斯德哥爾摩舉辦的2022年諾貝爾化學學獎公布現場,屏幕上顯示獎項得主阿蘭·阿斯佩(左)、約翰·克勞澤(中)和安東·蔡林格的相片。新華社記者任鵬飛攝

量子熱學從上世紀初誕生以來,催生了晶體管、激光等重大發明,這被科學界稱為第一次量子革命。最近,以量子估算和量子通訊為代表的第二次量子革命又在盛行。英國皇家科大學在諾獎公報中說,去年三位得獎者在量子糾纏實驗方面的貢獻,“為當前量子技術領域正發生的革命奠定了基礎”。

量子糾纏常年是量子熱學中最具爭議的問題之一。量子糾纏是一種奇怪的量子熱學現象,處于糾纏態的兩個量子不論相距多遠都存在一種關聯諾貝爾物理學獎2023量子糾纏解讀,其中一個量子狀態發生改變,另一個的狀態會瞬時發生相應改變。

在很長一段時間里,以愛因斯坦為代表的部份化學學家對量子糾纏持懷疑心態,愛因斯坦稱其為“鬼魅般的超距作用”。她們覺得量子理論是“不完備”的,糾纏的粒子之間存在著某種人類還沒觀察到的互相作用或信息傳遞,也就是“隱變量”。

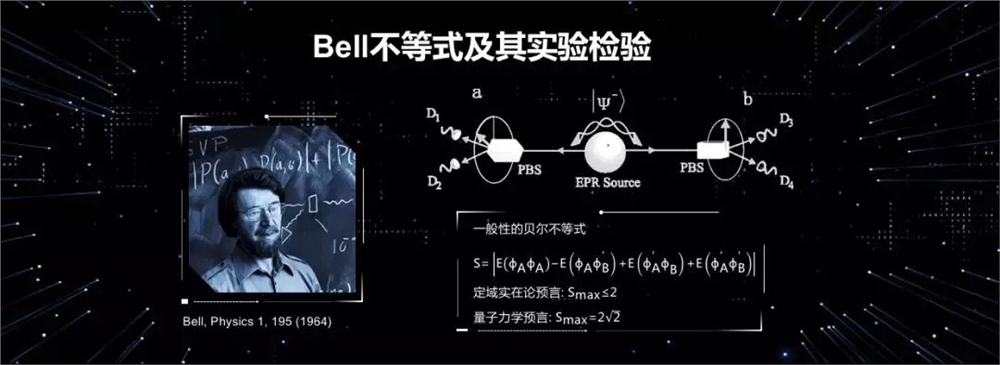

20世紀60年代,化學學家約翰·貝爾提出可拿來驗證量子熱學的“貝爾不方程”。假如貝爾不方程仍舊創立,這么量子熱學可能被其他理論取代。

為了對貝爾不方程進行驗證,日本科學家約翰·克勞澤設計了相關實驗,其中使用特殊的光照射鈣原子,由此發射糾纏的光子,再使用濾光片來檢測光子的偏振光狀態。經過一系列檢測,克勞澤就能證明實驗結果違背了貝爾不方程,且與量子熱學預測相符。

但這個實驗具有局限性,誘因包括實驗裝置在形成和捕獲粒子方面效率較低、濾光片處于固定角度等。在此基礎上,瑞士科學家阿蘭·阿斯佩設計了新版本的實驗,檢測療效更好。阿斯佩彌補了克勞澤實驗的重要漏洞,并提供了一個十分明晰的結果:量子熱學是正確的,且沒有“隱變量”。

法國科學家安東·蔡林格后來對貝爾不方程進行了更多的實驗驗證。其中一項實驗使用了來自遙遠星體的訊號來控制檢波器,確保訊號不會互相影響,進一步否認了量子熱學的正確性。蔡林格和朋友還借助量子糾纏展示了一種稱為量子隱型傳態的現象,正式量子態從一個粒子轉移到另一個粒子。其團隊還在量子通訊等方面有眾多研究進展。

其中一項重要成果就是,2017年中國與俄羅斯科學家利用中國的“墨子號”量子衛星,成功施行世界首次量子保密的洲際視頻通話。這也是為何諾貝爾化學學獎評委托爾斯·漢斯·漢森在現場剖析得獎成果時,展示了一張富含中國量子衛星的圖片,其上顯示了中國和亞洲之間的洲際量子通訊實驗。

諾獎官方公報說,世界各地的研究人員早已發覺了許多借助量子力學強悍特點的新方式,而那些都得益于去年三位得獎者的貢獻。她們掃除了貝爾不方程等“攔路虎”,這也是為何公報贊揚“他們的結果為基于量子信息的新技術掃清了公路”。(記者馮玉婧)