牛頓第一運動定理,簡稱牛頓第一定理。又稱慣性定理、惰性定理。常見的完整敘述:任何物體都要保持勻速直線運動或靜止狀態,直至外力促使它改變運動狀態為止。這么你曉得牛頓第一定理學案改怎么去寫嗎?下邊是由出國留學網小編為你們整理的“牛頓第三定理中學一年級學案”,歡迎你們閱讀,僅供你們參考,希望對您有所幫助。

牛頓第三定理中學一年級學案(一)

教學目標

知識目標

(1)認識物體間的作用是互相的;

(2)會用確切的文字表述牛頓第三定理;

(3)理解斥力和反斥力的關系與兩個物體互相作用的形式、相互作用時的運動狀態均無關;

(4)理解斥力和反斥力是分別作用在兩個不同的物體上或分別作用在一個物體的兩部份上。這兩個力之間不存在平衡的問題,兩個力各自造成的療效通常是不同的;

(5)理解斥力與反斥力是同時形成、同時消失、同樣變化、同一性質的力;

(6)能分辨互相平衡的兩個力與一對斥力、反斥力;

(7)能綜合運用牛頓第二、第三定理綜合解決有關問題。

能力目標

培養語言抒發能力、觀察能力。

情感目標

與實際問題相結合,培養學習興趣。

教學建議

教材剖析

先通過大量的實例和剖析,讓中學生再一次感受力是物體間的互相作用,構建斥力和反斥力的概念.之后通過小實驗給出牛頓第三定理,并討論牛頓第三定理在生活和生產中的廣泛應用。

教法建議

1、本節內容中學生在中學已有一定基礎.教學中要借助實驗、視頻資料或教案,多舉例子,讓中學生觀察、體會力是物體間的互相作用,并讓中學生描述物體間的互相作用,這樣除了鍛練了中學生的口頭抒發能力,并且養成在剖析問題時選定誰做研究對象的好習慣。

2、通過典型事例的剖析,讓中學生總結出互相斥力與二力平衡的優缺之處,才能挺好的區別它們。

教學設計示例

教學重點:牛頓第三定理;斥力和反斥力與二力平衡的優缺

教學難點:互相斥力與二力平衡的優缺

示例:

一、力是物體間的互相作用

1、舉例并剖析:

例1、實驗:水槽中兩個軟瓶塞上的鐵條和吸鐵石的互相作用。(視頻資料)

問題:觀察到哪些現象?怎么解釋?(敘述中要明晰受力物和施力物)

例2、實驗:坐在沙發上用手推椅子,會覺得到椅子也在推我們。(具體體驗)

問題:覺得到哪些?怎么解釋?(敘述中要明晰受力物和施力物)

讓中學生看書上的事例或舉例。

2、作用力和反斥力的定義。

3、作用力和反斥力的關系:

實驗:做書55頁實驗,讀出彈簧秤示數,看兩個彈簧秤示數是否相等?

推論:兩個彈簧秤示數相等。改變手拉彈簧的力,兩個彈簧秤示數也隨著改變,但兩個示數總相等。說明斥力和反斥力大小相等,方向相反。

二、牛頓第三定理(反作用定理)

1、牛頓第三定理:兩個物體之間的斥力和反斥力總是大小相等,方向相反,作用在一條直線上。用公式表示為

2、區分互相斥力與平衡力

例題:粉筆盒靜止在講臺上。請剖析粉筆盒遭到哪幾個力的作用?它們的反斥力是哪些力?作用在誰頭上?(畫出示意圖)

在中學生才能正確回答后,繼續提問:粉筆盒所遭到的平衡力和粉筆盒與椅子間的互相斥力有哪些共同特征?有哪些不同點?(以上問題依照中學生情況通感)

class==align=width=87>class==align=width=130>

相同點

class==align=width=286>

不同點

class==align=width=87>

互相斥力

class==topwidth=130>

大小相等,方向相反,作用在一條直線上。

class==topwidth=286>

兩力必性質相同;

同時出現,同時消失;

分別作用在兩個物體上(互為施力物和受力物);

與運動狀態及參考系無關。

class==align=width=87>

平衡力

class==topwidth=130>

同上.

class==topwidth=286>

性質可以不相同;

可以不同時消失;

同時作用在一個物體上;(研究對象)

3、牛頓第三定理在生活和生產中的應用:按照中學生情況處理。

提供直升機螺旋槳轉動的視頻資料。

探究活動

題目:怎樣在拔河賽事中取勝

組織:以自然組為小組

形式:研究方案并進行賽事

評價:可操作性、引起興趣、與實際結合。

牛頓第三定理中學一年級學案(二)

一、教材剖析

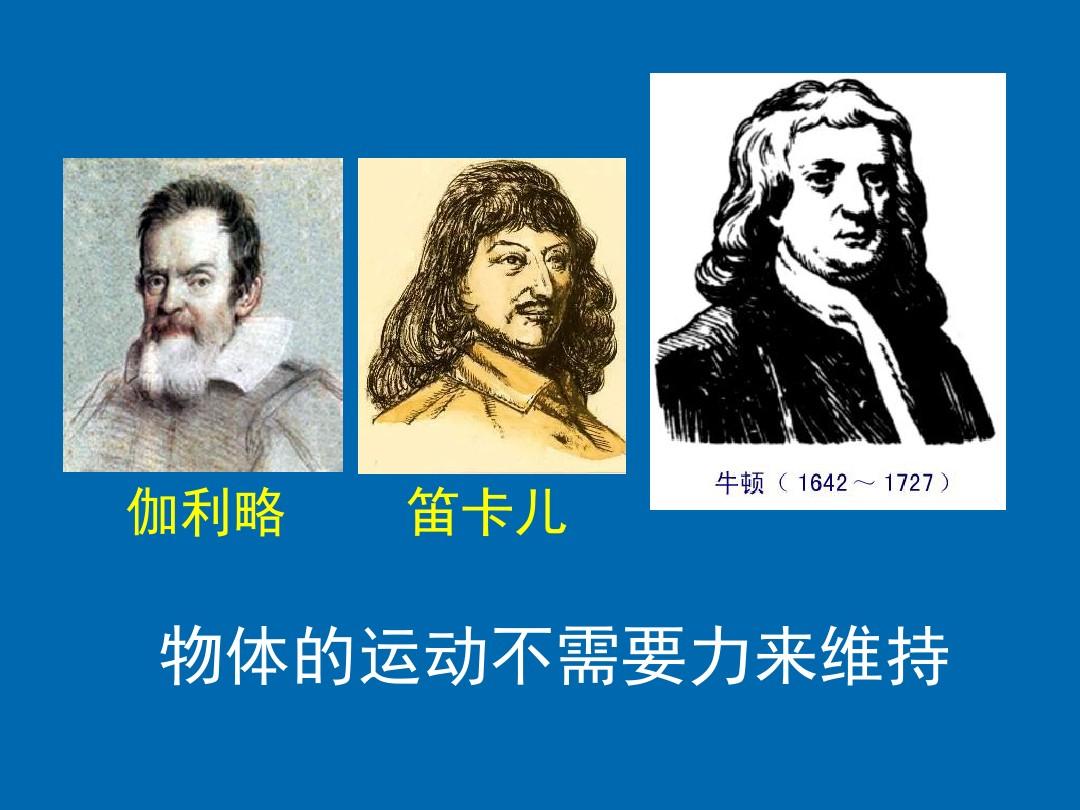

牛頓第一定理是人教版小學數學第四章第一節的內容,它破不僅歷時近兩千年的亞里士多德的錯誤,改變了人類的自然觀和世界觀;它本身包含著重、慣性和參考系這種極富成果的科學概念,是數學學理論的基石和支柱,同時,為牛頓第二定理、第三定理的學習做下鋪墊。另外,伽利略的研究隱含了重要的科學方式,教材在引導中學生領會牛頓第一定理涵義的過程中,充分說明了伽利略“理想實驗”及其推理過程,展示了伽利略理想斜面實驗的猜測根據、推斷結果這一思維過程。因此,通過班主任引導和問題探究,讓中學生認識物體固有的慣性現象,進一步理解運動、力、質量等基本概念,成為學生理解“運動與力”關系的基礎,“慣性”因其具象、難懂而成為難點。

重點:伽利略理想實驗、牛頓第一定理內容、慣性概念。

難點:理想實驗技巧、慣性概念。

關鍵:在沒有給定質量大小與否時,基于物體的加速度來對慣性的大小進行判別。

二、學情剖析

知識基礎:教學對象為上海市城鎮學校的高三年級中學生。她們已然學過運動學和靜力學的相關知識,但對“運動與力”之間的關系還是第一次即將涉及到,因為日常生活經驗的認知誤差,中學生常常不容易理解“運動與力的關系”。

心中特征:初一中學生思維活躍,對不知其所以然的現象有較強的求知欲。

認知障礙:(1)生活經驗中,“運動須要力”的前概念;(2)初一中學生早已具備了一定的剖析、推理、邏輯思維能力,而且,自主探究、歸納和做出推論的能力不強。

所以,本節課要注意引導中學生通過前人對力與運動關系的探究的過程,學習相應的數學思想和技巧,以克服認知困難和誤差等引起的難于理解“運動與力的關系”。

三、教學方式

1、實驗探究法

化學是一門以實驗為基礎的科學。將理論與實驗融為一體,突出實驗在教學中的基礎地位是新課標的一大特征。在本節課中,通過對伽利略的理想探究實驗,因而逐漸把握在實驗

的基礎上加之推理得到推論的方式。

2、談話講探究法

老師通過實驗演示和媒體展示,引導中學生學習牛頓第一定理和慣性概念,并重視對具象的慣性概念等進行講解,以疏通課程難點內容。

3、問題討論法

結合新課程理念,為中學生逐漸習得科學探究的方式和把握、應用方式,同時樹立交流與合作的意識,于是,設計了中學生討論的問題,指出中學生在問題討論中親身參與實踐和合作學習方法,以理解和應用所學技巧。

四、教學目標

1、知識與技能

(1)理解力與運動的關系;

(2)把握伽利略的理想實驗;

(3)認識質量與慣性大小的關系。

2、過程與技巧

(1)通過伽利略的理想實驗,學習在實驗基礎上通過推理得到推論的方式。

(2)通過對慣性大小誘因的探究,感受控制變量法。

3、情感心態與價值觀

(1)通過歷史回顧,感受前人認識事物本質的坎坷性。

(2)通過對伽利略的介紹,學習堅持不懈的科學探究精神,勇于創新、挑戰權威的科學心態。

五、實驗設計與媒體結合

數學學是一門實驗科學,實驗是最好的科學論證,才能使具象、空洞的概念愈發具體、直觀地詮釋下來,因而將感性認識提高到理智認識的高度,而運用媒體信息更能為實驗錦上添花,它將復雜的數學過程形象生動地詮釋給中學生。因為本堂課的概念多且具象,所以,基于初一中學生的心中特點及認知水平,尊重循序漸進的規則,我主要設計了以下實驗。

(1)運用伽利略的斜塔實驗培養中學生在實驗的基礎之上,通過推理得出推論的方式。

(2)通過模擬車輛忽然啟動和急煞車,從靜止和運動兩個側面來說明物體都有慣性現象,強調慣性是物體的一種屬性。

(3)我用彈簧同時彈擊質量不同的貨車來有效說明質量是物體慣性大小的量度觀點。并讓中學生感受控制變量法在實驗探究中的作用。

(4)因為中學生經常輕率地邁向經驗誤區,以為速率越大慣性就越大。所以,為了弄清這個問題,我設置了直觀的媒體展示,以一個交通車禍的案例來說明速率與慣性大小無關。

六、探究教學過程

本節課的教學過程主要分為三個部份。

(1)情景展示,引出新課;

(2)師生互動,探究新知;

(3)交流總結,活學活用。

七、課后作業

(1)課后完成課本75頁“問題與練習”中的習題。

(2)將生活中的慣性現象記錄出來。

(3)完成課外閱讀,思索討論慣性參考系。

(4)以慣性運用、冰壺運動等關鍵詞上網或圖書館查閱資料。

八、教學組織方式

新課程倡導以自主、合作、探究的教學組織方式來進行課堂教學,本節采用班主任引導,中學生觀察、探究的教學組織方式,讓中學生經歷部份的科學發覺之探究過程,來獲取數學知識和技巧。

九、教學設計回顧與反省

思維方式是解決問題的靈魂,是數學教學的根本;親自實踐參與知識的發覺過程是培養中學生能力的關鍵,離開了思維方式和實踐活動,數學教學就成了無源之水、無本之木。

中學生素養的培養就成了鏡中花,水底月。為了主中學生盡早走入新課程,教學設計中,我在轉變班主任教學行為和中學生學習行為形式上進行了大膽設想:

(1)班主任把主動權交給中學生,讓中學生自己總結所學內容,容許內容的次序不同,進而建立她們自己的知識框架,培養中學生概括總結能力。

(2)給中學生時間與空間放手中學生實踐,由課堂實驗到概念的得出,班主任一直關注每一位中學生參與探求問題的全過程,完成班主任角色的轉變,班主任真正成為中學生學習的組織者、參與者,咨詢者與合作者。只有完成這些轉換,能夠更好的培養中學生的創新意識和實踐能力。

(3)數學教學是數學思維活動的教學,本節課,力求做到在教學活動中研究,在研究中體驗,在體驗中提升。在探究活動中,通過生活中的化學現象引導中學生提出問題,進行推測假定,在進行實驗之前,先讓中學生明晰在多個誘因影響化學量變化時,引導她們學習和運用重要的數學研究方式——控制變量法,來控制化學變量、設計實驗,最后通過中學生的實驗展示,交流與討論,總結得出探究推論:牛頓第一定理的內涵、慣性概念以及質量越大慣性越大等推論。因而層層深入,啟發中學生思維,使中學生在剖析歸納中充分發揮主動性,但要求中學生列舉生活實例,闡述慣性與速率無關,有效突破這一難點不是一蹴而就的,還須要后續知識“牛頓第二定理”等知識的學習。

牛頓第三定理中學一年級學案(三)

教學目標:

知識與技能:曉得牛頓第一定理的內容

過程與方式:探究磨擦力對物體運動的影響,經歷比較、分析、綜合和推理的思維過程重點與難點:對牛頓第一定理實驗的比較、分析、綜合和推理是本節的核心教學過程:

備考:1、什么是力?2、力的作用療效是哪些?(中學生回答)

板書:(1)力改變物體的運動狀態(2)力改變物體的形狀

有生活現象引導中學生思索:

生活中我們使勁踩踏板,則平地上的單車都會由靜止變為運動。這說明哪些問題呢?但若果沒有繼續使勁,單車最終還是要停出來,這又是哪些緣由呢?中學生思索并回答能夠列舉力改變物體運動狀態的事例嗎?

這么,力與運動有哪些樣的關系呢?中學生回答不好,則引導:力是不是維物體運動的誘因呢?

板書亞里士多德的觀點:力是維持物體運動的誘因

有沒有不同意見呢?伽利略意見不同:

板書伽利略的觀點:運動的物體不須要力來維持

伽利略用一系列的實驗來支持自己的觀點。

班主任演示實驗,同時用講義展示次實驗。

比較小球在不同的水平面上運動的距離并回答講義中針對實驗提出的幾個問題。

1、小球為何會停出來?遭到阻力

2、小球在三種表面運動的距離為何不同?阻力大小不同

3既然研究小球水平運動距離與所遇阻力的關系,則小球在水平方向開始時的速率應如何?相同

4、在此實驗中牛頓第一定律實驗題,如何做到讓小球水平初始速率相同的?讓小球從斜面的同一高度下降由實驗得出的推論:水平面越光滑,小球遭到的阻力越小,則小球水平運動距離越長,速率降低的越慢。

我們想象一下,假定小球是在光滑的水平表面上(沒有了阻力)運動,推理一下,小球會怎樣運動下去?中學生討論

經過推理有:假如運動物體不受力,它將以恒定不變的速率永遠運動下去。實驗推論:物體的運動不須要力來維持!

牛頓總結了前人研究成果,概括出一條重要的數學規律,即:

板書牛頓第一定理:一切物體在沒有遭到力的作用時,總保持勻速直線運動狀態或靜止狀態。

怎樣理解牛頓第一定理呢?中學生閱讀課本牛頓第一定理及下邊的內容,回答問題:

1、牛頓第一定理是如何得出的?是在實驗的基礎上,經推理概括得出的一種理想狀態。

2、適用范圍是哪些?一切物體都適用

3、成立的條件是哪些?

A、完全不受任何力的作用。

B、物體受多個外力,但療效相互抵消,這些狀態等效于不受力(合力為零)。

4、“總”指:物體不受力時,原先靜止的總保持靜止,原先運動的就總保持力消失時的速率和方向始終勻速直線運動下去。

5、“或”指:兩種情況必具其二,不能同時存在。

6、板書牛頓第一定理說明了力和運動的關系:

力不是維持物體運動狀態的緣由,而是改變物體運動狀態的緣由。練習:

(1)、正在運動的物體,假若遭到的外力忽然全部消失,則它將()。

A.立刻停止

B.速率降低,最后停止

C.運動方向變為與原先相反

D.做勻速直線運動

(2)、如果物體不受外力作用,下述說法中錯誤的是()。

A.靜止的物體永遠保持靜止

B.運動的物體是不會停出來的

C.物體的運動狀態發生改變

D.物體將保持勻速直線運動或靜止狀態

(3)、一個物體,在力F的作用下,在水平面上由靜止開始運動,當速率達到3m/s時,作用在它前面的力忽然全部消失,則物體將()。

A、慢慢停出來

B、做勻速直線運動,但速率大于3m/s

C、立即停出來

D、做勻速直線運動,且速率為3m/s

(4)、用繩子栓住一個小球在光滑的水平面上作圓周運動,當繩子忽然破裂,小球將()

A.保持原先的圓周運動狀態

B.保持繩斷時的速率和方向作勻速直線運動

C.小球運動速率降低,但保持直線

D.以上三種都有可能.

(5)、忽略一切阻力,原先靜止在水平面上的大石頭被另一塊小石頭水平撞擊,大石頭的運動情況是()

(6)判定:

1.物體不受力的作用時運動就一定靜止。

2.物體不受力的作用時一定是勻速直線運動。

3.假如物體遭到的合力為0N,物體一定靜止。

想一想:一個物體做勻速直線運動牛頓第一定律實驗題,忽然遭到一個外力的作用,它的運動狀態是否一定會改變?

解析:物體原先的運動狀態是勻速直線運動,對應的受力情況是“不受力”或“多個外力相互抵消(即合力為零)”。在此基礎上再施加給此物體一個外力,此時物體受合力一定不為零,故物體的運動狀態一定會發生改變。

作業:1、網上查閱亞里士多德與伽利略的主要戰功和主張