1、19世紀(jì)末,歐文頓發(fā)覺但凡可以溶于脂類的物質(zhì),比不能溶于脂類的物質(zhì)更容易通過細(xì)胞膜步入細(xì)胞,于是他提出:膜是由脂類組成的。

2、20世紀(jì)初,科學(xué)家第一次將膜從喂奶植物的紅細(xì)胞中分離下來,物理剖析表明,膜的主要成份是脂類和蛋白質(zhì)。

3、1925年,兩位英國科學(xué)家用乙烷從人的紅細(xì)胞中提取脂類,在空氣一水界面上描畫成單分子層,測得單分子層的面積恰為紅細(xì)胞表面積的2倍。由此她們得出的推論是細(xì)胞膜中的脂類分子排列為連續(xù)的兩層。

4、1959年,羅伯特森在電鏡下見到了細(xì)胞膜清晰的暗一亮一暗的三層結(jié)構(gòu),并大膽地提出生物膜的模型是所有的生物膜都由蛋白質(zhì)--脂類--蛋白質(zhì)三層結(jié)構(gòu)構(gòu)成,電鏡下看見的中間的亮層是脂類分子,兩側(cè)的暗層是蛋白質(zhì)分子,他把生物膜描述為靜態(tài)的統(tǒng)一結(jié)構(gòu)。

5、1970年細(xì)胞膜的流動鑲嵌模型,科學(xué)家用螢光標(biāo)記的大鼠細(xì)胞和人細(xì)胞融合的實(shí)驗(yàn),以及相關(guān)的其他實(shí)驗(yàn)證據(jù)表明細(xì)胞膜具有流動性。

6、1972年,桑格和尼克森提出的為流動鑲嵌模型大多數(shù)人所接受。

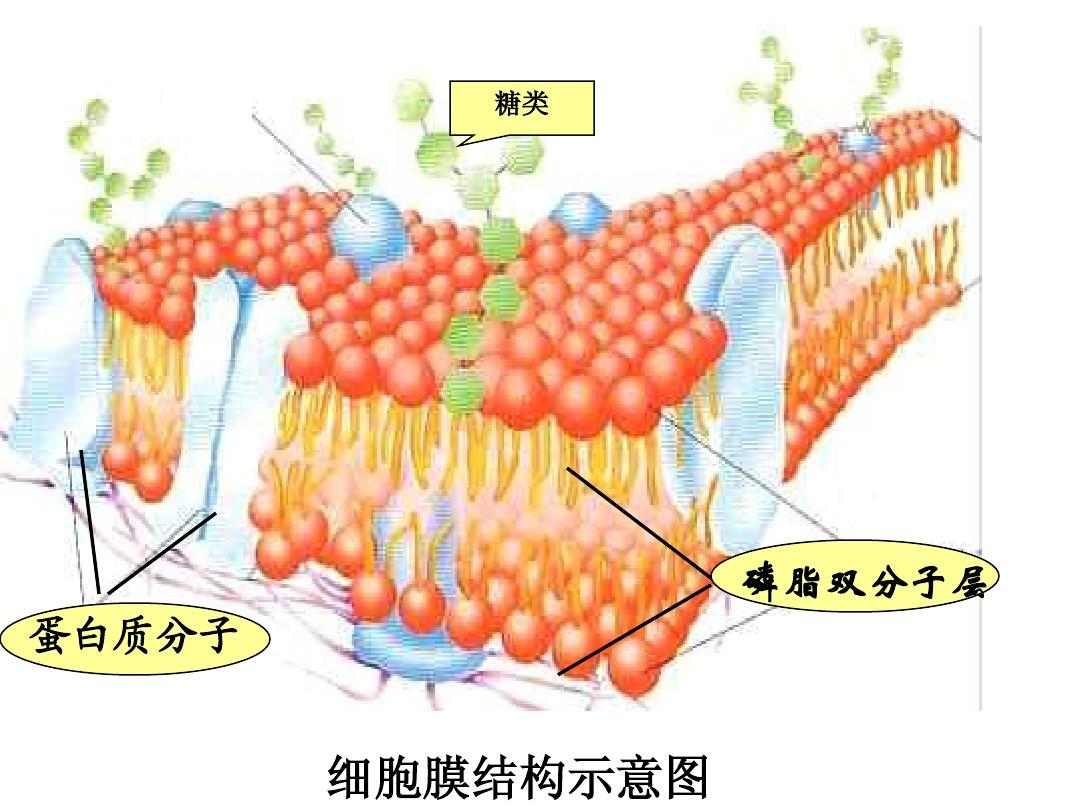

生物膜的流動鑲嵌模型

1、生物膜的流動鑲嵌模型解讀

糖蛋白(糖被):細(xì)胞辨識、保護(hù)、潤滑、免疫等。

蛋白質(zhì):膜功能的主要承當(dāng)著。

磷脂雙分子層:構(gòu)成膜的基本支架。

2、基本內(nèi)容

(1)脂類:構(gòu)成細(xì)胞膜的主要成份是磷脂細(xì)胞膜的流動鑲嵌模型,磷脂雙分子層構(gòu)成膜的基本骨架。

①磷脂分子的狀態(tài):親水的“頭部”排在兩側(cè),疏水的“尾部”排在外側(cè)。

②結(jié)構(gòu)特征:一定的流動性。

(2)蛋白質(zhì):膜的功能主要由蛋白質(zhì)承當(dāng),功能越復(fù)雜的細(xì)胞膜,其蛋白質(zhì)的濃度越高,種類越多。

①蛋白質(zhì)的位置:有三種。鑲在磷脂雙分子層表面;嵌入磷脂雙分子層;貢穿于磷脂雙分子層。

②種類:a.有的與脂類結(jié)合,產(chǎn)生糖被,有辨識、保護(hù)、潤滑等作用。b.有的起載體作用,參與主動運(yùn)輸過程,控制物質(zhì)進(jìn)出細(xì)胞。c.有的是酶,起催化物理反應(yīng)的作用。

(3)特殊結(jié)構(gòu)——糖被

①位置:細(xì)胞膜的外表。

②本質(zhì):細(xì)胞膜上的蛋白質(zhì)與脂類結(jié)合產(chǎn)生的糖蛋白。

③作用:與細(xì)胞表面的辨識有關(guān);在消化道和呼吸道上皮細(xì)胞表面的還有保護(hù)和潤滑作用。

(4)細(xì)胞膜的特點(diǎn):

①結(jié)構(gòu)特點(diǎn):具有一定的流動性。

②功能特點(diǎn):具有選擇透過性。