磨擦力形成的微觀解釋

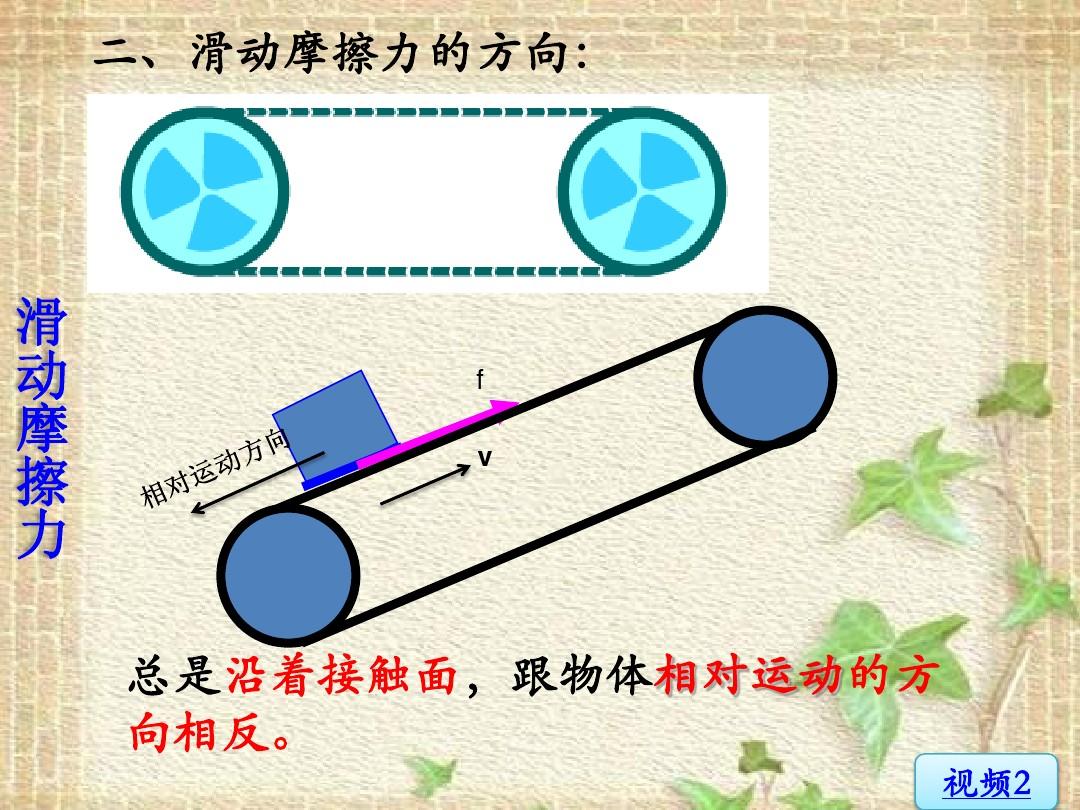

兩個相互作用的物體,當它們發(fā)生相對運動或有相對運動趨勢時,沿接觸面切線方向有妨礙相對滑動的作用,這些現(xiàn)象稱為磨擦;這些制約相對運動的斥力稱為磨擦力。磨擦力是電磁力的一種表現(xiàn)方式。

形成機理:

1。互相作用形成形變;2。物體微觀凹凸表面形成互相機械漸開線;3。形成分子黏結(jié)現(xiàn)象。抵抗?jié)u開線部份的互相犁削及黏結(jié)結(jié)點的剪切作用即叫做磨擦力,它是電磁力作用。靜磨擦力------在外力作用下如只具有相對滑動趨勢,而又未發(fā)生相對滑動時,則這些制約作用叫靜磨擦,這些制約斥力稱作“靜磨擦力”。靜磨擦力不是一個定值,它隨外力而變,使物體由靜止變?yōu)檫\動的臨界值稱為最大靜磨擦力。靜磨擦力可以是零和最大靜磨擦力之間的任一數(shù)值,即0

而這兩種說法各有道理!

凸凹漸開線說覺得:磨擦是因為互相接觸的物體表面粗糙不平引起的摩擦力和電磁力有關嗎,兩個物體接觸相壓時,接觸面上有好多凸凹部份就互相漸開線,假若一個物體沿接觸面滑動,兩個接觸面的突起部份就相碰撞,形成破裂,銹蝕,就產(chǎn)生了對運動的制約,其實這對于木材等的磨擦的解釋很適用。

而粘附說覺得:兩個互相接觸的表面,無論做的多么光滑,從原子尺度上看都是粗糙的,有許多微小的隆起,把這樣的兩個平面置于一起摩擦力和電磁力有關嗎,微凸的底部發(fā)生接觸,微凸之外的部份接觸間有10-8m或更大的間隙,這樣接觸的微隆起的底部就承受了接觸面上的法向壓力,假如這個壓力比較小,微隆起部份發(fā)生彈性形變,倘若法向壓力較大,即超過材料的彈性限度,微隆起的底部就發(fā)生塑性形變,被壓成平頂。這是相互接觸的兩物體寬度離變小,小到分子(原子)發(fā)生引力作用的范圍,接觸面上形成了原子性粘合,這時要使接觸的表面發(fā)生相對滑動,必須對其中的一個表面施加一個切向力,來克服原子(分子)間的引力,割斷實際接觸區(qū)生成的接點,這就形成了磨擦。同樣地,用它來解釋金屬材料等的磨擦更讓人信服。

但在我看來,這兩種說法都是創(chuàng)立的,故我覺得磨擦是兩者共同作用形成,即漸開線粘附共存說。磨擦是由這兩種機理共同作用形成的,只是在特定的接觸面上,二者形成的磨擦力的相對大小不同而已!

我們不妨剖析這幾種情況:

1。相接觸的兩物體都很粗糙,如兩個木板。兩物體之間的凸凹是相當顯著的,當相對滑動時,嚙合作用形成的磨擦力相對較大,而接觸面上原子之間的距離過大,很難形成分子間斥力,這時粘附作用形成的磨擦作用是很微弱的,甚至難以形成磨擦作用。為此,在這些情況下,磨擦主要是嚙合作用形成的。

2。相接觸的兩物體,一個較為粗糙,一個較為光滑,如一個鐵塊跟一塊金