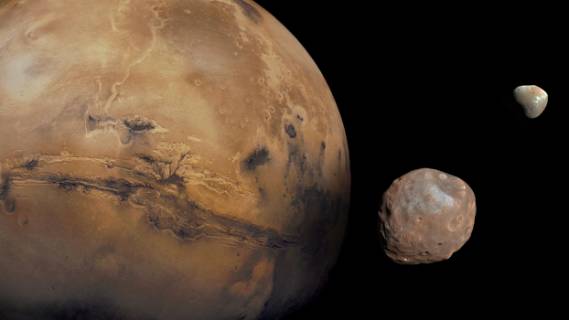

火星、火衛一和火衛二的合成照片(從左到右)。 根據一篇新發表的論文,這兩顆衛星可能是由大規模碰撞形成的。

圖片來自:NASA

火星奇特的地形一直讓天文學家和行星科學家感到困惑。 火星北部大部分地區是平坦的低地,但南部則是布滿隕石坑的高地,而且這顆紅色星球的內部還蘊藏著數量驚人的稀有金屬。

為此,科學家們提出了很多解釋火星小行星,包括遠古海洋、板塊構造、巨型小行星撞擊等。其中,第三種想法被稱為“大碰撞假說”,最近越來越受到關注,并提出了一種新的解釋。發表的論文也支持它。 論文提出,在太陽系形成的早期,一次巨大的撞擊可能影響了火星表面及其兩顆衛星的形成。

根據這一假說,一顆與小行星帶中的矮行星谷神星大小相當的天體與這顆紅色行星相撞,將其北半球的一部分撞開,留下了大量的金屬礦物沉積物。 此外,這顆小行星留下了繞火星運行的碎片,最終形成了火衛一和火衛二——至少目前是這樣,因為科學家預測火衛一在未來幾百萬年里可能會變得更小。 要么自行解體,要么撞擊火星。

“我們在論文中寫道,我們可以從動態和地球化學角度解釋火星的這三個特征,”合著者、科羅拉多大學博爾德分校地質科學系教授斯蒂芬·莫奇斯說。 他們在一份聲明中說:“這個解釋很優雅,因為它同時解釋了三個有趣且重要的問題,即火星如何成為今天的樣子。”

這項研究是由東京工業大學地球生命科學研究所的莫奇斯和天文學家拉蒙·布拉澤完成的。 研究結果發表在最新一期的《地球物理研究快報》上( )。 該研究分析了降落在地球上的火星隕石樣本。 這些樣本中含有的稀有金屬(例如銥、鋨、鉑)比科學家預期的要多,這意味著火星曾被大量含有這些金屬的小型巖石小行星撞擊過。

科學家估計這些稀有金屬約占火星質量的0.8%。

然后,他們模擬了各種大小的小行星撞擊,以確定有多大的小行星創造了火星的地形。 結果顯示,這顆小行星長約1200公里——幾乎是加利福尼亞州的長度。 模擬結果還顯示,這顆巨大的小行星大約在44.3億年前撞向火星,當時太陽系的年齡只有7億年。 在接下來的幾十億年里,許多較小的小行星也將撞擊火星。

研究人員認為火星小行星,大碰撞之后,火星表面有一片區域充滿了小行星物質和火星巖石,但隨著時間的推移,這些殘留物由于火星表面的腐蝕、風化等原因混合在一起。

接下來,莫奇斯和布拉澤計劃利用科羅拉多大學博爾德分校的火星隕石檔案來研究這些隕石的成分是否隨年齡而變化。

火星上的日出