2017年6月16日,《科學(xué)》雜志封面刊登載了中國(guó)“墨子號(hào)”量子衛(wèi)星的最新成果。潘建偉團(tuán)隊(duì)在500公里的高空向相距1203公里的兩個(gè)地面站發(fā)送糾纏光子對(duì),首次實(shí)現(xiàn)了千公里級(jí)的量子糾纏分發(fā)實(shí)驗(yàn)。這項(xiàng)成果除了刷新了世界紀(jì)錄,也進(jìn)一步驗(yàn)證了量子熱學(xué)的正確性,同時(shí)為將來(lái)舉辦大尺度量子網(wǎng)路和量子通訊實(shí)驗(yàn)研究等打下了基礎(chǔ)。

△《科學(xué)》雜志封面。(圖片來(lái)源:)

量子糾纏是量子熱學(xué)中最難令人困擾的概念,它可以簡(jiǎn)單的被描述為:兩個(gè)處于未知狀態(tài)的糾纏粒子可以保持一種特殊的關(guān)聯(lián),一旦我們檢測(cè)其中一個(gè)粒子的狀態(tài)(例如該粒子的載流子向下,或“0”),就能否頓時(shí)曉得另一個(gè)粒子的狀態(tài)(即載流子向上,或“1)量子糾纏通訊,無(wú)論它們之間的距離有多么遠(yuǎn)。

這些瞬時(shí)感應(yīng)被愛(ài)因斯坦稱為“鬼魅般的超距作用”量子糾纏通訊,也因而引起了愛(ài)因斯坦和玻爾的世紀(jì)論爭(zhēng)。過(guò)去早已有許多的實(shí)驗(yàn),包括此次墨子號(hào)的實(shí)驗(yàn),都支持了玻爾的觀點(diǎn)——驗(yàn)證了量子熱學(xué)的正確性。(關(guān)于這一爭(zhēng)辯有興趣的讀者可閱讀,文中提及了貝爾不方程、隱變量、定域?qū)嵲谡摰雀拍睢#?span style="display:none">0hh物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

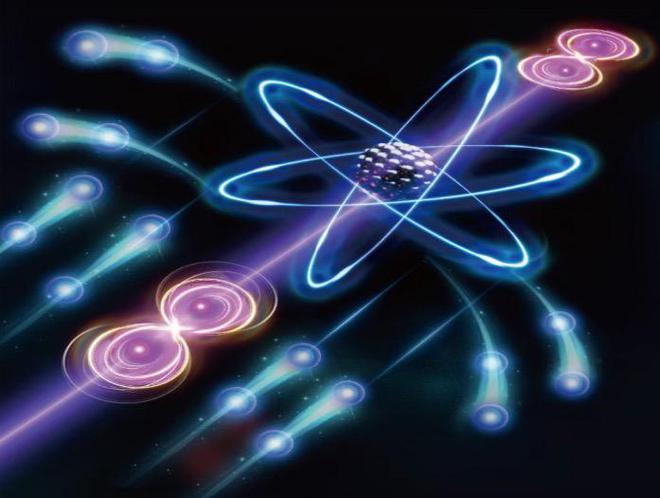

然而,在大多數(shù)我們看見(jiàn)的文章中都沒(méi)有解釋如此一個(gè)問(wèn)題:“如何制造量子糾纏?”通過(guò)下邊的實(shí)驗(yàn)設(shè)置,就可以形成糾纏的光子對(duì):

△在墨子號(hào)中,進(jìn)行光子糾纏的實(shí)驗(yàn)設(shè)置。(圖片來(lái)源:)

一般,大多數(shù)文章就會(huì)將這個(gè)實(shí)驗(yàn)簡(jiǎn)單的描述為:“一束紫外激光被發(fā)射到一種特殊的晶體。接著,該晶感受釋放一對(duì)偏振光方向相反的糾纏光子。”但是,為何激光通過(guò)晶體還會(huì)形成糾纏的光子對(duì)?這是許多人困擾的。事實(shí)上,形成糾纏粒子對(duì)的方式有好幾種,但我接出來(lái)會(huì)簡(jiǎn)單地描述一個(gè)最常被用到,也是最容易的一種。

這個(gè)方式是通過(guò)一種稱作自發(fā)熱阻下轉(zhuǎn)換(SPDC)的過(guò)程來(lái)實(shí)現(xiàn)量子糾纏的。聽(tīng)上去似乎很復(fù)雜,但畢竟原理很簡(jiǎn)單。

將一個(gè)高能的光子發(fā)射到一個(gè)非線性的晶體時(shí),該光子會(huì)被分裂成兩個(gè)只有初始能量一半的光子(能量守恒定理)。須要注意的是,這是一個(gè)十分低幾率的風(fēng)波,并不是每位光子通過(guò)晶體就會(huì)被分裂,有許多的光子會(huì)毫不受影響的通過(guò)晶體。并且一束激光包含了數(shù)萬(wàn)億個(gè)光子,因而也能產(chǎn)生可觀數(shù)目的光子對(duì)。

這個(gè)過(guò)程存在著一點(diǎn)隨機(jī)性,例如被分裂的兩個(gè)光子朝著相同的方向傳播,這并不是我們想要的: