對電磁感應現象的探求有著深厚的歷史背景,首先它來自于社會對電力的需求。1800年美國化學學家伏打(Volta,1745—1827年)發明了伏打電堆,使人們第一次獲得穩定而持續的電壓。1809年,戴維把由兩千塊鈾鋅片組成的伏打電堆的兩極接上炭棒,當炭棒接近到一定程度時,形成了電火花,因而發明了弧光燈。并且伏打電瓶所取得的水價太高昂并且功率太小。怎樣獲得強悍而廉價的電力是當時社會對化學學提出的一個非常急迫的問題。后來法拉第追憶道“我由于對當時產生電的技巧倍感不滿意,因而急于想發覺電磁與感應電壓的關系,認為熱學在這一條路上一定可以有充分的發展。”

在法拉第之前的一些化學學家早已開始探求磁形成電的途徑。安培于1821年到1822年間做了探索感應電壓的實驗,但他無法發覺電磁感應現象。

1825年美國化學學家阿拉果設計了知名的圓盤實驗。他碰巧發覺金屬可以減振n極的震動,他進一步聯想:既然一個運動著的n極可以被金屬片吸引法拉第電磁感應現象,這么一個靜止的n極了一定可被一個運動著的金屬片拉動。按照這一構想法拉第電磁感應現象,1825年他設計一拙政園盤實驗,在一個可以繞著垂直軸旋轉的銅盤的正上方懸掛一根n極,當銅盤旋轉時,n極跟隨旋轉。這一實驗似乎表明磁是因運動著的導體而形成的,為數學學界提出了一個多年來懸而未決的問題。

1823年,英國化學學家科拉頓(,1802-1892年)曾試圖用吸鐵石在線圈中運動獲得電壓,他用一個線圈與一個檢流計連成一個閉合回路,為了使吸鐵石不至于影響檢流計中的小n極,特意將檢流計置于對門的臥室里,他用磁棒在線圈中插入或拔出,之后一次又一次挪到另一屋子里去觀察檢流計是否偏轉,其實他觀察不到表針的偏轉,無法發覺電磁感應。

法拉第發覺電磁感應現象并不是一帆風順的,而是經過了六年的堅苦探求。1821年,法拉第開始轉向電磁學研究,他發覺了磁體繞著載流導線轉動和載流導線繞吸鐵石轉動的現象,這些現象稱為電磁旋轉現象。通過電磁旋轉的實驗,使他想到,既然電對磁有作用,一定有磁對電的反作用;既然電壓能形成磁,則磁也一定能形成電壓。1822年,他在日記上寫下了他的光輝思想:“磁能形成電壓”,并借此作為自己研究的戰略目標。

從1824年到1831年他經歷了一系列的失敗,在《法拉第日記》中,明晰記載的失敗的實驗就有三次。1824年12月28日,他把強吸鐵石置于接有檢流計的電壓線圈內期望會改變導線中的電壓,結果沒有發覺檢流計表針偏轉。1825年11月28日,他將導線回路置于另一通電回路附近,期望在導線回路中能感應出電壓,但也沒有發覺任何效應。1828年4月22日,他把吸鐵石穿入一個懸掛上去的鋁線環內,期望環內形成感應電壓,但把其它吸鐵石緊靠導線,卻沒有任何效應形成。

實驗沒有得到他想像的結果。其實經受了這一系列的失敗,但1動搖不了他對自然力的統一性懷有的堅定的信念。他深信電與磁的互相轉化,磁一定可以轉化為電。他說:“一方面,各類電壓都伴隨有相應硬度的磁作用,它的方向與電壓的方向呈直角;而另一方面,若將電壓良導體裝入有磁作用的環境中,在導體內居然完全不會造成感應電壓,也不形成可覺察的等效于這些電壓的作用,這是很不平時的。”“對那些問題及其后果的考慮,再加上想從普通磁中獲得電的希望,時時激勵著我從實驗起來探索電壓的感應效應。”正在此時,荷蘭化學學家斯特金發明了電磁鐵。他在一塊原先沒有磁性的軟鐵上繞以導線,通電之后,軟鐵就弄成具有了強磁性的吸鐵石。這一發明對法拉第的進一步研究有一定的啟發和幫助。

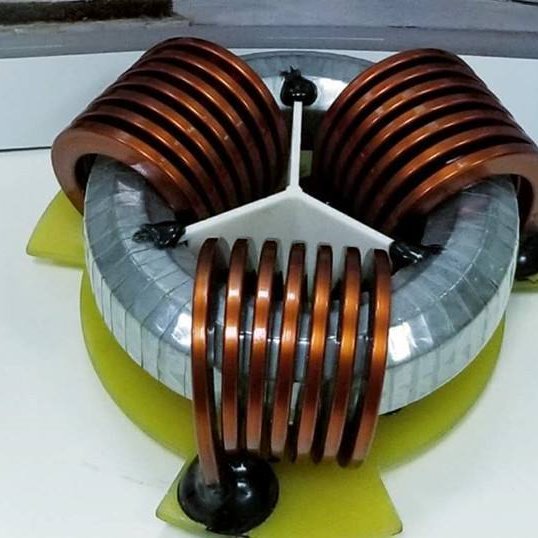

1831年8月29日,法拉第在日記中記述了他第一次成功的實驗。他在軟鐵環的A邊繞了三個線圈,可以串聯上去使用,也可以分開使用。在B邊以同樣的方向繞兩個線圈。他把B邊的線圈接到檢流計上,把A邊的線圈接到電瓶組上(見圖)。當電路接通時,法拉第見到檢流計的表針立刻發生顯著的偏轉、振蕩,之后停止在原先的位置上。這表明線圈B中出現了感應電壓。當電路A斷掉時,他又聽到表針向相反方向偏轉。把A邊的三個線圈串聯成一個線圈重做以上實驗,對n極形成的效應比先前更加大烈。他看見B邊的感應電壓是顯著的,又是瞬時的,只在A邊斷掉和接上電源時的頓時形成。

在第一次發覺以后,法拉第繼續進行了大量的實驗,闡述電磁感應形成的條件。他提出這樣的問題:是否可以用其它方式形成同樣的效應?鐵圈是必需的嗎?線圈A是必需的嗎?

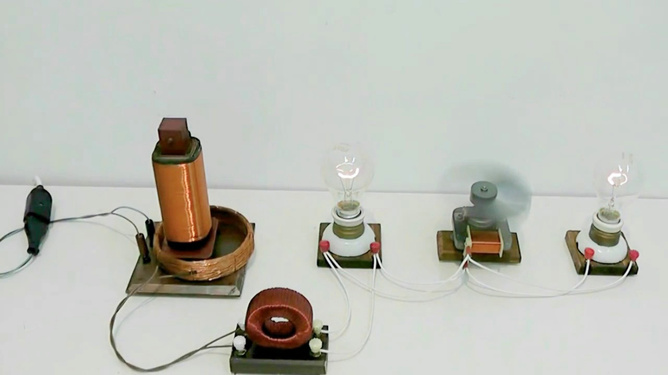

9月24日,法拉第在兩條磁棒的N、S極之間放上一條帶有線圈的圓木棒,線圈與一檢流計聯接〈見下左圖〉。他發覺當圓木棒接觸N、S極和脫離N、S極時,檢流計的表針都會偏轉。他強調.這一效應不是永恒的而是瞬時的,“因此,在這兒磁轉化為電是清楚的。”

10月1日,他把兩條長203英寸的絲包鋁線繞在木筒上。其中一個線圈和檢流計相聯接,另一個線圈和電瓶相聯接(見上下圖)。他發覺當電壓接通和斷掉的頓時,“對電壓計的表針有影響,并且這么之小,以至于很難覺得到。因而在沒有鐵心的情形下也有感應效應。”

10月17日,法拉第用另一種形式得到了感應效應。他在半徑為0.75英寸長為8.5英寸的空心紙盒上繞了8層螺旋線,把8層線圈并聯后再接到檢流計上(見下左圖)。當他把吸鐵石棒迅速地插入螺線管時,檢流計的表針就偏轉了,之后又迅速地拉下來,表針在相反的方向上發生了偏轉。他說:“每次把磁棒插進或拉出時,這效應就會重復,因而電的波動只是從吸鐵石的接近而不是吸鐵石停止在哪里形成的。"

10月28日,他把一個空心螺線管迅速送入一對大的磁體之間(見上下圖),檢流計的n極遭到強烈的影響,之后又迅速的取出,n極同樣遭到強烈影響。這是在吸鐵石與線圈有相對運動時所形成的一種效應。

1831年10月24日,法拉第在遞交給皇家學會的一篇論文中,把形成感應電壓的情況概括成5類:變化著的電壓,變化著的磁場,運動的穩恒電壓,運動的吸鐵石,在磁場中運動的導體。他在《電學的實驗研究》第19節中還提到感應電壓的方向。他寫道:“當一條載流導線與另一條與之平行的導線互相接近時,感應電壓方向與施感電壓的方向相反,它們彼此抵觸,反抗相互接近;當兩線離開時,感應電壓的方向與施感電壓的方向相同,它們彼此吸引,反抗相互分離。”但這只是確定感應電壓方向的一個特例,還沒有提出確定感應電壓方向的普遍法則。他在《電學的實驗研究》第119節食指出:當一塊金屬通過磁體上面或兩極之間時,所形成的電壓與運動方向成直角。據此理由他解釋了阿拉果實驗,當圓盤在磁場中旋轉時,感應電壓的方向近似沿直徑方向,在盤內產生閉合的感應電壓,即渦電壓,這個電壓趨于于制止n極和圓盤的相對運動,因而n極就隨著圓盤轉動上去。

從10月末到11月初,法拉第進行了他知名的圓盤實驗。他在一個銅軸上安裝了扁平的銅盤,把它放到吸鐵石的兩極間,用一根導線從銅軸上引出,另一根導線與銅盤邊沿接觸,之后把這兩根導線與電壓計相聯接,當銅盤轉動時,表針就發生了偏轉(見圖)。當反方向轉動時,表針的偏轉方向相反。在銅盤繼續轉動時,表針持續地偏轉。這就是一臺原始的發電機,通過銅盤的機械轉動而形成了電壓。

與此同時,法拉第還用磁感應線概念來解釋電磁感應現象。他在《電學的實驗研究》第231節食指出:“相對于吸鐵石運動的金屬中存在的感應電壓取決于金屬橫切的磁感應線。”

1832年,法拉第發覺在相同條件下不同金屬導體中形成的感應電壓與導體的導電能力成反比(歐姆定慎微在1826年得出),他由此意識到在電磁感應中形成了感應電動勢。這個電動勢與導體的性質無關,只取決于導線和磁力的互相作用。在閉合回路中感應電動勢形成了感應電壓,在開路中沒有感應電壓,但感應電動勢還存在。