英國化學學家憑著143公里的成績打破量子遠距傳輸的最遠距離紀錄

新浪科技訊上海時間9月7日消息,據日本化學學家組織網6晚報道量子物理學家中國,維也納學院和法國科大學的化學學家憑著143公里的成績打破量子遠距傳輸的最遠距離紀錄。這項成就是在朝著基于衛星的量子通信公路上往前邁出的重要一步。研究成果刊載在《自然》雜志上。

實驗中,德國化學學家安東-澤林格領導的一支國際小組成功在加那利群島的兩個島嶼——拉帕爾瑪島和特納利夫島間實現量子態傳輸,距離達到143公里。此前的紀錄由中國研究人員在幾個月前創造,成績為97公里。

打破傳輸距離并不是科學家的首要目標。這項實驗為一個全球性信息網路打下了基礎,在這個網路,量子機械效應還能急劇增強信息交換的安全性量子物理學家中國,進行確定估算的效率也要遠遠超過傳統技術。在這樣一個未來的“量子互聯網”,量子遠距傳輸將成為量子計算機之間信息傳送的一個關鍵協議。

在量子遠距傳輸實驗中,兩點之間的量子態交換理論上可以在相當遠的距離內實現,雖然接收者的位置未知也是這么。量子態交換可以用于信息傳輸或則作為未來量子計算機的一種操作。在這種應用中,量子態編碼的光子必須才能傳輸相當長距離,同時不破壞脆弱的量子態。德國化學學家進行的實驗讓量子遠距傳輸的距離超過100公里,開辟了一個山西界。

參與這項實驗的馬小松(Xiao-songMa,譯音)表示:“讓量子遠距傳輸的距離達到143公里是一項巨大的技術挑戰。”傳輸過程中,光子必須直接穿過兩座島嶼之間的紊流大氣。因為兩島之間的距離達到143公里,會嚴重消弱訊號,使用光纖似乎不適宜量子遠距傳輸實驗。

為了實現這個目標,科學家必須進行一系列技術革新。日本加爾興馬克斯-普朗克量子光學研究所的一個理論組以及美國沃特盧學院的一個實驗組為這項實驗提供了支持。馬小松表示:“借助于一項被稱之為‘主動頻域’的技術,我們成功完成了遠距傳輸,這是一項巨大突破。主動卷積用于傳輸距離這么遠的實驗還是第一次。它幫助我們將傳輸速率提升一倍。”在主動卷積合同中,常規數據連同量子信息一齊傳輸,容許接收者以更高的效率破譯傳輸的訊號。

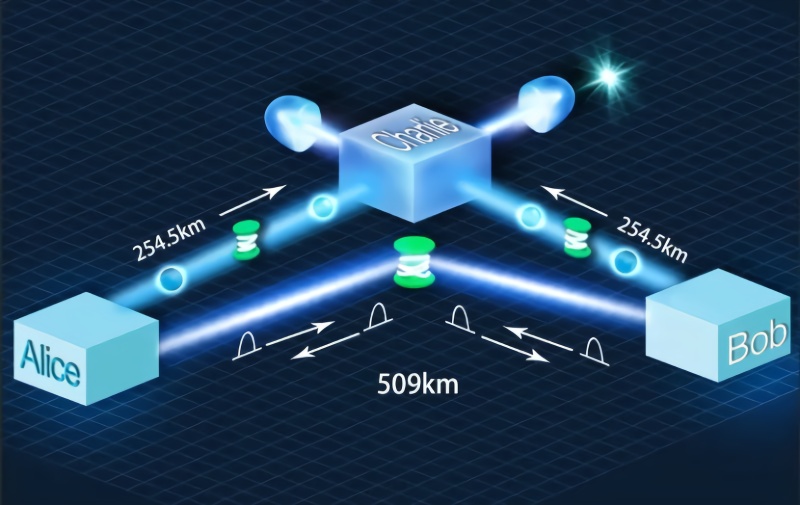

澤林格表示:“我們的實驗展示了當前量子技術的成熟程度以及擁有如何的實際用途。第一個目標是基于衛星的量子遠距傳輸,實現全球范圍內的量子通信。我們在這條公路上往前邁出了重要一步。我們將在一項國際合作中運用我們把握的技術,中國科大學的同行也會參與這項合作。我們的目標是施行一項量子衛星任務。”

2002年以來就與澤林格進行量子遠距傳輸實驗的魯珀特-烏爾森強調:“我們的實驗取得了令人鼓舞的成果,為未來月球與衛星之間或則衛星之間的訊號傳輸實驗奠定良好基礎。”處在低月球軌道的衛星距地面200到1200公里。(國際空間站距地面大概400公里)烏爾森說:“在從拉帕爾瑪島傳輸到特納利夫島,穿過兩島間大氣過程中,我們的訊號減小了大概1000倍。不過,我們還是成功完成了這項量子遠距傳輸實驗。在基于衛星的實驗中,傳輸數據更遠,但訊號穿過的大氣也更少。我們為這些實驗奠定了一個挺好的基礎。”(孝文)