老師們,您好! 我的試講題目是:《熔煉與熔煉》,我主要從以下幾個方面進行:

1.教材分析; 2.教學目標; 3.重點難點; 4.教學方法和學習方法; 5、教學過程; 六、教學反思 1 教材分析

1.1 教材的地位和作用

本章的標題是“物理狀態的變化”。 本章的一大特點是貼近現實生活。 幾乎每節課都從現實生活出發,引入新課,將所學知識應用到解決實際問題中。 本節的主要內容是物質的熔化和熔化定律。 物態變化在日常生活中有著廣泛的應用,對于培養中學生的探究能力和熱愛科學有著一定的作用。

圖1反映了物質狀態之間的相互轉化關系。 物質由固態變為液態的過程稱為熔化,由液態變為固態的過程稱為熔化。 融化和熔化是一個相互的過程。

1.2 教材特點

(1)關注中學生活動,突出實驗探索。

(2)注重數學知識在日常生活中的應用。

2 教學目標(略)

3 教學重點難點

重點:觀察固體的熔化現象。

原因:中學生對熔化現象并不陌生,但不清楚固體分為結晶態和非晶態,晶體在熔化過程中溫度是恒定的(即有一定的熔點) , 而非晶體沒有熔點但不清楚。 部分知識也是后續分析體溫、熱量、內能之間關系的重要依據。 因此,該內容確定為本節的重點[2]。

困難:

(1)晶體熔化時放出熱量,溫度不變;

(2) 繪制晶體和非晶熔化圖像。

原因:

(1) 中學生對晶體熔化時的恒溫缺乏感性認識,故將該內容確定為本節難點之一;

(2)初中生還沒有學會直角坐標和畫點的畫法。 因此熔化和凝固課程樂樂課堂,在方格紙上制作晶體和非晶體的熔化和熔化圖像是本課的另一個難點。

4教學計劃

班主任計劃多媒體講義和研究案例草稿。

所需材料為粉狀次氯酸鈉(甲基氯化鈉)、石蠟、水、鐵架(帶鐵環、鐵夾)、量筒、試管、溫度計、酒精燈、玻璃棒、掛鐘。

中學生分成5-6人一組。 中學生準備課本和學習用具,分工報時、報濕度值、報物質狀態(無論是固體、液體、還是固液混合物)、記錄和保管設備等。課前預習并完成學習稿的相關內容。

5 學習、教學和學習

5.1 學術情況

(1)中學生興趣:好奇心強,有興趣了解生活中某些現象的原理。

(2)中學生知識庫:中學生已經掌握了溫度的概念,掌握了濕度計的使用方法。

(3)中學生的認知特點:對固體的熔化有直接的感性認識,但不了解熔化的真正原理和熔化與濕度的關系。

5.2 伊斯蘭教法

(1)實驗探究法

本節教學設計注重以問題為先導,將主要內容的教學過程轉化為解決問題和科學探究的過程。 中學生在班主任的啟發和引導下,探索、嘗試觀察和描述實驗現象,分析現象產生的原因,進而獲得知識。 整個過程滲透著數學研究方法、科學思維方法、協作探索精神等情感心態和價值觀教育。

(二)討論法

在討論過程中,中學生從“觀察者”轉變為“探索者”,逐漸從“驗證者”轉變為“實驗者”,充分展現了中學生在學習中的自主性、合作性、探究性,并得到了極大的爆發. 中學生的科學探究熱情。

5.3 學習方法

中學生在學習時,根據好奇心,結合中學生形象思維為主、具體思維不成熟的特點,采用實驗探究類比的方法,通過實驗歸納完成學習任務和小組討論。

6教學過程

根據本節教材的排列順序和中學生的認知規律,以上述分析為導向,以培養能力為目標,突出重點,突破難點,將整個教學過程設計為5部分。

教學過程采用引入新課創設情境——提問激發欲望——小組合作探索——相互交流獲取新知識——實踐鞏固加深理解[3]。

6.1 創設場景,設疑點,激發探索欲望

邀請中學生觀摩示范實驗。 班主任點燃蠟燭,將蠟燭傾斜一個角度,讓蠟燭油滴入空火柴盒中。 那么問題來了,就是你觀察到的現象如何表明物態發生了變化? 為什么會出現這樣的現象呢? 中學生想了想回答道。 然后用多媒體展示不同物質融化的圖片給中學生進一步確認和介紹新課。

設計意圖:借助日常生活中常見的例子,為中學生創設熟悉的探究場景,由淺入深,引導中學生思考,揭開科學探究的神秘面紗,激發中學生自主探究的熱情詢問。

6.2 開展探究活動,深入研究實踐

6.2.1 提問

固體在熔化過程中是立即變成液體還是有一個過程? 固體熔化過程中溫度如何變化? 所有固體都在同一溫度下熔化嗎?

設計意圖:讓中??學生了解本課探究的目的,以便有的放矢。

6.2.2 推測和假設

中學生根據已有的生活經驗和觀察到的現象進行猜測,并說明猜測的依據。

設計意圖:鼓勵中學生進行思考,表達自己的觀點和想法。

6.2.3 擬定方案和設計實驗

結合本課的特點和中學生的實際能力,班主任可以引導中學生總結實驗思路,設計實驗方案,讓他們有更多的時間觀察熔煉過程,突破本節重點。

設計意圖:想辦法解決問題,培養中學生分析問題、解決問題的能力。

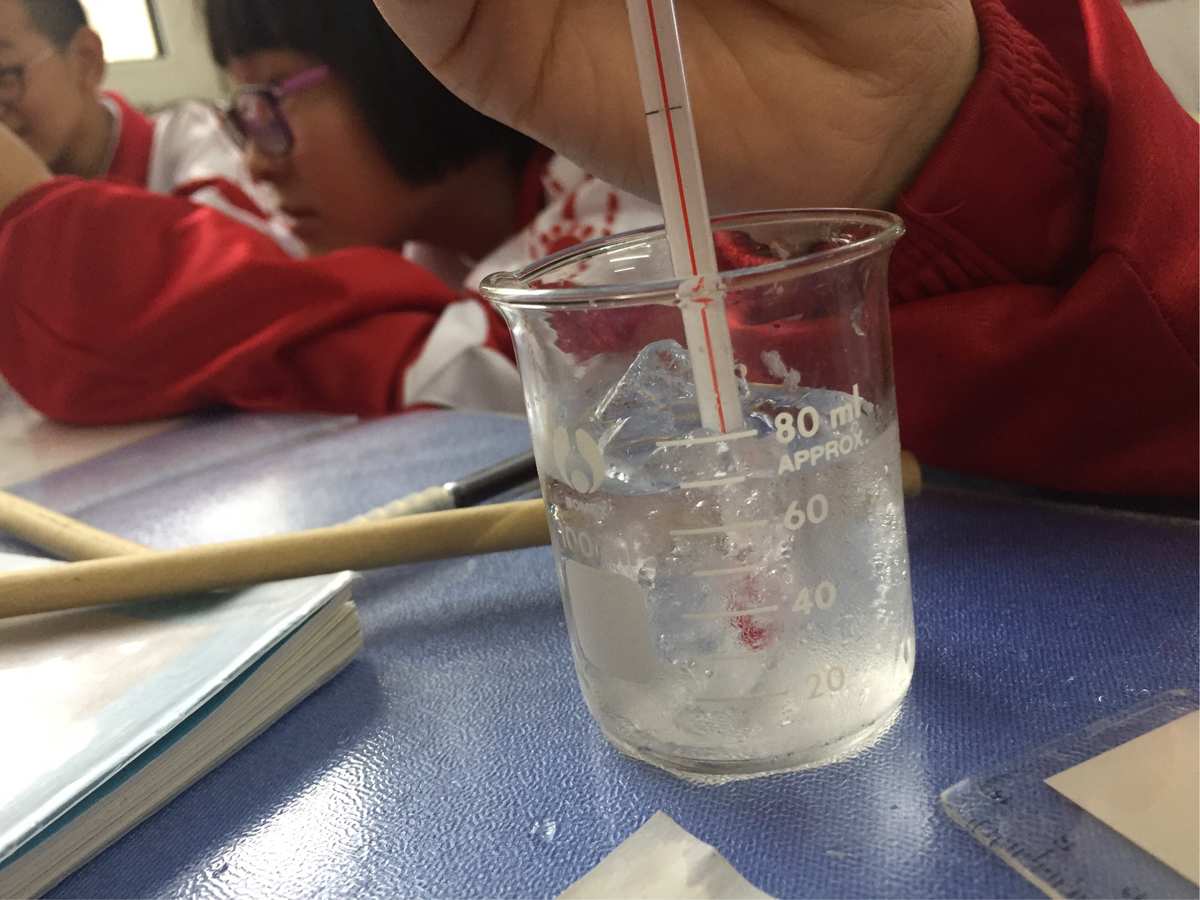

6.2.4 進行實驗和取證

(一)分工。 報時1人、報溫1人、報料1人、記錄1人、看管儀器1人、攪拌料1人。 班主任指出了實驗中應注意的幾個問題,如酒精燈的使用規則等,并特別指出實驗中要加強分工合作。

班主任要做好教學過程的組織工作。 根據中學生選擇夸張和石蠟作為樣本的不同,將他們分成7組進行熔化實驗。

(2)仔細觀察,認真實驗。 在實驗過程中,要培養中學生認真操作、認真觀察的科學心態。 非常指出,仔細觀察溫度計讀數的變化,不同水溫下的狀態,融化時的狀態和濕度,及時記錄實驗中的數據(每1分鐘記錄一次),以便制定突破第一個困難的計劃。 注意當海浪開始融化時,要及時攪拌; 仔細觀察溫度和物質的變化。

設計意圖:體驗科學探究的樂趣,進行科研方法教育,培養合作意識。

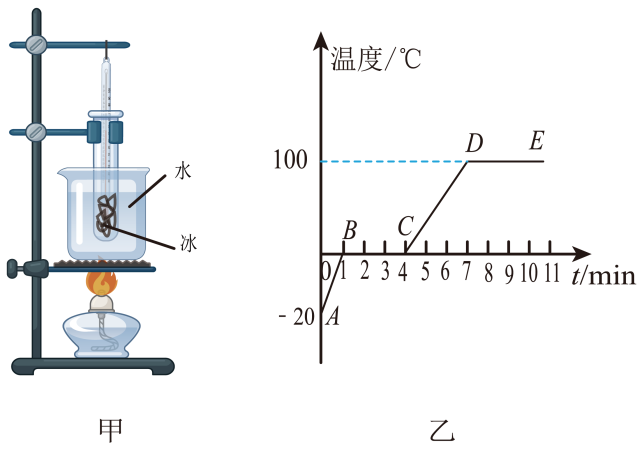

6.2.5 分析論證

班主任要指出坐標系中兩個數軸的方向,分別代表時間和溫度。 各組根據實驗數據,將方格紙上畫出的點連成一條曲線,各組顯示圖像。 考慮到有些小組的實驗似乎偏差較大,我們可以利用講義快速再現海博和石蠟的熔化過程,并展示兩種熔化過程的圖像,然后引導中學生進行以下操作根據圖片分析。

你的猜測正確嗎? 固體熔化過程中溫度如何變化? 放熱還是吸熱?

比較不同組的數據和圖像,然后分析不同物質的變化規律是否相同。 結合中學生的形象和答案,引出結晶體和非結晶體。

設計意圖:經驗分享與合作,學習如何通過實驗數據尋找普遍規律。

6.2.6 評價

回想一下實驗過程,有沒有可能出錯的地方? 論據是否充分? 實驗結果可靠嗎?

設計意圖:幫助中學生培養嚴謹的科學態度,培養批判性思維。

6.2.7 交流合作

朋友間交流。 你的結果和其他小組的結果一樣嗎? 如果不同熔化和凝固課程樂樂課堂,如何解釋?

6.3 鞏固新的知識轉移知識

讓中學生閱讀小資料《幾種晶體的熔點》,感受不同的晶體有不同的熔點,了解熔點是晶體的一個特性。 還要記住冰的熔點是 0°C。 通過熔化實驗,分析熔化的規律和圖像,班主任老師強調熔化的逆過程是熔化,并要求中學生討論和推導材料熔化的規律、圖像和特性,從而傳遞知識。

6.4 課堂總結與延伸

為了充分發揮中學生學習的積極性,由中學生進行總結。 將所學知識進行整理,在理解的基礎上進行記憶和鞏固。 闡明本課使用了哪些科學研究方法,探討了哪些問題。

教學延伸:化學作為一門科學探究學科,不僅要求中學生掌握知識,還要求中學生運用所學知識解決一些實際問題,解釋一些常見現象,真正體現了中學生的統一性。科學、技術與社會 . 例如,人們研制出一種聚乙烯材料,在15-40℃范圍內熔化或熔化,熔化或熔化時,水溫保持不變。 因此,人們將這些材料制成顆粒狀,與水泥混合制成蓄熱地板或蓄熱墻。 天氣熱時顆粒融化,天氣冷時又融化成顆粒,可以調節室外溫度。

6.5 練習設置

為了讓中學生更全面地了解熔煉知識,設計習題(略)。

7 黑板設計[4](略)

8 作業設計(略)