知識(shí)點(diǎn):

對定理的理解:

(1)、物體總保持原先的靜止?fàn)顟B(tài)或勻速直線運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的性質(zhì)叫慣性。一切物體都具有慣性。慣性是物體的固有屬性。其大小只與物體的質(zhì)量有關(guān)。與物體是否受力以及處于哪些狀態(tài)無關(guān)。當(dāng)物體受合外力為零時(shí),表現(xiàn)為保持靜止或勻速直線運(yùn)動(dòng)狀態(tài);當(dāng)物體所受所合外力不為零時(shí),慣性則使物體表現(xiàn)出具有維持原先運(yùn)動(dòng)狀態(tài)不變的趨勢。慣性的大小彰顯了物體運(yùn)動(dòng)狀態(tài)改變的難易程度。

(2)定理是指物體不受外力(客觀上難找到)或所受合外力為零,物體才保持靜止或勻速直線運(yùn)動(dòng)狀態(tài)不變;有外力(合外力不為零)物體的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)(或形變)發(fā)生變化。

(3)物體的運(yùn)動(dòng)并不須要力來維持,力不是維持物體運(yùn)動(dòng)的緣由,而是改變物體運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的誘因。

(4)牛頓第一定理不能用實(shí)驗(yàn)直接驗(yàn)證,而是通過如伽里略斜面實(shí)驗(yàn)等大量事實(shí)基礎(chǔ)上的邏輯推理結(jié)果。

(5)牛頓第一定理是獨(dú)立的一條規(guī)律,不能簡單看成是牛頓第二定理的特例。

(6)牛頓第一定理的意義在于強(qiáng)調(diào)一切物體都有慣性,強(qiáng)調(diào)力不是維持物體運(yùn)動(dòng)的緣由,并且改變物體運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的緣由,即形成加速度的誘因。

慣性:

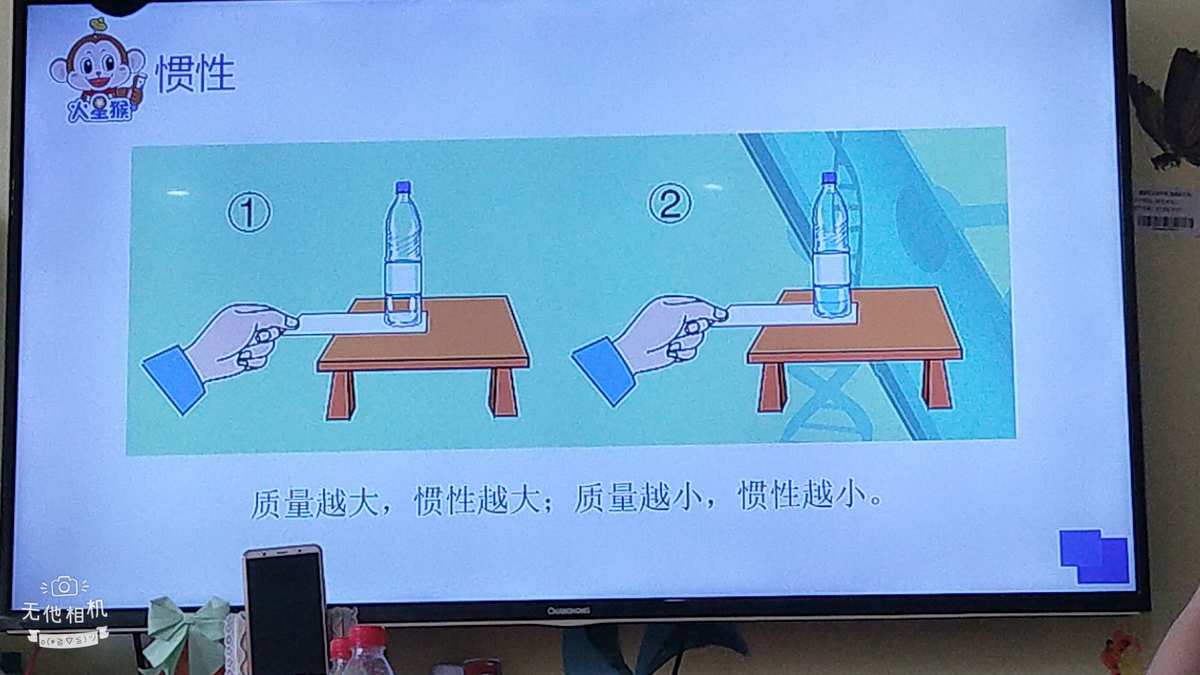

(1)慣性是任何物體都具有的固有屬性。質(zhì)量是物體慣性大小的惟一量度,它和物體受力情況及運(yùn)動(dòng)狀態(tài)無關(guān)。

(2)慣性的表現(xiàn):物體運(yùn)動(dòng)狀態(tài)改變的難易程度。物體的質(zhì)量大,運(yùn)動(dòng)狀態(tài)難改變,物體的質(zhì)量小,運(yùn)動(dòng)狀態(tài)容易改變。

(3)關(guān)于慣性的理解:慣性是一切物體的固有屬性,與物體是否遭到外力、物體是否運(yùn)動(dòng)均沒有關(guān)系,質(zhì)量才是慣性大小的惟一量度。

運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的改變:(是指速率的改變,若速率的大小,方向其中有一種發(fā)生改變或兩種都發(fā)生改變,則物體運(yùn)動(dòng)狀態(tài)發(fā)生改變。

講義:

練習(xí):

學(xué)案:

教學(xué)目標(biāo)

1.了解化學(xué)學(xué)史上人們對力與運(yùn)動(dòng)關(guān)系的認(rèn)知?dú)v程。

2.初步了解理想化實(shí)驗(yàn)方式,曉得理想化實(shí)驗(yàn)方式的意義和局限。

3.理解慣性的概念,會(huì)用慣性解析生活中的與慣性相關(guān)的現(xiàn)象。

4.在了解人們對力與運(yùn)動(dòng)關(guān)系認(rèn)知?dú)v程的過程中,感受理想化實(shí)驗(yàn)、數(shù)學(xué)與數(shù)學(xué)學(xué)的關(guān)系。

教學(xué)重難點(diǎn)教學(xué)重點(diǎn)

數(shù)學(xué)學(xué)史上人們對力與運(yùn)動(dòng)關(guān)系的認(rèn)知?dú)v程、牛頓第一定理、慣性

教學(xué)難點(diǎn)

牛頓第一定理、慣性

教學(xué)打算

多媒體講義

教學(xué)過程新課引入

班主任通感:在小學(xué),我們學(xué)過了牛頓第一定理,請你們回顧一下它的內(nèi)容。

中學(xué)生活動(dòng):中學(xué)生思索老師所提問題,集體回答老師所提問題。

班主任口述:我們明天就來細(xì)致地剖析牛頓第一定理和它的得出過程、及慣性。

講授新課一、理想實(shí)驗(yàn)的魅力

班主任活動(dòng):講解亞里士多德關(guān)于力與運(yùn)動(dòng)關(guān)系的觀點(diǎn)。

兩千多年前,古埃及思想家、哲學(xué)家亞里士多德斷定:要使一個(gè)靜止的物體運(yùn)動(dòng)上去,就必須對它使勁;使勁使物體運(yùn)動(dòng)上去后,停止使勁,物體歸于靜止。于是,他宣稱“運(yùn)動(dòng)者皆被推進(jìn)。”“當(dāng)推一個(gè)物體的力不再推它時(shí),原先運(yùn)動(dòng)的物體便歸于靜止。”

班主任活動(dòng):講解伽利略對力與運(yùn)動(dòng)關(guān)系的認(rèn)識(shí)。

伽利略覺得,將人們引入歪路的是磨擦,而物體在一般情況下運(yùn)動(dòng)時(shí),磨擦又是無法避開的。

伽利略注意到,當(dāng)一個(gè)球沿斜面向上滾動(dòng)時(shí),它的速率減小;向下滾動(dòng)時(shí),速率降低。他由此推測:當(dāng)球沿水平面滾動(dòng)時(shí),它的速率應(yīng)當(dāng)不增不減。但是,實(shí)際情況卻是,雖然沿水平面滾動(dòng),球也會(huì)越滾越慢,最后停了出來。伽利略覺得這是磨擦作用的結(jié)果。若沒有磨擦,球?qū)⒂肋h(yuǎn)運(yùn)動(dòng)下去。

為了闡述自己的觀點(diǎn),伽利略設(shè)計(jì)了如圖所示的實(shí)驗(yàn):讓一個(gè)小球沿斜面從靜止?fàn)顟B(tài)開始運(yùn)動(dòng),小球?qū)ⅰ皼_”上另一個(gè)斜面。假如第二個(gè)斜面夾角增大,小球仍將抵達(dá)原先的高度,而且運(yùn)動(dòng)的距離更長。由此可以推測,當(dāng)斜面最終變?yōu)樗矫鏁r(shí),小球要抵達(dá)原有高度將永遠(yuǎn)運(yùn)動(dòng)下去。這說明,力不是維持物體運(yùn)動(dòng)的誘因。

班主任活動(dòng):講解理想化實(shí)驗(yàn)。

阻力不可能完全清除,第二個(gè)斜面也不可能做得無限長,所以,伽利略的實(shí)驗(yàn)是一個(gè)“理想實(shí)驗(yàn)”。

首先,“理想實(shí)驗(yàn)”是以實(shí)踐為基礎(chǔ)的。所謂的“理想實(shí)驗(yàn)”就是在真實(shí)的科學(xué)實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,捉住主要矛盾,忽視次要矛盾,對實(shí)際過程做出更深入一層的具象剖析。其次,“理想實(shí)驗(yàn)”的推理過程,是以一定的邏輯法則為依據(jù)的,而這種邏輯法則,都是從常年的社會(huì)實(shí)踐中總結(jié)下來的,并為實(shí)踐所否認(rèn)了的。

在自然科學(xué)的理論研究中,“理想實(shí)驗(yàn)”具有重要的作用。作為一種具象思維的方式,“理想實(shí)驗(yàn)”可以使人們對實(shí)際的科學(xué)實(shí)驗(yàn)有更深刻的理解,可以進(jìn)一步闡明出客觀現(xiàn)象和過程之間內(nèi)在的邏輯聯(lián)系,并由此得出重要的推論。

“理想實(shí)驗(yàn)”只是一種邏輯推理的思維過程,它的作用只限于邏輯上的證明與指責(zé),而不能拿來作為檢驗(yàn)認(rèn)識(shí)正確與否的標(biāo)準(zhǔn)。相反,由“理想實(shí)驗(yàn)”所得出的任何結(jié)論,都必須由觀察或?qū)嶒?yàn)的結(jié)果來檢驗(yàn)。

班主任活動(dòng):評論伽利略對力與運(yùn)動(dòng)關(guān)系的認(rèn)識(shí)。

伽利略的力是改變物體運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的緣由,將動(dòng)力學(xué)的研究引入正確的方向。不過伽利略還不能想像不受重力作用的物體將怎樣運(yùn)動(dòng)。正是為了防止重力對物體運(yùn)動(dòng)的影響,伽利略才將研究對象置于水平面上。這樣使它的推論有很大的局限性。

班主任活動(dòng):講解笛卡爾對力與運(yùn)動(dòng)關(guān)系的認(rèn)識(shí)。

笛卡爾覺得所有的物體都有保持原先的形式和狀態(tài)的趨勢。為了才能確定自然事物的發(fā)生過程。笛卡爾覺得還須要給出相應(yīng)的二級定理。

第一條定理說,“如果沒有外界的作用,任何物質(zhì)粒子的狀態(tài)(包括它的大小形狀、位置和運(yùn)動(dòng))不會(huì)有任何變化。”

第二條定理說,“如果物體處在運(yùn)動(dòng)之中,這么如無其他作用的話,它將繼續(xù)以同一速率在同仍然線方向上運(yùn)動(dòng),既不停定來也不偏離原先的方向。”

班主任活動(dòng):請你笛卡爾對力與運(yùn)動(dòng)關(guān)系的認(rèn)識(shí)。

表面上看,笛卡爾的第二條定理是慣性定理的確切描述。但笛卡爾沒有提出力的概念,他認(rèn)識(shí)物體的之間的互相作用只有通過直接的接觸才會(huì)發(fā)生。

二、牛頓第一定理

班主任活動(dòng):講解牛頓第一定理。

在伽利略和笛卡爾工作的基礎(chǔ)上,在隔了一代人之后,美國科學(xué)家牛頓提出了動(dòng)力學(xué)的一條基本定理:一切物體總保持勻速直線運(yùn)動(dòng)狀態(tài)或靜止?fàn)顟B(tài),除非作用在它前面的力促使它改變這些狀態(tài)。這就是牛頓第一定理。物體這些保持原先勻速直線運(yùn)動(dòng)狀態(tài)或靜止?fàn)顟B(tài)的性質(zhì)叫作慣性。牛頓第一定理也叫作慣性定理。

班主任活動(dòng):講解牛頓第一定理的意義。

(1)力不是維持物體運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的緣由,而是改變物體運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的緣由。

(2)保持靜止或勻速直線運(yùn)動(dòng)狀態(tài)是物體的固有屬性,這一屬性稱為慣性。慣性不是外界強(qiáng)加給它的,是物體固有的,一切物體都具有慣性。

三、慣性與質(zhì)量

班主任活動(dòng):講解慣性與質(zhì)量的關(guān)系。

班主任口述:從生活中我們可以曉得,滿載貨物的大貨車與小車輛相比,更不容易停出來。不同質(zhì)量的物體,慣性的大小是不一樣的。也就是說,不同物體維持其原有運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的“能力”不同,質(zhì)量大的物體慣性大。描述物體慣性的化學(xué)量是它的質(zhì)量。

質(zhì)量只有大小,沒有方向,是標(biāo)量。在國際單位制中,質(zhì)量的單位是千克,符號為kg。

典題分析

例1伽利略創(chuàng)造的把實(shí)驗(yàn)、假設(shè)和邏輯推理相結(jié)合的科學(xué)方式,有力地推動(dòng)了人類科學(xué)認(rèn)識(shí)的發(fā)展。用如圖所示的裝置做如下實(shí)驗(yàn):小球從左邊斜面上的O點(diǎn)由靜止釋放后沿斜面向上運(yùn)動(dòng),并沿兩側(cè)斜面上升。斜面上先后鋪墊三種粗糙程度漸漸減少的材料時(shí),小球沿兩側(cè)斜面上升到的最高位置依次為1、2、3.按照三次實(shí)驗(yàn)結(jié)果的對比,可以得到的最直接的推論是()

A.假如斜面光滑,小球?qū)⑸仙脚cO點(diǎn)等高的位置

B.假如小球不受力,它將始終保持勻速運(yùn)動(dòng)或靜止?fàn)顟B(tài)

C.假如小球遭到力的作用,它的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)將發(fā)生改變

D.小球遭到的力一定時(shí),質(zhì)量越大,它的加速度越小

答案:A

解析:按照題意,鋪墊材料粗糙程度增加時(shí),小球上升的最低位置下降,當(dāng)斜面絕對光滑時(shí),小球在斜面上沒有能量損失,因而可以上升到與O點(diǎn)等高的位置物理牛頓第一定律ppt,而B、C、D三個(gè)選項(xiàng),從題目不能直接得出,所以選項(xiàng)A正確。

例2伽利略對自由落體運(yùn)動(dòng)及運(yùn)動(dòng)和力的關(guān)系的研究,開創(chuàng)了科學(xué)實(shí)驗(yàn)和邏輯推理相結(jié)合的重要科學(xué)研究方式。圖a、b分別表示這兩項(xiàng)研究中實(shí)驗(yàn)和邏輯推理的過程,對這兩項(xiàng)研究,下述說法正確的是()

A.圖a通過對自由落體運(yùn)動(dòng)的研究,合理外推得出小球在斜面上做勻變速運(yùn)動(dòng)

B.圖a中先在夾角較小的斜面上進(jìn)行實(shí)驗(yàn),可“沖淡”重力,使時(shí)間檢測更容易

C.圖b中完全沒有磨擦阻力的斜面是實(shí)際存在的,實(shí)驗(yàn)可實(shí)際完成

D.圖b的實(shí)驗(yàn)為“理想實(shí)驗(yàn)”,通過邏輯推理得出物體的運(yùn)動(dòng)須要力來維持

答案:B

解析:伽利略構(gòu)想物體下落的速率與時(shí)間成反比,由于當(dāng)時(shí)未能檢測物體的瞬時(shí)速率,所以伽利略通過物理推論證明物理牛頓第一定律ppt,假如速率與時(shí)間成反比,這么位移與時(shí)間的二次方就成反比。因?yàn)楫?dāng)時(shí)用滴水法計(jì)時(shí),難以記錄自由落體的較短時(shí)間,伽利略設(shè)計(jì)了讓銅球沿阻力很小的斜面滾下,來“沖淡”重力的作用療效,而小球在斜面上運(yùn)動(dòng)的加速度要比它豎直下落的加速度小得多,運(yùn)動(dòng)相同位移所用時(shí)間長得多,所以容易檢測.伽利略做了上百次實(shí)驗(yàn),并通過具象思維在實(shí)驗(yàn)結(jié)果上做了合理外推,得出了正確推論,故A錯(cuò)誤,B正確;完全沒有磨擦阻力的斜面是實(shí)際不存在的,故C錯(cuò)誤;伽利略用具象思維、數(shù)學(xué)推論和科學(xué)實(shí)驗(yàn)相結(jié)合的方式得到物體的運(yùn)動(dòng)不須要力來維持的推論,故D錯(cuò)誤。

課堂小結(jié)