光子概念由愛(ài)因斯坦在1905年至1917年間提出,當(dāng)時(shí)普遍接受的“光是電磁波”的經(jīng)典電磁理論無(wú)法解釋光電效應(yīng)等實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象。與當(dāng)時(shí)其他半經(jīng)典理論在麥克斯韋方程組框架內(nèi)將物質(zhì)吸收和發(fā)射的光的能量量化相比,愛(ài)因斯坦首次提出光本身是量子化的,這種光量子(英文:light,德語(yǔ):das)被稱(chēng)為光子。這一概念的形成導(dǎo)致了許多領(lǐng)域的實(shí)驗(yàn)和理論物理的巨大進(jìn)步,例如激光、玻色-愛(ài)因斯坦凝聚態(tài)、量子場(chǎng)論、量子力學(xué)的統(tǒng)計(jì)詮釋、量子光學(xué)和量子計(jì)算等。根據(jù)粒子物理標(biāo)準(zhǔn)模型網(wǎng)校頭條,光子是所有電場(chǎng)和磁場(chǎng)的起因,它們的存在是滿足空間和時(shí)間中每一點(diǎn)都具有特定對(duì)稱(chēng)性的物理定律要求的結(jié)果。光子的固有性質(zhì),例如質(zhì)量、電荷、自旋等,由規(guī)范對(duì)稱(chēng)性決定。

1905年,青年科學(xué)家愛(ài)因斯坦發(fā)展了普朗克量子理論。他認(rèn)為電磁輻射本質(zhì)上是不連續(xù)的,無(wú)論是原子發(fā)射、吸收時(shí),還是傳播時(shí)。愛(ài)因斯坦把它們稱(chēng)為“光量子”光子說(shuō),簡(jiǎn)稱(chēng)“光子”,并用光量子理論解釋了光電效應(yīng),這成為愛(ài)因斯坦獲得1921年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)的主要原因。隨后,康普頓散射進(jìn)一步證實(shí)了光的粒子性。它表明光不僅在吸收、發(fā)射時(shí)具有粒子性質(zhì),而且在彈性碰撞中也具有粒子性質(zhì),是既有能量又有動(dòng)量的粒子。這樣,光既具有波動(dòng)性(電磁波),又具有粒子性(光子),即具有波粒二象性。后來(lái),德布羅意把波粒二象性推廣到一切理論微觀粒子。

光子的能量ε=hν,動(dòng)量p=hν/c,是自旋為1的玻色子,是電磁場(chǎng)的量子,是電磁相互作用的傳播子。原子中的電子發(fā)生能級(jí)躍遷時(shí),會(huì)發(fā)射或吸收能量等于它們能級(jí)差的光子,正負(fù)粒子相遇時(shí)就會(huì)湮滅,轉(zhuǎn)變成若干個(gè)光子。光子本身不帶電,其反粒子為自身。光子的靜質(zhì)量為零,無(wú)論觀察者的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)如何,它們?cè)谡婵罩锌偸且怨馑賑運(yùn)動(dòng)。由于光速不變性的特殊重要性,它成為建立狹義相對(duì)論的兩個(gè)基本原理之一。

光子和其他量子粒子一樣,具有波動(dòng)性和粒子性的雙重性質(zhì):光子可以表現(xiàn)出經(jīng)典波的折射、干涉和衍射(關(guān)于光子的波動(dòng)性是經(jīng)典電磁理論所描述的電磁波的波動(dòng)性,還是量子力學(xué)所描述的概率波的波動(dòng)性,請(qǐng)參考下文的波粒二象性和不確定性原理);而光子的粒子性則在于,在與物質(zhì)相互作用時(shí),與經(jīng)典波不同,光子不能轉(zhuǎn)移任何大小的能量,而只能轉(zhuǎn)移量化的能量。對(duì)于可見(jiàn)光來(lái)說(shuō),單個(gè)光子攜帶的能量約為4×10-19J(焦耳),足以激發(fā)眼睛中感光細(xì)胞的一個(gè)分子,從而引起視覺(jué)。光子除了能量之外,還具有動(dòng)量和偏振態(tài)。但是,由于量子力學(xué)定律的制約,單個(gè)光子并不具有確定的動(dòng)量或偏振態(tài),而在測(cè)量其位置、動(dòng)量或偏振時(shí),只具有獲得相應(yīng)特征值的概率。

光子的概念還被運(yùn)用到物理學(xué)以外的其他領(lǐng)域,例如光化學(xué)、雙光子激發(fā)顯微鏡以及分子距離的測(cè)量等。在當(dāng)代研究中,光子是研究量子計(jì)算機(jī)的基本元素,在量子密碼等復(fù)雜的光通信技術(shù)中也有著重要的研究?jī)r(jià)值。直到18世紀(jì),大多數(shù)理論都將光描述為由無(wú)數(shù)微小粒子組成的物質(zhì)。由于粒子論無(wú)法輕易解釋光的折射、衍射和雙折射現(xiàn)象,笛卡爾(1637年)、胡克(1665年)和惠更斯(1678年)提出了光的(機(jī)械)波動(dòng)論;但當(dāng)時(shí)由于牛頓的權(quán)威影響力,光的粒子論仍然占主導(dǎo)地位。19世紀(jì)初,托馬斯·楊和菲涅爾的實(shí)驗(yàn)清楚地證實(shí)了光的干涉和衍射特性。到1850年左右,光的波動(dòng)論已為學(xué)術(shù)界充分接受。 1865年,麥克斯韋的理論預(yù)言光是一種電磁波,而證實(shí)電磁波存在的實(shí)驗(yàn)則由赫茲于1888年完成,這似乎標(biāo)志著光的粒子理論的徹底終結(jié)。

但是麥克斯韋理論下的光的電磁理論并不能解釋光的所有性質(zhì)。例如,在經(jīng)典電磁理論中,光波的能量只與波場(chǎng)的能量密度(光強(qiáng)度)有關(guān),與光波的頻率無(wú)關(guān);但許多相關(guān)實(shí)驗(yàn),如光電效應(yīng)實(shí)驗(yàn)等都表明,光的能量與光強(qiáng)度無(wú)關(guān),只與頻率有關(guān)。類(lèi)似的例子是,在某些光化學(xué)反應(yīng)中,只有當(dāng)光的頻率超過(guò)一定的閾值時(shí),反應(yīng)才會(huì)發(fā)生,在閾值以下無(wú)論光強(qiáng)度如何增加,反應(yīng)都不會(huì)發(fā)生。

與此同時(shí),眾多物理學(xué)家進(jìn)行了四十多年(1860-1900)的黑體輻射研究,也因普朗克假說(shuō)而告終。普朗克提出,任何發(fā)射或吸收頻率為ν的電磁波的系統(tǒng),其能量總是E=hν(能量=普朗克常數(shù)×頻率)的整數(shù)倍。愛(ài)因斯坦提出的光量子假說(shuō),可以成功解釋光電效應(yīng)光子說(shuō),愛(ài)因斯坦也因此獲得了1921年的諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。愛(ài)因斯坦理論的先進(jìn)性在于,在麥克斯韋的經(jīng)典電磁理論中,電磁場(chǎng)的能量是連續(xù)的,可以取任意值。由于物質(zhì)發(fā)射或吸收的電磁波的能量是量子化的,因此眾多物理學(xué)家試圖尋找物質(zhì)中存在什么樣的約束,將電磁波的能量限制在量化的值上;而愛(ài)因斯坦則首創(chuàng)了電磁場(chǎng)本身的能量是量子化的思想。愛(ài)因斯坦并沒(méi)有質(zhì)疑麥克斯韋理論的正確性,但他同時(shí)指出,如果麥克斯韋理論中經(jīng)典光波場(chǎng)的能量集中在互不影響的光量子上,許多類(lèi)似光電效應(yīng)的實(shí)驗(yàn)就能得到很好的解釋。1909年和1916年,愛(ài)因斯坦指出,如果普朗克黑體輻射定律成立,那么電磁波的量子必須具有p=h/λ(動(dòng)量=普朗克常數(shù)/波長(zhǎng))的動(dòng)量,才能使它們具有完美的粒子性質(zhì)。1926年,康普頓在實(shí)驗(yàn)中觀測(cè)到了光子的動(dòng)量,康普頓因此獲得了1927年的諾貝爾獎(jiǎng)。

愛(ài)因斯坦等人的工作證明了光子的存在,而隨之而來(lái)的問(wèn)題則是:如何將麥克斯韋的光的電磁理論與光的量子理論統(tǒng)一起來(lái)?愛(ài)因斯坦始終沒(méi)有找到一個(gè)理論把二者統(tǒng)一起來(lái),但現(xiàn)在這個(gè)問(wèn)題的答案已經(jīng)納入量子電動(dòng)力學(xué)(量子場(chǎng)論)及其后續(xù)理論——標(biāo)準(zhǔn)模型之中。(即:電磁場(chǎng)的量子化)早在1900年,M.普朗克在解釋黑體輻射的能量分布時(shí),就提出了量子假說(shuō)。物質(zhì)振子與輻射之間的能量交換是不連續(xù)的,一塊接一塊,每一塊的能量都是ε=hν;1905年,愛(ài)因斯坦進(jìn)一步提出,光波本身并不是連續(xù)的而是具有粒子性質(zhì)的,愛(ài)因斯坦稱(chēng)之為光量子; 1923年,A.H.康普頓成功地用光量子的概念解釋了X射線經(jīng)物質(zhì)散射時(shí)波長(zhǎng)改變的康普頓效應(yīng),從此光量子概念被廣泛接受和應(yīng)用,并于1926年正式命名為光子。

根據(jù)計(jì)算:

一個(gè)中子的質(zhì)量為1.(84)×10-27 kg(千克);一個(gè)中子的半徑為1.(48)fm(費(fèi)米);

質(zhì)子的質(zhì)量:1.(83)×10-27千克;質(zhì)子的半徑:1.(48)fm;

一個(gè)電子的質(zhì)量:9.(45)×10-31kg;一個(gè)電子的半徑:0.(40)fm;

臨界光子的質(zhì)量:9.(38)×10-36千克;臨界光子的半徑:0.(29)fm。

臨界光子能量:4.(17)×10-19J(焦耳),2.(11)eV(電子伏特);

臨界光子頻率:6.(26)×(Hz);

臨界光子的波長(zhǎng)為472.8983(20)nm(納米),正好處于太陽(yáng)光譜能量輻射的峰值位置。

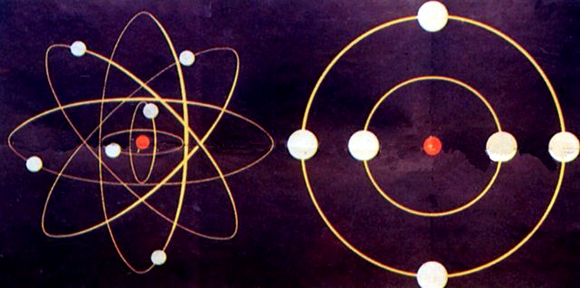

當(dāng)光的質(zhì)量大于臨界質(zhì)量時(shí),它容易被電子吸收或散射;當(dāng)光的質(zhì)量小于臨界質(zhì)量時(shí),它不容易被電子吸收,也就是容易被電子發(fā)射出去;而臨界質(zhì)量附近的光子更容易被電子吸收,并向不同方向發(fā)射出去,從而形成藍(lán)天。愛(ài)因斯坦于1905年提出的光量子理論在二十世紀(jì)前二十年被多次用不同的實(shí)驗(yàn)方法證實(shí),如羅伯特·密立根的諾貝爾演講[32]中所述。然而,在康普頓的實(shí)驗(yàn)證明光子的動(dòng)量與其頻率成正比[30]之前,大多數(shù)物理學(xué)家都不愿意相信電磁輻射也有粒子的一面(見(jiàn)維恩[27]、普朗克[29]和密立根[32]的諾貝爾演講)。考慮到麥克斯韋理論的高度完備性和正確性,這種懷疑是可以理解的。基于這一疑惑,許多物理學(xué)家從物質(zhì)結(jié)構(gòu)上尋找量子化能量被吸收或輻射的未知原因。玻爾、索末菲等人建立了軌道量子化的原子模型,定性地解釋了原子譜線的能量量子化和物質(zhì)對(duì)光的吸收或發(fā)射;這一原子模型對(duì)實(shí)際的氫原子符合得很好,但不適用于其他原子。直到康普頓做了自由電子對(duì)光子的散射實(shí)驗(yàn)后,光本身是量子的理論才被廣泛接受(因?yàn)殡娮記](méi)有內(nèi)部結(jié)構(gòu),光子不可能在電子的不同能級(jí)之間跳躍)。

即使在康普頓實(shí)驗(yàn)之后,玻爾、克萊默和約翰·斯萊特仍然提出了所謂的BKS(Bohr-)模型[33],意在對(duì)麥克斯韋理論框架內(nèi)解釋光量子問(wèn)題做最后的嘗試。這個(gè)模型的建立基于兩個(gè)相當(dāng)激進(jìn)的假設(shè):

在物質(zhì)與電磁輻射相互作用中,動(dòng)量和能量守恒定律只在取平均值時(shí)成立,而在吸收或發(fā)射這種微小元過(guò)程中則不成立;該假設(shè)避免討論能級(jí)躍遷過(guò)程中出現(xiàn)的能量不連續(xù)現(xiàn)象,而是將其理解為一種持續(xù)能量釋放的漸進(jìn)行為。

因果關(guān)系定律被拋棄;例如自發(fā)輻射過(guò)程僅僅是由“虛擬”電磁場(chǎng)引起的輻射。

盡管如此,在改進(jìn)的康普頓散射實(shí)驗(yàn)中,人們得知即使在微小的基本過(guò)程中,光子的動(dòng)量和能量守恒也非常好;并且在康普頓散射過(guò)程中,從電子振動(dòng)到新光子產(chǎn)生,觀測(cè)到的因果律滿足時(shí)間達(dá)到了10ps(皮秒)。這使得玻爾和他的同事為他們的模型舉行了“盡可能光榮的葬禮”[31];然而,BKS模型卻啟發(fā)了海森堡,并幫助他發(fā)展了量子力學(xué)[34]。

一些物理學(xué)家一直致力于建立一個(gè)半經(jīng)典模型,其中電磁場(chǎng)不量化[35],物質(zhì)遵循量子力學(xué)。盡管到了 20 世紀(jì) 70 年代,物理學(xué)和化學(xué)中已經(jīng)有大量的實(shí)驗(yàn)證據(jù)支持光子理論,但這些證據(jù)不能被視為絕對(duì)確鑿的;由于這些實(shí)驗(yàn)依賴(lài)于光與物質(zhì)的相互作用,足夠復(fù)雜的物質(zhì)量子力學(xué)理論仍然可能能夠解釋實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象。無(wú)論如何,20 世紀(jì) 70 年代和 80 年代進(jìn)行的光子關(guān)聯(lián)實(shí)驗(yàn)徹底推翻了所有半經(jīng)典理論的正確性。這些實(shí)驗(yàn)的結(jié)果無(wú)法用任何經(jīng)典光學(xué)理論來(lái)解釋?zhuān)驗(yàn)樗鼈兩婕傲孔訙y(cè)量過(guò)程的反關(guān)聯(lián) ()。1974 年,約翰·克勞斯 (John ) 進(jìn)行了第一次這樣的實(shí)驗(yàn)[36],他發(fā)現(xiàn)了經(jīng)典的柯西-施瓦茨不等式的不成立。1977 年, 等人1986 年, 等人在光子反關(guān)聯(lián)實(shí)驗(yàn)中簡(jiǎn)化了 等人的實(shí)驗(yàn)方法,消除了實(shí)驗(yàn)誤差源[38]。2004 年,J. Thorn 等人進(jìn)一步簡(jiǎn)化了實(shí)驗(yàn)[39]。由此,愛(ài)因斯坦關(guān)于光的量子化假說(shuō)得到了充分證實(shí)。