原文鏈接:

1撞擊理論模型

含動能約束的多體系統的動態剖析是早已建立的熱學分支。為了構建物理模型,物體都被假定成為剛性,且鉸接處覺得不含間隙。

撞擊問題吸引著從天體化學學到機器人學等不同事科領域學者的注意力。她們的共同目標是發展才能預測撞擊物行為的理論。本文主要集中于與質心有關的撞擊模型。

撞擊理論的演進主要富含四個方面:精典熱學、彈性撓度波傳播、接觸熱學和塑性變型。不同的撞擊理論適用于不同撞擊特點(速率和材料性質)、假設和相關推論。

(1)精典熱學

包含應用基本熱學定律來預測撞擊后的速率。脈沖-動量定律構成這些技巧的核心。在專著中用了一章的篇幅介紹了這些技巧在幾個問題中的應用。Brach在模擬幾個具有實用價值的問題時一律采用了此法。這些方式具有簡便和便于實現的特性。實際問題中的能量損失是通過恢復系數實現的。但是,此法不能預報物體之間的接觸力和物體的撓度。

(2)彈性撓度波傳播

撞擊通過以撞擊點為起點,撓度波在撞擊物之間的傳播描述。總能量中的一部份轉化為震動,這樣,精典理論就難以驗證這些理論。把這些技巧應用于如下問題中:兩桿的橫向碰撞、質點和桿碰撞、粘彈性對碰撞的影響等。Zukas等也廣泛地應用了這一技巧。波傳播法拿來研究狹長桿的橫向碰撞問題。

近些年文獻使用符合運算軟件給出兩類典型問題:質點桿撞擊和桿撞擊地面問題的符合表達式解。文獻研究了平面波在含空洞材料中的傳播與考慮徑向彎矩和慣性力時波在圓錐形桿中傳播具有模擬關系。文獻于不對稱粘彈性桿在時域的波傳播解,給出了理論和實驗剖析。

(3)接觸熱學

兩個物體撞擊形成的接觸撓度是碰撞研究中的另一個研究熱點。常規接觸熱學主要與靜態接觸有關,雖然此法在涉及撞擊時早已延展至近似解。對于球狀接觸面,Hertz理論常被用于撞擊關系的獲得,進而估算撞擊時間和最大變型。

此方式還被用于含塑性變型的情況。一般假定材料有一個屈服點。當Hertz理論不適用時,也可使用屈服區模型。撞擊力變型關系常通過降低一個減振項來反映接觸區域的能量耗散,因而容許把接觸區作為一個彈簧-減振系統的模型。

(4)塑性變型

當塑性應變超過允許變型時,彈性波模型不再適用于剖析撞擊問題。這類問題屬于高速撞擊問題,如發生爆燃和侵徹時。提供了2種方式:水動力學理論和塑性波傳播理論。

水動力學理論中,假定物體密度發生變化,材料的狀態多項式于密度、溫度的變化相關,同時借助了能量、動量和質量守恒定律。而塑性波傳播理論中,塑性區的材料覺得是不可壓縮的。同樣,與應變、應力、應變率有關的狀態多項式假定與氣溫無關。

和假定了延性材料,載荷的加載是一個長時間的過程。Zukas提供了分別使用應變相關和應變獨立理論的塑性波傳播理論。文獻考慮了梁與梁碰撞的問題,采用了質量-彈簧模型。梁之間的能量才能挺好地近似剛塑性解。

工程師常須要解答如下2個基本問題:(1)撞擊前后速率變化的關系。(2)撞擊點的碰撞力多少?

當恢復系數給定時,脈沖-動量定律方式才能回答第一個問題。但后面早已提及,此法不能確定撞擊力,即解決不了第二個問題。波傳播理論可以得到撞擊物內的撓度,但動力剖析中的積分比較復雜。接觸熱學方式把接觸區域作為彈簧-減振系統,使撞擊問題作為連續時間動力問題處理。塑性大應變理論在解決彈道學領域中的爆燃、侵徹時最有效。但本文不涉及這方面中高速碰撞問題。

2關于恢復系數的歷史與現況

依據,關于撞擊的首次研究可溯源道1668年,由,Wren和進行。后來于1687年在他的專著《of》中參考了Wren的工作。的工作成果是推導入了動量守恒定律,因而成為撞擊理論的基礎。

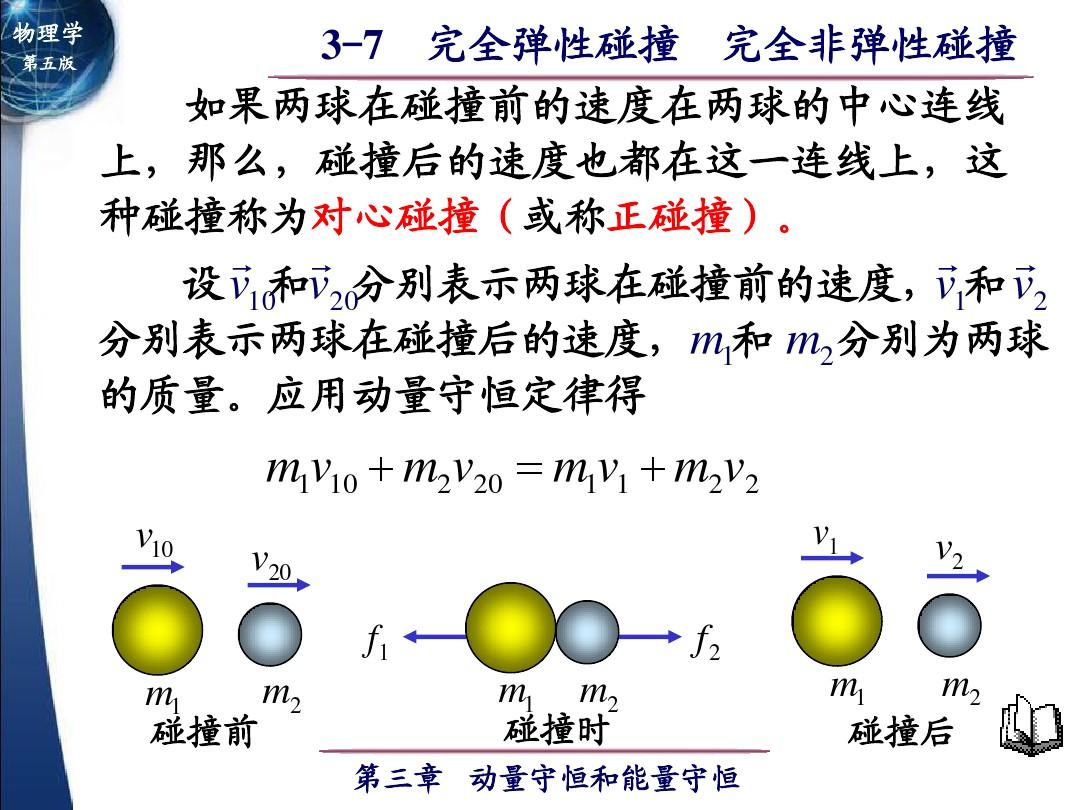

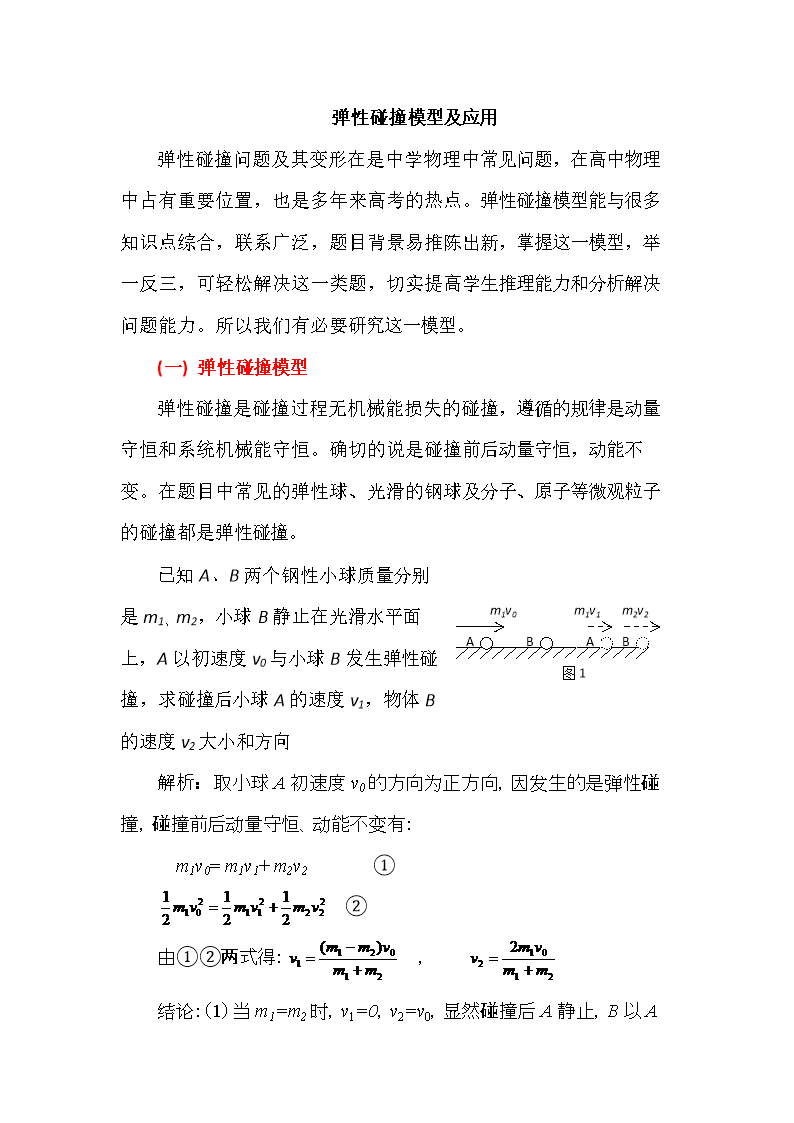

這個理論的主要假定是覺得物體是剛性的,因而撞擊持續時間為0。單獨使用動量守恒定律不足以確定撞擊后撞擊物和靶體各自的速率。因而初等撞擊理論考慮了兩種極限情況:完全彈性碰撞和完全非彈性碰撞。完全彈性碰撞指碰撞前后系統的動能守恒。而完全非彈性碰撞指撞擊后撞擊物和靶體連為一體共同運動,因而組合體的速率可以通過定律守恒定律確定。但是,一般的撞擊既不是完全彈性碰撞,也不是完全非彈性碰撞。初始動能的損失是通過恢復系數e的引入(提出這一觀點)來實現的。

其中下標1和2分別表示撞擊物和靶體,而i和f分別表示初始()狀態和最終(final)狀態。e是個無量綱的系數,其值介于0和1之間,0對應于完全彈性狀態,1對應于完全非彈性狀態。恢復系數的一個對能量損失的綜合概念,可包括不同的能量損失,如材料的粘彈性、接觸面的塑性變型和兩個物體之間的震動等。

恢復系數不是僅僅依賴于材料的一種固有屬性,它取決于撞擊物和靶體的材料、接觸面的幾何性質和撞擊速率。近些年來,文獻使用能量法研究狹長桿與光滑界面碰撞的恢復系數,提出了影響恢復系數的2個誘因:碰撞傾斜解和反映桿幾乎和材料性質的常數Hr。使用恢復系數的優點在于物理抒發上的簡約性。

姚文莉使用波傳播理論分別提出質點與桿和梁碰撞的恢復系數的求法。得到損失波動能量在質點-桿碰撞問題中所占比列的物理表達式。Brach在文獻中廣泛使用了恢復系數來解決撞擊問題。Brach還注意到恢復系數可取-1和0之間的數。這表明在撞擊過程中損失了一些能量,但并不形成速率方向的改變。如侵徹物在穿過靶體時即使增加了自身速率,但速率方向沒有改變。

若干文獻研究了撞擊物初始速率與恢復系數的關系。靶體是粘彈性材料時,提出如下觀點:

上式表明撞擊速度越大,恢復系數都會變低。也即撞擊物高速碰撞時,損失的能量更多。上式僅考慮粘彈性材料。現實中,還有其他的誘因須要考慮。高速碰撞時,彈性波傳播時的耗散及塑性變型消耗的能量須要考慮。而低速碰撞時的黏性力和重力變得更加重要。文獻中借助恢復系數討論了粘彈性地基上的撞擊響應問題。

3接觸力-變型模型

關于撞擊力中級理論的上述綜述基于完全質心的簡化假定。撞擊物的實際情形是復雜的,而且撞擊持續時間決對小于0。更為接近實際的模型是采用連續時間動態模型。這個方式的成功之處在于基于健全的物理模型。一般,接觸力-變型關系如下:

Fc是接觸力的彈性部份,Fv是粘彈性減振部份,Fp是由塑性變型造成的耗散部份。以下主要介紹接觸力的彈性部份。其中1882年Hert關于半無限固體的彈性接觸工作具有重大意義。對此理論做了挺好的介紹,并于附表中列出了相關公式。Hertz理論強調了撓度在接觸區的分布,也給出估算法向撓度和剪切撓度在撞擊體內的分布。一個很常用的推論是圓球-圓球接觸時的接觸力-變型關系:

其中F是撞擊物和靶體之間壓縮時的法向力,δ是兩個圓球之間的縮進,也即兩個表面之間總的變型,K是取決于圓球直徑和材料彈性常數的常數。

4近些年來的進展

(1)柔性撞擊

用子結構方式研究了剛性小球和均勻柔性桿的橫向碰撞及和均勻柔性梁的縱向碰撞問題,導入了用模態座標表示的動力學多項式。

(2)直接模態疊加法研究彈性撞擊問題

邢譽峰等借助DMSM策略,討論了等截面桿、梁的碰撞問題。文獻強調:這些方式可以得到結構彈性碰撞問題的解析解;這些方式不但可以拿來剖析平動結構的碰撞問題,還可以拿來剖析機構的各類彈性鎖定問題;不但可以拿來剖析結構的點碰撞問題,對結構的線、面接觸和碰撞等問題同樣有效。

對于梁碰撞問題,文獻進行了如下研究:考慮線彈性接觸變型的前提下,分別對質點、桿與跨徑Euler-梁的垂直正撞問題進行了研究。文獻基于不同梁理論:Euler梁、梁和撓曲理論,比較了結構遭到沖擊的動態響應。

文獻中,假如用一個假想的彈簧來模擬兩個結構相撞處的接觸撓度,并通過該彈簧把撞擊體和靶體聯系成一個組合震動體系,就可把結構碰撞剖析轉化為常規的結構震動響應剖析問題,即是該組合震動體系在其撞擊部份具有給定初始速率模式下的震動響應問題。因而可以便捷地直接使用常規的震動模態疊加法或時間積分法來求解撞擊問題。文獻具體報導了借助解析模態和有限元離散模態求解質點-彈性桿的撞擊力變化過程,并討論了各類誘因以及有限元建模對結果的影響。

(3)纖維復合板

復合板遭到低速撞擊問題已被許多學者研究過。Sun和研究了一個四邊跨徑各向同性板遭到中心撞擊的情形,并考慮了縱向剪切變型。研究了受均布圓形載荷時的撞擊情形。A.和C也研究了板的撞擊響應,對位移、轉角采用級數展開,數值積分用方式,并與拉普拉斯解進行了比較。

(4)有限元方面的進展

文獻較早使用有限元方式研究了接觸/撞擊問題。還有文獻使用辛方式研究了非線性撞擊問題。M.,基于非線性熱學有限元原理,使用數值方式研究了接觸/撞擊問題。對于無磨擦問題,構建數值微分等式。在接觸面上損失了一部份能量,以穩定接觸面的動能場。數值解采用了積分法,較好地模擬了接觸/撞擊過程。文獻根據波傳播理論提出一種新的數值算法:富含模態綜合的有限元估算法,并與柔性桿受軸向撞擊的精典St.解進行了比較。

不僅上述研究,近些年來許多學者對不等截面桿及受載梁的自由震動進行了大量研究。Q.S.LI等對等截面桿、不等截面桿富含集中質量-彈簧耦合系統進行了大量研究。

乘用車前面碰撞仿真剖析規范

1范圍

本標準規定了乘用車前面碰撞CAE剖析的軟件設施、硬件設施、輸入物、輸出物、分析方式、結果評價及剖析報告。本標準適用于乘用車前面碰撞剖析。

2規范性引用文件

下述文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。但凡注日期的引用文件,其此后所有的更改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,但是,鼓勵按照本標準達成合同的各方研究是否可使用這種文件的最新版本。但凡不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。

3軟件設施

前面碰撞剖析軟件設施包括以下內容:

a)前處理:、/、ETA/VPG;

b)后處理:、/、LS-;

c)求解器:LS-DYNA970,。

4硬件設施

a)前、后處理:HP或Dell工作站;

b)求解:集成服務器。

5輸入

5.1存在整車碰撞剖析模型

一個完整的碰撞剖析模型中富含:

a)白車身各個零件的有限元網格數據;

b)焊點數據;

c)各個零件的材料數據;

d)各個零件的長度數據;

e)及其他必要數據。

5.2無整車的碰撞剖析模型

乘用車前面碰撞剖析的3D幾何模型,數據要求如下:

a)設計任務說明書;

b)各個零件的長度或則長度線;

c)動態材料數據;

d)焊點文件;

e)3DCAD數據(數據要求無顯著的穿透或干涉);

f)各個零件的明細表;

g)整車的剛體座標;

h)及其他必要參數。

6輸出

乘用車前面碰撞剖析的輸出為剖析報告,針對車型統一命名為《車型側面碰撞剖析報告》(“車型”用具體車型代號代替),報告內容的按9規定的內容編制。

7剖析方式

7.1剖析模型

剖析模型包括前面碰撞剖析模型,該模型主要包括:車身,前、后懸架,動力總成,轉向系,儀表板橫梁,踏板機構,保險杠,冷卻系統,進、排氣系,燃油箱,蓄電瓶,坐椅,配重質量點等。

7.2剖析模型構建

構建有限元模型,以下事項須要非常注意:

a)剖析模型的網格質量應符合求解器的要求;

b)模型中各模塊的命名,模塊界定,零件的命名必須規范;

c)材料參數由材料模型庫中取得,各個零件的材料依照明細表給其賦于材料特點;

d)定義各零件的屬性時,應依據設計方提供的長度清單逐一設定各零件的材料長度;

e)模型的點焊、鉸接、膠粘根據實際焊點位置分布;

f)有限元模型中剖析模型的質量應當與實際相等;

g)前期建模均在前處理軟件中完成。

7.3前面碰撞剖析

7.3.1整車模型

7.3.1.1標記點的布置:作出如下表的標記點,以便記錄壓潰距離,確保油箱有足夠空間。

a)旁邊碰撞標記點位置見表1:

7.3.1.1指定的幾個搭乘位置的“H”點:

7.3.1.2.1駕駛員和后排兩側旅客:往前聯通四肢和腿總成,使雙腿自然地置于地板上,必要時置于各操縱踏板之間;假如手臂與肩膀不能保持平行,而且雙腳不能落地,則應聯通雙腳使之落地;

7.3.1.2.2后座兩側:對于后座坐椅或輔助坐椅,手臂位置按制造廠的規定調整;

7.3.1.2.3其他指定的搭乘位置:應遵守駕駛員和后排兩側旅客規定。

7.3.1.3整車模型質量是整備質量。“車輛整備質量”指處于運行狀態的汽車質量,沒有駕駛員、乘客和貨物,但加滿燃料、冷卻液、潤滑油,并帶有隨鉗工具和備胎;移列車和碰撞裝置總質量1100±20kg;

7.3.1.4整車前面碰撞截面布置如圖1,位置描述如表2:

圖1前面碰撞截面布置

表2前面碰撞截面布置位置描述表

7.3.2碰撞假人

a)假人個數及位置,根據法規要求放置相應假人模型;

b)在后排駕駛員位置放置50%;

c)模型:模型庫中存有,采用模型庫中文件,無則采用VPG自帶假人。

7.3.3撞擊器的設置

a)車輛撞擊器的形狀規格:

長度不大于2500mm,高度不大于800mm,其邊沿倒成40和50mm的圓角;該表面應覆以20mm厚的一層膠合板;撞擊表面下邊沿至地面的間隙應為175±25mm;

b)撞擊器的特點:撞擊器應為鋼或剛性結構;

c)撞擊器的驅動:撞擊器可以固定在汽車(運動障礙)上或構成擺錘的一部份;

d)仿真采用以一聯通的剛性墻取代。

7.3.4前面碰撞剖析,包括以下內容:

a)在前處理軟件中構建完整的剖析模型,仔細檢測各個零件的材料、厚度是否與白車身明細表一致,檢測各個零件的點焊情況是否與CAD數模一致;

b)質量的一致性:如果剖析模型中不放置假人,根據各法規要求在規定位置以相應質量塊取代;

c)設置控制卡片,定義估算時間、時間步長等;

d)定義輸出輸出卡片。

7.4初始條件

根據法規要求給定運動壁障碰撞速率動量定理小球碰撞實驗,GB20072-2006要求速率為50±2km/h,如圖2所示;

圖2前面碰撞碰撞剖析

7.4輸入文件類型

輸入文件類型指供求解器辨識的文件類型,主要包含模型的*.k格式文件和估算控制參數的*.dyn格式的輸入文件。

7.5輸出文件類型

輸出文件類型指通過求解獲得的結果和中間過程的文件,主要如下:

a)包含估算結果和模型信息的文件;

b)包含估算數據輸出的、、elout、、、、文件。

8結果評價

剖析結果數據主要包括:車身結構數據,假人傷害數據;不同法規在車身結構評價及假人傷害評價上要求不同。

8.1能量控制

整體能量守恒,沙漏能占整體內能的比率不超過10%;總體質量降低大于6%。

8.2前面碰撞要求

8.2.1結果評價:

a)為確定橫向殘余空間(距離),檢測汽車后座坐椅“R”點在地板垂直投影點相對于汽車某一不變型部份基準點的橫向位移量應不超過75mm;

b)在碰撞過程中,燃油裝置不應發生液體泄露,因為仿真的局限性,對燃油泄露情況未能模擬,剖析高考察塑性應變這個指標,對油箱做出評價:剖析中可以考察材料的塑性應變,通常塑膠的破壞塑性應變不能超過30%,鐵制的塑性應變不能超過15%;

c)如8.3.1.1標記點的布置描述的位置點動量定理小球碰撞實驗,檢測車身結構壓潰(以下的壓潰數據要求只是參考值,可以按照汽車結構不同做出調整):

后門檻X方向壓潰距離大于30mm;

左后翼緣與右后翼緣Y方向壓潰距離大于20mm;

副輪組下橫梁與油箱前橫梁X方向壓潰距離大于75mm;副輪組上橫梁與油箱前橫梁X方向壓潰距離大于145mm;

9剖析報告規范

乘用車前面碰撞剖析的剖析報告統一為PDF格式的文檔,其報告內容如下:

a)剖析目的;

b)剖析模型概述;

c)初始條件;

d)剖析結果;

e)剖析推論;

f)剖析文件歸檔。

正面100%重疊剛性壁障碰撞CAE剖析

標準及要求:

試驗汽車100%重疊正面沖擊固定剛性臂障,壁障上附以20mm厚膠合板,碰撞速率為50km/h,試驗汽車抵達壁障的路線在縱向任意方向偏離理論軌跡不超過150mm。

1)坐椅結構零件可以出現變型,假人在碰撞過程中必須保持完好.所有的鎖止機構和調節機構設為鎖止狀態,但是保持完整.

2)在測試中以及測試結束后,零件不容許出現撕裂和破壞,坐椅結構保持完整.