課程建設播報

編輯

開辦歷程

2018年3月1日,電的形成與傳輸原理虛擬仿真實驗課程在福建學院上線;

2018年6月1日,電的形成與傳輸原理虛擬仿真實驗課程面向社會開放。[1]

2020年11月24日,電的形成與傳輸原理虛擬仿真實驗課程被中華人民共和國教育部認定為首批“國家級一流大專課程(虛擬仿真實驗教學一流課程)”。[2]

服務規劃

該實驗課程會在已有基礎上進一步構建操作環節和實驗內容,在國家規定的實驗空間平臺為全社會開放。[1]

課程性質播報

編輯

課程背景

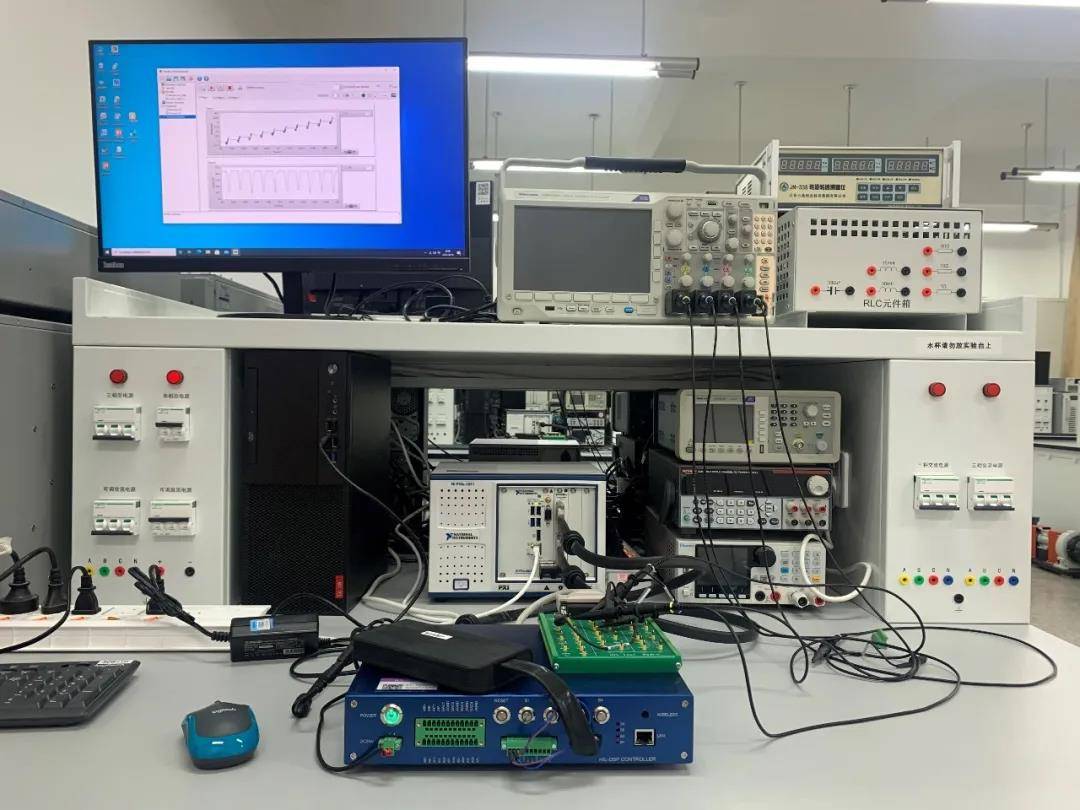

電的形成與傳輸涉及數學學中的能量轉化、電磁感應定理、歐姆定理等相關知識。因為實際的電力系統設備龐大、電壓高、空間跨徑大,難以在實驗室里用實際的設備來完成實驗。為了在教學中讓中學生更好地把握實際電力系統的工作原理,培養中學生理論聯系實際的能力,四川學院化學大學經過由國家千人計劃教學名師張漢壯院長所領導的教學團隊設計指導,采取虛擬仿真的技術手段,產生了以設備龐大、空間跨徑大、多知識點聯合應用為特色的“電的形成與傳輸原理虛擬仿真實驗”。[1]

適應專業

該虛擬仿真實驗課程適宜化學學類的化學學專業、應用化學學專業、核化學專業、光電信息科學與工程專業、以及文科相關專業,二年級的中學生參與操作。[1]

課程簡介播報

編輯

電力系統是由發電、變電、輸電、配電和用電等環節所組成的電能生產與消費系統。這是一個典型的能量轉化系統,即,電廠將自然界的機械能轉化為電能,輸送到各地后,不同的設備將電能轉化為光能、熱能、機械能等不同方式的能量,滿足人類生活的須要。該項目采取虛擬仿真的技術手段,實現了動力源、發電機、變壓器、傳輸線、用戶負載等方面的實驗。

該實驗課程有以下5個知識點:

1.

能量的轉化(仿真度60%):對應實驗題目為“能量轉換的檢測估算”。該實驗物理建模涉及到諸多領域學科:流體熱學、核化學、機械、電磁學等,這兒將模型簡化,以適應專科教學要求。

2.

發電機的工作原理(仿真度80%):對應實驗題目為“發電機相關參數的檢測與估算”。該實驗題目對發電機的數學學原理很明晰,物理模型上缺乏材料阻抗和并網發電初始位相的設計,該實驗,對于專科教學涉及到的知識點早已較完備。

3.

變壓器的工作原理(仿真度90%):對應的實驗題目為“變壓器相關參數的檢測與估算”。該實驗的物理模型比較明晰。所差之處為變壓器鐵芯的撓度與線圈銅損。

4.

傳輸線纜的能量耗損(仿真度90%):對應的實驗題目為“傳輸線纜耗損的檢測與估算”。化學模型比較簡單。實際應用中還有電磁幅射和電暈耗損,專科數學教學對此不作要求。

5.

用戶負載的類型(仿真度90%):對應的實驗題目為“用戶負載及功率質數的檢測與估算”。該題目更接近實驗室情況。并且負載類型比較復雜,通常來說不存在單純的阻性負載和感性負載,這兒做了一定程度的簡化。[1]

課程步驟播報

編輯

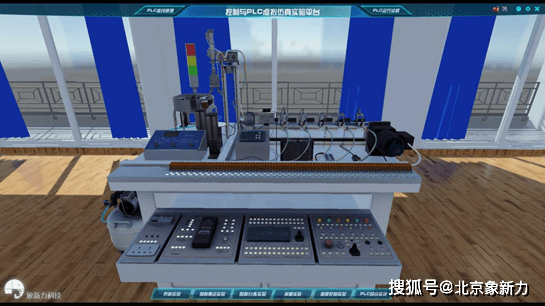

實驗方式

該操作軟件的主頁面由“原理概述”“儀器設備”“實驗預習”“進入實驗”等四個環節完成該實驗的內容。通過點擊步入和返回的形式,可以分別實現對該實驗總體的了解、設備三維模型的熟悉、實驗原理與內容的了解,最終施行實驗操作。[1]

操作步驟

中學生交互性操作步驟數:95

中學生交互性操作步驟說明:該項虛擬仿真實驗共5個實驗題目,中學生交互性實驗操作步驟起碼95步物理虛擬仿真實驗室答案,其中,第一個實驗23步;第二個實驗7步;第三個實驗20步;第四個實驗14步;第五個實驗31步。

實驗一:“能量轉換的檢測估算”的操作步驟如圖一所示,總計23步。

圖一“能量轉換的檢測估算”

實驗二:“發電機相關參數的檢測與估算”的操作步驟如圖二所示,總計7步。

圖二“發電機相關參數的檢測與估算”

實驗三:“變壓器相關參數的檢測與估算”的操作步驟如圖三所示,總計20步。

圖三“變壓器相關參數的檢測與估算”

實驗四:“傳輸線纜耗損的檢測與估算”的操作步驟如圖四所示,總計14步。

圖四“傳輸線纜耗損的檢測與估算”

實驗五:“用戶負載及功率質數的檢測與估算”的操作步驟如圖五所示,總計31步。

圖五“用戶負載及功率質數的檢測與估算”

(參考資料來源[1])

實驗記錄

是否記錄每步實驗結果:是

實驗結果與推論要求:其它—提交檢測與估算結果,計算機手動積分,適宜大規模中學生的成績考評

其他描述:允許多次實驗操作檢測,系統會記錄每次的實驗成績,按照學校對中學生考評成績的要求提供相應的數據。[1]

課程特色播報

編輯

教學方式創新

因為是計算機施行的實驗操作,其教學方式須要在軟件中彰顯講課班主任所指導的一切功能。具體包括:設備區與實驗區物理虛擬仿真實驗室答案,實驗設備模型的選定,實驗設備模型位置的操作,實驗電路的聯接、實驗公式及參數選定、測量、計算,重復實驗與遞交實驗結果,實驗原理,線路搭建等實驗環節的操作和實驗說明。實現完全的線上實驗。

評價體系創新

完成該實驗須要具備電的形成與傳輸涉及數學學中的能量轉化、電磁感應定理、歐姆定理等相關基礎知識。每位實驗須要和真實實驗具有相同的操作程序,須要經過檢測、計算過后才會遞交數據。為此,最終的實驗成績彰顯了對中學生的基礎知識和實驗動手能力的評價。

對傳統教學的延展與拓展

該實驗是在高電流、大設備、長距離的背景下完成的動力源、發電機、變壓器、傳輸線、用戶負載等方面的實驗,是對傳統實驗教學中的低電流、小設備、短距離熱學實驗的延展與拓展。[1]

教學計劃播報

編輯

面向院校

該實驗課程會利用中華人民共和國教育部化學學類教學指導委員以及各地區工作委員會、全國普通院校熱學課程研究會、高等教育出版社向全中國普通院校相關專業推廣,預計每年服務人數約5000人。[1]

面向社會

該實驗課程會利用愛課程、超星、智慧樹網等平臺向全社會開放,預計每年服務人數約5000人。[1]

教學目標播報

編輯

該實驗課程的目的致力培養中學生在真實高壓電網環境下理論聯系實際的綜合應用能力。[1]

教學要點播報

編輯

該實驗由實驗概述、儀器設備、實驗預習、進入實驗等四個部份組成。其中的“實驗概述”是對該實驗的總體介紹,“儀器設備”是對該實驗所采用的設備模型的一種熟悉過程;“實驗預習”是對實驗原理、實驗搭建、測量、計算、提交結果等的說明;“進入實驗”是先前三項內容為基礎的實驗操作主體,完成涉及動力源、發電機、變壓器、傳輸線纜、用戶負載等五個方面的實驗操作。[1]

學習預備播報

編輯

知識能力

在做該實驗之前,實驗操作者須要具備勢能與動能的轉化、電磁感應定理、變壓器原理、材料的電功率耗損、電能與熱能以及光能之間的轉化等相關的基本理論知識,具有熟練操作計算機的能力。[1]

預設參數

該實驗課程共有五個實驗題目內容,實驗預設參數操作方式為:鍵盤右鍵對實驗區相應設備模型點擊,出現對應設備模型的相關參數,以及該實驗所須要添加的檢測和估算的空白項。依據該實驗的要求,參考該頁面的“幫助”按鈕,經過實驗者的檢測和估算,將空白項填入數字內容,即完成了該實驗的最終結果。[1]

軟件裝置

1.

裝有7以上版本操作系統的計算機,才能訪問互聯網。

2.

計算機中須要安裝“電的形成與傳輸原理虛擬仿真實驗”客戶端軟件,須要在實驗空間網站該虛擬仿真實驗項目提供的鏈接點擊下載。[1]

運行條件

具體條件

具體要求

網路條件要求

說明顧客端到服務器的帶寬要求(需提供測試帶寬服務):須要提供不高于1MB帶寬

說明才能支持的同時在線人數(需提供在線排隊提示服務):2000

用戶操作系統要求

計算機操作系統和版本要求:7以上64位操行系統

其他估算終端操作系統和版本要求:無

支持聯通端:否

用戶非操作系統軟件配置要求

須要特定插件:否

其他估算終端非操作系統軟件配置要求(需說明是否可提供相關軟件下載服務):無

用戶硬件配置要求

計算機硬件配置要求:CPU2.8GHz以上;顯存8G以上;2G以上硬碟可用空間

其他估算終端硬件配置要求:無

用戶特殊內置硬件要求

計算機特殊內置硬件要求:無

其他估算終端特殊內置硬件要求:無

網路安全

項目系統是否完成國家信息安全等級保護:是

國家信息安全等級保護:二級

(注:表格內容參考資料[1])

考評標準播報

編輯

該實驗課程采取百分制,總計5個實驗,每位實驗20分。每位實驗完成檢測與估算后,遞交數字結果,系統手動給出總分數。[1]

班主任簡介播報

編輯

張漢壯,男,1962年出生,中共干部,四川學院化學大學院士、博士生指導班主任,四川學院特聘院士,“物理學概論”“力學”“物理與人類生活”“電的形成與傳輸原理虛擬仿真實驗”四門課程的課程負責人,從事材料超快動力學、量子點發光元件方向的研究。[3]

康智慧(1975—),男,江蘇新民人,四川學院化學大學中級工程師,從事光電子技術方面研究。[1][4]

遲曉春,女,博士,四川學院化學大學光電信息科學與工程系工程技術人員,主要從事皮秒超快波譜研究、有機材料性能研究及實驗室管理工作。[5-6]

張涵,女,1981年生,江蘇學院化學大學副院長,曾負責福建學院化學大學專科生力學習題課的講授,參與張漢壯院士所編繪《力學》教材的校準和修訂工作,主要從事發光介質在光子晶體中的螢光波譜理論估算問題。[7-8]

王英惠,四川學院化學大學院士,張漢壯院士團隊光電信息材料超快動力學過程研究方向負責人。[1][9]