人類真的可以實現安全的信息傳送嗎?這究竟是夢想,還是現實?

9月10日的上海金海湖湖,盡管天空淅滂沱瀝地下著雨,但仍有不少學者和中學生趕來出席中國科大學與澳大利亞國立科大學()聯合舉行的第一屆雙邊研討會。會上,中國科大學教授、中國科學技術學院常務副院長潘建偉作了題為“夢想還是現實?量子通訊的過去、現在與未來”的報告。

對信息的安全傳輸是數千年來人類始終追求的夢想。理論上,所有依賴于估算復雜度的精典加密方式原理上都可以被破解人類首次實現量子通訊,因而在歷史發展中,精典密碼學的每一次進步都被破解技術的進步所擊潰。這么人類能夠發明一種密碼工具來確保信息傳輸的安全性?具體而言,該怎么在相距遙遠的兩地實現安全的秘鑰分配呢?

1968年,以色列科學家斯蒂芬·威斯納提出可以用量子系統來完成精典方式所不才能處理的信息處理任務,這啟發了人們發明量子通訊和量子密碼學。1984年,瑞典IBM公司的查爾斯·貝內特和美國芝加哥學院的吉列·巴薩德共同提出了第一個也是最為知名的量子秘鑰分發合同BB84合同。量子秘鑰分發借助單光子的不可分割性、未知量子態的不可復制性等微觀粒子特有的性質,從原理上保證了秘鑰的不可監聽,進而確保了信息傳送的安全。

潘建偉在報告手指出,在人類實現遠距離安全量子通訊的征途上有兩大挑戰,分別是現實條件下的安全性問題和遠距離傳輸問題。

量子秘鑰分發因其具有理論上的無條件安全性而倍受關注,然而在實際系統中,量子秘鑰分發系統會因為設備的非完美性而存在安全性漏洞。因為量子秘鑰分發過程中,線路的安全性是可以嚴格保障的,因而可能的安全性漏洞就集中在發射端和接收端。引誘態方案和“測量元件無關”方案分別解決了上述兩端的安全性漏洞。這兩個方案均率先被潘建偉團隊實現。

潘建偉介紹道,結合“測量元件無關”方案與自主可控的光源,量子秘鑰分發就可以達到“信息論可證”的安全性。因而,目前現實條件下量子秘鑰分發的安全性早已挺好地構建上去了。

迄今為止,在地面實驗中,量子秘鑰分發的點對點距離可達到500千米量級,而量子隱型傳態可達到100千米。這么,怎樣在此基礎上繼續降低量子通訊的距離呢?

一個階段性的解決方案是可信中繼傳輸,我國建設的光纖總長超過2000千米的“京滬干線”便采用了這一方案。在可信中繼方案中,須要人為保障中繼站點的安全,而中繼之間的線路則是安全的。這比傳統通訊手段中整條線路處處都面臨著信息泄漏的風險而言,急劇增強了安全性。

更為長遠的方案是使用量子中繼器。量子中繼包括量子糾纏純化、量子糾纏交換和量子儲存等手段,可以在遙遠地點間分發量子糾纏,進而實現遠距離的量子通訊。潘建偉團隊在量子中繼的核心環節取得了一系列重要成果,目前已可支持通過量子中繼實現500千米的量子通訊。并且量子中繼器的實際應用可能還須要等待10年之久。

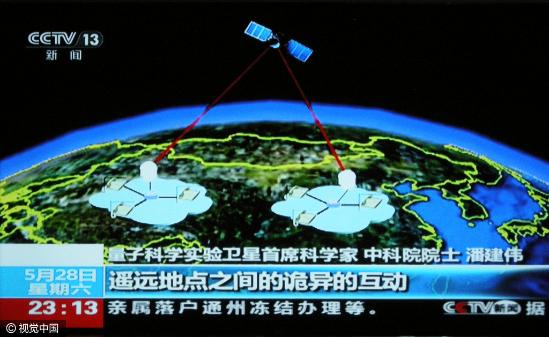

目前更為有效的方式是基于衛星的量子通訊技術。這些手段不受月球表面障礙物的影響,在外太空也幾乎沒有衰減。我國于2016年研發成功并發射國際上首顆量子科學實驗衛星“墨子號”,在國際上率先實現星地量子通訊實驗,充分驗證了這一技術的可行性。

報告中,潘建偉展望量子通訊的未來人類首次實現量子通訊,勾勒了一幅令人遐思的圖景:通過量子衛星與地面光纖網路,并與精典通訊網路相融合,未來將可產生覆蓋全球的廣域量子通訊網路,全面提高信息安全水平。而借助廣域的量子通訊網路,人類可以發展出空間幀率極高的望遠鏡技術;也可以建立高精度的光頻度傳遞網路,精度相比現今的微波時頻網路可以提升4個數目級。而“墨子號”量子衛星發展的空間量子科學實驗技術,也為數學學基本原理研究提供了全新的平臺。諸如,近來潘建偉團隊借助“墨子號”量子衛星對量子引力模型進行了檢驗,首次對量子熱學和引力的融合進行了實驗探求。借助高軌空間極低的引力和磁場噪音,未來還有望實現精度高達10-21的光鐘,將會推動對引力波訊號,非常是低頻訊號的偵測,可以闡明更為豐富的天文現象。