大氣壓

氣強就是大氣浮力。

大氣層在我們里面,如同水在魚前面,二氧化碳有密度,有高度,并且是流動的,對四面八方就會有壓力,單位面積上的壓力就是浮力。

1.稱作“大氣浮力”。重要的氣象要素之一。因為月球周圍大氣的重量而形成的浮力。其大小與高度、溫度等條件有關。通常隨高度的減小而降低。諸如,高山上的大氣壓就比地面上的大氣壓小得多。在水平方向上,大氣壓的差別造成空氣的流動。

2.浮力的一種單位。“標準大氣壓”的簡稱。實用上規定為760乇(mmHg)。工程上為便捷起見,規定1公斤每平方分米(=735.6乇)為浮力單位,稱為“工程大氣壓”或“大氣壓”。

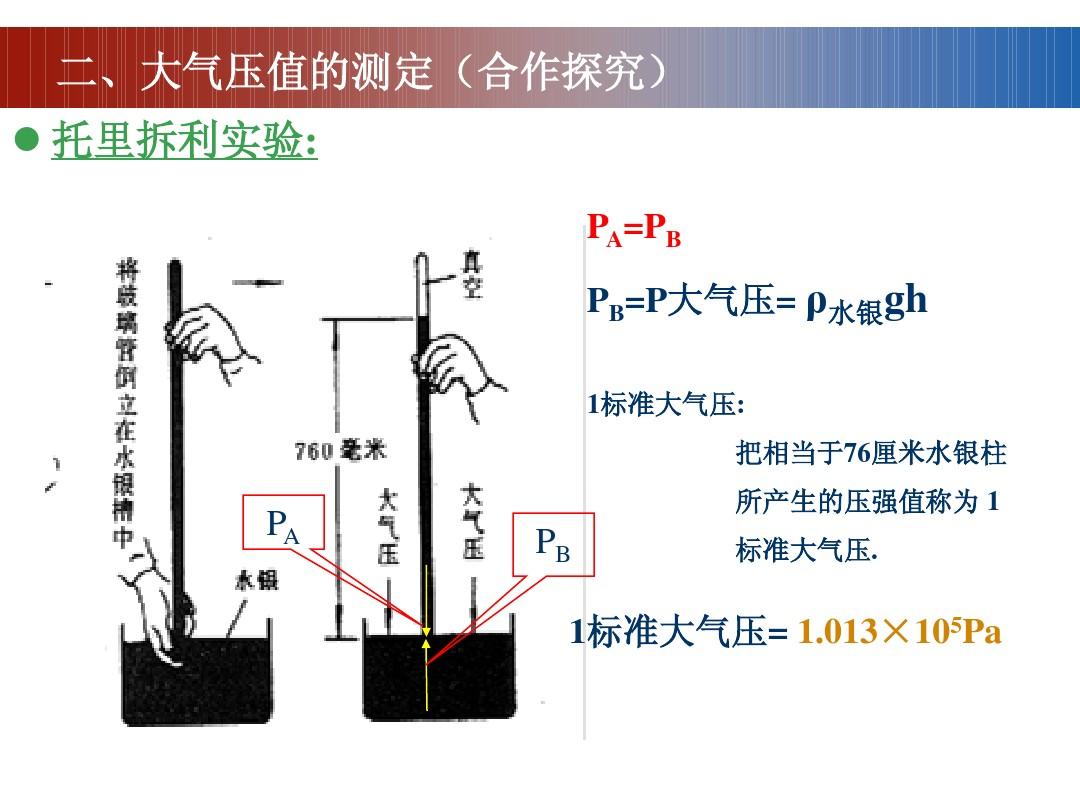

月球的周圍被厚厚的空氣包圍著誰發現了大氣壓強的存在,這種空氣被稱為大氣層。空氣可以像水那樣自由的流動,同時它也受重力作用。因而空氣的內部向各個方向都有浮力,這個浮力被稱為大氣壓。在1643年日本科學家托里拆利在一根80分米長的細玻璃管中注滿水銀倒置在盛有水銀的水槽中,發覺玻璃管中的水銀大概增長了4分米后就不再增長了。這4分米的空間無空氣步入,是真空。托里拆利據此推測大氣的浮力就等于水銀柱的厚度。后來科學家們按照浮力公式確切地算出了大氣壓在標準狀態下為1.013×10^5Pa。因為當時的信息交流不暢英國和美國對大氣壓實驗研究結果并沒有被全亞洲所熟知,所以在美國對大氣壓的初期研究是獨立進行的。1654年奧托格里克在美國馬德堡作了知名的馬德堡半球實驗,有力的驗證了大氣浮力的存在,這讓人們對大氣壓有了深刻的認識。在哪個時期,奧托格里克還做了好多驗證大氣壓存在且很大的實驗,也正是在這一時侯他第一次看到托里拆利早在11年前已測出了大氣壓。

[編輯本段]標準大氣壓

1標準大氣壓=760毫米汞柱=76分米汞柱=1.013×10的5次方帕斯卡=10.336米火柱。

標準大氣壓值及其演變

標準大氣壓值的規定,是隨著科學技術的發展,經過幾次變化的。最初規定在攝氏氣溫0℃、緯度45°、晴天時海平面上的大氣浮力為標準大氣壓,其值大概相當于76分米汞柱高。后來發覺,在這個條件下的大氣浮力值并不穩定,它受風力、溫度等條件的影響而變化。于是就規定76分米汞柱高為標準大氣壓值。并且后來又發覺76分米汞柱高的浮力值也是不穩定的,汞的密度大小受濕度的影響而發生變化;g值也隨經度而變化。檢測大氣壓的儀器叫氣壓計。

為了確保標準大氣壓是一個定值,1954年第十屆國際計量會議決議申明,規定標準大氣壓值為

1標準大氣壓=牛頓/米2,即為帕斯卡(Pa)

大氣壓的變化

室溫、濕度與大氣浮力的關系

溫度越大大氣浮力越大

高中數學告訴我們:“大氣壓的變化跟天氣有密切的關系.通常地說,陰天的大氣壓比晴天高,冬天的大氣壓比夏季高.”對這段表述,就是老師也常常不易說清,筆者覺得,這個問題可歸結為氣溫、濕度與大氣浮力的關系問題.今說說自己的初步認識.

我們一般所稱的大氣,就是包圍在月球周圍的整個空氣層.它不僅富含二氧化碳、氧氣及氮氣等多種二氧化碳外,還富含水汽和塵埃.我們把含水汽極少(即溫度小)的空氣稱“干空氣”,而把含水汽較多(即溫度大)的空氣稱“濕空氣”.不要以為“干”的東西一定比“濕”的東西輕.雖然,干空氣的分子量是28.966,而水汽的分子量是18.016,故干空氣分子要比水汽分子重.在相同狀況下誰發現了大氣壓強的存在,干空氣的密度也比水汽的密度大.水汽的密度僅為干空氣密度的62%左右.

應該說,因為大氣處于月球周圍的一個開放空間,而不存在約束其運動范圍的具體疆界,這就使它跟處于密閉容器中的二氧化碳不同.對一個盛有空氣的密閉容器來說,只要容器中二氧化碳未達到飽和狀態,這么,當我們向容器中輸入水汽的時侯,二氧化碳的浮力必然會降低.而大氣的情況則不然.當因自然誘因或人為誘因使某區域中的大氣溫度減小時,則該區域中的“濕空氣”分子(包括空氣分子和水汽分子)必然要向周圍地區擴散.其結果將造成該區域大氣中的“干空氣”含量比周圍地區小,而水汽濃度又比周圍地區大.這就像在小麥中摻入米糠時其混和體密度要大于小麥密度一樣,所以該區域的濕空氣密度也就大于其它地區的干空氣密度.這樣,對該區域的一個單位底面積的氣柱而言,其重量也就大于其它干空氣地區同樣的氣柱這也就告訴我們,大氣壓隨空氣溫度的減小而降低.就晴天與陰天而言,實際上也就是晴天的空氣溫度比陰天要大,因此晴天的大氣壓也就比陰天小.

我們曉得,二氧化碳分子的“碰撞”是形成二氧化碳浮力的根本緣由.因此對大氣壓隨空氣溫度而變化的問題,我們也可以由此做出解釋,按照二氧化碳分子運動的基本理論,二氧化碳分子的平均速度:

則二氧化碳分子的平均動量(僅考慮其大小)

由此可見,平均質量大的二氧化碳分子,其平均動量也大(有的文獻①中所言:“干空氣的平均速率也小于濕空氣”,是不正確的).而對相同狀況下的干空氣與濕空氣來說,因為干空氣中的二氧化碳分子密度及分子的平均質量都比濕空氣要大,且干空氣分子的平均動量也比濕空氣大,因此溫度小的干空氣浮力也就比溫度大的濕空氣大.

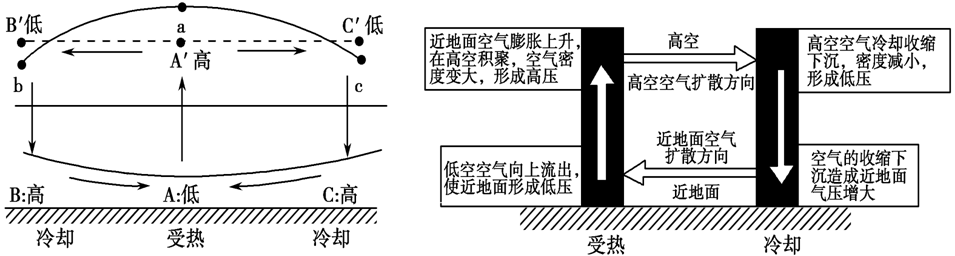

當我們給盛有空氣的密閉容器加熱的時侯,則其浮力其實也會減小.而對大氣來說情況就不同了.當某一區域的大氣濕度因某種誘因而下降時,必定導致空氣容積的膨脹,空氣分子勢必要向周圍地區擴散.氣溫高,二氧化碳分子尚且會運動得快些,這將成為推動浮力減小的誘因.但另一方面,隨著氣溫的下降,二氧化碳分子便向周圍擴散,則該區域內的二氧化碳分子數就要減小,進而產生一個促進浮力減少的誘因.而實際的情況乃是上述兩種對立誘因共同作用的結果.至于這兩種誘因中那個起主要作用,我們不妨來看一看臺灣及海洋上氣壓隨溫度變化的實際情況.我們說,春季臺灣上溫度比海洋上高,因為臺灣上的空氣向海洋上擴散,而使臺灣上的氣壓比海洋上低;夏季內地溫度比海洋上低,因為海洋上空氣要向臺灣上擴散,又使臺灣上氣壓比海洋上高.而由此可見,在氣溫變化和分子擴散兩個誘因中,擴散起著主要的、決定性的作用.應該強調,這兒所說的擴散,是指空氣的縱向流動.由于由空氣的橫向流動并不能改變豎直氣柱的重量(有的文獻②把因體溫而形成的氣壓變化說成是空氣浮沉的結果,這是不妥的),因此也就不能改變大氣的浮力(對重力加速度g因高度變化而形成的影響完全可以忽視).

因為月球上的大氣總數是基本上恒定的.當一個地區的溫度降低時,常常伴隨著另一個地區氣溫的增加,這就為低溫處的空氣向高溫處擴散帶來了可能.而擴散的結果往往是低溫處的氣壓比高溫處低.當我們生活的北半球是接受太陽熱量最多的夏日時,南半球卻是接受太陽熱量最少的寒流.這時,因為北半球的空氣要向南半球擴散而使北半球的氣壓較南半球要低.而因為大氣總數基本不變,則此時北半球的氣壓就高于標準大氣壓,南半球的氣壓其實也都會低于標準大氣壓.同樣,空氣的反方向擴散又會使北半球夏季的氣壓低于標準大氣壓.因此,在北半球,夏季的大氣壓都會比冬季要低.其實,大氣壓的變化是很復雜的,但對學校課本上的說法作上述解釋還是可以的很詳盡啊。

[編輯本段]氣壓的日變化

陸地比熱小

夏天陸地升溫快,海洋升溫慢,所以陸地氣壓較低,海洋氣壓較高,風從海洋(高壓區)吹向陸地(低壓區),是偏南風(不全是西北風,我國湖南受美國洋季風的影響,是西北風)。

春季陸地降溫快,海洋降溫慢,所以陸地氣壓較高,海洋氣壓較低,風從陸地(高壓區)吹向海洋(低壓區),是偏北風(不全是西南風,我國湖南受美國洋季風的影響,是西北風)。

氣壓的日變化地面氣壓日變化的特征是在三天中有一個最高值和一個次高值,一個最低值和一個次低值。最高值出現在9~10時,次高值出現在21~22時;最低值出現在15~16時,次低值出現在3~4時。氣壓最高值和最低值的出現與溫度的日變化有關,月球上向陽的一邊(晚上)因為加熱作用使空氣膨脹而垂直上升,到一定高度后向四周輻散,使得空氣柱的質量降低,地面氣壓增加。背陽的一面(夜晚)因為冷卻作用,氣柱收縮,空中四周氣流輻合,使氣柱質量增多,地面氣壓下降。氣壓的日變化在低經度地區比較顯著。氣壓日振幅(一日中最高值與最低值之差,又稱為日較差)隨經度的增高而降低。在低緯地區,平均日振幅可達3~4百帕,到經度50"附近日振幅不足1百帕了。不同經度上氣壓日變化的情況,在我國中經度地區氣壓日振幅為1~2.5百帕,在低緯地區為2.5~4百帕,而在拉薩高原北部邊沿的山谷中氣壓的日振幅有時可達6.5百帕。

[編輯本段]應用

1.高壓鍋(高壓鍋中封閉了空氣,給高壓鍋內空氣加熱時,鍋內二氧化碳浮力減小,使鍋內的水沸騰時氣溫更高,更容易熟透食物

2.真空吸盤(可以借助外界大氣壓將其壓在墻壁,可以掛東西)

3.刮痧頭療法(西醫中有一種玻璃罐,將其加熱時迅速按在人體某部位,等罐內空氣冷卻后,會被外界氣壓根據皮膚上,此時使勁拔下玻璃罐,會吸出人體內有害的毒血,有利于復健)

4.客機飛行(客機進氣道上方呈流線型,當空氣流過翼型時,一部份空氣從客機襟翼上方流過,一部份空氣從襟翼下方流過,由于進氣道上方為流線型,所以空氣要在相同的時間內流過不同的距離則速率不相同,進氣道上方空氣流速較大,大氣壓較小;下方很平,空氣流速較小,大氣壓較大,于是。客機在高速行駛時,襟翼下方的大氣壓大,而襟翼上方的大氣壓小,翼型上下的壓力差使客機獲得了升力)

哪些試驗證明大氣壓存在?

實驗一:模擬馬德堡半球實驗。

兩個皮碗口對口擠壓,之后雙手使勁往外拉,發覺要用較大的力能夠拉開。

馬德堡半球實驗和模擬實驗的共同點是:將金屬球內和皮碗內的空氣抽出或擠出,使金屬球內和皮碗內空氣的浮力減少,而外界的大氣浮力就把它們緊緊地壓在一起,要用較大的力能夠拉開,這就有力證明了大氣浮力的存在。

實驗二:“瓶吞蛋”實驗。

用剝了殼的熟鴨蛋擋住廣口瓶口,實驗前用手輕輕使勁,不能將豬肉完整地壓入瓶內。再將燃起的棉簽扔入裝有細沙(避免燒裂瓶底)的瓶中,迅速將該熟鴨蛋堵住瓶口,待火熄滅后,觀察到豬肉“嘣”的一聲掉進瓶內。上述實驗,因為棉花燃燒使瓶內氣壓增加,當瓶內浮力大于瓶外大氣浮力時,豬肉在大氣浮力的作用下,被壓入瓶內。

實驗三:“覆杯實驗”

玻璃杯內裝滿水,用硬紙片遮住玻璃杯口,用手按住,并倒置過來,放手后,整杯水被紙片托住,紙片不掉出來。該實驗玻璃杯內裝滿水,排出了空氣,杯內的水對紙片向上的浮力大于大氣對紙片向下的浮力,因此紙片不掉出來。

剖析上述三個實驗,不難理解大氣浮力存在問題。更深入研究:“瓶吞蛋”表明大氣豎直向上有浮力,“覆杯實驗”表明大氣向下有浮力。從而顯示出大氣浮力的特征:大氣向各個方向都有浮力。