實(shí)驗(yàn)一:檢測(cè)物體運(yùn)動(dòng)的平均速率

實(shí)驗(yàn)裝置:

核心問(wèn)題:

(1)實(shí)驗(yàn)時(shí),要檢測(cè)貨車在哪一段路程的平均速率,就要檢測(cè)其對(duì)應(yīng)的路程及通過(guò)這段路程所用的時(shí)間。非常是在檢測(cè)路程時(shí),要估讀到分度值的下一位;檢測(cè)時(shí)間時(shí),要做到貨車開(kāi)始運(yùn)動(dòng)的同時(shí)開(kāi)始計(jì)時(shí),貨車撞擊金屬片的同時(shí)停止計(jì)時(shí)。

(2)斜面要長(zhǎng)一些并且要保持較小的斜度,這樣貨車在下降時(shí)運(yùn)動(dòng)得慢些,運(yùn)動(dòng)的時(shí)間長(zhǎng)一些,以易于較確切地檢測(cè)貨車運(yùn)動(dòng)的時(shí)間。

(3)在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,斜面的斜度不能改變。

(4)難點(diǎn)是理論推論全程平均速率V和上半程V1、下半程平均速率V2之間的數(shù)目關(guān)系。即V=2V1V2/(V1+V2)

實(shí)驗(yàn)二:探究固體融化時(shí)氣溫的變化規(guī)律

實(shí)驗(yàn)裝置:

核心問(wèn)題:

(1)酒精燈要用打火工具燃起,絕不能用一盞酒精燈去燃起另一盞酒精燈。

(2)酒精燈加熱用外焰,用完必須用燈帽蓋滅,不能用嘴吹熄。

(3)實(shí)驗(yàn)時(shí)為了使海波和石蠟受熱均勻,試管應(yīng)當(dāng)選細(xì)一些的。

(4)實(shí)驗(yàn)時(shí),氣溫計(jì)的玻璃泡要與海波或石蠟充分接觸,但不能見(jiàn)到試管壁或試管底。

(5)48℃時(shí)用玻璃板代替平面鏡,海波的狀態(tài)不確定,有三種可能:固態(tài)、液態(tài)或固液共存態(tài)。這點(diǎn)易錯(cuò)。

實(shí)驗(yàn)三:探究水沸騰時(shí)氣溫變化的特征

實(shí)驗(yàn)裝置:

核心問(wèn)題:

(1)實(shí)驗(yàn)時(shí)燒瓶中的水要適量,水太多,加熱時(shí)間會(huì)太長(zhǎng),且水沸騰時(shí)容易濺到臉上。

(2)實(shí)驗(yàn)中為了減短加熱時(shí)間,可加熱冷水,或在燒瓶上加蓋,以減低熱量損失。

(3)實(shí)驗(yàn)時(shí)得出水的沸點(diǎn)不是100℃的結(jié)果,可能的誘因是實(shí)驗(yàn)使用的體溫計(jì)不確切,或檢測(cè)時(shí)的氣壓不是標(biāo)準(zhǔn)大氣壓。

實(shí)驗(yàn)四:探究光反射時(shí)的規(guī)律

實(shí)驗(yàn)裝置:

核心問(wèn)題:

(1)可折轉(zhuǎn)的紙板的作用:顯示光路,驗(yàn)證反射光線、入射光線和法線是否在同一平面內(nèi)。

(2)平面鏡要水平置于桌面上,紙板要與平面鏡垂直。

(3)將紙板向后折轉(zhuǎn)一定的角度的目的:探究反射光線和入射光線及法線是否在同一平面內(nèi)。

(4)當(dāng)將入射光逆著反射光線的方向射到鏡面上時(shí),可見(jiàn)到反射光線逆著原入射光線的方向射出,這說(shuō)明光發(fā)生反射時(shí),光路是可逆的。

實(shí)驗(yàn)五:探究平面鏡成像的特征

實(shí)驗(yàn)裝置:

核心問(wèn)題:

(1)實(shí)驗(yàn)中用玻璃板取代平面鏡的目的是易于確定像的位置。

(2)實(shí)驗(yàn)時(shí)應(yīng)選擇較薄的玻璃板的緣由是避免蠟燭通過(guò)玻璃板的前后兩個(gè)表面兩次反射產(chǎn)生兩個(gè)像,影響實(shí)驗(yàn)療效。(3)應(yīng)在室外光較暗的環(huán)境下做實(shí)驗(yàn),以便觀察實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象。

(4)實(shí)驗(yàn)時(shí)拿一支外型相同但不燃起的蠟燭置于玻璃板前面的目的是比較像與物的大小關(guān)系。

(5)玻璃板必須與桌面垂直放置,否則難以使未燃起的蠟燭與像完全重合,不易于確定像的位置和大小。

(6)實(shí)驗(yàn)中須要多次檢測(cè)的目的:防止實(shí)驗(yàn)的碰巧性,進(jìn)而使實(shí)驗(yàn)推論更具有普遍性。

實(shí)驗(yàn)六:探究凸透鏡成像的規(guī)律

實(shí)驗(yàn)裝置:

核心問(wèn)題:

(1)測(cè)焦距:借助平行于凸透鏡主光軸的光可以會(huì)聚于凸透鏡的焦點(diǎn)測(cè)焦距。測(cè)焦距讀數(shù)時(shí)也要估讀到分度值的下一位。

(2)實(shí)驗(yàn)前器材調(diào)節(jié):為使像成在光屏的中心,實(shí)驗(yàn)前應(yīng)調(diào)節(jié)燭焰、凸透鏡、光屏兩者中心大致在同一高度上。這樣做的目的是使像成在光屏中央

(3)隨著蠟燭燃燒變短,光屏上的像的位置會(huì)越來(lái)越高,使像重新移至光屏中央的調(diào)整方式(保持其他器材位置不變):向下聯(lián)通蠟燭、向下聯(lián)通凸透鏡或向下聯(lián)通光屏。

(4)物距在一倍焦距到二倍焦距之間時(shí),燭焰不能太緊靠透鏡,否則容易造成像距很大,像也很大用玻璃板代替平面鏡,光屏承接不到清晰的像。

(5)物距大于焦距時(shí),應(yīng)在光屏左側(cè)透過(guò)透鏡觀察像。

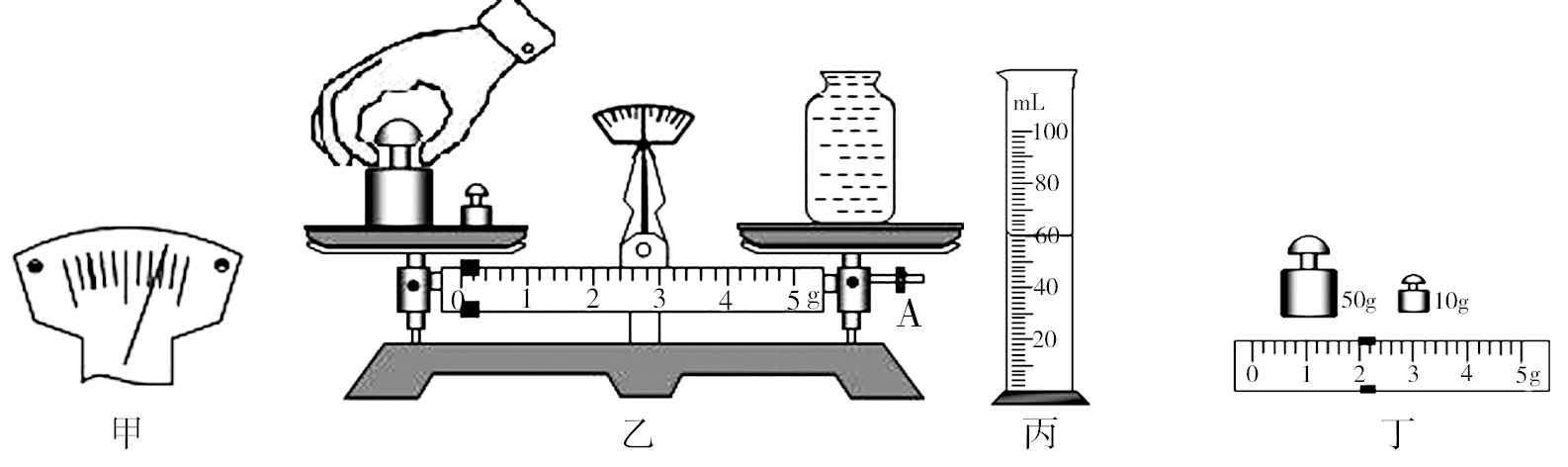

實(shí)驗(yàn)七:檢測(cè)物質(zhì)的密度

實(shí)驗(yàn)名稱

實(shí)驗(yàn)裝置

核心問(wèn)題

固體密度的檢測(cè)

(圖略)

固體密度檢測(cè)的偏差剖析:

對(duì)于固體來(lái)說(shuō),必須先檢測(cè)其質(zhì)量再檢測(cè)其容積。假如次序顛倒,測(cè)容積時(shí)固體上沾有水,再檢測(cè)質(zhì)量會(huì)使檢測(cè)值偏大,致使密度值偏大。另外,固體上有水份也不利于天平的保養(yǎng)。

液體密度的檢測(cè)

(圖略)

液體密度檢測(cè)的偏差剖析,主要是液體殘留引發(fā)的。

(1)若先稱出空燒瓶的質(zhì)量,再稱液體和燒瓶的總質(zhì)量,之后將液體全部放入燒杯公測(cè)容積,因?yàn)闊績(jī)?nèi)液體倒不盡,致使所測(cè)容積偏小,則得出的密度偏大。

(2)若先用燒杯測(cè)液體容積,再將液體裝入燒瓶公測(cè)質(zhì)量,會(huì)由于燒杯中有液體殘留而使所測(cè)質(zhì)量偏小,則得出的密度液體密度的檢測(cè)偏小。