免費下載!

[!--downpath--]獻身于形意拳事業,勤于鉆研,博采眾長,推陳出新,是王培生先生畢生的志向。 他將中國傳統的易川、氣功、西醫、現代熱學、運動學等學科有機結合起來,極大地豐富了結合面。 發展形意拳理論。 王培生先生逝世三年,但他的武功和劍術卻永放光芒。 本文只是談談我們通過共同努力對先生的零平衡思想的理解,如同在先生拳理的海洋中撿起一個小小的貝殼,以表達我們的哀思和對王先生的敬佩。

一。 “合力為零”是先生的核心思想。 王培生的平衡機制

身體平衡對形意拳非常重要。 從古至今眾說紛紜,王培生先生總結為四個字:“合力為零”。

王培生先生任形意拳所長時,曾多次探討“零合力”的平衡理論。 嗯,擺架子也沒關系,在推手拳的整個過程中,始終保持自己的合力為零,這就是平衡。” 他又說:“時時保持氣圓,其實就是一種合力,求自己的合力為零。” 身體四面八方平衡,沒有任何冒犯,沒有障礙,沒有牽扯,各方面都很靈活。 又如王培生先生在討論“太極拳推手的靜態現象”時說:“一個質心保持穩定的必要條件是在平面共點上所有力的總和應為零力系,如果不為零,則物體必須按合力作用線的方向形成運動。

王培生先生的零合力平衡思想,一句話就闡明了人體平衡的核心機制,科學嚴謹。 是王培生先生對中國劍術的貢獻之一。

二、我們對“合力為零”平衡機制的理解

王培生先生的合力為零平衡的觀點可以用人體力學來解釋。

在我們的運動中,幾乎所有的骨骼肌運動都是在對抗地心引力,那么我們先來介紹一下與地心引力相關的三個概念:人體重心、人體重心線和人體支撐面。

人體重心:人體是頭部、四肢、全身的組合。 每個肢體都有自己的重心,稱為“肢體重心”。 重心”。人體的重心位置隨四肢的位置而變化。當雙肩下垂,身體并肩蹲下時,人體的重心位于丹田。

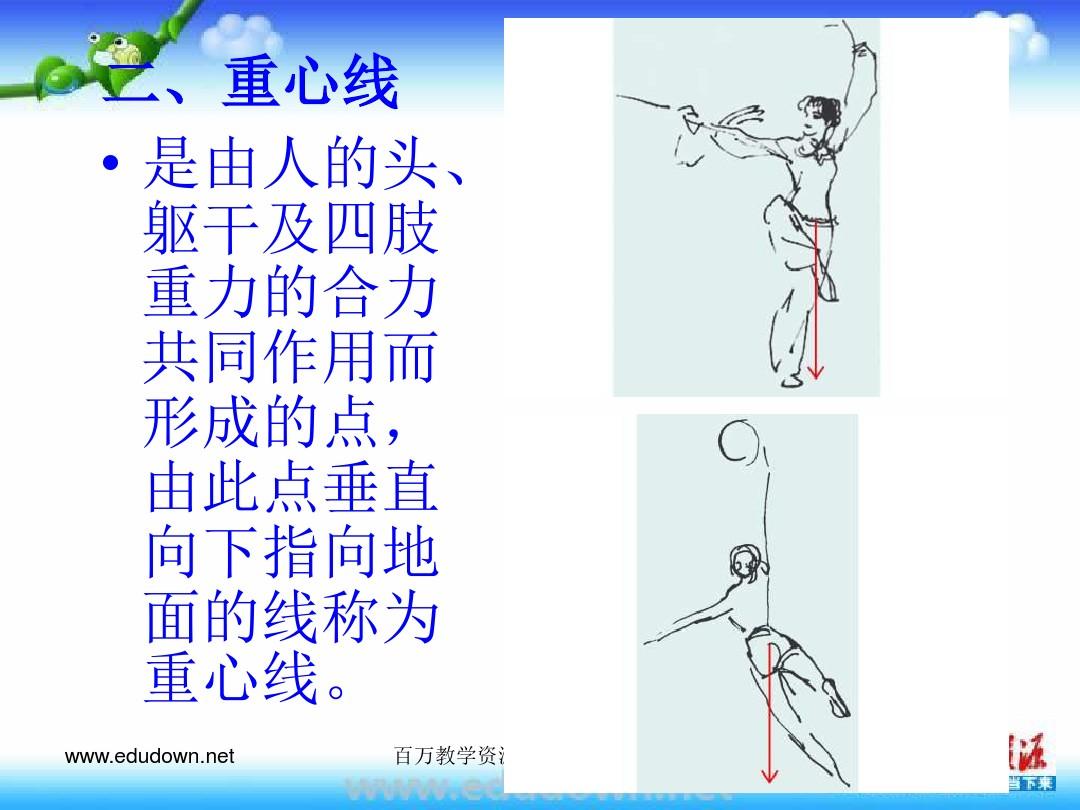

人體重心線:人體重心向地面的垂直投影線稱為“人體重心線”

人體支撐面:指維持身體平衡時作為身體基礎的表面。 它是以支撐腳為中心的橢圓。 支撐面大,可以形成恢復力矩,身體就會穩定; 支撐面小,身體重量容易形成制動力矩,身體容易傾斜。 人體支撐面的大小與支撐腳的位置有關(當四肢彎曲且縱向距離較寬時,橢圓減小;當身體由一只腳支撐時,橢圓最小),也與地面的摩擦系數成反比。 打滑與人體支撐面的減少有關。

人體平衡的條件是人體的重力線落在支撐面的區域內。 支撐面越大,重心越低,身體的重心線越靠近支撐面的中心,身體的穩定性就越大。

由于作用在人體上的各方面的力(自重力或外力)都作用在人體的重心上,這種力在熱學上稱為“共點力”。 根據牛頓第二定理,當作用在物體上的合力為零時,加速度為零,物體將保持靜止或勻速直線運動,即物體處于平衡狀態。 因此,在公共點力的作用下,物體的平衡條件是合力為零,其物理表達式為Fhe=0ΣFfen=0。 一個力系統成為一個平衡的力系統,有兩個充要條件。 二是力系中的力之和為零,即力系的主力矩為零; 首先是力系中的力對為零。 力矩在某一點的力矩和為零,即力系到某一點的主力矩為零。

人居中平躺,雙臂對稱放置時,人體的重心線穿過身體的中軸線,其上端落在支撐面的中心。 此時人體處于對稱狀態,各肢體重力作用在人體重力線上的合力和合力矩為零,人體平衡穩定。

人在運動時,各肢節的位移導致肢節的重心急劇銜接。 當它們作用在人體重力線上的合力或合力矩不再為零時,人體就會失去平衡而傾斜。 這時人體必須調整四肢的位置可能處于二力平衡啥意思,使它們作用在重力線上的合力為零,從而恢復或建立新的平衡狀態。

人體在受到外力作用時,會打破原有自由肢體的對稱平衡。 這時,保持身體平衡的方法有兩種:一是形成一個與外力大小相等、方向相反的力與之配合,但這樣在形意拳中容易犯“雙”的錯誤; 另一種是以己方重力線為軸心貼住對方,用小力畫圈改變外力方向,引入虛空,使對方無法攻擊己方重力線,而然后保持自己的平衡。 王培生大師說:“太極拳的空心是怎么來的呢?它是由兩種力組成的:切向力和法向力。切向旋轉一圈,其實就是一個切面。你平著往前走。進入后又是空的,直力來了之后,阻力就沒有了,而是以圓弧的方式往左右兩翼前進,這些力是圓的,是直的,有一種彈力.它是由兩種力組成的。御空。什么是‘空’?就是說四肢的真實合力等于零。”

了解了王培生先生合力為零的原理后,重讀古今經典拳理,你會有一種豁然開朗的感覺。

王宗岳的《太極拳論》中有“站如水平,活如輪”的諺語。 《站如天平》把人體比作天平,腰部好比天平的中柱,尾巴好比中柱上的表針,內力和外力好比天平盤的余額。 為使天平平衡,兩邊秤盤的重量必須相等,作用在中心柱上的合力為零; 為使人體平衡,身體四面受力必須對稱,作用在人體重力線上的合力為零。 《活得像個輪子》把人體的重力線比作車軸,全身的運動軌跡就是輪子,從而實現身體的零組合平衡。

《太極拳論》中也有“左重則左虛,右重則右虛”的說法。 “堯”與“虛”同義,“重”與“實”同義。 練武時,我們身體同側的上腰要一實一虛。 由于違反零合力的平衡條件而發生傾斜。

吳玉祥在《太極拳論》中說:“有上則有下,有左則有右”。 這句話闡明了形意拳運動的對稱立法。 劍法左右互換,身體上下相輔相成,動作對稱。 抽變式表示要先左后右,要先上后下; 加重時要求前推后推,上推下挑,四肢向相反方向拉、拉,處處以身體重心線為中心對稱軸。 這符合合力為零的天平思想。

陳欣在《太極拳十要》中說:“手足、肘膝、肩胯、外三者。右手與右腳并用,左肘與膝并用,左肩與右合,胯合,臂與左胯合,一動不動,合一不異。 外三結合的熱學說也是基于合力為零的平衡原理。 外三合一要求身體右側上腰的根關節、中關節、小關節左右相交,使各肢節中心對稱上移。以身體的重力線為軸,達到合力為零的平衡狀態。 外三合一是形意拳身法的基本要領。 練武時要求左肢動作,另一左肢動作要同步對稱。 它始終保持身體的零合一平衡。 這是陳欣。 俗話說:“一招無不動,一分不爭”。 真相是謊言。

三、王培生先生零和均衡原理的應用

1、做貨架時用王培生老師的零和平衡原則

做球拍時的平衡要點是運動時要使各肢體的重量作用在身體重心線上的合力為零。 比如我們上臺階的時候,一定要注意臀根部,保持合力為零的平衡狀態,這樣雙腿才能伸展自如,做到“上臺階如貓行道” "; 又如我們在做單腿支撐平衡動作時,身體的重心線必須貫穿支撐腿,踢(分)腳時后手必須同步伸出,以保持零組合平衡狀態。 因此,王培生大師的悟性非比尋常。

王培生先生說:“怎么‘近’?怎么‘零’?其實就是讓你的重心保持正直,舒服。重心其實就是顳葉始終與支撐垂直點,動腳就不用,右腳伸手,想動就動四肢,沉肘就抬腰,沉肘就抬腰。松肩,動胯。手一伸,腳就出來了,收回來,腳就回來了。很穩。。

以上話包含三種拳法的要領:(一)直擊中正安舒; (2)腦干始終保持垂直于支撐點; (3)思想不在同一個位置。

(1)李打中正暗書

王培生先生說:“‘正’就是不偏不倚,不要左右沉淪。” 由于人體的結構是以脊柱為軸心對稱的,當中心正時,人體重力線上的合力可以為零。 如何馬上去做? 上師又說:“今日講的比較具體,讓你們把握,就是眼睛正視前方,就能達到‘中’。耳朵一正視,陰和里面的陽維會保持平衡。” 我打了一個貼切的比喻說:“低著頭就像一顆恒星。” 王培生大師的話已為現代醫學所證實。

自人類直立行走以來可能處于二力平衡啥意思,人體一直處于一種典型的不穩定平衡狀態。 人體維持平衡的能力從何而來? 原來,人的頭骨里有一個小而復雜的鼓膜,人體的平衡是靠中耳的半規管和半規管前面的兩個囊腫來實現的。 半規管是相互垂直的三維管道,兩個膠囊是位置傳感器,專門用來感受腹部位置的變化,在人體運動中起到“定星”的作用。 當它們感知到大腦在三維空間中位置的變化時,半規管會將變化信息傳遞給中樞神經系統,中樞神經系統相應地發出運動指令,由運動系統控制變化調整坐姿,讓重心回到原來的位置,或者建立新的平衡。 當人患上鼓膜病時,人體會因體位感應失靈而東倒西歪、臥倒不穩。 所以,當我們身體平衡不好的時候,可以通過挺直脖子,雙眼直視來使兩耳半規管對稱平衡,“定盤星”可以引導身體恢復平衡。

(2)保持腦干垂直于支撐點

“保持小腦垂直于支撐點”就是要保持好身體的重力線。 這句話的關鍵是一個“老”字,這是在任何情況下把握平衡的關鍵。 對此,王培生先生進一步解釋道:“在任何情況下對平衡的把握,還是我剛才說的。腦干就是把握平衡,也就是顳葉與支撐點保持垂直,即是,它與支撐重量的腿保持垂直,形成一條直線。鉛垂線,這是穩定的,穩定是任何情況下的平衡。 “小腦始終垂直于支撐點”是指使自身重力線上的合力持續動態地保持為零。

(3) 神的旨意不同

“天命異位”是王培生先生對中國劍術的重要貢獻。 “天意異位”的拳理,也是王培生先生合力為零的平衡思想的應用。

在常年半蹲的生活和運動中,人類早已養成了天生的身體平衡感。 例如,當我們感到身體向一側傾斜,失去平衡時,往往會不假思索地伸展對側的肢體; 比如我們平時走路的時候,不需要想著向前走的時候同側的腹部一定要向后擺動。 可見,人類的這些自然平衡意識,也是基于合力為零的原理。

如果我們主動利用人類這些天生的平衡意識,豈不是可以更和諧、更輕松地練武? 比如我們想伸右腿的時候,不是想著腳,而是反方向伸手。 我們左手的伸展,減少了我們身體兩側的力矩,破壞了原來的零結合狀態。 為了保持平衡,我們自然會將雙腳伸直,從而達到新的零平衡狀態。

王培生先生主創的形意拳三十七式時,劍招無一不蘊含著“神意異位”的妙拳理論。 例如,在“上升式”中,雙腳應水平展開。 王培生法師說:“起步時,雙腳不要動,手指和腳趾離右腳跟兩側10厘米處著地。如果遠看,可以手動移動你的腳。” 又如劈、踢、蹬時,師曰:太極拳有七種,謂之七足。操作時,想分開腳就點指尖,想伸手指就伸腳。腳自然會踢出去,用腳尖點腳的時候叫‘踢胸指肋’,這時候要拉伸指尖。”

形意拳最難做到的就是一個“松”字。 若能依循王培生先生“神志不同位”的拳論,做到“不思動什么,不思打什么”,身體怎能不放松呢? 原因?

二、合力為零平衡原理在形意推手中的應用

推手時,由于身體受到不斷變化的外力影響,其平衡控制比架子復雜得多。 王培生大師“合力為零”的平衡理論,不僅適用于推手,更是“待工自如”的法寶。

吳玉祥在《太極拳十三式與心解》中說:“心為令,氣為旗,必行。” 意思是:“腦為三軍司令部,內氣為旗官(使者),腰脊為中軍旗。” 這里所說的中國軍旗,就是貫穿腰部和脊椎的身體重心線。 軍旗若落,則全軍亡。 打拳時,要時刻守住自己的重力線,進攻破壞對方的重力線。 王培生大師說:“在推手拳的整個過程中,始終保持自己的合力為零。” 如何使自己的合力保持為零? 大師又說:“中正把握垂直,即顳葉垂直于支足。只有中軸有了,才能從容待工。什么叫從容待工?” ? 指的是重心,你一直扮演一個軸心的角色,以通過輪子的軸心為軸心來制衡對方,這個很重要,掌握了這個以后,你的推力就會有很大的進步手。” 推入人體熱量的一個重要原則是:“利用杠桿原理,盡量用力。大胸肌或多肌群,用最小量的肌肉力量做功。” 可見,王培生大師將人體熱的原理運用得游刃有余。

“雙則滯,重則易”。 太極拳講究剛勁與輕巧的統一,尤其是在推手和拳法上,更講究靈活和隨時平衡。 拳架低時,重心低,支撐面大,身體的穩定性還是會降低,但拳架低時,身體的變換就不能靈活。 對此,王培生大師有一個精彩而直白的比喻:“太極拳,推手的練習,在任何情況下,獲得球的平衡的機制,都會出現絕妙的情況,永遠不會失敗。例如,再大的樁步(強度)也不如深埋的混凝土索桿,而且索桿都被砸爛了,誰也沒聽說過皮球被踢成一個跟頭。”

球有兩個特點:一是球的重心位于球的中心(當球的質量分布均勻時),二是球與球之間只有一個接觸點球和地面。 球的重力線始終是球的中心與地面接觸點之間的連線。 球的重心高度不變,重力線上的合力永遠為零,所以無論球怎么滾動,都不能破壞球的平衡。 這是典型的隨意平衡。

生活中的雙腿怎么才能像皮球一樣平衡呢? 關鍵在于“雙滯、偏重、隨從”,即虛實互換,虛實相根。 形意拳各派均指出虛實分明,防止雙重。 陳式、楊式形意拳中,腳的虛實程度多為三到七,而吳式形意拳則更為分??明,要求雙腿結實,以基本支撐四肢。 按照張耀中法師的說法,就是“解脫”。 四分之三”,因為身體只有一個接地點,可以像皮球一樣靈活變形。為此,王培生先生說:“太極拳是根據心理、生理、熱學原理,以己為軸,以對方為輪。 借助對方的力量,指揮對方,閑暇時伺機而動。 隨時保持身體重心的穩定平衡,即在平衡的情況下,重心不落不下,如不倒翁,如球; 同時,隨時窺探對方重心是否受阻,精神是否集中,發現對方弱點,破壞對方重心平衡。”

王培生先生雖已離去,但他博大精深的形意拳理論寶庫,值得我們用一生去挖掘。 領悟和受益。 以上是我們對王培生先生零和平衡理論的粗淺認識。

本平臺更新教學視頻如下:

楊氏形意拳85簡42形意拳

形意拳陳老架雙向槍錘簡化24式

陳式老架一路拳 陳式32摔,擒拿

陳小旺大師樁功教學視頻