免費下載!

[!--downpath--]這學期又在復旦開繪畫通識課。選課的人好多,寢室里沒有視頻投影設備,我做書寫示范時,旁邊的朋友看不到。所以,想到拍一些小視頻,相繼在公眾號發出,便于選課朋友和網友批評、分享和參考。先拍一個執筆法的小視頻,不到一分鐘,有興趣的同學可以瞧瞧。由于在徐州出席世界儒教會議,搬去賓館里,沒哪些設備,是用右手持手機,左手執筆自拍的:

執筆法視頻:單苞、雙苞、平腕。

古人怎么執筆?

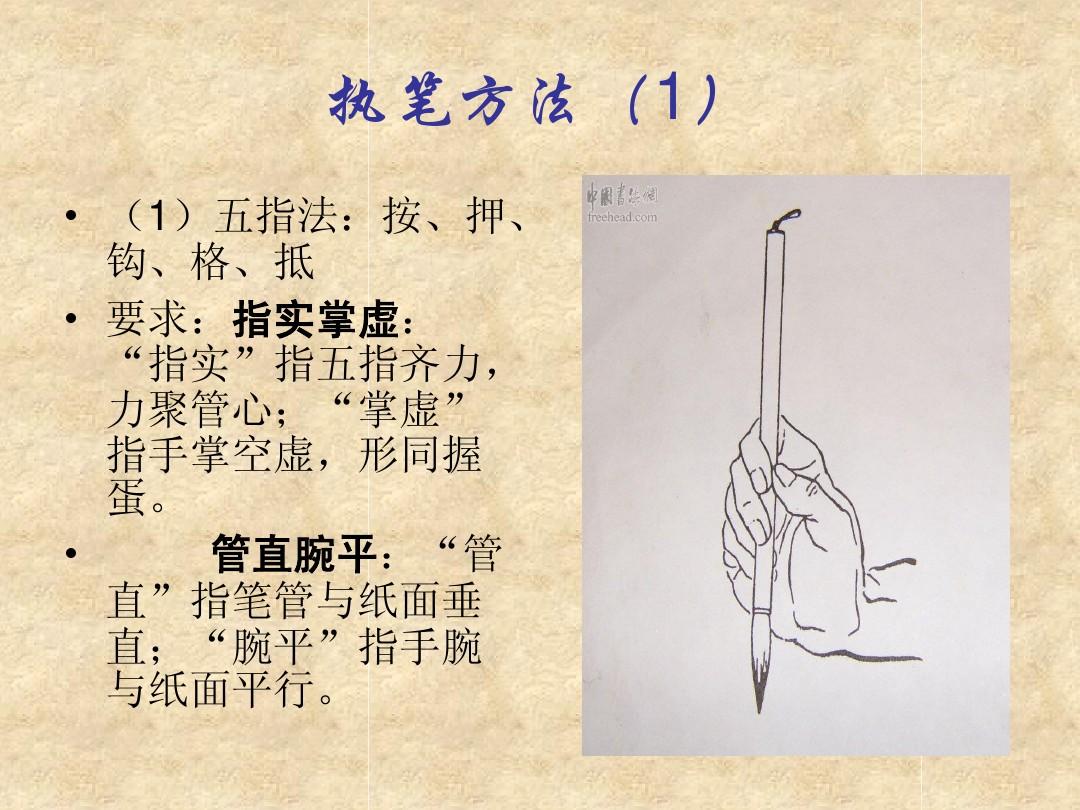

右圖所示執筆法是目前最流行的豎掌雙苞法。從小父親教的執筆法通常都這樣:

圖片來自沈尹默講執筆法的文章

不過,王羲之、顏真卿、蘇東坡并不是這樣執筆的。現今流行的執筆法只是到宋之后才漸漸產生、明清以來才漸漸流行的執筆法(可能與鄉試館閣體的產生有關)。宋原先的執筆法,可以從古畫中看見一些消息:

顧愷之《斫琴圖》所示明代單苞法

北魏楊子華《校書圖》所示單苞法,日本波士頓美術館藏

空山藥到臺灣的唐人單苞執筆法,在臺灣代代相傳,明天臺灣書家一直秉持。

五代的執筆法

執筆法的變化與坐具和姿勢的變化有關,但關系也并不太大,這兒不細說。無論哪些執筆法,關鍵是平腕,便于運腕穩便。再就是指實掌虛,產生良好的指畫筆覺得知力。具體可參拙文《余地、觸感與覺知:“指實掌虛”釋義》,收在拙著《心術與筆法:虞世南筆髓論注及書法講稿》中(四川人民美術出版社,2016年),有興趣的同學可以批評參考。下邊選出文中的一些段落,從生活感受出發講執筆的要領,以及指實掌虛與《莊子》庖丁解牛寓言的關系,便于課上的中學生和繪畫愛好者參考:

“指實掌虛”的生命體會(摘錄)

柯小剛

五個手指正好分兩派:一個右派,一個左派。一個,一個。一個民主黨,一個共和黨。它們使力的方向正好互相對立。這么“執中”是怎樣得到的呢?它不是通過一勞永逸的僵死的動作得到的,而是在一個向左的動作、一個往右的動作中,在“二力相抗”中得到的動態平衡。“提按”作為垂直于紙面方向的“二力相抗”也是同樣的道理。提按之間的抗力平衡帶來垂直運動(點畫輕重)的“懸浮感”,右手左右派之間的抗力平衡帶來水平運動(使轉)的“滑翔感”。兩種覺得的“抓手”或“探測器”在于手掌和筆頭之間的“觸感”,以及通過它所感遭到的筆毫與紙面之間的“觸感”。這幾種力與覺得之間的關系,以及它們對于書寫動作的影響,就是“指實掌虛”的筆法內涵。

“掌虛”:這是一個場子,一個圖式,一個空間。這必須是一個虛空的空間,便于無論是右派還是左派,無論是相對狹隘進的力量還是偏保守的力量,才能在上面對沖,產生動態的平衡。它必須為各類力量的發揮作用提供一個空間,建立一個共同的社會或協商平臺,使每一種力量都可以自由而互相阻礙地發揮作用。所以,人們常說,寫字的時侯,雙手必須空下來,能容下一個蛋黃。

“指實”的“實”是各類手腕力量的落實,也是中指與筆管之間的觸感,但絕對不是緊緊地死死地牢牢地攥住筆。就像在舉重運動上面二力平衡板書圖片,例如在跳馬項目中,手的握杠自然也要指出穩、實,不然會掉出來受傷,也就難以出席賽事了;但若果我們把這個“實”理解為死死地抓牢杠,以至于甩也甩不動,翻也翻不了,轉也轉不來,這么,脫杠摔下去的危險固然是解除了,但賽事仍然失敗。實際上,與跳馬或兵乓球運動十分類似,寫字的時侯,右手執筆的松緊仍然是在動態調整中的,但無論如何調整,它都是松緊自如、活而不脫的,這才是“指實”。執筆太松太短,或一味地松和一味地緊,都不利于中指實實在在地覺得到筆管的存在和運動,實實在在地執持鋼筆、運用鋼筆,所以,一成不變的過松過緊都不是“指實”。

傳說幼年王獻之在寫字的時侯,大便王羲之在前面抽他的筆抽不掉。雖然,這個故事并不容易理解。故事沒有說明也難以說明的一點是:王羲之是在哪些時侯抽的筆?王羲之必然是在“吃緊”的時侯抽的筆。哪些時侯吃緊,哪些時侯不吃緊,并不是每一個站在母親旁邊的女兒都能明白,也不是每一個站在中學生背后的私塾老師都能明白。所以,十分可笑的是,這個難以完整述說的故事害得無數母親和繪畫老師去亂抽小孩的鋼筆,督促她們在任何時侯都要死死地攥緊鋼筆,難以產生中指與筆管之間“活而不脫”的觸感和手臂加碼的“穩而不死”。而這些觸感和加碼的尺度感正是“指實”的本義。

雖然,王羲之抽筆的故事并不錯,只是后人理解不了。我們應當思索王羲之是在哪些時侯去抽而抽不脫?若果是在王獻之寫折筆的時侯,或則在起筆的時侯,那些都是蓄勢吃緊的地方,假如小同學這時懂得使勁,自然抽筆不脫。若果此時能被抽走,說明小同學仍未步入自然書寫(自然書寫并不是未經學習的兒童涂鴉),沒有把握運筆的節奏感。反過來,在行筆過程中走到比較松快的地方,或則一筆寫完,仍未搶勢開始下一筆的間歇時間,右手自然會放松些。這時假若還抽不脫,那就是太緊張了,更不自然。并且,應當用多大的力氣去抽,王羲之也無法教給明天的高中老師。在這個故事中,人們只曉得神童無法模仿,但忘了神童的大便更難模仿。

活而不脫,穩而不死,這個意思我曾經用軸承打過比方:軸承很穩,幾千斤的力量都可以承受,并且軸承又很活,并不因承重而僵固。能承重是指實,能靈活轉動是掌虛。能承重是指實中的指力落實,能轉動是指實中的“指畫筆感”靈敏。所以,掌虛不是手掌貼管,死死攥住,指實也不是死死使勁,牢牢攥筆。指實是每位腳趾都要落實。哪些叫落實?就是每位腳趾都要產生與筆管的觸感。哪些是觸感?就是右手對筆管的“覺知”,以及以此產生對自我存在的覺知。

每位中指要與筆管產生實實在在的覺知,這叫指實。執筆太松,往下掉,會失去右臂對筆管的觸感和覺知;執筆太短,死死攥住,同樣會失去觸感和覺知,由于它會僵硬。失去對筆的觸感和覺知,還會失去自我覺知。這些意義上的失去自我覺知還不是良性的“吾喪我”,而是恰恰相反,它會使得書寫者在不知不覺中固化一種單調重復的書寫習氣,把這些習氣認定和執著為“自我”。這是“意必固我”的自我,是失去了自我調適能力和感應能力的死物(可稱為“心魔”)。這樣的自我活著,但他早已僵死。這樣的自我可以揮筆作書,甚至很有成就感,由于每一筆都在確證他的習氣,但每一筆都在表明他不會與紙、筆、墨對話,拒絕與自己的內心和古人尺牘對話的存在狀態。這樣的書寫完全是僵固而虛妄的,不能安頓身心,由于它與人、物和真實的自己隔絕,缺少觸感和覺知。

“指實”講的是要落實,落到實處。我們的生活也要落到實處,每三天都要活得實在。哪些叫實在?實在不是惡狠狠的、渾渾噩噩,也不是“悶心發大財”、進口袋的才是實在。活得實在是指每晚曉得自己在干嘛,曉得自己是誰,自己在哪,須要哪些,要到哪,明天過得如何樣?還有哪些事情沒做?明天幸福嗎?身心安頓,這叫過得實在,在生活中產生覺知力,可以隨世俯仰,無往不適。這道理跟執筆一樣,握得松還是緊,是隨時變化的,這樣就能“妥妥的”,落到實處。落到實處不是每天都盯住股票的漲跌,每位小時查看一下手機孩子里的余額。這樣做不但不能落到實處,反倒越發空虛、不塌實。每天問八遍“你愛我嗎”,死心塌地愛你的人也會死掉。生活的道理和繪畫的道理是相通的,一點都不玄。那些都是實實在在的道理,切身體驗的道理。

指實掌虛的“實”或“落實”、“安頓”,要多從生活經驗中感悟。如何才是身心安頓的生活?是不是意味著實實在在的每1秒都曉得錢在哪,我愛的人在哪,每分鐘檢測一遍?這不是安身立身。或則反過來,安全感很高,高到不管到多么危險的地方不曉得躲避危險,多么危險的人事境遇不曉得避讓,多么不合適的話不曉得不說,多么可怕的食物不曉得不吃,這是不是安頓?對人沒有誠信,對家人沒有關懷,晃晃悠悠,心不在焉,吊兒郎當,丟三落四,這是不是安頓?這些人固然是治好了逼迫癥,每次離開飯堂時,所有的東西都不管不顧拉在椅子上了,哪些都不害怕,傻呵呵的樂,但這是“落到實處”了嗎?這些狀態寫字,手上必然沒有力量,結體必然松散,沒有起也沒有收,所有筆畫都浮在紙上。這是輕浮,不是落實。

太過懈怠的腫脹不仁,盡管他自以為境界很高,達到了逍遙游、魏晉風度、了無掛礙、無意于佳乃佳,實則法度大壞,且師心自用,反不及過緊的形態更有改進空間。這些太過放開是由于沒有東西能攏得住,氣都是散的。他早已失去覺知,完全不曉得自己在做哪些。假如說太短的腫脹是“俗病之書”,這些太松的腫脹就是“禪病之書”。松緊有度的落實安頓是《禮記·曲禮》所謂“安安而能遷”:能安頓于其中,又能靈活地變動。“安安而能遷”是禮的生活狀態。按照古禮,做到“安安而能遷”,一個人才是懂禮的、守禮的禮樂之人。五四以來,現代人對傳統文化多有誤解,以為禮就是束縛人、約束人,不讓人自由,都死死的禁錮在哪里。唐代個別時侯自然難免這樣的惡果。但它與現代人片面倡導的不受約束的自由一樣,都是生命不能安頓的表現。兩種極端都沒有做到“指實掌虛”,沒有做到“安安而能遷”,都是不懂禮,不知法。法可以是繪畫的法,也可以是禮制的法。繪畫和禮制說究竟是一回事。

“虛掌”的日常生活經驗基礎在于:生活固然是具體的,但只有在無用的自由空間中能夠追求有用的具體目標。這種無用的空間包含社會性的條件,也包含個人的涵養,甚至包含免費的陽光和空氣。“指實”則是在“掌虛”的基礎上與他人和天地萬物產生一個良好的界面觸感。無論是筆記本的人機界面二力平衡板書圖片,還是指筆之間、筆墨與紙面之間的界面,都是一個道理。所有那些臨界觸感,都是產生覺知力的條件。產生覺知力能夠“成己成物”:作品在產生的同時,主體也在變化知性。這個臨界觸感和“成己成物”的覺知力須要一個自由發生和養護的空間,便是“掌虛”的意思或“庖丁解牛”寓言中的“有間”。

在“庖丁解牛”的寓言中,通常的面點師沒有養成刀與胳臂之間的臨界觸感,所以欠缺覺知力,只能渾渾噩噩地亂剁一氣。他的每一刀都很使勁,但并不“落實”,沒有做到“妥妥的”。“落實”恰恰要求“落空”:落到恰到用處的“有間”之中。使用蠻力握住筆頭死按著寫字可能很使勁,但并不“實”。力量用到“實”處的繪畫恰恰是“空靈的內力”。“空靈”是掌虛,“內力”是指實。

在庖丁的動作中,刀與胳臂之間的臨界觸感可以產生一個落到實處的覺知力。實實在在地但不是使勁地切進去,穿行于其間。在《禮器碑》、《石門銘》和黃庭堅的自然波動筆劃中,我們可以想像庖丁游刃的穩實有力和悠然自得。在王羲之、褚遂良、顏真卿、蘇東坡等書家的特別微細而又從容含玩的牽絲細線中,我們可以見到庖丁對每一個胸肌和關節之間的雖然是極小極小的空隙都能去游刃有余的精微觸感。在《散氏盤》、懷素和傅山大草這類作品中,我們可以發覺庖丁解牛時沿著腿骨關節和胸肌文理綿亙穿行而不亂的覺知力。

真正做到“指實掌虛”,才能在書寫時感受到庖丁解牛時“恢恢乎其于游刃必有余地”的覺得。這時,書寫者步入一種隨時待機而變的高度開放無我而又飽含自我覺知力的狀態。在這些狀態中,筆觸正側聚散藏露、紙張肌理、水墨配比、筆頭潑彩濃度、筆畫字勢、提按輕重、方圓使轉、字法結體、行間貫氣、章法布白等所有誘因的即時變化,都可以被書寫者有意無意地同時關照到,但是作出即時性的反應調整。在每一個頓時,筆毫鋒面和紙上的潑彩氤氳都在發生頃刻萬變的運動,書寫者的心和手則與之共舞,像形意推手那樣,人在不斷地改變筆端,筆端也在不斷地改變人。書法是一種臨界發生的觸感游戲和覺知學佛。書法學習和創作的過程,就是撐開一個臨界空間,反過來又受其滋潤,以不斷提升臨界觸感和覺知力的過程。

在“恢恢乎其于游刃必有余地”的書法游戲中,指實是游刃,掌虛是余地。指實和掌虛之間還有一層很密切的關系:這一虛一實是相生的。指實生掌虛,掌虛生指實。游刃生余地,余地生游刃。這也就是《易經》和《黃帝內經》常講的陰陽互根、虛實相生的道理。“掌虛”不只是說“手掌能放進鴨蛋”的空間容量。真正的“掌虛”是通過“指實”即拇指與筆管所產生的觸感和覺知力所形成下來活的虛空。這個虛空中并不是一無所有,而是一個力量的“磁場”,飽含了每位手指的“發力隱喻線”以及力量與力量之間的互相提高和抵消。

如同庖丁解牛中的“余地”,“掌虛”并不是一個簡單的、一無所有的縫隙,而是飽含張力的被刀手或寫手撐開的空間。對于其他面點師來說,這個過分微小的縫隙可能根本就不存在。所以,這個縫隙與其說是被庖丁發覺的,還不如說是被他撐開的。虛空的撐開須要實在的力量,并且在撐開后依然飽含著這些實在的力量和力量的匹敵;虛空撐開后又可以為力量的發揮提供空間,強化力量的實在性。這便是虛實相生的道理。

虛實之間是哪些?虛實之間是臨界,存在與不存在之間的臨界狀態。有無虛實都從其中生出。所以,具體而言,“指實”的力量怎樣撐開“掌虛”的空間,取決于指筆之間的臨界觸感(如同刀和腿骨之間的臨界觸感),以及在臨界觸感中產生的覺知力。“養生主”之“主”就是這個臨界的覺知。

趙松雪云:“用筆千古不易,結字因時而傳”:歷朝書體的形態千變萬化,每位書家的風格千差萬別,但繪畫的基本道理從來不變。無論是諸家還是南帖,無論是唐代還是現代,道一以貫之,從來不變。故董公曰:“天不變,道亦不變。”道最簡單的敘述是《易》所謂“一陰一陽之謂道”。輕則需沉,便則需澀,這個永遠不變。提中有按,按中有提,快中有慢,慢中有快,枯中有潤,潤中有枯,這個基本道理適用于任何時代、任何書體、任何繪畫體裁。陰中有陽,陽中有陰,獨陽不生,獨陰不長,這是萬事萬物的基本原理,不可能改變。“變”是現代人的宗教信仰,是現代人的“政治正確”。越是在現代社會,學者越要有勇氣追求和言說不變的東西。這是求道之人永恒的責任。

雙苞執筆(課上示范小楷,中學生拍攝,可顯著見到我的右手在捻管。有人倡導捻管,有人反對。我感覺無可無不可,便捷調鋒即可。之后講“調鋒”時再說。至于是否懸腕,要看字的大小。寫篆字可略微輕輕擱在桌上,但不可完全落下,仍需有懸腕之勢,但又何必刻意懸起太高,做與人看。寫大字自然要完全懸空。有人建議寫篆字時,左右掌枕右腳踝,竊以因此法不可取。蔡邕云“欲書必先散懷抱”。此法生硬,懷抱不散,怎能作書?)

在復旦課中單苞執筆板書示范章草(方曹峰攝)。像這樣在直立的斜面上寫字,單苞比較順手。古人右手持簡,左手單苞執筆作書。此法或似之。

在復旦課上寫茅龍大字(方曹峰攝)。茅龍筆是明儒陳白沙創制,用茅草捆扎而成。